🎯 Pourquoi les « causes de la guerre d’Algérie » sont-elles décisives pour comprendre 1954 ?

Pour saisir l’explosion du 1er novembre 1954, il faut éclairer les causes de la guerre d’Algérie : un système colonial inégalitaire, des traumatismes récents et des impasses politiques. Dès l’après-guerre, la revendication d’égalité puis d’indépendance progresse, tandis que Paris hésite entre réformes et répression. Cette mise en perspective prépare la suite : la structuration du FLN, la réponse militaire française et, plus tard, les Accords d’Évian qui scellent le cessez-le-feu et l’indépendance de l’Algérie.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 🏛️ Contexte colonial et inégalités structurelles

- ⚡ Les violences de 1945 : Sétif, Guelma, Kherrata

- 🗳️ Montée des nationalismes algériens

- 🚧 Blocages politiques et répression (1947–1954)

- 📈 Facteurs démographiques, sociaux et économiques

- 🌍 Contexte international et « effet Indochine »

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

👉 Poursuivons avec le contexte colonial et les inégalités structurelles, pour comprendre la toile de fond du conflit.

Tu peux aussi consulter, en parallèle, la dynamique FLN et armée française et les enjeux de mémoire du conflit, qui prolongent ces causes dans le temps long.

🏛️ Contexte colonial et inégalités structurelles

Un territoire intégré mais profondément inégal

Depuis le XIXe siècle, l’Algérie est administrée comme des « départements français » du Nord de l’Afrique. Pourtant, l’égalité politique n’existe pas. Jusqu’en 1946, deux statuts coexistent : citoyens et “sujets”. Si le terme disparaît officiellement après-guerre, l’inégalité perdure dans les faits via le système du double collège électoral (la voix d’un Européen pèse plus lourd). Ce dualisme juridique et social nourrit des frustrations de long terme et figure parmi les causes de la guerre d’Algérie.

Citoyenneté à deux vitesses

Dans la pratique, l’accès à la citoyenneté pour la majorité musulmane est conditionné à des renoncements juridiques et reste très limité. Les Européens d’Algérie (souvent appelés « Français d’Algérie » ou « pieds-noirs »(NDLR terme qui se généralisera plus tard pour désigner les Français d’Algérie)) bénéficient, eux, du suffrage, d’une meilleure représentation et d’un accès privilégié aux postes administratifs. Cette inégalité politique deviendra intenable après 1945, au moment où la revendication d’égalité puis d’indépendance s’impose.

Répartition foncière et exploitation économique

La colonisation de peuplement a entraîné des transferts massifs de terres vers de grands domaines et des exploitations européennes. Par conséquent, une partie des paysans algériens est marginalisée, parfois réduite à des emplois saisonniers peu rémunérés. À terme, la pression démographique rend la situation explosive : moins de terres, plus de population, salaires bas et chômage urbain.

Ville, école et « plafond de verre »

Dans les grandes villes (Alger, Oran, Constantine), la modernisation profite inégalement aux populations. L’école républicaine progresse mais demeure inégalement accessible. Ainsi, une élite musulmane instruite émerge, sans trouver de débouchés politiques à la hauteur de ses attentes. Ce « plafond de verre » nourrit un sentiment d’humiliation et accélère l’engagement nationaliste.

Représentation et fraudes électorales

Le système électoral local repose souvent sur des collèges séparés, où la voix d’un électeur européen pèse davantage que celle d’un électeur musulman. De plus, les fraudes électorales récurrentes sapent la confiance. À force, l’idée qu’une réforme interne suffirait perd du terrain, au profit d’une rupture politique. Ce glissement prépare les affrontements à venir, étudiés dans FLN et armée française.

Réformes tardives et attentes déçues

Après 1945, des textes promettent davantage de droits, mais leur application demeure partielle et heurte des intérêts bien établis. Dans ce contexte, beaucoup considèrent que l’État hésite entre réformes et maintien de l’ordre. Cette ambivalence contribue à radicaliser une partie des militants, qui regarderont vers la lutte armée.

Pourquoi ce cadre compte pour 1954

En résumé, l’inégalité civile, la marginalisation économique et la sous-représentation politique constituent un terreau durable de contestation. Dès lors, les événements violents de 1945 et la répression qui s’ensuit ne sont pas un accident isolé, mais l’accélérateur d’un processus déjà engagé. Pour mesurer cette accélération, passons aux violences de 1945.

Pour replacer ces tensions dans l’histoire institutionnelle française, tu peux consulter l’histoire de la Ve République, qui éclaire les choix politiques après 1958, en lien avec les Accords d’Évian.

Contexte colonial et inégalités structurelles en Algérie, du double collège aux injustices foncières et politiques à la veille de la guerre d’indépendance. 📸 Source : reviserhistoire.fr

⚡ Les violences de 1945 : Sétif, Guelma, Kherrata

Un 8 mai paradoxal

Le 8 mai 1945, alors que l’Europe célèbre la fin de la guerre, des manifestations éclatent à Sétif. Des mots d’ordre mêlent joie, revendications d’égalité et aspirations nationales. Un drapeau algérien est brandi, des heurts surviennent, des morts tombent. Dès lors, un cycle répression–contre-violences s’enclenche et marque durablement les causes de la guerre d’Algérie.

La répression s’étend à Guelma et Kherrata

Très vite, l’armée, la police et des milices locales réagissent. Des opérations sont menées dans l’Est algérien, notamment à Guelma et Kherrata. Des exécutions sommaires, des arrestations massives et des bombardements côtiers sont rapportés. Cette séquence brise l’illusion d’une simple « mise à niveau » réformiste et nourrit l’idée qu’un changement de régime est nécessaire.

Bilans contestés et mémoire sensible

Les chiffres de victimes restent débattus. Les évaluations varient fortement, révélant l’ampleur du traumatisme et la difficulté à établir un récit partagé. Cette incertitude statistique n’empêche pas une certitude politique : l’événement radicalise des militants qui concluent que la voie pacifique est fermée. Pour les débats mémoriels, voir Mémoire du conflit.

Effets politiques immédiats

À court terme, l’État annonce des réformes, mais celles-ci restent limitées ou tardent à s’appliquer. Parallèlement, la surveillance des organisations nationalistes se renforce. Progressivement, l’idée d’une lutte organisée gagne du terrain chez certains cadres, qui convergeront plus tard vers le FLN.

Un tournant dans la trajectoire coloniale

Parce que 1945 combine aspirations déçues et répression massive, cette date fonctionne comme un révélateur. Elle montre que les inégalités structurelles ne se résoudront pas par de simples ajustements. Dès lors, le passage à la clandestinité et aux actions armées devient, pour certains, une option jugée réaliste, préludant au 1er novembre 1954.

Pour la suite du fil chronologique, tu peux lire Indépendance de l’Algérie et, pour la sortie du conflit, Accords d’Évian. Pour un éclairage documentaire, consulter des dossiers institutionnels de référence, par exemple Vie-publique ou des notices de synthèse comme Britannica.

Violences de 1945 à Sétif, Guelma et Kherrata, un tournant mémoriel et politique dans les causes de la guerre d’Algérie. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec la montée des nationalismes algériens, pour comprendre comment l’organisation politique évolue après 1945.

🗳️ Montée des nationalismes algériens

Des courants pluriels, un même constat

Dès l’entre-deux-guerres, plusieurs courants se structurent pour dénoncer les inégalités : réformistes, religieux et nationalistes révolutionnaires. Tous réclament la fin du statut d’infériorité, même s’ils divergent sur la méthode. Cette pluralité explique une part des causes de la guerre d’Algérie : l’impasse politique pousse progressivement à l’unification par la lutte.

Messali Hadj et la filiation PPA–MTLD

Autour de Messali Hadj, l’Étoile nord-africaine puis le PPA et le MTLD popularisent l’idée d’une Algérie nation. Le mouvement implante des réseaux militants, notamment en milieu ouvrier. Toutefois, les divisions internes et la répression entravent une stratégie claire, préparant la bascule de jeunes cadres vers l’action clandestine et, plus tard, vers le FLN.

UDMA et Oulémas : réformisme politique et renouveau religieux

Ferhat Abbas et l’UDMA défendent une voie légaliste (droits, représentation, égalité), tandis que l’Association des Oulémas (fondée par Ben Badis) promeut un renouveau culturel et religieux. Ces forces dynamisent l’espace public algérien mais se heurtent à des blocages institutionnels analysés dans la partie suivante sur les blocages politiques.

L’Organisation spéciale et l’apprentissage de la clandestinité

Au tournant des années 1950, des militants créent une Organisation spéciale pour se préparer à la lutte armée. Malgré des démantèlements, l’expérience forge des réseaux, des compétences et une culture d’action. Cette continuité clandestine pèsera lors de la création, en 1954, d’un noyau unificateur.

Du CRUA au FLN : l’option insurrectionnelle

En 1954, le Comité révolutionnaire d’unité et d’action (CRUA) réunit des militants décidés à dépasser les rivalités anciennes. Il débouche sur la proclamation du Front de libération nationale, qui revendique la direction politique et militaire de l’insurrection. La suite — organisation, maquis, répression — sera au cœur de FLN et armée française et des débats abordés dans Mémoire du conflit.

Pourquoi cela compte pour 1954

La coexistence de voies légalistes, culturelles et révolutionnaires crée une dynamique d’escalade. Faute de réformes crédibles, l’unification autour d’un projet insurrectionnel devient possible. Cette trajectoire, additionnée aux traumatismes de 1945, rend le déclenchement du 1er novembre 1954 plus probable.

Pour mesurer les effets de ces choix sur la sortie de guerre, voir les Accords d’Évian et les recompositions sociales liées aux Harkis et exilés.

Montée des nationalismes algériens, de Messali Hadj et de l’UDMA jusqu’au FLN, entre réformisme, renouveau religieux et option insurrectionnelle. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec les blocages politiques et la répression (1947–1954), qui ferment la voie des compromis.

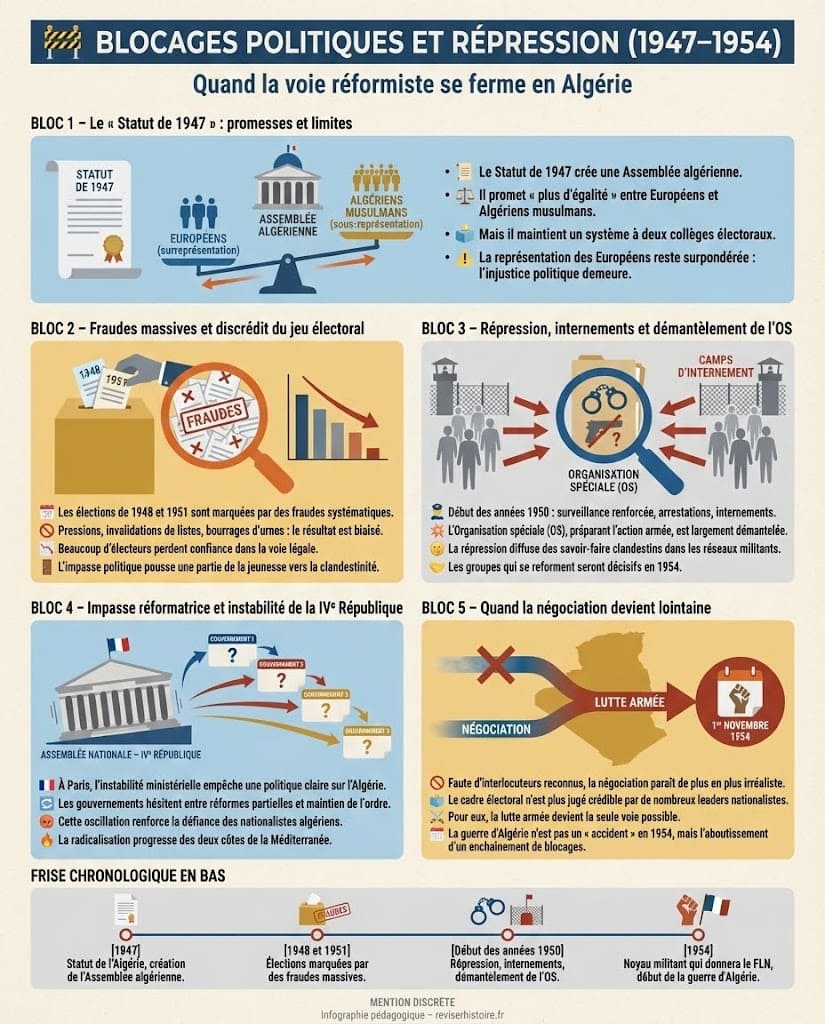

🚧 Blocages politiques et répression (1947–1954)

Le « Statut de 1947 » : promesses et limites

Le Statut de l’Algérie de 1947 crée une Assemblée algérienne et annonce plus d’égalité. Mais il maintient un système à deux collèges où la représentation des Européens demeure surpondérée. Dans les faits, la réforme ne corrige pas l’injustice politique au cœur des causes de la guerre d’Algérie. Pour un aperçu du texte, voir Legifrance.

Fraudes massives et discrédit du jeu électoral

Les scrutins de 1948 et 1951 sont entachés de fraudes systématiques (pressions, invalidations, bourrages d’urnes). Beaucoup d’électeurs constatent que la voie légale n’offre pas d’alternative crédible. Le sentiment d’impasse s’accroît, alimentant la bascule d’une partie de la jeunesse militante vers la clandestinité et les réseaux qui formeront, en 1954, le noyau du FLN.

Répression, internements et démantèlement de l’OS

Au début des années 1950, les autorités renforcent la surveillance, multiplient arrestations et internements. L’Organisation spéciale (OS), qui préparait l’action, est en grande partie démantelée. Paradoxalement, cette répression diffuse des savoir-faire clandestins et soude des réseaux appelés à se reconstituer. La logique de confrontation s’en trouve consolidée.

Impasse réformatrice et instabilité de la IVe République

À Paris, l’instabilité ministérielle empêche une ligne cohérente. Entre réformes partielles et maintien de l’ordre, la politique hésite. Cette oscillation nourrit un sentiment de défiance à Alger et précipite la radicalisation. Pour comprendre la reconfiguration institutionnelle ultérieure, voir les réformes institutionnelles et, en aval, la Cinquième République.

Quand la négociation devient lointaine

Faute d’interlocuteurs reconnus et d’un cadre électoral crédible, l’option d’une sortie négociée paraît s’éloigner avant 1954. Les leaders nationalistes concluent que la lutte armée est devenue la seule voie. Cette fermeture politique explique pourquoi les causes de la guerre d’Algérie ne relèvent pas d’un « accident » en 1954, mais d’un enchaînement.

Pour la suite du processus et sa conclusion, voir les Accords d’Évian et les recompositions sociales associées aux Harkis et exilés, ainsi que l’Indépendance de l’Algérie.

Blocages politiques, fraudes électorales et répression en Algérie entre 1947 et 1954, quand la voie réformiste se referme au profit de la lutte armée. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Passons maintenant aux facteurs démographiques, sociaux et économiques, qui ajoutent une pression décisive à l’équation.

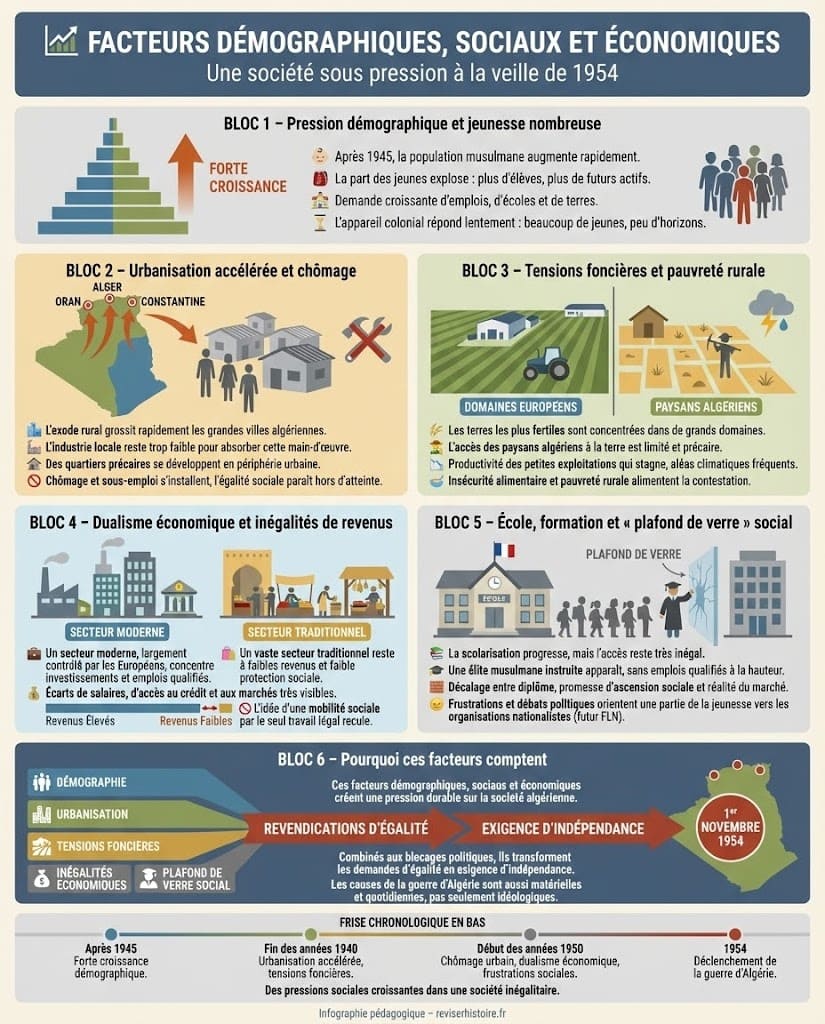

📈 Facteurs démographiques, sociaux et économiques

Pression démographique et jeunesse nombreuse

Après 1945, la population musulmane augmente rapidement. La part des jeunes explose, ce qui accroît la demande d’emplois, d’écoles et de terres. Or, l’appareil colonial répond lentement. Cette tension structurelle pèse directement parmi les causes de la guerre d’Algérie : beaucoup de jeunes, peu d’horizons.

Urbanisation accélérée et chômage

L’exode rural grossit Alger, Oran et Constantine. Toutefois, l’industrie locale reste insuffisante pour absorber cette main-d’œuvre. Alors, des quartiers précaires se développent ; le chômage et le sous-emploi s’installent. Dans ce contexte, la promesse d’égalité sociale semble hors d’atteinte.

Tensions foncières et pauvreté rurale

La concentration des terres les plus fertiles dans de grands domaines limite l’accès des paysans aux ressources. Par conséquent, la productivité des petites exploitations stagne, tandis que les aléas climatiques aggravent l’insécurité alimentaire. Cette fragilité rurale nourrit la contestation.

Dualisme économique et inégalités de revenus

Un secteur moderne, largement contrôlé par les Européens, coexiste avec un vaste secteur traditionnel à faibles revenus. Les écarts de salaires, d’accès au crédit et aux marchés sont flagrants. Dès lors, l’idée d’une mobilité sociale par le seul travail légal recule.

École, formation et « plafond de verre » social

La scolarisation progresse mais demeure inégale. Une élite instruite émerge sans trouver d’emplois qualifiés. Ce décalage alimente frustrations et débats politiques, puis oriente une partie de la jeunesse vers des organisations qui, plus tard, rejoindront le FLN.

Pourquoi ces facteurs comptent

Combinés aux blocages politiques, ces déterminants sociaux et économiques transforment des revendications d’égalité en exigence d’indépendance. Ils expliquent ainsi pourquoi les causes de la guerre d’Algérie ne sont pas seulement idéologiques : elles sont aussi matérielles et quotidiennes.

Pour voir comment ces tensions se traduisent dans la conduite du conflit, lis aussi FLN et armée française, et la sortie politique avec les Accords d’Évian.

Pression démographique, pauvreté rurale, chômage urbain et inégalités économiques, des facteurs clés pour comprendre les causes sociales de la guerre d’Algérie. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec le contexte international et l’« effet Indochine », qui donnent une dimension mondiale au dossier algérien.

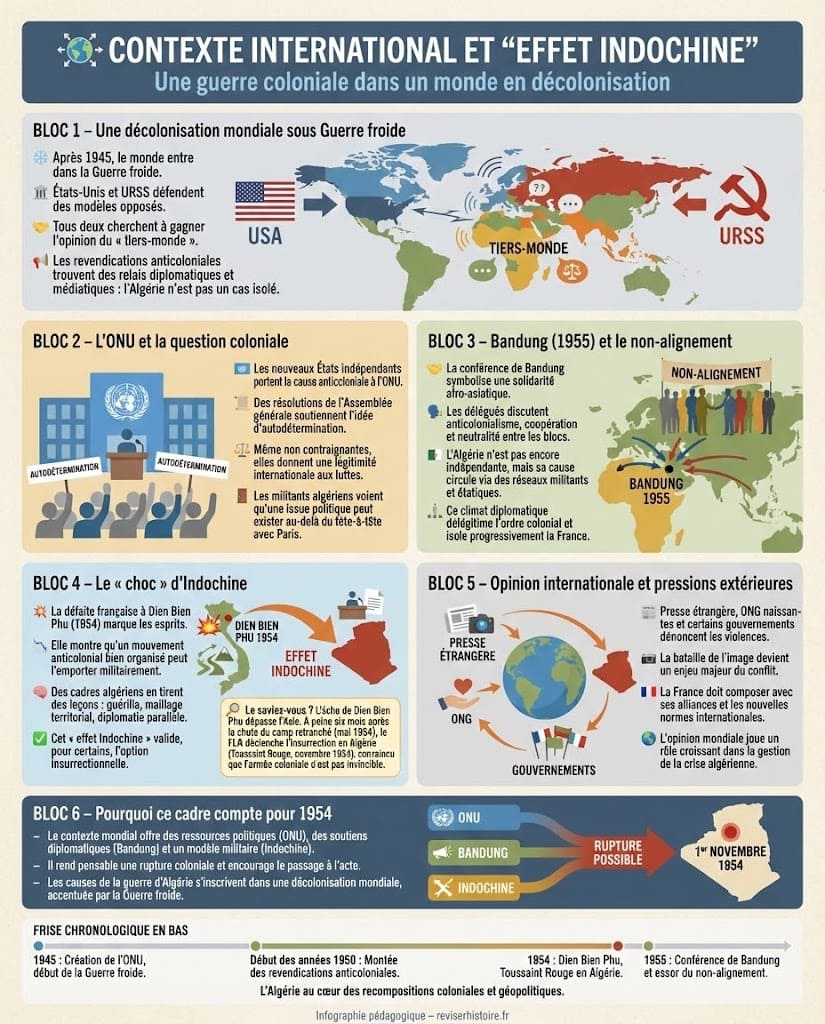

🌍 Contexte international et « effet Indochine »

Une décolonisation mondiale sous Guerre froide

Après 1945, la planète entre dans la Guerre froide. États-Unis et URSS défendent des modèles opposés, mais tous deux cherchent à gagner l’opinion du « tiers-monde ». Dans ce cadre, les revendications anticoloniales trouvent des relais diplomatiques et médiatiques. L’Algérie s’inscrit donc dans un moment mondial de décolonisation, pas dans une exception isolée.

L’ONU et la question coloniale

Les nouveaux États indépendants portent la cause anticoloniale à l’Assemblée générale. Des résolutions, même non contraignantes, légitiment l’idée d’autodétermination. Pour les militants algériens, cette scène internationale renforce la conviction qu’une issue politique existe au-delà du tête-à-tête avec Paris. Voir aussi ONU et géopolitique.

Bandung (1955) et le non-alignement

La conférence de Bandung symbolise l’émergence d’une solidarité afro-asiatique. Même si l’Algérie n’est pas encore indépendante, sa cause y circule par des réseaux militants et étatiques. Ce climat diplomatique délégitime l’ordre colonial et isole progressivement la France.

Le « choc » d’Indochine

La défaite française à Dien Bien Phu montre qu’un mouvement anticolonial bien organisé peut l’emporter militairement. Des cadres algériens tirent de cette expérience des leçons de stratégie : guérilla, maillage territorial, diplomatie parallèle. Cet « effet Indochine » pèse parmi les causes de la guerre d’Algérie, en validant l’option insurrectionnelle.

Opinion internationale et pressions extérieures

La presse étrangère, les ONG naissantes et certains gouvernements dénoncent les violences. À mesure que le conflit s’installe, la bataille de l’image devient cruciale. La France doit composer avec ses alliances, ses intérêts et l’évolution des normes internationales.

Pourquoi ce cadre compte pour 1954

Parce que l’environnement mondial offre des ressources politiques (ONU), des alliés diplomatiques (Bandung) et un modèle militaire (Indochine), il rend pensable une rupture. Ce climat anticolonial, qui culminera lors de la conférence de Bandung en 1955, encourage le passage à l’acte.

Contexte international, ONU, Bandung et « effet Indochine » : la guerre d’Algérie replacée dans la vague mondiale des décolonisations. 📸 Source : reviserhistoire.fr

Pour la suite, voir la dynamique militaire dans FLN et armée française et la sortie politique avec les Accords d’Évian et l’Indépendance de l’Algérie.

🕵️ Le saviez-vous ? L’histoire en détail ! Voici quelques précisions pour les historiens en herbe :

- La division en départements français ne concerne que le nord de l’Algérie à partir de 1848 (le sud restant sous administration militaire).

- Si le régime de l’indigénat est officiellement aboli entre 1944 et 1946, la discrimination persiste via le maintien d’un statut civil de droit local différent du statut civil de droit commun.

- L’Organisation Spéciale (OS), branche clandestine préparant la lutte armée, a été spécifiquement créée en 1947 et démantelée par la police au début des années 1950.

- Le terme « ONG » peut être anachronique pour les années 1950 ; on préférera parler d’« ONG naissantes, presse et organisations internationales » ou mieux encore d’« organisations humanitaires » !

- pour désigner les pressions extérieures.

Enfin, si Dien Bien Phu symbolise la victoire d’une « insurrection », la nature des forces du Viêt Minh avait changé. Au début simple guérilla, l’armée du général Giap était devenue en 1954 une véritable force conventionnelle capable de transporter et d’utiliser de l’artillerie lourde anti-aérienne, ce que l’état-major français pensait impossible sur ce terrain.

👉 Place maintenant à la synthèse dans 🧠 À retenir.

🧠 À retenir : les causes de la guerre d’Algérie

- Inégalités structurelles : dualisme citoyen/sujet, sous-représentation politique et accès inégal aux terres et aux emplois — un socle de frustrations durables.

- 1945 comme tournant : les violences de Sétif, Guelma, Kherrata brisent l’illusion d’une simple réforme et radicalisent une partie des militants.

- Nationalismes pluriels : voies légalistes (UDMA), religieuses (Oulémas) et révolutionnaires (PPA–MTLD, OS) convergent progressivement vers l’option insurrectionnelle et le FLN.

- Blocages politiques (1947–1954) : Statut de 1947 à deux collèges, fraudes électorales et répression entretiennent l’impasse et délégitiment la voie parlementaire.

- Pressions socio-économiques : boom démographique, urbanisation rapide, chômage, tensions foncières — des contraintes matérielles qui nourrissent la contestation.

- Contexte international : décolonisation, ONU, Bandung et effet Indochine rendent l’insurrection « pensable » et diplomatiquement audible.

- Enchaînement, pas accident : 1954 résulte d’un cumul de facteurs — politiques, sociaux, économiques et internationaux — plutôt que d’un événement isolé.

- Vers la sortie de guerre : la dynamique ouverte par ces causes mène à des affrontements prolongés, puis aux Accords d’Évian et à l’indépendance de l’Algérie, aujourd’hui au cœur des enjeux de mémoire.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur les causes de la guerre d’Algérie

La guerre de 1954 était-elle « inévitable » ?

Non, mais l’enchaînement des facteurs rend son déclenchement de plus en plus probable : inégalités juridiques et politiques, répression après 1945, fraudes électorales, pressions socio-économiques et contexte international favorable aux décolonisations. Faute de réformes crédibles et appliquées, l’option armée s’impose pour une partie des nationalistes.

Quel rôle ont joué les événements de Sétif, Guelma et Kherrata (mai 1945) ?

Ils constituent un tournant. Les violences et la répression massives brisent la confiance dans une évolution pacifique. De nombreux militants concluent que la voie légale est bloquée. Tu peux relire la synthèse dédiée dans la partie « 1945 » et la replacer dans les débats de mémoire du conflit.

Les causes sont-elles surtout politiques ou surtout économiques ?

Elles sont imbriquées. Les blocages politiques (statut à deux collèges, fraudes, répression) nourrissent la radicalisation, tandis que la démographie, l’urbanisation et les tensions foncières aggravent le sentiment d’injustice. C’est leur combinaison qui explique la montée vers 1954.

En quoi l’Indochine a-t-elle pesé sur l’Algérie ?

La défaite française en 1954 et les méthodes de guérilla observées en Asie valident l’idée qu’un mouvement anticolonial peut l’emporter. Ce « retour d’expérience » inspire des cadres qui fonderont le FLN, tout en rappelant à Paris le coût d’une guerre lointaine dans un monde en décolonisation.

Le Statut de 1947 aurait-il pu éviter la guerre ?

Il promet des avancées (Assemblée algérienne), mais conserve une forte inégalité de représentation et s’accompagne de fraudes électorales. Son application partielle et tardive discrédite la voie réformiste. La suite du processus conduira, des années plus tard, aux Accords d’Évian et à l’indépendance.