🎯 Pourquoi la Première Guerre mondiale est un moment clé de l’Histoire ?

En 1914, le monde bascule dans un conflit d’une ampleur inédite. En quelques semaines, l’Europe entière s’embrase, entraînant des millions d’hommes dans une guerre longue, violente et meurtrière. Comprendre la Première Guerre mondiale collège, c’est comprendre pourquoi ce conflit a éclaté, comment il a bouleversé les sociétés et quelles traces il a laissées jusqu’à aujourd’hui. Cet article te guidera à travers ses causes, ses grandes étapes, ses batailles emblématiques comme Verdun, et la vie des poilus.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 🔥 Les causes de la guerre en 1914

- 🪖 De la guerre de mouvement aux tranchées

- 💥 Verdun, la Somme et l’enfer du front

- 🔄 Le tournant de 1917

- 📜 La fin du conflit et le traité de Versailles

- 🕊️ Conséquences et mémoires de la guerre

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz Première Guerre mondiale

Plongeons ensemble dans un siècle d’histoire pour comprendre pourquoi 14–18 a changé à jamais le visage du monde.

🔥 Pourquoi la guerre éclate-t-elle en 1914 ?

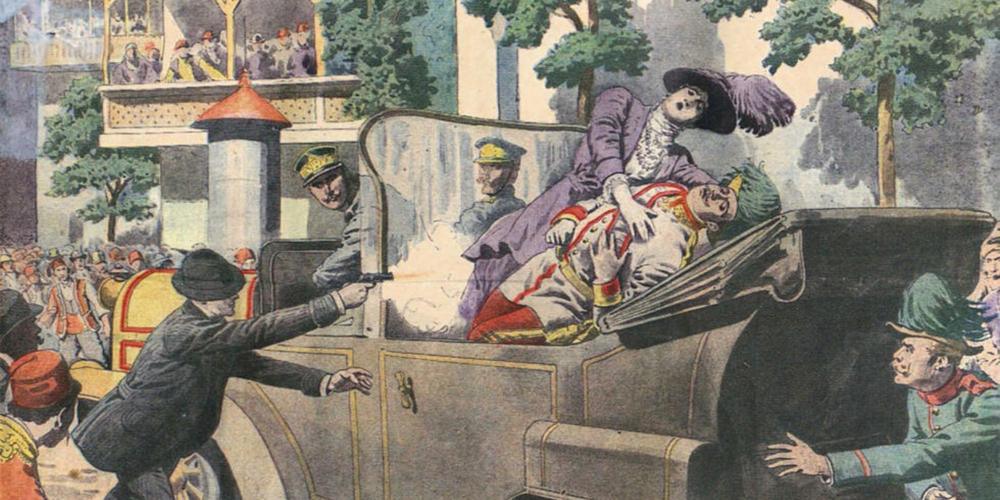

La Une du « Petit Journal » du 12 juillet 1914 illustrant l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand et de sa femme, à Sarajevo. 📸 Source : BNF – Gallica

1️⃣ Un climat tendu en Europe

Depuis la fin du XIXe siècle, l’Europe est marquée par une course aux armements. Deux blocs militaires se forment : la Triple-Entente (France, Royaume-Uni, Russie) et la Triple-Alliance (Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie). Ces alliances, loin d’apaiser les tensions, nourrissent une atmosphère explosive.

2️⃣ Nationalisme et colonisation

Le nationalisme exacerbé pousse chaque nation à affirmer sa puissance. Les rivalités coloniales s’ajoutent à ces tensions : la France et l’Allemagne s’affrontent lors de crises comme Fachoda ou Agadir. Ces tensions préparent le terrain à un conflit généralisé.

3️⃣ Sarajevo : l’étincelle

Le 28 juin 1914, l’archiduc François-Ferdinand, héritier de l’Empire austro-hongrois, est assassiné à Sarajevo par un nationaliste serbe. L’Autriche-Hongrie, soutenue par l’Allemagne, déclare la guerre à la Serbie. L’effet domino entraîne toutes les grandes puissances dans la guerre en quelques semaines.

- Climat tendu : alliances militaires et course aux armements.

- Nationalisme et rivalités coloniales nourrissent les tensions.

- Assassinat de l’archiduc à Sarajevo : déclencheur du conflit.

🪖 Une guerre qui s’enlise : des mouvements aux tranchées

1️⃣ 1914 : la guerre de mouvement

En août 1914, les états-majors envisagent un conflit court. L’Allemagne applique le plan Schlieffen : envahir la France via la Belgique. Mais la résistance belge et la bataille de la Marne stoppent l’avancée allemande. Sous Joffre, l’armée française contre-attaque. À l’Est, la Russie mobilise vite, obligeant l’Allemagne à diviser ses forces. La guerre se joue désormais sur deux fronts.

2️⃣ La guerre de position : les tranchées

Fin 1914, les armées creusent d’immenses lignes de tranchées de la mer du Nord à la Suisse. La guerre devient statique. Les soldats, surnommés poilus, vivent dans la boue, infestés de poux et de rats. Les assauts meurtriers n’offrent que quelques mètres gagnés. Le quotidien du front est marqué par la faim, le froid et la peur constante.

3️⃣ L’enlisement

Les innovations (aviation, mitrailleuses, gaz) ne rompent pas l’impasse. Les pertes sont colossales et les fronts figés. Chaque camp s’enfonce dans une guerre d’usure, où l’espoir d’une victoire rapide disparaît.

- 1914 : guerre de mouvement stoppée à la Marne.

- Dès 1915 : guerre de position et vie difficile dans les tranchées.

- Impasse militaire malgré les nouvelles armes.

💥 Verdun, la Somme et l’enfer du front

Bataille de Verdun. 📸 Source : Bain News Service – Library of Congress (domaine public)

1️⃣ Verdun : symbole de la résistance

En février 1916, les Allemands attaquent Verdun pour « épuiser l’armée française ». Le général Pétain organise la défense. Pendant dix mois, les combats font rage. Plus de 300 000 soldats meurent ou sont blessés. L’expression « ils ne passeront pas » devient un cri national. Verdun reste à la fois un symbole de courage et d’horreur.

2️⃣ La Somme : l’échec sanglant

En juillet 1916, pour soulager Verdun, les Alliés lancent la bataille de la Somme. Le premier jour est le plus meurtrier de l’histoire britannique : 60 000 pertes. Après des mois de combats, les gains sont minimes. La guerre des tranchées résiste à toutes les offensives.

3️⃣ Le quotidien des poilus

Les poilus vivent dans des conditions épouvantables : froid, faim, peur, bombardements incessants. Beaucoup souffrent du choc post-traumatique. Le front transforme à jamais ceux qui y survivent.

- 1916 : Verdun, symbole de résistance et d’horreur.

- La Somme : pertes massives pour des gains minimes.

- Le quotidien des poilus : peur, froid, faim et blessures.

🔄 1917 : le tournant du conflit

1️⃣ La lassitude des soldats

En 1917, les mutineries éclatent dans l’armée française après l’échec de l’offensive du Chemin des Dames. Les soldats refusent de monter à l’assaut. Le général Pétain, nommé commandant en chef, restaure la discipline en améliorant les conditions de vie et en limitant les offensives inutiles. Ce climat marque un moment critique du moral des poilus.

2️⃣ La révolution russe

En Russie, la révolution de 1917 renverse le tsar. En octobre, les bolcheviks prennent le pouvoir. Lénine signe le traité de Brest-Litovsk avec l’Allemagne en mars 1918, libérant des troupes allemandes pour le front Ouest.

3️⃣ L’entrée en guerre des États-Unis

En avril 1917, les États-Unis rejoignent les Alliés. Les raisons : attaques de sous-marins allemands contre des navires civils et télégramme Zimmermann proposant une alliance avec le Mexique. L’arrivée des troupes américaines redonne espoir aux Alliés et change l’équilibre des forces.

- 1917 : mutineries en France et intervention de Pétain.

- Révolution russe : retrait de la Russie du conflit.

- Entrée en guerre des États-Unis : renfort décisif pour les Alliés.

📜 1918 : la fin du conflit et le traité de Versailles

1️⃣ Les dernières offensives

En mars 1918, l’Allemagne lance une vaste offensive avant l’arrivée massive des troupes américaines. Les Alliés résistent et, à l’été, contre-attaquent avec succès. L’appui des forces américaines, la supériorité matérielle et l’épuisement allemand accélèrent la victoire alliée. L’Empire allemand s’effondre et l’empereur abdique.

2️⃣ L’armistice du 11 novembre

Le 11 novembre 1918, à 11 heures, l’armistice est signé dans un wagon à Rethondes. Après plus de quatre ans de combats, les armes se taisent enfin. L’Europe sort exsangue, avec des millions de morts et de blessés.

3️⃣ Le traité de Versailles (1919)

Signé le 28 juin 1919, le traité de Versailles impose de lourdes sanctions à l’Allemagne : perte de territoires (dont l’Alsace-Lorraine), réduction drastique de l’armée, paiement de réparations et reconnaissance de sa responsabilité dans la guerre. Ce texte suscite un profond ressentiment en Allemagne, qui favorisera la montée du nazisme.

- Été 1918 : contre-offensives alliées décisives.

- 11 novembre 1918 : armistice signé à Rethondes.

- 28 juin 1919 : traité de Versailles, humiliation de l’Allemagne.

🕊️ Conséquences et mémoires de la guerre

1️⃣ Un bilan humain et matériel effroyable

La guerre fait environ 18,6 millions de morts, dont 9,7 millions de militaires. Des millions d’autres sont mutilés ou traumatisés. Le nord-est de la France est dévasté. L’économie européenne est durablement affaiblie. Les anciens combattants, les poilus, deviennent des figures centrales de la mémoire collective, honorés lors des cérémonies du 11 novembre.

2️⃣ Une nouvelle carte de l’Europe

Les grands empires disparaissent : austro-hongrois, ottoman, russe, allemand. De nouveaux États naissent, comme la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et la Pologne. Mais ces nouvelles frontières, souvent tracées sans tenir compte des réalités locales, préparent de futurs conflits.

3️⃣ Une paix fragile

Malgré la victoire des Alliés, les tensions persistent. La Société des Nations est créée pour maintenir la paix, mais manque de moyens pour l’imposer. Moins de vingt ans plus tard, l’Europe sombre de nouveau dans la guerre.

- 18,6 millions de morts, régions dévastées, économie ruinée.

- Nouvelle carte de l’Europe avec de nombreux États créés.

- Paix fragile : prémices de la Seconde Guerre mondiale.

🧠 À retenir

- La Première Guerre mondiale (1914–1918) fut un conflit mondial d’une ampleur inédite.

- Elle commence par un enchaînement d’alliances après l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand.

- Les tranchées symbolisent une guerre longue, meurtrière et éprouvante pour les soldats.

- Les batailles de Verdun et de la Somme illustrent l’horreur et l’ampleur des pertes.

- 1917 marque un tournant avec la révolution russe et l’entrée en guerre des États-Unis.

- L’armistice du 11 novembre 1918 met fin aux combats, suivi du traité de Versailles en 1919.

- Les conséquences géopolitiques et humaines façonnent le XXe siècle et préparent la Seconde Guerre mondiale.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur la Première Guerre mondiale

Pourquoi la Première Guerre mondiale a-t-elle éclaté ?

Elle résulte d’un climat tendu en Europe, de rivalités coloniales, du nationalisme et d’un système d’alliances, déclenché par l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand.

Qu’est-ce qu’un poilu ?

C’est le surnom donné aux soldats français qui ont combattu sur le front pendant la Première Guerre mondiale.

Quelle est la bataille la plus célèbre de la guerre ?

La bataille de Verdun (1916), symbole de la résistance française et de l’horreur des combats.

Quand a eu lieu l’armistice ?

Le 11 novembre 1918 à 11h, dans un wagon à Rethondes, marquant la fin des combats.

Pourquoi le traité de Versailles est-il important ?

Signé en 1919, il impose de lourdes sanctions à l’Allemagne et nourrit un profond ressentiment, contribuant à la montée du nazisme.