🎯 Pourquoi la Déclaration des droits de l’homme est-elle un texte fondateur ?

La Déclaration des droits de l’homme (août 1789) pose des principes universels : liberté, égalité, souveraineté nationale et garantie des droits. Pour voir comment ces principes s’inscrivent dans la rupture politique, va sur la fin de la monarchie. Elle naît dans l’élan révolutionnaire ouvert par la prise de la Bastille et les débats des États généraux. En quelques articles courts, le texte bouleverse l’ordre social de l’Ancien Régime, inspire des constitutions et reste, aujourd’hui encore, une référence majeure pour penser la citoyenneté.

Tu vas voir comment la Déclaration a été rédigée, ce qu’elle affirme concrètement, comment elle a été appliquée dans la Révolution — jusque pendant la Terreur, quelles limites elle comporte, et pourquoi son héritage marque durablement les droits et libertés modernes.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 📜 D’où vient l’idée d’une Déclaration en 1789 ?

- ⚖️ Souveraineté, loi, séparation des pouvoirs

- 🗽 Libertés, égalité, sûreté et propriété

- 🏛️ De la Déclaration aux constitutions révolutionnaires

- 🚧 Limites, exclusions et débats

- 🌍 Héritage français et influence internationale

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ : Déclaration des droits de l’homme

- 🧩 Quiz : vérifie tes connaissances

👉 Poursuivons avec le contexte de 1789 et la genèse de la Déclaration.

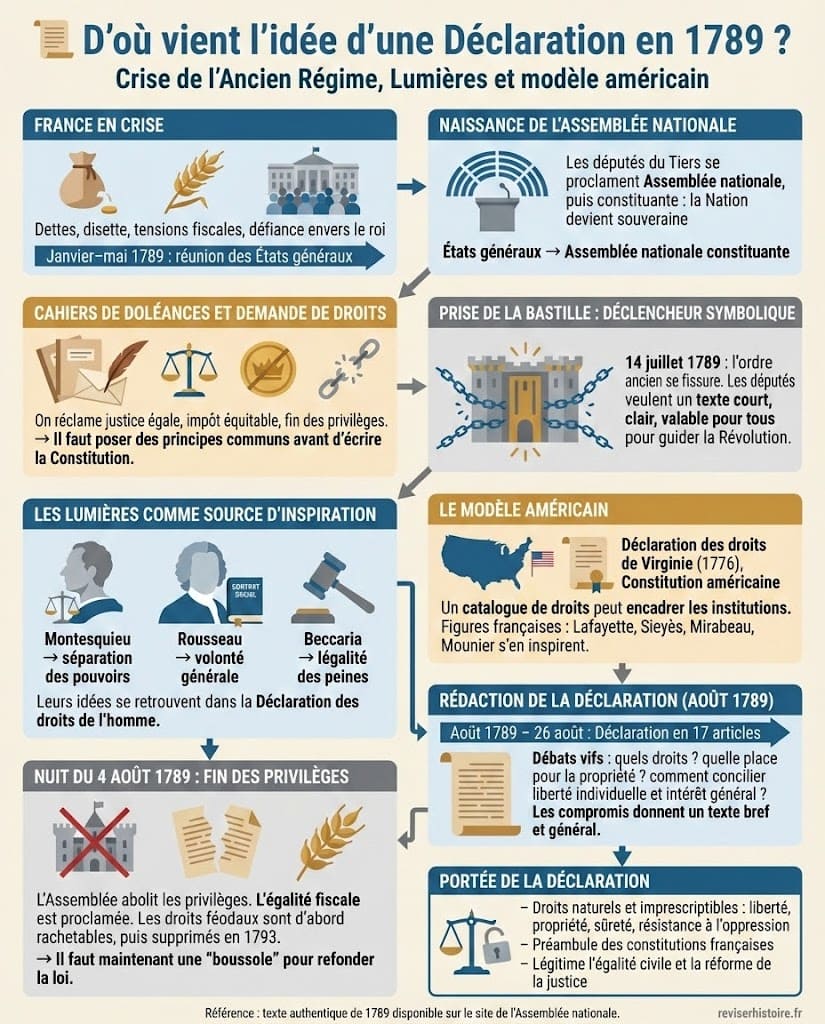

📜 D’où vient l’idée d’une Déclaration en 1789 ?

Au début de 1789, la France est à bout de souffle : dettes immenses, disette, tensions fiscales et crise de confiance envers la monarchie. La réunion des États généraux ouvre une brèche politique. Très vite, les députés du Tiers se proclament Assemblée nationale, puis constituante, au nom de la souveraineté de la Nation.

Dans les cahiers de doléances, on demande justice égale, impôt équitable, fin des privilèges de naissance. Ces doléances nourrissent la volonté de poser des principes communs. Pour beaucoup, il faut d’abord définir les droits, ensuite bâtir la Constitution.

La prise de la Bastille sert de déclencheur symbolique. Elle montre que l’ordre ancien se fissure. Les députés comprennent qu’il faut un texte court, clair, et valable pour tous, afin de stabiliser la transition et d’orienter la réforme.

Les inspirations viennent des Lumières. Montesquieu défend la séparation des pouvoirs, Rousseau insiste sur la volonté générale, Beccaria plaide pour la légalité des peines. Ces idées se retrouvent en filigrane dans la Déclaration des droits de l’homme.

Le modèle américain pèse aussi. La Déclaration des droits de Virginie (1776) et l’expérience constitutionnelle américaine montrent qu’un catalogue de droits peut guider les institutions. Des figures comme Lafayette, Sieyès, Mirabeau ou Mounier s’en inspirent.

La nuit du 4 août 1789, l’Assemblée proclame la fin des privilèges. Si l’égalité fiscale est acquise, les droits féodaux sur la terre restent d’abord rachetables, avant leur abolition totale en 1793.. Ce geste prépare le terrain. Il faut désormais une boussole normative pour refonder la loi et l’égalité civique sur des bases universelles.

En août, l’Assemblée débat et vote le texte article par article. Elle s’arrête le 26 août sur 17 articles. Les débats sont vifs : quels droits retenir ? Quelle place pour la propriété ? Comment articuler liberté individuelle et intérêt public ? Les compromis aboutissent à une écriture brève et générale.

La Déclaration des droits de l’homme proclame des droits « naturels et imprescriptibles » : liberté, propriété, sûreté, résistance à l’oppression. Elle sert de préambule aux futures constitutions et oriente la législation nouvelle.

Pour consulter le texte authentique et ses dossiers, vois l’Assemblée nationale (source officielle).

La portée du texte est immédiate. Elle légitime l’égalité civile, encourage la réforme judiciaire et fixe un horizon commun à une société en révolution. Elle devient la charte de référence de 1789.

Origines politiques et intellectuelles de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, entre crise de l’Ancien Régime, cahiers de doléances et inspirations des Lumières. 📸 Source : reviserhistoire.fr

⚖️ Souveraineté, loi, séparation des pouvoirs

🏛️ La souveraineté réside dans la Nation

L’article 3 affirme que toute souveraineté réside « essentiellement dans la Nation ». Cela rompt avec la souveraineté personnelle du roi. Désormais, les pouvoirs émanent des citoyens et s’exercent par des représentants. C’est la clé de voûte de l’ordre nouveau.

Cette idée justifie la transformation de 1789. L’Assemblée légifère au nom du peuple français, fixe l’impôt et réorganise l’État. La logique conduit à la fin de la monarchie en 1792 lorsque la confiance s’effondre et que la guerre radicalise le débat politique.

📘 La loi, expression de la volonté générale

L’article 6 définit la loi comme l’expression de la volonté générale. Elle doit être la même pour tous, protéger les droits, et s’appliquer selon des formes régulières. Cette conception bannit les privilèges et rend l’impôt plus juste.

Concrètement, la loi devient l’instrument de l’égalité civile. Les charges publiques doivent être accessibles selon la capacité et le mérite, non l’origine sociale. La Déclaration des droits de l’homme sert ici de norme de référence.

🧭 La séparation des pouvoirs et la garantie des droits

L’article 16 proclame qu’une société sans garantie des droits ni séparation des pouvoirs n’a point de Constitution. Les constituants veulent donc distinguer législatif, exécutif et judiciaire pour éviter l’arbitraire.

La Constitution de 1791 adopte cet esprit : Assemblée législative élue, roi doté d’un veto suspensif, justice réorganisée. L’équilibre reste fragile, mais le principe s’enracine dans la culture politique française.

🪙 Égalité civile et fin des privilèges

La Déclaration consacre l’égalité devant la loi et l’impôt. Les privilèges de naissance disparaissent. Les offices vénaux et les corporations perdent leur supériorité juridique. La citoyenneté se définit par des droits communs.

Cette égalité n’efface pas toutes les inégalités sociales. En 1791, le suffrage est censitaire. Mais juridiquement, un même droit s’applique à tous, ce qui transforme durablement la société française.

Schéma des principes de souveraineté nationale, de loi commune et de séparation des pouvoirs au cœur de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. 📸 Source : reviserhistoire.fr

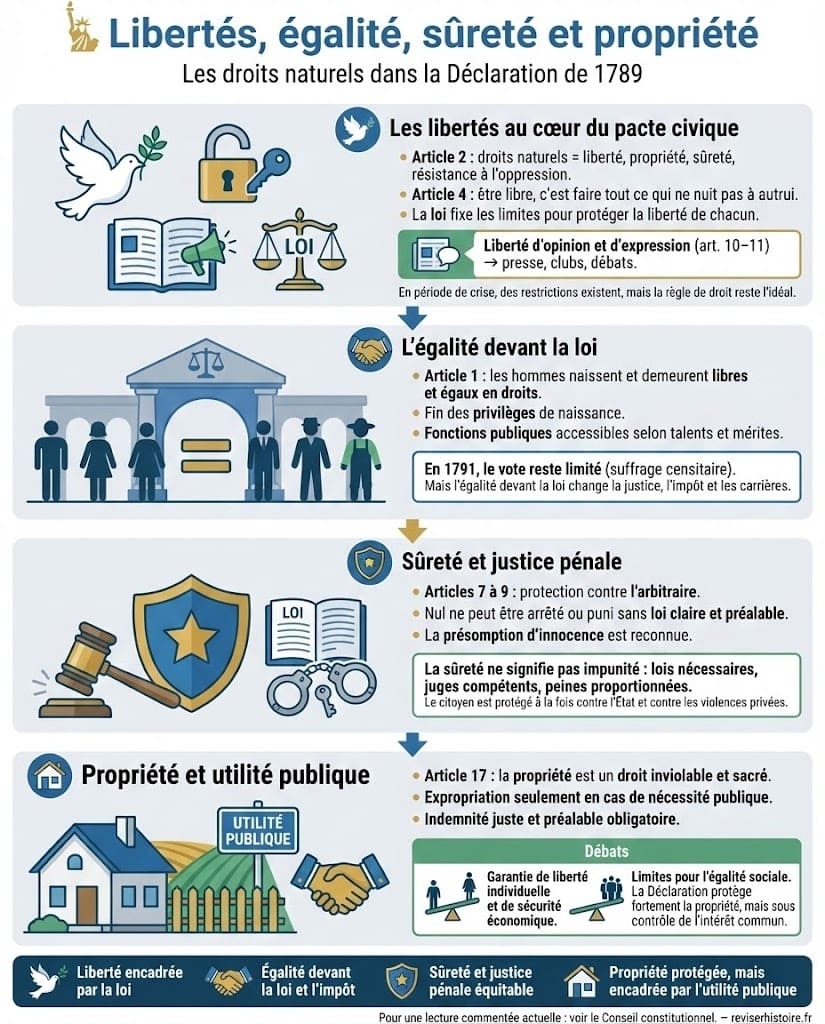

🗽 Libertés, égalité, sûreté et propriété

🕊️ Les libertés au cœur du pacte civique

L’article 2 énumère les droits naturels : liberté, propriété, sûreté, résistance à l’oppression. L’article 4 précise que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. La loi fixe la limite, afin de protéger la liberté de chacun.

La liberté d’opinion et d’expression progresse (art. 10 et 11). La presse se développe, les clubs débattent. En période de crise, ces libertés subissent des restrictions, mais l’idéal demeure la règle de droit.

🤝 L’égalité devant la loi

L’article 1 déclare les hommes libres et égaux en droits. Les privilèges tombent. L’accès aux fonctions publiques se fait selon les talents. L’égalité juridique devient la base de l’ordre social révolutionnaire.

Cette égalité n’entraîne pas l’égalité politique immédiate. Le vote reste limité en 1791, selon l’impôt versé. Mais le principe d’égalité devant la loi produit des effets concrets sur la justice, l’impôt et la carrière publique.

🛡️ Sûreté, légalité des peines et justice pénale

Les articles 7 à 9 protègent contre l’arbitraire. Nul ne peut être arrêté ni puni sans loi préalable, claire et nécessaire. La présomption d’innocence est reconnue. Ces garanties transforment la procédure pénale et inspirent les réformes judiciaires.

La sûreté ne signifie pas impunité. Elle impose des formes régulières, des juges compétents, et des peines proportionnées. Le citoyen est protégé à la fois contre l’État et contre les violences privées.

🏠 Propriété et expropriation pour utilité publique

L’article 17 fait de la propriété un droit « inviolable et sacré ». L’expropriation n’est permise qu’en cas de nécessité publique, avec une juste et préalable indemnité. Ce cadre sécurise les échanges et soutient l’activité économique.

La place centrale de la propriété suscite des débats. Certains y voient une garantie de liberté individuelle. D’autres y perçoivent un frein à l’égalité sociale. La Déclaration arbitre en faveur d’une protection forte, mais encadrée par l’intérêt commun.

Pour une lecture commentée des articles et de leur valeur juridique actuelle, consulte le Conseil constitutionnel.

Vue d’ensemble des libertés, de l’égalité civile, de la sûreté et du droit de propriété telles qu’énoncées dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. 📸 Source : reviserhistoire.fr

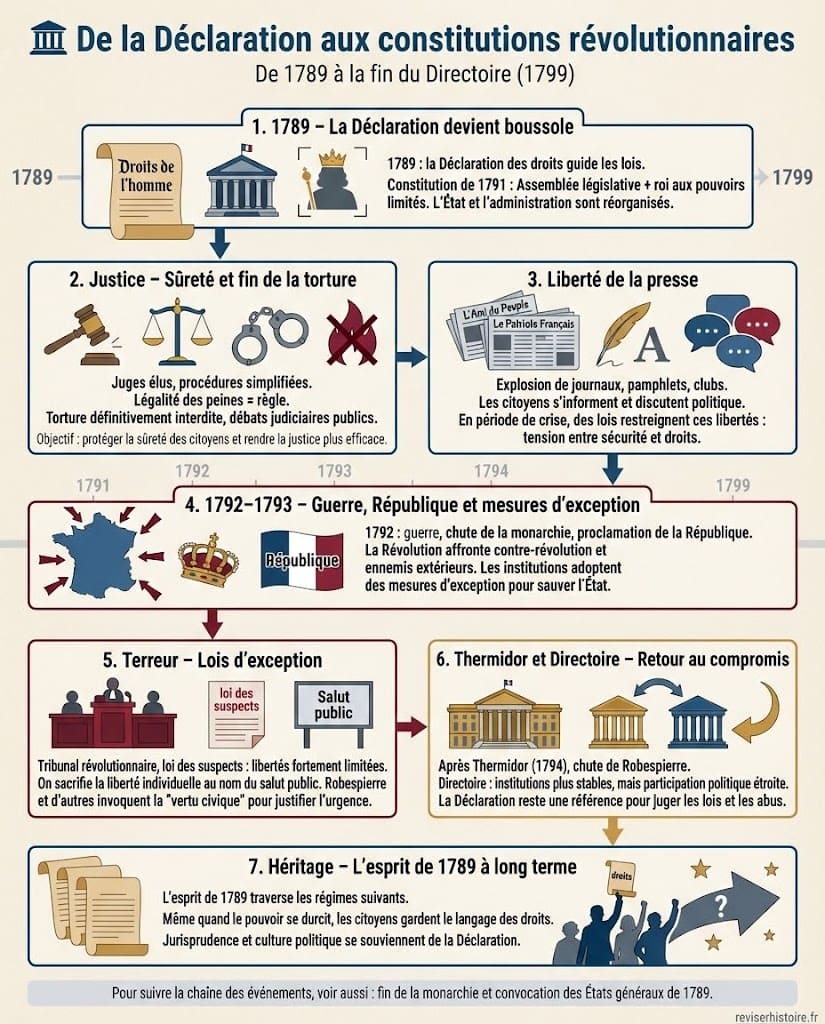

🏛️ De la Déclaration aux constitutions révolutionnaires

Dès 1789, la Déclaration des droits de l’homme guide l’œuvre législative. La Constitution de 1791 l’adopte en préambule. Elle crée une Assemblée législative, conserve un roi aux pouvoirs limités, et refonde l’administration.

La justice est réorganisée. Les juges sont élus, la procédure est simplifiée, la légalité des peines devient la règle. La torture, déjà limitée par les réformes de Louis XVI, est définitivement bannie. La publicité des débats judiciaires s’étend. L’objectif est d’accorder sûreté et efficacité.

La liberté de la presse connaît un élan spectaculaire. Journaux et pamphlets se multiplient, soutenant l’éducation politique des citoyens. Dans les crises, des lois restreignent ces libertés, illustrant la tension entre sécurité et droits.

La guerre à partir de 1792 bouleverse l’équilibre. La monarchie s’effondre. La République affronte la contre-révolution et les coalitions étrangères. Les institutions adoptent des mesures d’exception pour sauver l’État.

Durant la Terreur, des lois d’exception (tribunal révolutionnaire, loi des suspects) limitent la liberté individuelle au nom du salut public. Des acteurs comme Robespierre invoquent la vertu civique pour justifier l’urgence.

Après Thermidor, le Directoire cherche un compromis. Les institutions se stabilisent, mais la participation politique reste étroite. La Déclaration demeure pourtant la référence pour encadrer la loi et juger les abus.

À long terme, l’esprit de 1789 irrigue les régimes suivants. Même quand le pouvoir se durcit, les citoyens conservent un langage de droits. La jurisprudence et la culture politique s’en souviennent.

Pour comprendre la chaîne des événements, vois aussi la fin de la monarchie et la dynamique ouverte par la convocation de 1789.

Parcours des constitutions révolutionnaires, de la monarchie constitutionnelle à la Terreur et au Directoire, guidées et parfois contredites par la Déclaration de 1789. 📸 Source : reviserhistoire.fr

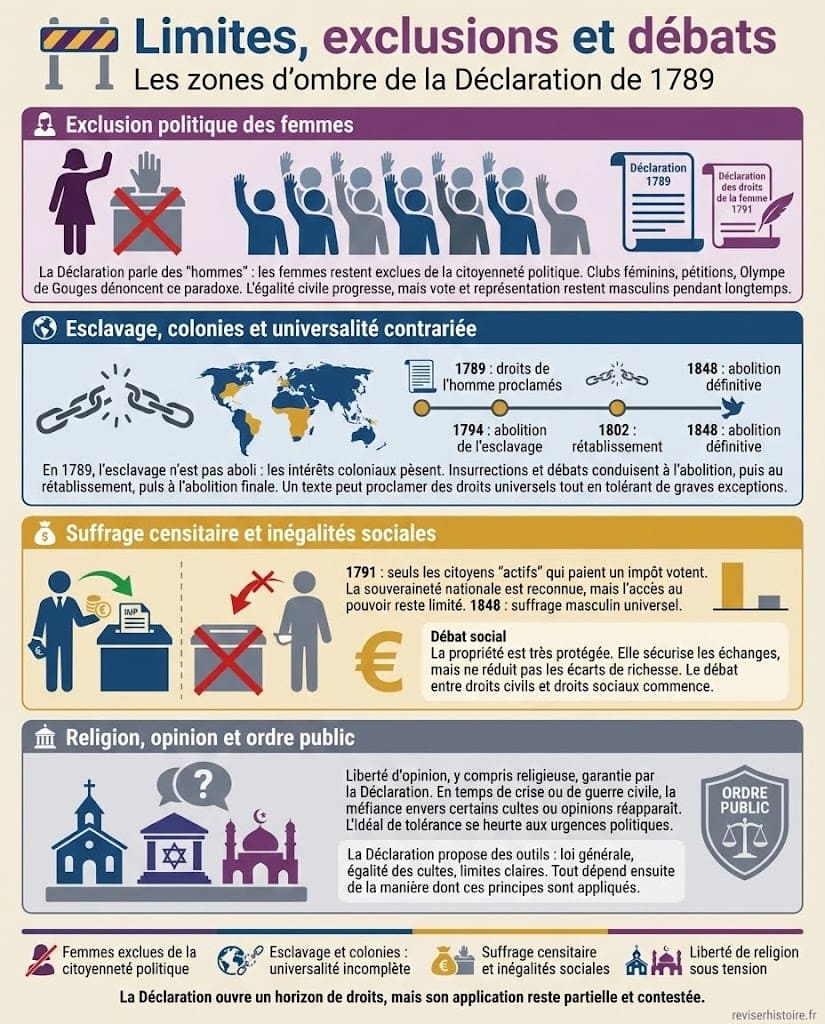

🚧 Limites, exclusions et débats

👩 L’exclusion politique des femmes

La Déclaration parle des « hommes » et maintient les femmes hors de la citoyenneté politique. Clubs féminins, pétitions et écrits, comme la Déclaration des droits de la femme d’Olympe de Gouges (1791), dénoncent ce paradoxe. L’idéal d’égalité reste partiel.

Cette exclusion révèle une frontière entre universalité proclamée et pratiques sociales. L’égalité civile progresse, mais le suffrage, la représentation et les droits politiques demeurent masculins pendant des décennies.

🌍 Esclavage, colonies et universalité contrariée

En 1789, l’esclavage n’est pas aboli. Les intérêts coloniaux pèsent. Insurrections et débats mènent à une abolition en 1794, puis à un rétablissement en 1802, et enfin à l’abolition définitive en 1848. La chronologie dit l’écart entre principes et réalités.

Cette histoire interroge l’universalisme. Un texte peut proclamer des droits généraux tout en tolérant des exceptions majeures. La Révolution ouvre un horizon, mais l’appliquer partout demande du temps et des luttes.

💰 Suffrage censitaire et inégalités sociales

En 1791, seuls les citoyens « actifs » votent. Il faut payer un certain impôt. La souveraineté nationale est reconnue, mais l’accès au pouvoir reste limité. La participation politique s’élargira plus tard, avec le suffrage masculin universel en 1848.

La protection forte de la propriété favorise la sécurité des échanges, mais elle ne compense pas les écarts de richesses. Le débat entre droits civils et droits sociaux commence déjà à poindre.

🕍 Religion, opinion et ordre public

La liberté d’opinion, y compris religieuse, est garantie. Cependant, en période de guerre civile, la défiance envers certains cultes ou opinions peut renaître. L’idéal de tolérance se heurte aux urgences politiques.

La Déclaration fournit des outils : loi générale, égalité des cultes, limites claires. Leur application dépend des circonstances. C’est là toute la difficulté d’un texte à la fois bref et ambitieux.

Les zones d’ombre de la Déclaration de 1789, entre universalité proclamée et exclusions concernant les femmes, les esclaves et les citoyens sans fortune. 📸 Source : reviserhistoire.fr

🌍 Héritage français et influence internationale

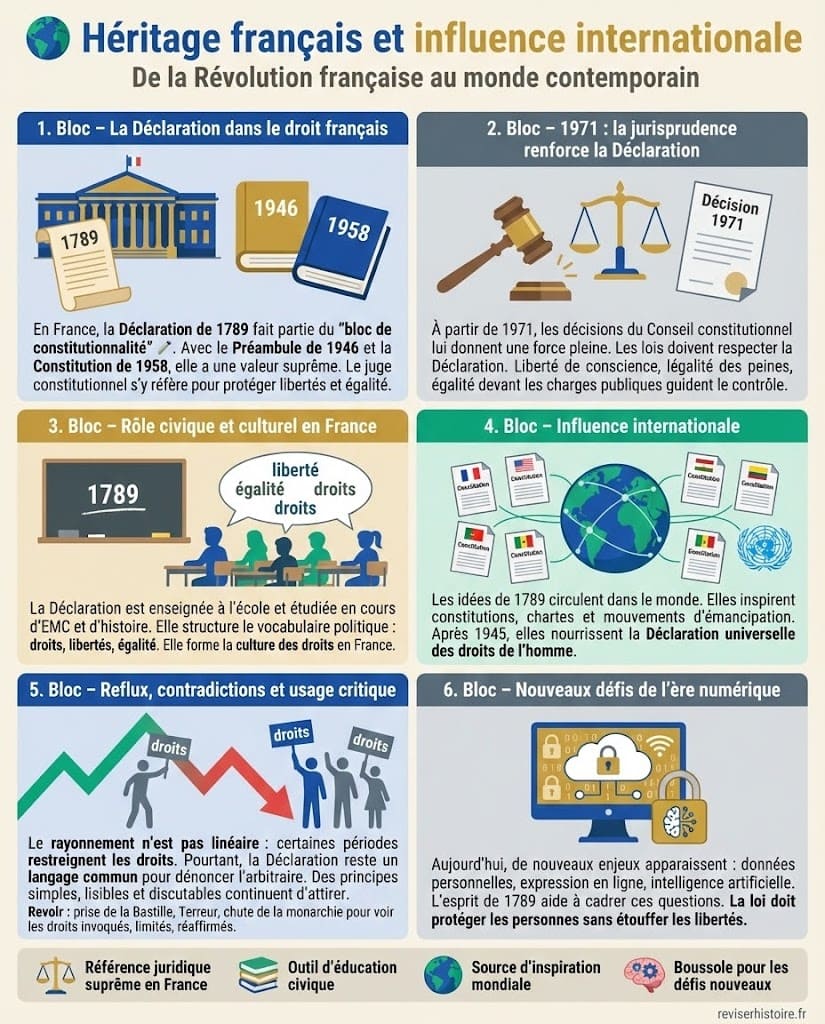

En France, la Déclaration de 1789 entre dans le « bloc de constitutionnalité ». Avec le Préambule de 1946 et la Constitution de 1958, elle a une valeur suprême. Le juge constitutionnel s’y réfère pour protéger libertés et égalité.

Depuis 1971, la jurisprudence consacre cette force. Les lois doivent respecter la Déclaration. Des principes comme la liberté de conscience, la légalité des peines ou l’égalité devant les charges publiques guident le contrôle de constitutionnalité.

Au-delà du cadre juridique, la Déclaration éduque. Elle participe à la formation civique, à l’enseignement de la Révolution, et au vocabulaire politique courant. Elle structure la culture des droits en France.

À l’échelle mondiale, ses idées circulent. Elles inspirent des constitutions, des chartes, et des mouvements d’émancipation. Après 1945, elles nourrissent la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Le rayonnement n’est pas linéaire. Des périodes de reflux existent. Mais l’attrait de principes simples, lisibles et discutables perdure. La Déclaration est un langage commun pour dénoncer l’arbitraire et exiger la loi.

Pour relier héritage et événements, revois la prise de la Bastille, la Terreur et la chute de la monarchie. Tu y verras comment les droits sont tour à tour invoqués, limités et réaffirmés.

Enfin, l’ère numérique pose de nouveaux défis : données personnelles, expression en ligne, intelligence artificielle. L’esprit de 1789 aide à cadrer ces enjeux, en rappelant que la loi doit protéger sans étouffer les libertés.

Héritage juridique, civique et international de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, du Conseil constitutionnel à la Déclaration universelle et aux nouveaux défis de l’ère numérique. 📸 Source : reviserhistoire.fr

🧠 À retenir : la Déclaration des droits de l’homme (1789)

- Texte fondateur : 17 articles adoptés en août 1789, repère de toute la période révolutionnaire.

- Souveraineté nationale (art. 3) : l’autorité vient de la Nation, non du roi ; les pouvoirs dérivent des citoyens.

- Loi = volonté générale (art. 6) : même loi pour tous ; fin des privilèges de naissance et égalité civique.

- Garantie des droits / séparation (art. 16) : sans séparation des pouvoirs, pas de vraie Constitution.

- Droits naturels (art. 2) : liberté, propriété, sûreté, résistance à l’oppression forment le noyau du pacte civique.

- Libertés concrètes (art. 10–11) : opinion, culte, expression, presse — limitées par la loi quand elles nuisent à autrui.

- Sûreté et peines (art. 7–9) : fin de l’arbitraire, présomption d’innocence, peines légales et nécessaires.

- Propriété (art. 17) : droit « inviolable et sacré » ; expropriation possible seulement pour utilité publique et avec indemnité.

- Application : préambule de la Constitution de 1791 ; influence sur la justice, la fiscalité, l’accès aux charges.

- Tensions révolutionnaires : guerres et Terreur restreignent les libertés au nom du salut public.

- Limites : femmes exclues des droits politiques ; esclavage non aboli en 1789 ; vote censitaire en 1791.

- Rayonnement : référence durable en France (bloc de constitutionnalité) et source d’inspiration internationale.

- Culture politique : langage commun pour dénoncer l’arbitraire, exiger l’égalité et encadrer la puissance publique.

- Repères à revoir : Bastille, États généraux, chute de la monarchie.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur la Déclaration des droits de l’homme

Qui rédige la Déclaration des droits de l’homme ?

Elle est élaborée par l’Assemblée nationale constituante à l’été 1789. Un comité propose des projets, débattus et amendés en séance. Des figures comme Lafayette, Mirabeau ou Sieyès pèsent sur le texte. Les Lumières (Montesquieu, Rousseau, Beccaria) et le précédent américain (Virginie 1776) fournissent les références intellectuelles.

La Déclaration a-t-elle force de loi en 1789 ?

Oui : elle sert de préambule à la Constitution de 1791, donc d’horizon normatif pour le législateur et les juges. Sa portée s’affirme ensuite dans la tradition juridique française jusqu’à notre époque, où elle appartient au bloc de constitutionnalité contrôlé par le juge constitutionnel.

Pourquoi parle-t-on d’« hommes » et non de « femmes » ?

Le texte reflète les limites politiques et sociales de 1789 : l’égalité proclamée reste surtout civile. Les femmes sont exclues du suffrage et de la représentation. Olympe de Gouges répond en 1791 par une Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui dénonce cette contradiction entre idéal universel et pratiques d’exclusion.

La Déclaration abolit-elle l’esclavage ?

Non en 1789. Les intérêts coloniaux et les débats retardent l’application universelle des droits. Une abolition intervient en 1794, mais l’esclavage est rétabli en 1802 puis définitivement aboli en 1848. Cette chronologie illustre l’écart entre principes affichés et réalités économiques et politiques.

En quoi ce texte influence-t-il encore notre droit ?

Ses articles fondent des principes toujours opérants : légalité des peines, égalité devant la loi, liberté d’expression, sûreté. Ils orientent la rédaction des lois et servent de critères de contrôle : une loi contraire aux droits proclamés peut être censurée. La Déclaration structure aussi l’éducation civique et le débat public contemporain.