🎯 Pourquoi François Ier est-il emblématique ?

Figure majeure du XVIe siècle, François Ier symbolise l’élan de la Renaissance en France : victoire de Marignan (1515), mécénat artistique et affirmation d’un État plus centralisé. Il s’entoure d’humanistes, accueille Léonard et s’inscrit dans un monde d’imprimerie en plein essor, que tu peux relier à Gutenberg et l’imprimerie. Son règne, marqué par la diplomatie et les guerres d’Italie, s’articule aussi avec les débats religieux explorés dans la Réforme protestante. Bref, une période charnière pour comprendre la Renaissance en Europe.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- Contexte : débuts du règne et héritages

- Marignan (1515) et les guerres d’Italie

- Arts, humanisme et mécénat royal

- État, chancellerie et langue : vers la centralisation

- Réforme, diplomatie et rivalités européennes

- Bilan et héritage de François Ier

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

👉 Poursuivons avec le contexte d’accession au trône, les héritages politiques et les premiers choix d’un souverain qui veut incarner la Renaissance humaniste en France.

📜 Contexte : débuts du règne et héritages

Quand il devient roi en 1515, François Ier a 20 ans. Sa jeunesse nourrit une ambition claire : projeter la France au centre du jeu européen. Il hérite d’un royaume prospère et bien administré par Louis XII. Cependant, ses ambitions immenses (guerres, cour, chantiers) vont rapidement mettre les finances sous tension. Dès le départ, il veut gouverner en prince de la Renaissance européenne.

🏰 Héritage capétien et maison de Valois-Angoulême

Le trône revient à François Ier par la lignée des Valois-Angoulême. La monarchie capétienne a consolidé l’autorité royale, mais elle demeure négociée avec les grands seigneurs, les parlements et les villes. Le roi s’inscrit dans cette continuité, tout en cherchant à renforcer la centralisation. Très vite, il s’appuie sur une équipe de conseillers fidèles et sur sa mère, Louise de Savoie, régente à plusieurs reprises.

💰 Un royaume en mutation : finances, justice, armée

Le budget est tendu. Les guerres d’Italie coûtent cher et exigent une fiscalité plus efficace. Par ailleurs, la justice royale progresse face aux justices seigneuriales, ce qui étend l’emprise de l’État. Enfin, l’armée se professionnalise : l’infanterie et l’artillerie prennent de l’importance, tandis que la noblesse conserve un rôle décisif à cheval. Ces évolutions donnent au roi des moyens nouveaux, mais aussi des responsabilités accrues.

🛡️ L’Italie comme horizon : prestige, territoires et culture

Le jeune souverain vise l’Italie. Le Milanais est stratégique, et la péninsule incarne le prestige de la culture antique redécouverte. Cette ambition militaire se double d’une fascination pour l’art italien. D’ailleurs, la victoire de Marignan en 1515 devient aussitôt un récit fondateur du règne : elle légitime le roi et le pose en prince guerrier et chevaleresque.

📚 Humanisme et nouvel esprit du temps

Le règne s’inscrit dans la dynamique de l’humanisme. On valorise l’étude des langues anciennes, l’édition des textes et le débat savant. François Ier comprend l’atout politique de ce mouvement : le prestige intellectuel renforce l’autorité symbolique du souverain. Pour situer cette effervescence, revois Humanisme et science, qui expliquent comment savoirs, observations et expériences transforment la pensée.

🖨️ L’imprimerie, un accélérateur d’idées

La diffusion des livres démultiplie les échanges. Les universités, les collèges et les cours princières reçoivent un flux constant de textes. Grâce à l’atelier typographique, les traités, poèmes et pamphlets circulent plus vite. Cet outil, né un demi-siècle plus tôt, façonne déjà le règne. Tu peux relier ces évolutions à Gutenberg et l’imprimerie, qui éclaire le rôle des caractères mobiles dans l’Europe des XVIe siècles.

⛪ Premiers frémissements religieux

Au début, la question confessionnelle semble lointaine. Pourtant, les thèses réformatrices gagnent du terrain. Des réseaux d’étudiants, de marchands et d’imprimeurs font connaître de nouvelles idées. Le roi reste d’abord attentif et pragmatique. Il protège le prestige du trône et l’unité du royaume, tout en s’ouvrant à certains débats savants. Cette tension, vite exacerbée, préparera les choix plus fermes abordés dans la partie sur la Réforme.

🧭 Une cour vitrine de la Renaissance

La cour devient un théâtre politique et culturel. On y célèbre les victoires, on y met en scène le roi, on y lit, débat et expérimente. Les artistes et ingénieurs italiens y trouvent mécènes et chantiers. Plus tard, l’arrivée de Léonard de Vinci en France, détaillée dans l’article sur Léonard de Vinci, illustrera cette volonté d’incarner l’excellence humaniste au sommet de l’État.

🧩 Enjeux pour la suite du règne

En résumé, François Ier hérite d’un royaume solide mais exigeant. Il veut consolider l’autorité royale, briller en Italie et rayonner par les arts et les lettres. Cependant, ces objectifs coûtent cher et multiplient les rivalités. La suite du règne montrera comment diplomatie, guerre et réformes administratives se combinent pour écrire la légende d’un « roi-chevalier » de la Renaissance.

Contexte des débuts du règne de François Ier, entre héritages médiévaux, ambitions italiennes et essor de l’humanisme. 📸 Source : reviserhistoire.fr

⚔️ Marignan (1515) et les guerres d’Italie

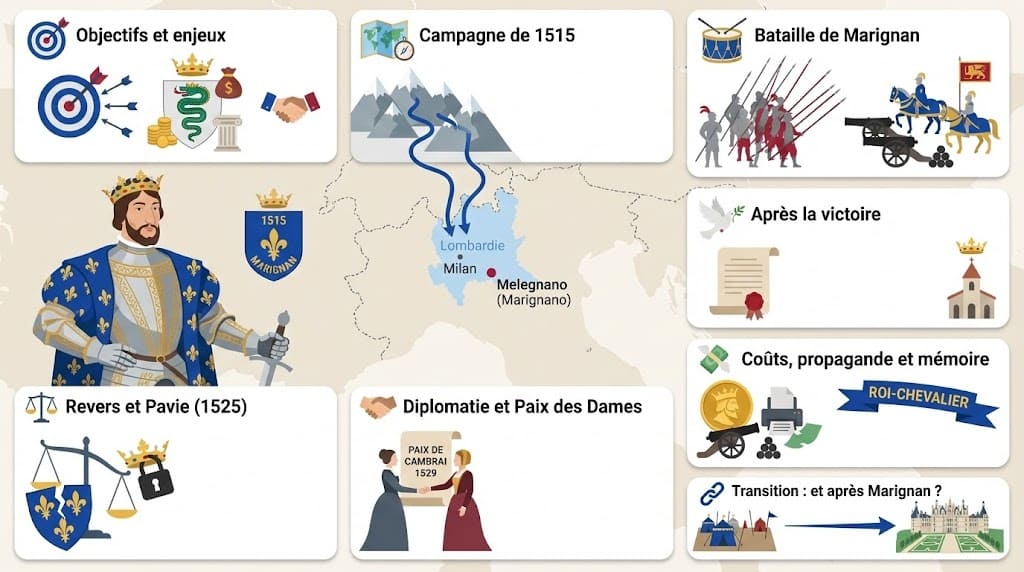

🎯 Objectifs et enjeux

Dès son avènement, François Ier veut reconquérir le duché de Milan, clé du prestige en Italie et carrefour commercial. L’Italie, c’est aussi l’horizon de la culture antique redécouverte et des alliances diplomatiques. Le roi entend y démontrer sa valeur militaire, tout en affirmant la place de la France dans l’équilibre européen.

🗺️ Campagne de 1515 : une entrée fulgurante en Lombardie

À l’été 1515, l’armée royale franchit les Alpes et surprend ses adversaires. L’objectif est clair : battre les troupes suisses, réputées pour leur infanterie dense et disciplinée, afin d’ouvrir la route de Milan. La manœuvre, audacieuse, installe le face-à-face décisif près de Melegnano, au sud-est de Milan.

🥁 La bataille de Marignan (13–14 septembre 1515)

Le choc est long et meurtrier. Les piquiers suisses en carrés affrontent la cavalerie lourde française et l’artillerie, de mieux en mieux intégrée aux plans de bataille. Finalement, la combinaison infanterie–artillerie–cavalerie donne l’avantage à la France, aidée in extremis par l’arrivée décisive des alliés vénitiens le second jour. Marignan devient alors le récit fondateur d’un « roi-chevalier », courageux au cœur des combats. Pour un focus dédié, vois notre article sur Marignan (1515).

🕊️ Après la victoire : paix suisse et consolidation

La victoire ouvre la voie à la « paix perpétuelle » avec les cantons suisses (1516) et à la mainmise française sur Milan. Parallèlement, le rapprochement avec la papauté mène au Concordat de Bologne (1516), qui réorganise les rapports entre l’Église et la monarchie en France. Ainsi, prestige militaire et gains institutionnels se renforcent mutuellement.

⚖️ Revers et basculements : Pavie (1525)

Cependant, la dynamique italienne n’est pas un long fleuve tranquille. En 1525, à Pavie, les troupes impériales infligent une lourde défaite aux Français ; le roi est fait prisonnier. Libéré après la signature du traité de Madrid (1526), qu’il désavoue ensuite, François Ier réactive les réseaux d’alliances (Ligue de Cognac) pour contenir Charles Quint. Cette oscillation victoire–revers illustre la tension permanente entre gloire et vulnérabilité.

🤝 Diplomatie et « Paix des Dames »

Finalement, la Paix de Cambrai (1529), dite « Paix des Dames », consolide un équilibre temporaire. Elle confirme des renoncements en Italie mais préserve l’essentiel : la continuité du règne et les marges d’action intérieure. Dès lors, le prestige du roi se déplace davantage vers la construction de l’État et le rayonnement culturel.

💸 Coûts, propagande et mémoire

Les guerres d’Italie sont coûteuses : enrôlements, solde, artillerie, fortifications. Pourtant, elles alimentent une propagande royale efficace. Marignan entre dans la mémoire collective comme le symbole d’une France victorieuse et moderne, même si la réalité militaire fut contrastée. Ce récit héroïque servira de socle au mécénat et aux projets architecturaux du règne.

Marignan (1515) et les guerres d’Italie, entre gloire militaire, alliances changeantes et rivalité avec Charles Quint. 📸 Source : reviserhistoire.fr

🔗 Transition

Après Marignan et malgré Pavie, François Ier s’impose comme un souverain de l’éclat. Passons maintenant à la cour des arts et des lettres, où s’affirme une politique culturelle ambitieuse et résolument humaniste.

🎨 Arts, humanisme et mécénat royal

🌟 Un projet culturel pour rayonner

François Ier veut que la France incarne la Renaissance. Pour cela, il attire artistes, lettrés et ingénieurs, et fait de la cour une vitrine du bon gouvernement. Les chantiers, les collections et l’enseignement deviennent des instruments de prestige autant que d’autorité. Ainsi, la culture sert la politique tout en diffusant l’humanisme.

🖌️ Léonard et les italiens en France

Le roi invite des maîtres italiens. L’arrivée de Léonard de Vinci illustre ce choix : l’artiste apporte son génie, des machines et une vision de l’espace héritée de l’Antiquité. D’autres architectes et sculpteurs suivent, mêlant traditions locales et innovations de la péninsule. Progressivement, un style français de la Renaissance émerge.

🏗️ Chantiers et décors : Chambord, Blois, Fontainebleau

Les résidences royales deviennent des laboratoires. À Chambord, l’escalier à doubles révolutions et la géométrie des volumes révèlent un goût pour l’invention. À Blois, on expérimente des façades rythmées. À Fontainebleau, la galerie et les décors peints posent un langage visuel nouveau, bientôt qualifié d’« école de Fontainebleau ». Ces lieux exposent la puissance du souverain, tout en formant les artistes français.

📚 Humanisme d’État : Collège des lecteurs royaux (1530)

En 1530, le roi fonde le Collège des lecteurs royaux (futur Collège de France) pour enseigner le grec, l’hébreu, les mathématiques ou la médecine, hors du cadre universitaire traditionnel. Cette institution promeut la lecture directe des textes anciens et l’esprit critique. Elle complète la Bibliothèque royale, enrichie d’achats et de dons, qui soutient l’essor des savoirs et de l’édition (site du Collège de France).

🖨️ Imprimerie, privilèges et diffusion des idées

Le pouvoir contrôle et stimule l’édition. Les privilèges d’imprimerie encadrent la publication, tandis que les ateliers multiplient traités, poèmes, récits de voyage et manuels. Les livres circulent vers les collèges et les cours princières, accélérant la formation d’élites lettrées. Pour replacer ce tournant technique, revois Gutenberg et l’imprimerie.

✒️ Langue, poésie et formes nouvelles

Le règne protège les lettrés, de Clément Marot aux historiographes, et donne un cadre à la langue du royaume. La cour valorise la prose élégante, la poésie et l’histoire, qui nourrissent l’imaginaire monarchique. Bientôt, la réflexion sur la langue gagne en importance, à l’unisson des ambitions d’un État qui veut se faire comprendre de tous.

🎭 Une cour-spectacle : fêtes, entrées triomphales, tournois

Les cérémonies mettent en scène le pouvoir. Entrées royales, pas d’armes, ballets et carrousels conjuguent architecture éphémère, décors peints et musique. Cette politique des images façonne la mémoire du règne et diffuse un idéal de chevalerie modernisée. Après les succès et revers d’Italie, ces spectacles disent la continuité de la grandeur.

Arts, humanisme et mécénat royal : comment François Ier fait de la cour de France une vitrine de la Renaissance. 📸 Source : reviserhistoire.fr

🔗 Transition

Le mécénat a donné au roi un capital symbolique immense. Pour durer, il doit s’appuyer sur un appareil d’État plus cohérent. Passons à la question décisive de la langue, de la chancellerie et de la centralisation, où l’ordonnance de Villers-Cotterêts joue un rôle clé.

🏛️ État, chancellerie et langue : vers la centralisation

⚖️ Le roi législateur : donner une forme à l’autorité

Sous François Ier, l’État se dote d’outils plus cohérents : ordonnances générales, chancellerie mieux organisée et contrôle accru des officiers. Le roi veut rendre la justice plus lisible, uniformiser les procédures et ancrer l’autorité monarchique dans le droit écrit. Cette volonté accompagne l’élan humaniste présenté dans Humanisme et science.

📜 1539 : l’ordonnance de Villers-Cotterêts

Texte emblématique, l’ordonnance de Villers-Cotterêts impose l’emploi du « langage maternel françois » dans les actes de justice et d’administration. Elle renforce l’état civil (tenue des registres de baptêmes), clarifie la compétence des tribunaux et accroît l’emprise royale. Pour approfondir, vois notre article dédié : Ordonnance de Villers-Cotterêts.

🗣️ Langue, justice et compréhension des sujets

L’enjeu n’est pas seulement culturel : en imposant le français, François Ier affirme vouloir remplacer le latin pour éviter les ambiguïtés juridiques, mais, dans les faits, il impose surtout la langue du pouvoir royal à des populations qui parlent majoritairement des dialectes locaux (breton, occitan, picard, etc.). La langue devient ainsi un instrument de centralisation et de gouvernement bien plus qu’un outil rendant réellement la justice intelligible au plus grand nombre. Ce choix accompagne l’essor de l’imprimerie expliqué dans Gutenberg et l’imprimerie, qui facilite la diffusion des formulaires, coutumiers et ordonnances.

🏦 Officiers, finances et contrôle du territoire

L’administration s’appuie sur des officiers (baillis, sénéchaux, présidents de parlements, receveurs) dont les fonctions se stabilisent. La fiscalité se rationalise pour financer guerres et chantiers. François Ier cherche à limiter les abus, clarifier les ressorts de justice et surveiller la vénalité des offices, même si les besoins d’argent accroissent la vente de charges.

🏛️ Parlements et conflits de juridiction

Les parlements enregistrent les ordonnances mais défendent leurs prérogatives. Des tensions naissent entre volonté centralisatrice et traditions locales. Le roi peut user du lit de justice pour imposer l’enregistrement. Cette dialectique révèle un État en consolidation, plus directif mais encore négocié.

📚 Dépôt légal et bibliothèque royale

En 1537 (ordonnance de Montpellier), le dépôt légal oblige les imprimeurs à remettre un exemplaire des ouvrages à la Bibliothèque royale. François Ier renforce ainsi la conservation du savoir et le contrôle des textes, prolongeant l’ambition culturelle décrite avec Léonard de Vinci et l’essor de l’imprimé.

🧭 Une monarchie plus « moderne », des limites bien réelles

La centralisation progresse, mais demeure inégale selon les provinces. Les guerres d’Italie, coûteuses, freinent certaines réformes. Enfin, la Réforme vient bousculer l’équilibre entre autorité, conscience et unité du royaume.

État, chancellerie et langue : la centralisation monarchique renforcée par l’ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. 📸 Source : reviserhistoire.fr

🔗 Transition

Après la langue, la justice et l’appareil administratif, il reste à voir comment François Ier navigue entre diplomatie, rivalités européennes et tensions religieuses. C’est l’objet de la prochaine partie.

Pour le texte et le contexte des ordonnances, consulte aussi Légifrance ou les dossiers numérisés de la BnF Gallica.

🌍 Réforme, diplomatie et rivalités européennes

⛪ Face à la Réforme : hésitations, puis fermeté

Au début, François Ier ménage les débats savants tout en protégeant l’unité du royaume. Cependant, l’affaire des Placards (1534) marque un tournant : l’irrévérence perçue contre la messe choque l’opinion et le pouvoir. Dès lors, la politique devient plus répressive, avec des édits contre « l’hérésie » et un contrôle accru de l’imprimé. Pour les enjeux religieux, revois La Réforme protestante.

📜 Édits et censure : préserver l’unité religieuse

Des mesures encadrent sermons, livres et réseaux d’imprimeurs. L’objectif est double : maintenir l’ordre public et affirmer la souveraineté doctrinale de la monarchie, en lien avec les autorités ecclésiastiques. Le durcissement reste cependant variable selon les villes, les parlements et les conjonctures diplomatiques.

🦅 Le grand face-à-face avec Charles Quint

La rivalité avec l’empereur Charles Quint structure la carte d’Europe : Italie, Flandres, frontière de l’Est et Méditerranée deviennent autant de théâtres. Après les oscillations entre victoires et revers (de Marignan à Pavie), trêves et paix ponctuent le conflit (Cambrai 1529, Nice 1538, Crépy 1544). Chaque accord réajuste les équilibres sans les figer durablement.

🤝 Alliances mouvantes : Angleterre et monde méditerranéen

Les liens avec l’Angleterre varient entre fastes diplomatiques et rivalités (souviens-toi de la rencontre fastueuse du Camp du Drap d’Or en 1520). Parallèlement, l’alliance franco-ottomane — inédite dans l’Europe chrétienne — vise à contenir l’Empire des Habsbourg en Méditerranée. Cette diplomatie opportuniste illustre un art d’équilibre propre à l’époque.

🌊 Horizons atlantiques et enjeux commerciaux

La concurrence s’étend aussi aux mers. Explorations, pêche lointaine et routes commerciales reconfigurent les rapports de force. Même si la France reste en retrait derrière l’Espagne et le Portugal, l’attention portée aux « nouveaux mondes » prépare l’avenir. Pour un panorama, vois Grands explorateurs.

🧭 Bilan provisoire

En somme, la politique extérieure de François Ier combine recherche de prestige, alliances de circonstance et gestion des frontières. En interne, la pression confessionnelle impose une ligne plus ferme. Cette tension permanente entre rayonnement et cohésion prépare le bilan final du règne.

Entre Réforme, rivalité avec Charles Quint et nouveaux horizons atlantiques, la diplomatie de François Ier redessine les équilibres européens. 📸 Source : reviserhistoire.fr

🔗 Transition

Après ces rivalités et ajustements, évaluons l’héritage du roi : que reste-t-il, concrètement, de son action pour l’État, la culture et la langue ?

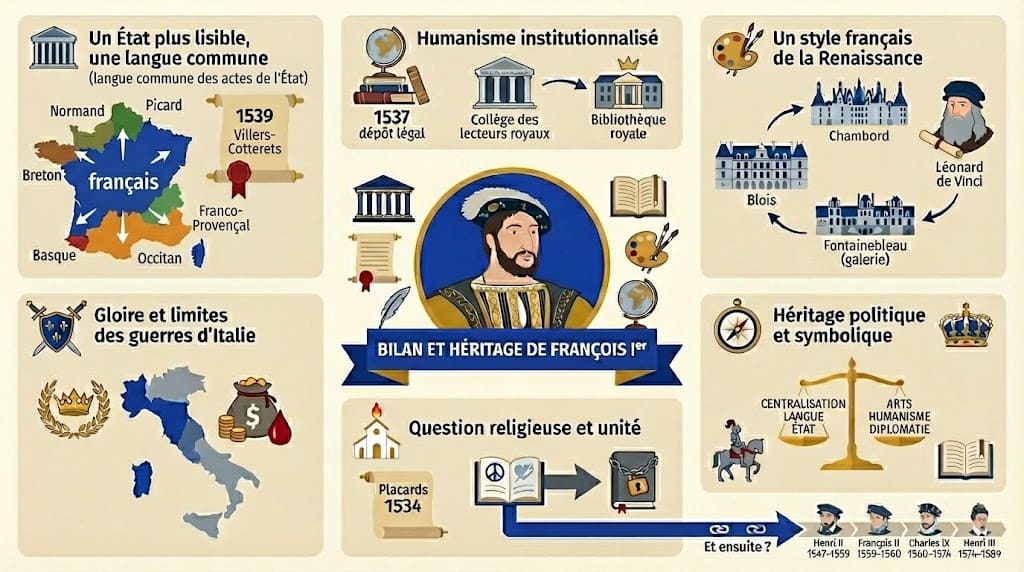

🧾 Bilan et héritage de François Ier

🏗️ Un État plus lisible, une langue commune

François Ier laisse une monarchie plus structurée : ordonnances générales, chancellerie active et contrôle accru des officiers. L’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) marque durablement l’usage du français dans les actes, accélérant l’unification administrative.

📚 Humanisme institutionnalisé et savoirs diffusés

Avec le Collège des lecteurs royaux (1530) et la Bibliothèque royale, le roi ancre l’humanisme au cœur de l’État. Le dépôt légal (1537) protège et organise la mémoire écrite tout en permettant au roi de surveiller la production des imprimés. La France se dote d’outils intellectuels qui soutiennent la recherche, l’édition et l’enseignement, en écho à Humanisme et science.

🎨 Un style français de la Renaissance

Châteaux, galeries et ateliers d’artistes façonnent un langage visuel neuf. L’accueil de maîtres italiens, dont Léonard de Vinci, catalyse une synthèse originale. Fontainebleau devient un foyer majeur où se forment générations d’artistes et d’artisans.

⚔️ Gloire et limites des guerres d’Italie

De Marignan à Pavie, le règne illustre les atouts et fragilités de la puissance française. Le prestige est réel, mais le coût humain et financier est lourd. À terme, la politique extérieure se recentre sur l’équilibre européen.

⛪ Un royaume traversé par la question religieuse

La Réforme reconfigure les fidélités. Après une phase d’ouverture prudente, l’affaire des Placards (1534) durcit la ligne. L’objectif royal devient la préservation de l’unité du royaume, une tension que l’on comprend mieux avec La Réforme.

🧭 Héritage politique et symbolique

François Ier incarne le « roi-chevalier » et le prince humaniste. Son héritage combine centralisation administrative, promotion de la langue, mécénat ambitieux et diplomatie d’équilibre. Ces repères éclairent la Renaissance en Europe et préparent les défis des règnes suivants.

Bilan et héritage de François Ier : un « roi-chevalier » humaniste qui marque durablement l’État, la langue et la culture en France. 📸 Source : reviserhistoire.fr

🧠 À retenir

- François Ier associe prestige militaire (Marignan) et construction de l’État.

- L’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) impose le français dans les actes officiels.

- Humanisme d’État : Collège des lecteurs royaux, Bibliothèque royale, dépôt légal (1537).

- Mécénat : chantiers et « école de Fontainebleau » façonnent un style français de la Renaissance.

- Diplomatie d’équilibre face à Charles Quint, alliances mouvantes (Angleterre, Ottomans).

- Face à la Réforme : de l’ouverture au durcissement après l’affaire des Placards (1534).

❓ FAQ : Questions fréquentes sur François Ier

Pourquoi Marignan (1515) est-elle si souvent citée ?

Parce qu’elle fonde l’image d’un « roi-chevalier » victorieux au début du règne et légitime la présence française en Italie, même si la suite restera contrastée.

En quoi Villers-Cotterêts (1539) est-elle décisive ?

Elle impose l’usage du français dans l’administration et la justice, rendant les actes plus lisibles et renforçant l’unification du royaume.

Qu’apporte le Collège des lecteurs royaux (1530) ?

Un enseignement des langues et des sciences hors de l’université traditionnelle, pour lire directement les sources antiques et diffuser l’esprit critique.

Comment François Ier a-t-il géré la Réforme ?

D’abord prudent, il durcit nettement après l’affaire des Placards (1534), avec des édits contre « l’hérésie » et un contrôle plus serré de l’imprimé.