🎯 Pourquoi la guerre d’Algérie (1954–1962) est-elle un moment clé ?

La guerre d’Algérie bouleverse à la fois la fin de l’Empire colonial français et la naissance d’un État indépendant. Conflit asymétrique, affrontements urbains et maquis, bataille de l’opinion en France et à l’international : tout s’entremêle. Parce qu’elle touche aux identités, aux droits et aux mémoires, elle reste l’un des chapitres les plus sensibles de l’histoire contemporaine.

Pour bien comprendre, on part des causes du conflit, on suit les stratégies du FLN et de l’armée française, puis on arrive aux négociations et aux Accords d’Évian. On n’oublie pas les trajectoires humaines, comme celles des Harkis et des exilés, ni la mémoire du conflit qui façonne encore le débat public.

Tu vas trouver ici une chronologie claire, des repères précis et des explications accessibles. Les termes clés seront définis en contexte, et des liens internes guideront vers les chapitres satellites pour approfondir. Prêt·e à entrer dans un dossier qui a marqué durablement la France et l’Algérie ?

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 🌍 Contexte colonial et montée des tensions

- 🔥 La « Toussaint rouge » : déclenchement (1954)

- 🎭 Acteurs, organisations et stratégies

- ⛰️ Terrains de guerre : maquis et villes

- 🏙️ La Bataille d’Alger (1957)

- ⚖️ Guerre psychologique, torture et droit

- 🏚️ Pacification et camps de regroupement

- 🌐 Internationalisation du conflit

- 🏛️ Crises politiques en France

- 🔀 1958–1961 : tournant, OAS et référendums

- 🤝 Accords d’Évian (1962)

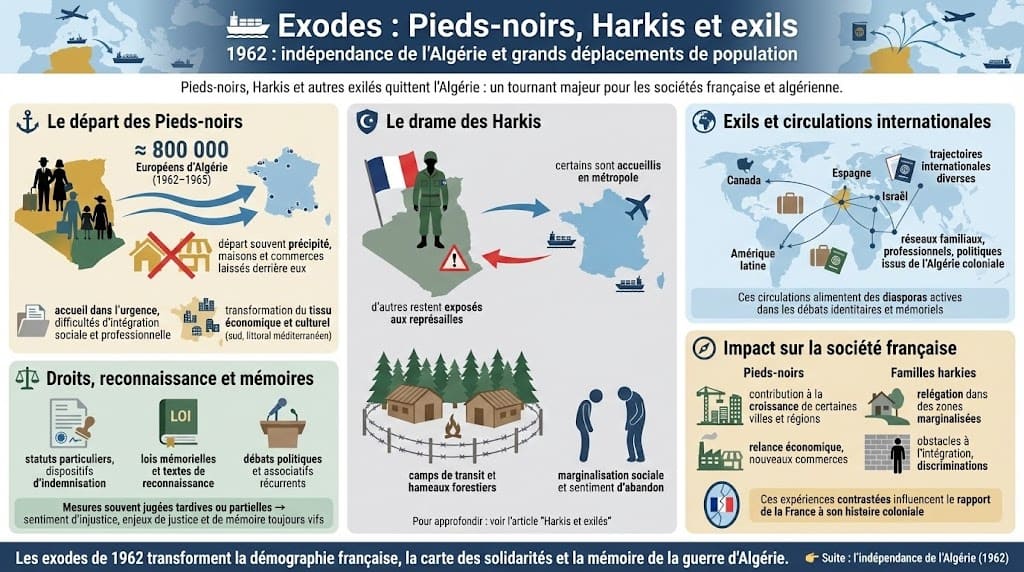

- 🚢 Exodes : Pieds-noirs, Harkis et exils

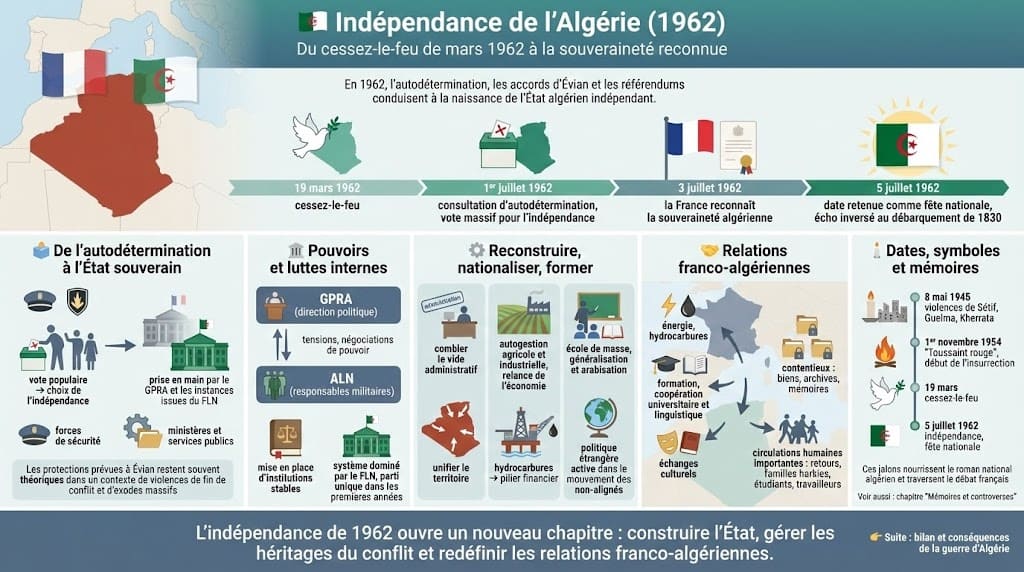

- 🇩🇿 Indépendance de l’Algérie

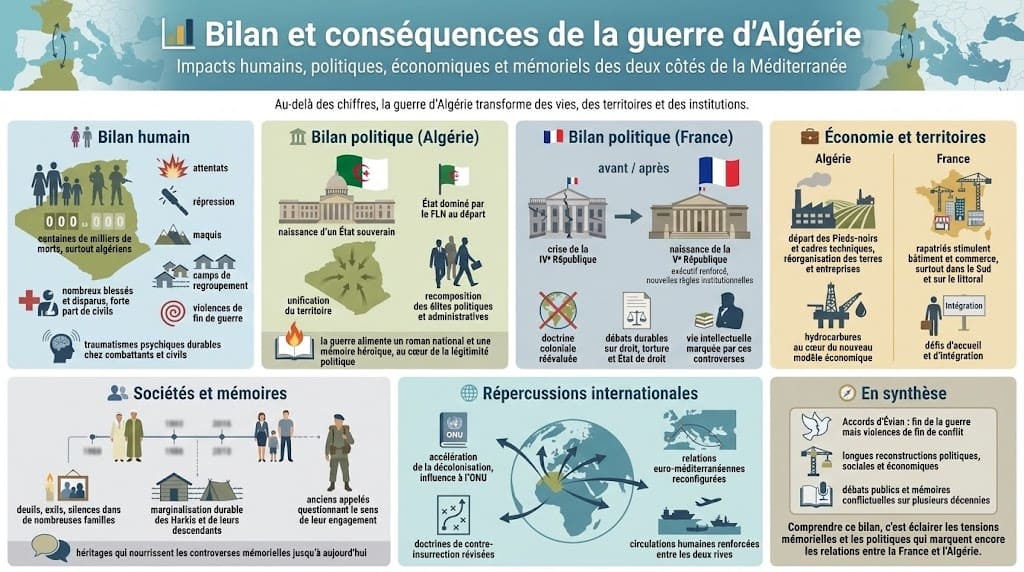

- 📊 Bilan et conséquences

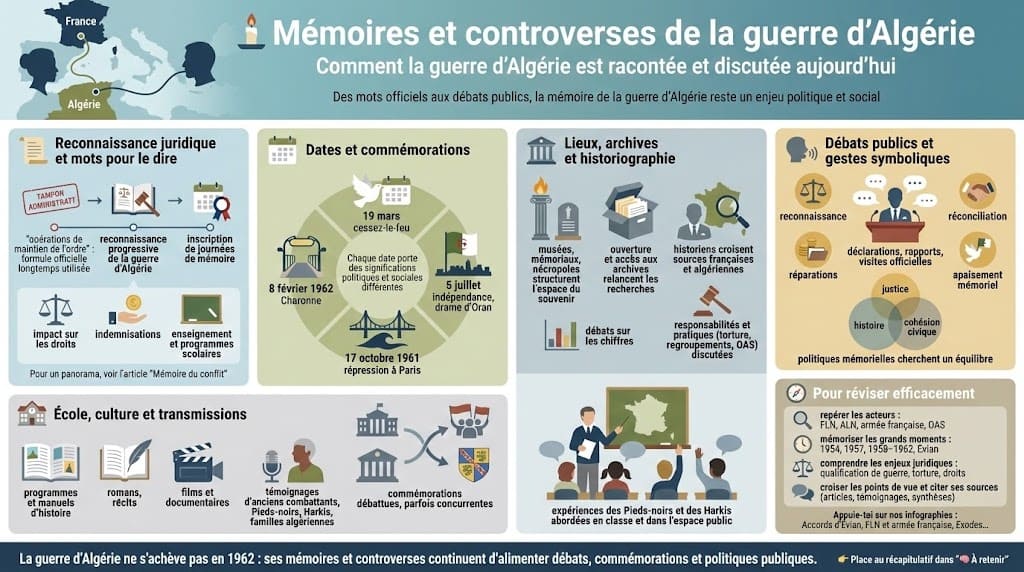

- 🕯️ Mémoires et controverses

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

👉 Poursuivons avec le contexte colonial et la montée des tensions.

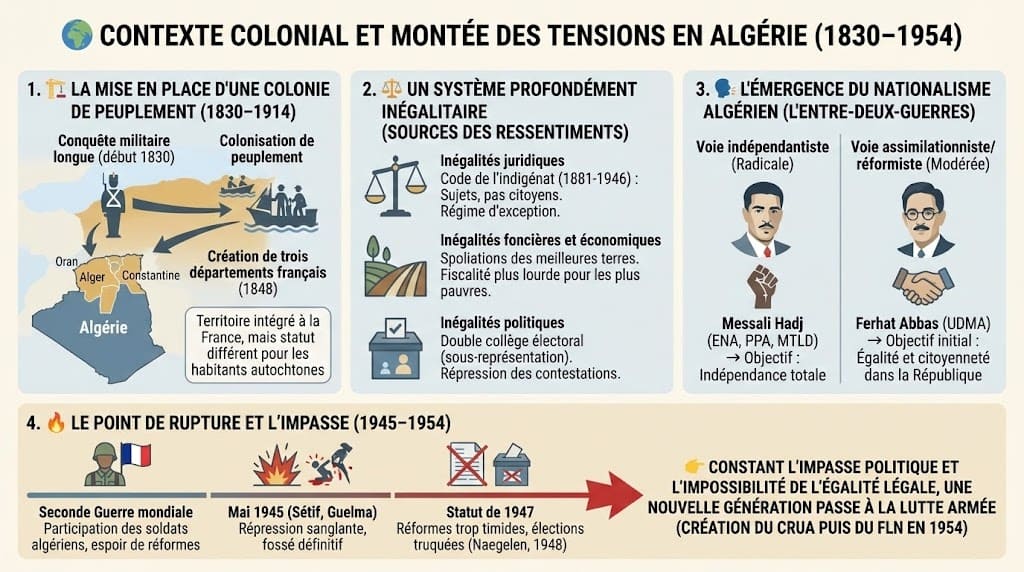

🌍 Contexte colonial et montée des tensions

L’Algérie est conquise par la France à partir de 1830 et progressivement intégrée comme trois départements. La colonisation de peuplement transforme la société : des colons européens — futurs Pieds-noirs — s’installent, tandis que la majorité musulmane demeure soumise à des statuts juridiques discriminants, dont le Code de l’indigénat (1881). Cette dissymétrie politique et foncière alimente de profonds ressentiments.

Dans la longue durée, on retrouve déjà plusieurs causes du conflit : inégalités d’accès à la terre, représentation politique limitée, hiérarchie raciale implicite, fiscalité plus lourde et répression des contestations. Les autorités expérimentent des réformes, mais elles restent timides au regard des aspirations nationales qui montent dans tout l’empire.

🏛️ De l’Empire colonial aux débuts du nationalisme

À la fin du XIXe siècle, l’Algérie s’inscrit dans l’essor impérial européen (voir l’apogée de l’Empire colonial français)). Les élites musulmanes réclament d’abord l’égalité au sein de la République ; d’autres, comme Messali Hadj, défendent une ligne nationaliste plus affirmée avec le ENA puis le MTLD. À côté, des courants assimilationnistes (Ferhat Abbas, UDMA) espèrent encore une citoyenneté pleine et entière.

⚠️ 1930–1945 : promesses et fractures

La crise des années 1930 et l’entre-deux-guerres fragilisent la société coloniale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux Algériens combattent pour la France. L’espoir d’une reconnaissance débouche sur des textes limités (ordonnances de 1944–1947) : c’est trop peu. Les violences du 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Kherrata — où l’armée et la police répriment durement des manifestations — laissent des milliers de morts et marquent une rupture durable.

🗳️ 1947–1953 : un pluralisme bloqué

Le statut de 1947 crée une Assemblée algérienne mais le système électoral à deux collèges maintient l’inégalité. Les fraudes électorales répétées discréditent la voie réformiste. Dans le même temps, l’expérience de la décolonisation ailleurs dans le monde nourrit les militants ; la guerre d’Indochine (1946–1954) montre les limites d’une réponse uniquement militaire.

🔥 1954 : du CRUA au FLN

Face à l’impasse politique, de jeunes militants issus de diverses tendances fondent le CRUA (Comité révolutionnaire d’unité et d’action) puis lancent le FLN (Front de libération nationale) avec sa branche armée, l’ALN. Leur objectif : l’indépendance. L’organisation s’implante par zones (wilayas), prépare des actions coordonnées et cherche d’emblée à contrôler le champ nationaliste face au MNA de Messali Hadj.

🧭 Une dynamique locale et internationale

Au milieu des années 1950, trois dynamiques convergent : une crise politique algérienne non résolue ; une France tiraillée entre attachement à l’Algérie et instabilité gouvernementale ; et un contexte international favorable aux revendications nationales (ONU, opinions publiques, presse). Tout est en place pour le déclenchement du 1er novembre 1954, la « Toussaint rouge », que nous analysons dans la partie suivante.

Pour approfondir, vois aussi nos chapitres dédiés sur le FLN et l’armée française et sur la mémoire du conflit, ainsi que notre dossier sur la Ve République pour comprendre les répercussions institutionnelles.

Contexte colonial et montée des tensions entre inégalités, réformes limitées et affirmation du nationalisme algérien. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec la « Toussaint rouge » de 1954.

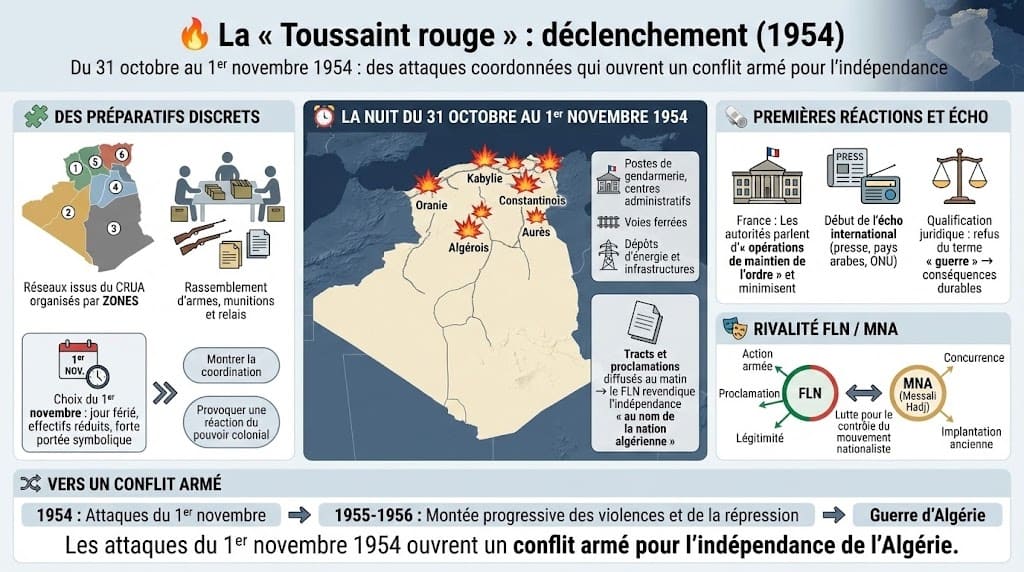

🔥 La « Toussaint rouge » : déclenchement (1954)

Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954, une série d’actions coordonnées par le FLN marque l’entrée officielle dans la guerre d’Algérie. Les objectifs visés sont symboliques : postes de gendarmerie, voies ferrées, centres administratifs et infrastructures. Militairement, le bilan immédiat est limité ; politiquement, l’effet est considérable. Un mouvement clandestin jusque-là diffus affirme qu’il parle « au nom de la nation algérienne » et revendique l’indépendance.

🧩 Des préparatifs discrets, un calendrier choisi

Depuis des mois, des réseaux issus du CRUA s’organisent par zones (wilayas). Les chefs locaux rassemblent armes, munitions et relais. Le choix du 1er novembre n’est pas anodin : jour férié, effectifs réduits, forte portée symbolique. L’objectif est double : démontrer une capacité de coordination et provoquer une réponse du pouvoir colonial, afin de polariser la société autour de la cause nationaliste.

⏰ La nuit des attaques

Les groupes armés frappent dans plusieurs régions : Aurès, Kabylie, Algérois, Oranie, Constantinois. Les cibles sont variées, de la ligne ferroviaire aux dépôts d’énergie. La communication accompagne l’action : tracts et proclamations circulent au petit matin, exposant des revendications claires — souveraineté, restauration d’un État algérien et ouverture de négociations.

🗞️ Premières réactions en Algérie et en métropole

Les autorités françaises dénoncent des « attentats ». Les gouvernements locaux appellent au rétablissement rapide de l’ordre. À Paris, l’événement surprend un système politique déjà instable. Très vite, des renforts sont envoyés et le conflit est défini comme une « opération de maintien de l’ordre », non comme une guerre — une qualification qui pèsera sur le droit et les récits mémoriels.

🎭 FLN vs MNA : une concurrence nationale

Le FLN veut fédérer la lutte et notamment les partisans de Messali Hadj (futur MNA). La compétition porte sur l’implantation locale, la collecte de fonds et la légitimité. Cette rivalité provoque aussi des affrontements internes. Pour comprendre les organisations et leurs méthodes, vois notre chapitre FLN et armée française.

🚨 Répression, état d’urgence et « pacification »

La réponse sécuritaire s’intensifie : arrestations, quadrillage, pouvoirs spéciaux et premiers regroupements de population. Les autorités souhaitent couper les maquis de leurs soutiens. Cette stratégie ouvre une zone grise juridique où se développent pratiques coercitives et atteintes aux droits. Nous reviendrons sur ces enjeux dans la partie « Guerre psychologique, torture et droit ».

🌐 Un écho international immédiat

Très tôt, la question algérienne franchit les frontières : presse étrangère, relais à l’ONU, solidarités dans le monde arabe. Le FLN comprend l’importance de cette scène internationale et installe des représentations extérieures. À l’inverse, les autorités françaises défendent la thèse d’une affaire intérieure, tout en menant une diplomatie active.

🔀 De l’attentat à la guerre

Après la « Toussaint rouge », le conflit s’enkyste. Les attentats et embuscades se multiplient ; l’armée renforce sa présence et se dote d’outils nouveaux. Le temps des réformes graduelles paraît révolu. Pour les origines de cette bascule, reviens aux causes du conflit ; pour l’issue politique, vois les Accords d’Évian.

La « Toussaint rouge » de 1954, série d’attentats coordonnés du FLN qui marque l’entrée officielle dans la guerre d’Algérie. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec les acteurs, organisations et stratégies.

🎭 Acteurs, organisations et stratégies

La guerre d’Algérie oppose des acteurs multiples, aux objectifs parfois contradictoires. Sur le terrain, le FLN/ALN affronte l’armée française, tandis que le MNA conteste l’hégémonie du FLN. En arrière-plan, les gouvernements de la IVe puis de la Ve République cherchent une issue politique, sous le regard de l’ONU et des opinions publiques.

🚩 FLN et ALN : unifier, contrôler, internationaliser

Le FLN vise l’indépendance et l’unification du mouvement national. Son bras armé, l’ALN, est structuré en wilayas (zones) et s’appuie sur la guérilla : harcèlement, embuscades, sabotage. Les réseaux urbains (futurs réseaux ZAA) organisent logistique, liaisons et propagande. Le FLN finance la lutte via l’« impôt révolutionnaire » en Algérie et en métropole. Il cherche très tôt une reconnaissance internationale (création du GPRA en 1958) et un soutien diplomatique à l’ONU. Pour un panorama détaillé, consulte le chapitre dédié FLN et armée française.

🟠 MNA de Messali Hadj : la concurrence nationaliste

Le MNA (Mouvement national algérien), issu du messalisme, refuse la domination du FLN. La rivalité se traduit par des affrontements, notamment au sein de l’émigration en France. Politiquement, le MNA propose une voie concurrente mais perd progressivement la bataille de l’implantation et de la représentation internationale, le FLN s’imposant comme interlocuteur principal.

🪖 Armée française : quadrillage, renseignement et « pacification »

L’armée française passe d’opérations de police à une guerre anti-insurrectionnelle. Elle met en place le quadrillage, renforce le renseignement, et déploie les SAS (sections administratives spécialisées) pour gagner le soutien des populations. Les lignes Morice puis Challe tentent de couper l’ALN de ses bases frontalières (Tunisie, Maroc). À partir de 1959, le plan Challe combine mobilité, héliportage et regroupements de population. Ces méthodes posent toutefois des questions juridiques et morales que nous développerons dans « Guerre psychologique, torture et droit ».

🏛️ Pouvoirs politiques : de l’impasse à la solution de Gaulle

Sous la IVe République, l’instabilité ministérielle complique la décision ; la loi sur les pouvoirs spéciaux (1956) accroît l’outil militaire sans régler la question politique. La crise du 13 mai 1958 amène le retour du général de Gaulle. Progressivement, celui-ci oriente la stratégie vers l’autodétermination, préparant les négociations des Accords d’Évian. Pour le cadre institutionnel, voir notre dossier Ve République.

🧠 Guerre de l’information et des images

Chaque camp investit la presse, la radio et le cinéma. Les attentats et la répression nourrissent des récits concurrents. Les débats en métropole — portés par des intellectuels, des journalistes et des avocats — influencent l’opinion et le droit. Sur la scène mondiale, les résolutions onusiennes et les conférences afro-asiatiques renforcent la cause indépendantiste.

Pour approfondir le rôle des acteurs et des doctrines de contre-insurrection, tu peux aussi consulter une synthèse externe comme celle du Musée de l’Armée, puis revenir ici pour la suite.

Les acteurs majeurs de la guerre d’Algérie et leurs stratégies : FLN, MNA, armée française, pouvoirs publics et scène internationale. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec les terrains de guerre : maquis et villes.

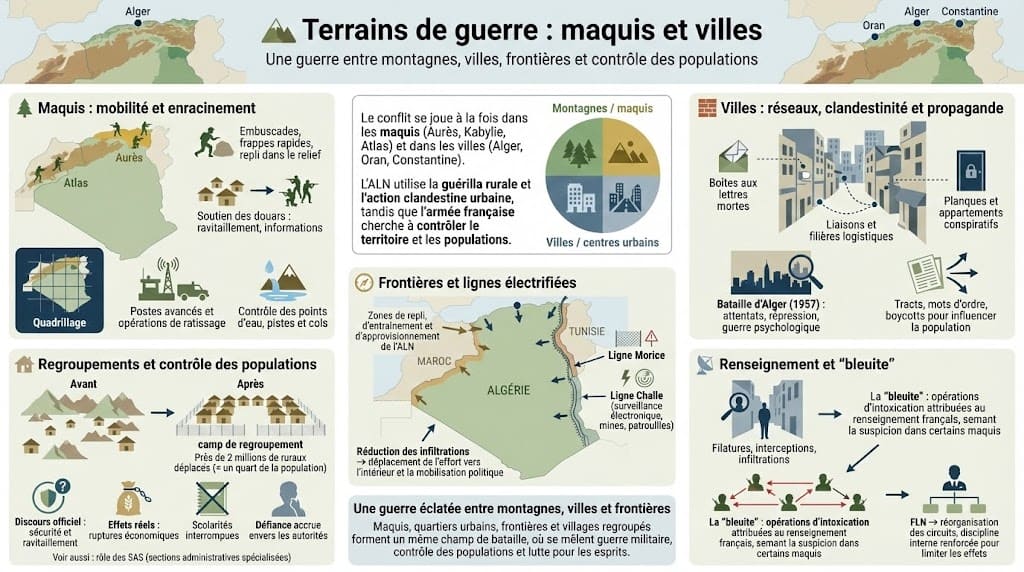

⛰️ Terrains de guerre : maquis et villes

Le conflit se joue à la fois dans les montagnes et dans les centres urbains. Dans les maquis (Aurès, Kabylie, Atlas), l’ALN privilégie l’embuscade et la mobilité. En ville, les réseaux clandestins organisent liaisons, renseignements et financements, avec une attention particulière portée à la population civile.

🌲 Maquis : mobilité et enracinement

Dans les zones montagneuses, les unités de l’ALN connaissent le terrain. Elles se replient vite, frappent par surprise et comptent sur le soutien des douars. En réponse, l’armée française met en place le quadrillage, des postes avancés et des opérations de ratissage. Le contrôle des points d’eau, des pistes et des cols devient décisif.

🧱 Villes : réseaux, clandestinité et propagande

À Alger, Oran ou Constantine, la guerre prend une dimension urbaine. Les filières logistiques, les planques et les boîtes aux lettres mortes structurent l’action. Tracts, mots d’ordre et boycotts cherchent à peser sur les esprits. Cette dimension culmine lors de la Bataille d’Alger, où s’affrontent attentats, répression et guerre psychologique.

🧭 Frontières et lignes électrifiées

Les frontières avec le Maroc et la Tunisie offrent des zones de repli et d’approvisionnement. Pour les couper, la France érige les lignes Morice puis Challe : grillages, mines et surveillance électronique. Ces dispositifs réduisent les infiltrations mais déplacent l’effort de l’ALN vers l’intérieur et la mobilisation politique.

🏚️ Regroupements et contrôle des populations

Pour isoler les maquis, les autorités organisent des camps de regroupement. Près de deux millions de ruraux (environ un quart de la population) sont déplacés. Officiellement, il s’agit d’assurer sécurité et ravitaillement ; concrètement, les effets sociaux sont lourds : ruptures économiques, scolarités interrompues et défiances accrues. Revois aussi le rôle des SAS dans le chapitre FLN et armée française.

📡 Renseignement et « bleuite »

La lutte se déplace vers l’information : filatures, interceptions, infiltrations. La « bleuite » — opérations d’intoxication attribuées au renseignement français — sème la suspicion dans certains maquis. Toutefois, le FLN réorganise ses circuits et renforce la discipline interne pour limiter les effets de ces manœuvres.

Pour replacer ces terrains dans la dynamique politique, consulte la page Accords d’Évian et le volet humain sur les Harkis et exilés. Tu peux enfin prolonger avec la mémoire du conflit.

Les maquis, les villes, les frontières et les regroupements : les principaux terrains de la guerre d’Algérie. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec la Bataille d’Alger (1957).

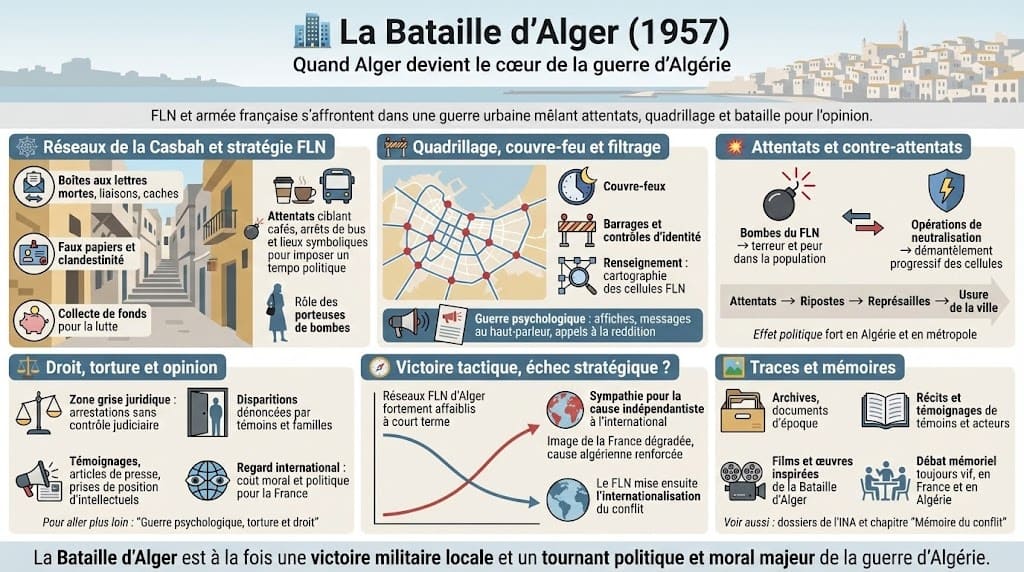

🏙️ La Bataille d’Alger (1957)

Au cœur de la guerre d’Algérie, Alger devient en 1957 le théâtre d’une confrontation totale. Le FLN s’appuie sur des réseaux urbains ancrés dans la Casbah ; l’armée française déploie unités parachutistes, renseignement et contrôle policier. L’objectif est double : pour le FLN, frapper et populariser la cause ; pour l’armée, « démanteler » les cellules et restaurer l’ordre.

🕸️ Réseaux de la Casbah et stratégie FLN

Le FLN organise liaisons, caches, faux papiers et collecte de fonds. Attentats ciblent cafés, arrêts de bus et lieux symboliques afin d’imposer un tempo politique. La clandestinité repose sur des compartiments étanches, des « boîtes aux lettres » et des porteuses de bombes. Pour la doctrine générale, revois FLN et armée française.

🚧 Quadrillage, couvre-feu et filtrage

Face à l’escalade, l’armée reprend la main : couvre-feux, barrages, fouilles, contrôles d’identité. Le renseignement cartographie les réseaux ; les interpellations s’enchaînent. Le quadrillage s’accompagne d’une guerre psychologique : affiches, haut-parleurs, désinformation et appels à la reddition.

💥 Attentats et contre-attentats

La violence est réciproque et cumulative. Les bombes du FLN provoquent terreur et ripostes ; les opérations de neutralisation dispersent les cellules mais touchent aussi des civils. La ville bascule dans une logique de représailles et d’usure. L’effet politique est considérable en Algérie comme en métropole.

⚖️ Droit, torture et opinion

La bataille met à nu la zone grise juridique du conflit : arrestations sans contrôle judiciaire, disparitions dénoncées, torture rapportée par des témoins et des journalistes. Ces pratiques, présentées comme efficaces contre l’insurrection, ont un coût moral et politique majeur, en France et à l’international. Nous développons ces enjeux dans « Guerre psychologique, torture et droit ».

🧭 Victoire tactique, échec stratégique ?

À court terme, les réseaux FLN d’Alger sont sévèrement affaiblis. Cependant, la médiatisation des méthodes employées modifie l’équation politique. L’image de la France est entamée ; la cause indépendantiste gagne en sympathie à l’étranger. Le FLN réinvestit alors d’autres terrains et mise sur l’internationalisation du conflit.

🖼️ Traces et mémoires

La Bataille d’Alger devient un marqueur mémoriel central : récits, témoignages, films et archives nourrissent un débat toujours vif. Pour explorer des documents d’époque, vois les dossiers de l’INA, puis reviens à notre chapitre Mémoire du conflit.

La Bataille d’Alger, affrontement urbain entre réseaux du FLN et armée française au cœur de la capitale en 1957. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec « Guerre psychologique, torture et droit ».

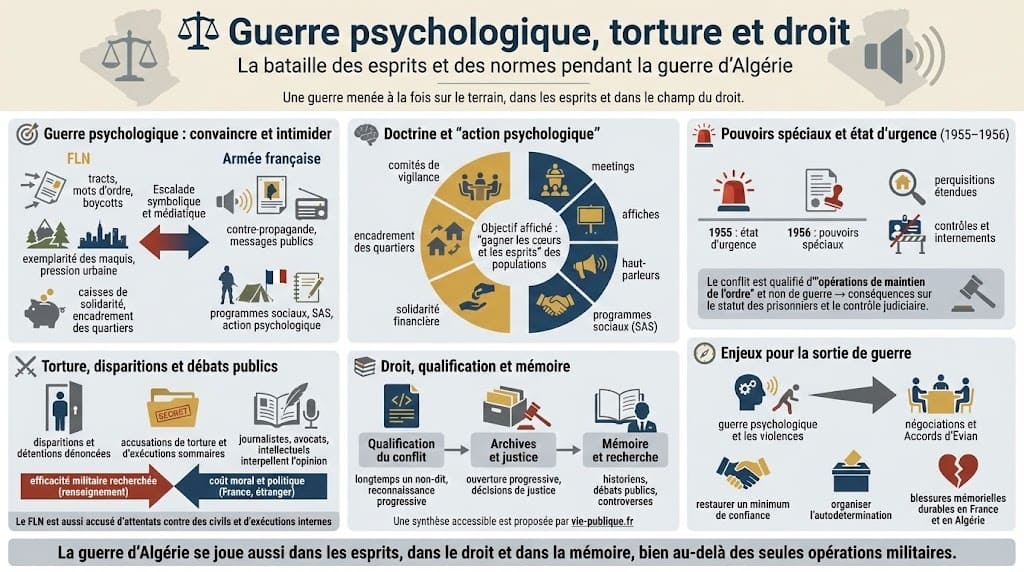

⚖️ Guerre psychologique, torture et droit

La guerre d’Algérie est aussi une bataille des esprits. Tracts, rumeurs, boycotts, grèves et films d’actualité cherchent à influencer les populations. Le FLN mise sur l’exemplarité des maquis et la pression urbaine ; l’armée française combine renseignements, contre-propagande et opérations ciblées, surtout après la Bataille d’Alger.

🧠 Doctrine et « psychologique »

Les autorités développent l’action psychologique : meetings, affiches, haut-parleurs, SAS et programmes sociaux. Le but affiché : « gagner les cœurs et les esprits ». Le FLN réplique par l’encadrement des quartiers, des caisses de solidarité et des comités de vigilance. Cette symétrie nourrit une escalation symbolique et médiatique.

🚨 Pouvoirs spéciaux et état d’urgence

À partir de 1955–1956, l’état d’urgence et les pouvoirs spéciaux élargissent les prérogatives administratives et militaires : perquisitions, contrôles, internements. Officiellement, on parle d’« opérations de maintien de l’ordre » et non de guerre, ce qui a des effets sur le statut des prisonniers et le contrôle judiciaire. Pour le contexte institutionnel, voir notre dossier Ve République.

⚔️ Torture, disparitions et débats publics

Des témoignages d’Algérie et de métropole dénoncent tortures, disparitions et exécutions sommaires. Des journalistes, avocats et intellectuels interpellent l’opinion. Militairement, ces pratiques visent l’efficacité du renseignement ; politiquement, elles entament la légitimité française et renforcent l’internationalisation de la cause algérienne. Le FLN, de son côté, est accusé d’attentats contre des civils et d’exécutions internes.

📚 Droit, qualification et mémoire

La qualification juridique du conflit évoluera après-coup, nourrissant la mémoire du conflit. Les archives et décisions de justice, ouvertes progressivement, alimentent aujourd’hui la recherche historique et les débats publics. Une synthèse accessible est proposée par vie-publique.fr.

🧭 Enjeux pour la sortie de guerre

Ces pratiques ont pesé sur les négociations menant aux Accords d’Évian : restaurer un minimum de confiance, définir des garanties et organiser l’autodétermination. Elles expliquent aussi, en partie, la profondeur des blessures mémorielles en France et en Algérie.

Guerre psychologique, torture et droit : une zone grise juridique et morale au cœur de la guerre d’Algérie. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec « Pacification et camps de regroupement ».

🏚️ Pacification et camps de regroupement

Pour couper l’ALN de ses soutiens, les autorités françaises mettent en œuvre une politique dite de pacification. Elle combine actions militaires, SAS (sections administratives spécialisées) et déplacements forcés de populations dans des camps de regroupement. Officiellement, il s’agit d’assurer sécurité et services ; dans les faits, cette politique transforme profondément les équilibres sociaux et économiques.

🧩 Les SAS : administration de proximité

Créées pour « gagner les cœurs et les esprits », les SAS déploient enseignants, infirmiers et officiers des affaires indigènes. Elles distribuent aides, organisent vaccinations et scolarisation. Cette présence sociale s’accompagne d’un renseignement de terrain et d’une sélection des interlocuteurs. Pour la doctrine d’ensemble, revois FLN et armée française.

🚧 Regroupements : sécurité et contraintes

Les regroupements déplacent des centaines de milliers d’habitants vers des sites contrôlés. Les douars perdent leurs terres et leurs troupeaux, les réseaux familiaux se disloquent, la subsistance devient dépendante des rations. Des écoles et dispensaires existent, mais la précarité et la surveillance permanente alimentent le ressentiment. Les trajectoires d’Harkis et exilés s’inscriront plus tard dans ces circulations contraintes.

🌾 Effets économiques et sociaux

La production agricole chute localement, l’artisanat s’étiole, et les migrations de travail s’intensifient. Les jeunes, souvent déscolarisés, oscillent entre petits emplois, engagement dans les maquis ou départ vers les villes. Cette recomposition accélérée des espaces ruraux accentue les tensions et fragilise l’autorité traditionnelle.

⚖️ Droit et contrôle

Les regroupements s’inscrivent dans l’état d’urgence et les pouvoirs spéciaux (perquisitions, internements, couvre-feux). La frontière entre protection et coercition est floue. Ces dispositifs pèseront sur les négociations des Accords d’Évian et sur la mémoire du conflit.

🧭 Bilan : une efficacité limitée

À court terme, la circulation de l’ALN est entravée. Mais le coût humain et politique est élevé. La pacification gagne parfois des relais, sans emporter l’adhésion durable. Sur la scène internationale, ces pratiques nourrissent les critiques et renforcent l’internationalisation de la question algérienne.

Pacification, SAS et camps de regroupement : couper l’ALN de ses soutiens au prix d’un bouleversement rural massif. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec l’internationalisation du conflit.

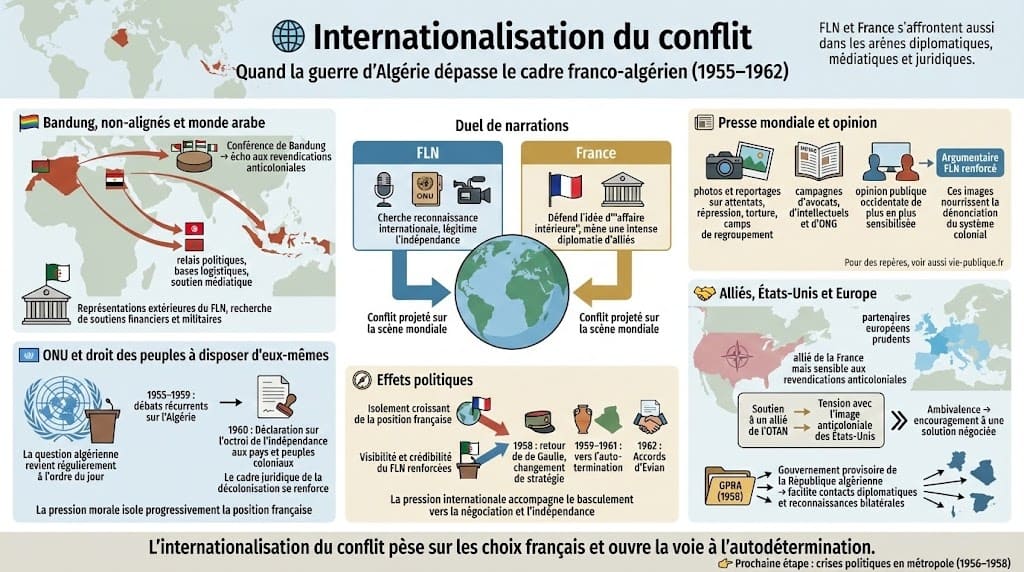

🌐 Internationalisation du conflit

Dès 1955, la guerre d’Algérie dépasse le cadre franco-algérien. Le FLN investit les arènes diplomatiques, médiatiques et juridiques pour légitimer l’objectif d’indépendance ; la France tente, au contraire, d’en maintenir la qualification d’« affaire intérieure » tout en conduisant une intense diplomatie d’alliés.

🏳️🌈 Bandung, non-alignés et monde arabe

La conférence de Bandung (1955) et l’essor des non-alignés offrent un écho aux revendications anticoloniales. L’Égypte, la Tunisie et le Maroc servent de relais politiques, de bases logistiques et de canaux médiatiques. Le FLN installe des représentations extérieures et cherche soutiens financiers et militaires.

🇺🇳 ONU et droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

À l’ONU, la question algérienne est régulièrement débattue. En 1960, la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux renforce le cadrage juridique de la décolonisation. Sans imposer d’issue immédiate, cette pression morale isole progressivement la position française sur la scène internationale.

📰 Presse mondiale et opinion

Reportages, photos et témoignages circulent à l’étranger ; ils exposent attentats, répression, torture et camps de regroupement. Les campagnes d’avocats, d’intellectuels et d’ONG alimentent l’argumentaire du FLN et pèsent sur les gouvernements occidentaux. Pour des repères, voir aussi vie-publique.fr.

🤝 Alliés, États-Unis et Europe

Les partenaires européens restent prudents. Aux États-Unis, la position évolue entre soutien à un allié de l’OTAN et sensibilité croissante aux revendications anticoloniales. Cette ambivalence encourage une solution négociée. La création du GPRA (1958) par le FLN facilite les contacts diplomatiques et certaines reconnaissances bilatérales.

🧭 Effets politiques

L’isolement progressif de la thèse française et la visibilité internationale du FLN contribuent au tournant de 1958–1961 : vers l’autodétermination, puis les Accords d’Évian. Cette dynamique externe se mêle aux crises politiques en France, que nous abordons maintenant.

Comment la guerre d’Algérie devient une question internationale, de Bandung à l’ONU et aux opinions publiques mondiales. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec les crises politiques en métropole (1956–1958).

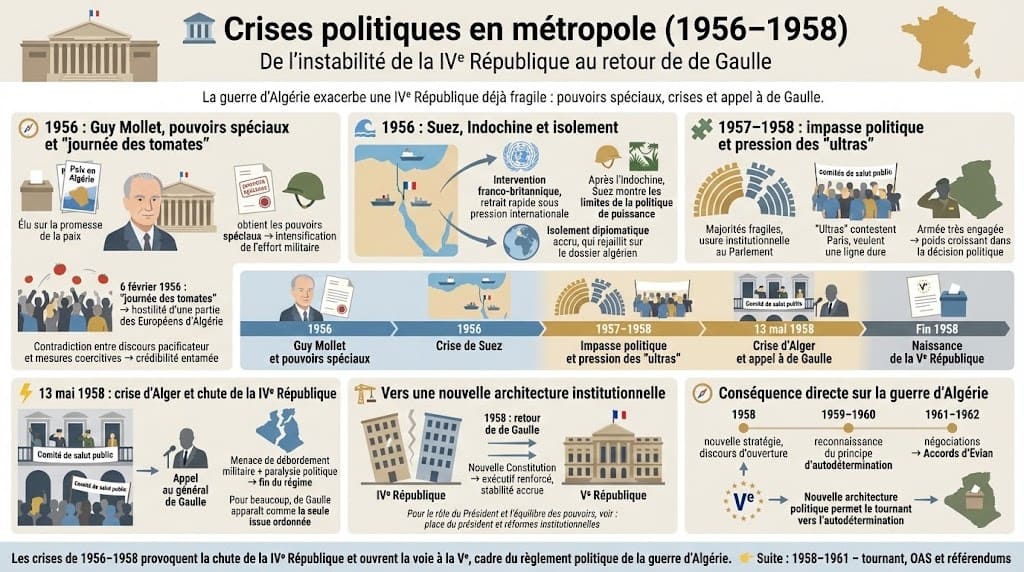

🏛️ Crises politiques en métropole (1956–1958)

En métropole, la IVe République est minée par l’instabilité gouvernementale. Or, la guerre d’Algérie exige des décisions rapides et cohérentes. Entre 1956 et 1958, les alternances, les votes de pouvoirs exceptionnels et les chocs internationaux créent un enchaînement de crises qui mèneront au retour du général de Gaulle et à la fin du régime.

🧭 1956 : Guy Mollet, pouvoirs spéciaux et « journée des tomates »

Élu sur la promesse de la paix, le gouvernement Mollet obtient pourtant les pouvoirs spéciaux pour intensifier l’effort militaire. À Alger, le 6 février 1956, la « journée des tomates » manifeste l’hostilité d’une partie des Européens d’Algérie aux réformes perçues comme trop timides. La contradiction entre discours pacificateur et mesures coercitives entame la crédibilité du pouvoir.

🌊 1956 : Suez, Indochine et isolement

La crise de Suez (octobre–novembre 1956) illustre les limites de la politique de puissance française. Le retrait rapide, sous pression internationale, accroît l’isolement diplomatique et rejaillit sur le dossier algérien. Après l’épreuve indochinoise, la France mesure le coût d’un conflit colonial prolongé.

🧩 1957–1958 : impasse politique et pression des « ultras »

Malgré la Bataille d’Alger, aucune solution politique durable n’émerge. En Algérie, des comités de salut public et des réseaux d’« ultras » européens contestent Paris. L’armée, très engagée, pèse de plus en plus dans la décision. L’usure institutionnelle s’aggrave au Parlement, où les majorités se défont.

⚡ 13 mai 1958 : crise d’Alger et chute de la IVe République

Le 13 mai 1958, à Alger, un Comité de salut public se constitue et appelle le général de Gaulle. La menace de débordement militaire et la paralysie politique accélèrent la chute du régime. À Paris, l’« appel à de Gaulle » est perçu comme la seule issue ordonnée à la crise.

🏗️ Vers une nouvelle architecture institutionnelle

Le retour de de Gaulle ouvre la voie à une réforme d’ampleur : la Ve République naît fin 1958, avec un exécutif renforcé et une meilleure stabilité gouvernementale. Pour le rôle du chef de l’État et l’équilibre des pouvoirs, vois aussi la place du président et les réformes institutionnelles.

🧭 Conséquence directe sur la guerre

La nouvelle architecture permet d’engager un tournant stratégique : reconnaissance du principe d’autodétermination et préparation de négociations. Ce basculement s’opère entre 1958 et 1961, avant d’aboutir aux Accords d’Évian.

Les crises politiques en France entre 1956 et 1958 : de Suez au 13 mai, jusqu’au retour du général de Gaulle. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec 1958–1961 : tournant, OAS et référendums.

🔀 1958–1961 : tournant, OAS et référendums

Avec le retour du général de Gaulle en 1958 et la naissance de la Ve République, la conduite de la guerre d’Algérie change d’échelle. Militairement, le plan Challe (1959–1961) frappe durement l’ALN ; politiquement, de Gaulle ouvre la voie à l’autodétermination. Ce double mouvement précipite une radicalisation d’une partie des Européens d’Algérie.

🗳️ 1959 : discours de l’autodétermination

En septembre 1959, de Gaulle reconnaît publiquement le droit des Algériens à choisir leur destin. Trois options sont évoquées : intégration, association ou indépendance. Ce tournant répond à l’impasse stratégique et à l’isolement international. Il prépare la séquence des référendums à venir.

🧱 1960 : « semaine des barricades » à Alger

En janvier 1960, des activistes européens dressent des barricades contre la politique gaullienne. L’armée rétablit l’ordre, mais la fracture s’élargit entre Paris et une partie des Pieds-noirs. Sur le terrain, le plan Challe poursuit ses opérations héliportées, tandis que l’ALN se réorganise.

🪖 Avril 1961 : putsch des généraux

Quatre généraux (Challe, Jouhaud, Zeller, Salan) tentent un putsch à Alger pour empêcher la négociation. L’échec rapide confirme l’autorité du pouvoir civil et accélère la recherche d’une issue politique. La crise révèle aussi l’usure du conflit au sein même de l’institution militaire.

⚠️ 1961–1962 : naissance de l’OAS

La Organisation de l’armée secrète (OAS) mène une campagne d’attentats contre les partisans de la négociation, en Algérie et en métropole. Cette violence s’ajoute aux attentats du FLN et aux affrontements de rue, plongeant la fin de guerre dans une spirale d’hyper-violence. Pour les effets sur les civils, vois « Exodes ».

📊 Référendums : légitimer la sortie de guerre

Le 8 janvier 1961, un référendum en France approuve massivement l’autodétermination. Après les négociations d’Évian, un nouveau référendum (avril 1962) entérine les accords, ouvrant la voie au cessez-le-feu et à la consultation en Algérie (juillet 1962) sur l’indépendance.

Entre plan Challe, autodétermination, OAS et référendums, la fin de la guerre d’Algérie entre dans une phase décisive. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec les Accords d’Évian (1962).

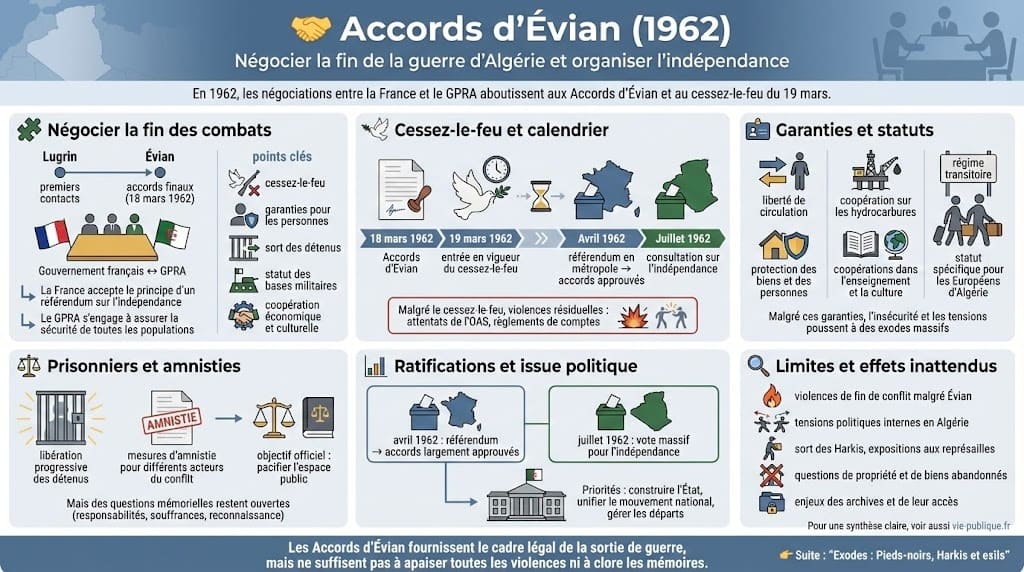

🤝 Accords d’Évian (1962)

Après des années d’impasse, les négociations s’ouvrent entre le Gouvernement français et le GPRA (organe politique du FLN). Elles aboutissent aux Accords d’Évian (18 mars 1962), pierre angulaire de la sortie de la guerre d’Algérie. Le cessez-le-feu entre en vigueur le 19 mars, tandis qu’un processus d’autodétermination est organisé.

🧩 Négocier la fin des combats

Plusieurs rounds ont lieu (Lugrin, Évian). Les points clés : cessez-le-feu, garanties pour les personnes, sort des détenus, statut des bases militaires, coopération économique et culturelle. La France reconnaît le droit à l’indépendance via un référendum. Le GPRA s’engage à assurer la sécurité de toutes les populations après l’arrêt des combats.

🕊️ Cessez-le-feu et calendrier

Le cessez-le-feu est fixé au 19 mars 1962. Il doit être suivi d’une période transitoire, puis d’une consultation populaire en Algérie. En métropole, un référendum (avril 1962) approuve les accords. Sur le terrain, toutefois, des violences résiduelles se poursuivent (attentats de l’OAS, règlements de comptes).

🛂 Garanties et statuts

Les textes prévoient la liberté de circulation, la protection des biens et des personnes, ainsi que des coopérations (hydrocarbures, enseignement, culture). Un régime transitoire encadre la présence des Européens d’Algérie. Malgré ces garanties, l’insécurité conduit à des exodes massifs.

⚖️ Prisonniers et amnisties

La libération progressive des détenus et diverses mesures d’amnistie accompagnent la fin de guerre. Ces dispositifs visent à pacifier l’espace public mais laissent ouvertes des questions mémorielles, traitées ensuite dans « Mémoires et controverses ».

📊 Ratifications et issue politique

Les Français approuvent les accords par référendum (avril 1962). En Algérie, le vote de juillet 1962 confirme l’indépendance. Les chantiers prioritaires deviennent alors la formation d’un État, l’unification du mouvement national et la gestion des départs.

🔎 Limites et effets inattendus

Si Évian règle le cadre légal de la sortie de guerre, il ne résout pas tout : violences de fin de conflit, tensions politiques internes en Algérie, sort des Harkis, questions de propriété et d’archives. Pour un repère synthétique, vois aussi vie-publique.fr.

Les Accords d’Évian de mars 1962, cadre de la sortie négociée de la guerre d’Algérie et de l’autodétermination. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec « Exodes : Pieds-noirs, Harkis et exils ».

🚢 Exodes : Pieds-noirs, Harkis et exils

L’indépendance de 1962 provoque de grands déplacements de population. Les Pieds-noirs quittent massivement l’Algérie ; des dizaines de milliers de Harkis et leurs familles tentent de rejoindre la métropole, souvent dans des conditions tragiques. Ces exodes marquent durablement la société française et nourrissent la mémoire du conflit.

⚓ Le départ des Pieds-noirs

Entre 1962 et 1965, environ 800 000 Européens d’Algérie s’installent en France. Beaucoup partent précipitamment, laissant derrière eux maisons et commerces. Accueillis dans l’urgence, ils connaissent des difficultés d’intégration sociale et professionnelle. Dans les régions d’arrivée (Sud, littoral méditerranéen), ils modifient le tissu économique et culturel.

🛡️ Le drame des Harkis

Engagés aux côtés de l’armée française, les Harkis se retrouvent menacés après le cessez-le-feu. Si certains sont accueillis en France, d’autres sont abandonnés et victimes de représailles en Algérie. En métropole, beaucoup vivent dans des camps de transit ou hameaux forestiers, marginalisés socialement. Pour un regard approfondi, consulte l’article satellite Harkis et exilés.

🌍 Exils et circulations

L’indépendance déclenche aussi des flux vers d’autres destinations : Espagne, Canada, Israël ou Amérique latine. Ces trajectoires internationales témoignent de la diversité des profils et des réseaux issus de l’Algérie coloniale. Les circulations renforcent l’importance des diasporas dans les débats identitaires et mémoriels.

⚖️ Droits, reconnaissance et mémoires

Les gouvernements successifs instaurent des statuts particuliers (indemnisation, lois mémorielles, reconnaissance). Ces mesures, souvent jugées tardives ou partielles, alimentent un débat récurrent en France. Elles participent aux enjeux de justice et de mémoire encore vifs aujourd’hui.

🧭 Impact sur la société française

L’arrivée massive de populations en quelques années modifie le paysage démographique. Les Pieds-noirs contribuent à la relance économique dans certaines régions ; les familles harkies subissent une marginalisation durable. Ces expériences contrastées façonnent le rapport de la France à son histoire coloniale.

Exodes de 1962 : départs des Pieds-noirs, drame des Harkis et recompositions liées aux exils algériens. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec l’indépendance de l’Algérie (1962).

🇩🇿 Indépendance de l’Algérie (1962)

Le processus engagé par les Accords d’Évian s’achève durant l’été 1962. Après le cessez-le-feu du 19 mars, la consultation d’autodétermination en Algérie (1er juillet 1962) valide massivement l’indépendance. La France reconnaît officiellement la souveraineté algérienne le 3 juillet. La fête nationale algérienne retient la date du 5 juillet, symbole inversé du débarquement de 1830.

🗳️ De l’autodétermination à l’État souverain

Le vote populaire ouvre la phase de transfert d’autorité. L’administration coloniale se retire ; le GPRA et les instances issues du FLN organisent la prise en main des ministères, des forces de sécurité et des services publics. Les dispositifs de protection prévus à Évian restent théoriques dans un contexte de violences de fin de conflit et d’exodes massifs.

🏛️ Pouvoirs et luttes internes

Au sein du camp indépendantiste, des tensions opposent dirigeants politiques et responsables militaires. L’équilibre entre GPRA et ALN se redéfinit rapidement ; la construction d’institutions stables devient l’urgence. Une Constitution instaure un exécutif fort et un système dominé par le FLN, parti unique durant les premières années.

⚙️ Reconstruire, nationaliser, former

Le jeune État fait face à trois défis : combler le vide administratif, relancer l’économie et unifier le territoire. Des politiques d’autogestion agricole et industrielle voient le jour ; l’école se développe avec une ambition de généralisation et d’arabisation. Les hydrocarbures deviennent un pilier financier, tandis que la politique étrangère s’affirme dans le mouvement des non-alignés.

🤝 Relations franco-algériennes

Encadrées à l’origine par Évian, elles mêlent coopérations (énergie, formation, culture) et contentieux (biens, archives, mémoires). Les circulations humaines restent importantes, entre retours, familles harkies, étudiants et travailleurs.

🕯️ Dates, symboles et mémoires

Les commémorations mobilisent plusieurs jalons : 8 mai 1945, 1er novembre 1954, 19 mars, 5 juillet 1962. Elles nourrissent un roman national algérien et traversent le débat français. Pour le traitement public de ces héritages, vois le chapitre « Mémoires et controverses ».

1962, de l’autodétermination à l’État algérien souverain et à de nouvelles relations franco-algériennes. 📸 Source : reviserhistoire.fr

Pour un éclairage de synthèse sur l’aboutissement politique, reviens à Accords d’Évian et complète avec les acteurs du conflit. 👉 Poursuivons avec le bilan et les conséquences.

📊 Bilan et conséquences

La guerre d’Algérie laisse un bilan humain, politique et social profond, de part et d’autre de la Méditerranée. Au-delà des chiffres, ce sont des trajectoires de vies, des déplacements massifs et des institutions transformées qui marquent durablement l’Algérie et la France.

🧍♀️🧍 Bilan humain

Le conflit a causé des centaines de milliers de morts (majoritairement algériens), des blessés et des disparus, avec une forte part de civils. Attentats, répression, combats de maquis, regroupements et violences de fin de guerre s’additionnent. Les traumatismes psychiques sont durables, chez combattants comme chez civils.

🏛️ Bilan politique (Algérie)

L’indépendance fonde un État souverain, dominé par le FLN au départ. La priorité va à la consolidation des institutions, à l’unification du territoire et à la recomposition des élites. La guerre nourrit un roman national et une mémoire héroïque, centrales dans la légitimité politique.

🇫🇷 Bilan politique (France)

En métropole, le conflit précipite la crise de la IVe République et la naissance de la Ve République. L’exécutif est renforcé, la doctrine coloniale réévaluée, et le rapport aux guerres irrégulières reconsidéré. Le débat public sur le droit, la torture et l’État de droit marquera durablement la vie intellectuelle.

💼 Économie et territoires

En Algérie, le départ massif des Pieds-noirs et cadres techniques, la réorganisation des terres et des entreprises, puis la mise en valeur des hydrocarbures reconfigurent l’économie. En France, l’arrivée des rapatriés stimule certains secteurs (bâtiment, commerce) dans le Sud et sur le littoral, tout en posant des défis d’intégration.

👥 Sociétés et mémoires

Des familles algériennes et françaises portent des deuils, des exils et des silences. Les Harkis connaissent une marginalisation durable ; les anciens appelés débattent du sens de leur engagement. Ces héritages alimentent les controverses mémorielles jusqu’à aujourd’hui.

🌐 Répercussions internationales

Le conflit accélère la décolonisation, influe sur les doctrines de contre-insurrection et pèse sur la position française à l’ONU. Il reconfigure aussi les relations euro-méditerranéennes et les circulations humaines entre les deux rives.

🧭 En synthèse

La sortie négociée des Accords d’Évian met fin à la guerre mais ouvre une longue séquence de reconstructions, de déplacements et de débats publics. Comprendre ce bilan aide à lire les tensions mémorielles et les politiques des décennies suivantes.

Bilan humain, politique, économique et mémoriel : les principales conséquences durables de la guerre d’Algérie. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec « Mémoires et controverses ».

🕯️ Mémoires et controverses

La guerre d’Algérie pèse encore sur les récits nationaux. En France comme en Algérie, la mémoire s’est construite par étapes : reconnaissance juridique tardive, commémorations concurrentes, débats publics et gestes symboliques. Comprendre ces mémoires aide à lire l’actualité et les usages du passé.

📜 Reconnaissance juridique et mots pour le dire

Longtemps, l’expression officielle fut « opérations de maintien de l’ordre ». La reconnaissance progressive de la guerre puis l’inscription de journées de mémoire marquent un tournant. Ces choix terminologiques influencent les droits, les indemnisations et l’enseignement. Pour un panorama, vois notre article satellite « Mémoire du conflit ».

📅 Dates et commémorations

Plusieurs jalons coexistent : 19 mars (cessez-le-feu), 5 juillet (indépendance, drame d’Oran), 17 octobre 1961 (répression à Paris), 8 février 1962 (Charonne). Chaque date porte des significations politiques et sociales. Les associations, collectivités et États en débattent encore.

🏛️ Lieux, archives et historiographie

Musées, mémoriaux et nécropoles structurent l’espace du souvenir. L’ouverture d’archives a relancé les recherches et les controverses. Des historiens croisent sources françaises et algériennes pour nuancer les chiffres, les responsabilités et les pratiques (torture, regroupements, OAS).

🗣️ Débats publics et gestes symboliques

Déclarations, rapports et visites officielles rythment des cycles d’apaisement et de tensions. Les attentes diffèrent : reconnaissance, excuses, réparations, ou devoir de réconciliation. Les politiques mémorielles tentent un équilibre entre justice, histoire et cohésion civique.

🏫 École, culture et transmissions

Manuels, romans, films et témoignages jouent un rôle clé. Les expériences des Pieds-noirs et des Harkis s’invitent en classe et dans l’espace public. Les programmes promeuvent une approche contextualisée, appuyée sur des sources et des controverses éclairées.

🧭 Pour réviser efficacement

Repère les acteurs (FLN, ALN, armée, OAS), les moments (1954, 1957, 1958–1962, Évian), les questions juridiques (qualification de guerre, torture) et les dates mémorielles. Croise les points de vue, cite tes sources et utilise nos synthèses dédiées, dont Accords d’Évian et FLN et armée française.

Mémoires et controverses de la guerre d’Algérie, entre dates, lieux, débats publics et enjeux de transmission. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Place au récapitulatif dans « 🧠 À retenir ».

🧠 À retenir

- Colonisation et inégalités : intégration en départements, Code de l’indigénat, dissymétries politiques et foncières → voir contexte et causes du conflit.

- Rupture de 1945 : Sétif, Guelma, Kherrata marquent une fracture durable entre promesses d’égalité et répression.

- 1ᵉʳ novembre 1954 : la « Toussaint rouge » ouvre la guerre ; le FLN revendique l’indépendance face au MNA.

- Acteurs : FLN/ALN (guérilla, réseaux) vs armée française (quadrillage, renseignement, SAS).

- Terrains : maquis (Aurès, Kabylie) et villes (Alger, Oran) ; lignes Morice et Challe aux frontières → voir terrains.

- 1957 — Bataille d’Alger : démantèlement de réseaux, mais coût politique élevé → Bataille d’Alger.

- Zone grise du droit : état d’urgence, pouvoirs spéciaux, torture et disparitions alimentent les controverses.

- Pacification : SAS et camps de regroupement ; efficacité tactique mais coût humain et social.

- Internationalisation : Bandung, ONU, presse mondiale isolent progressivement la position française → voir.

- Crises 1956–1958 : instabilité de la IVᵉ, 13 mai 1958, retour de de Gaulle et Ve République.

- Tournant 1959–1961 : autodétermination, putsch des généraux, OAS → séquence décisive.

- Évian (18 mars 1962) : cessez-le-feu, garanties, référendums → Accords d’Évian.

- Exodes : départ massif des Pieds-noirs, drame des Harkis ; recompositions sociales en France et en Algérie → voir.

- Indépendance (juillet 1962) : construction de l’État algérien, relations franco-algériennes, hydrocarbures, non-alignés → voir.

- Mémoires : dates et récits concurrents (19 mars, 5 juillet, 17 octobre, 8 février) → mémoires et controverses et l’article satellite Mémoire du conflit.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur la guerre d’Algérie (1954–1962)

Pourquoi parle-t-on aujourd’hui de « guerre » et non plus d’« opérations de maintien de l’ordre » ?

Parce que l’ampleur des combats, l’organisation des forces et la durée (1954–1962) relèvent d’un conflit armé. La reconnaissance progressive du terme « guerre » a des effets juridiques et mémoriels, abordés dans Mémoires et controverses et détaillés dans l’article satellite Mémoire du conflit.

Quels sont les acteurs principaux du côté algérien et leurs différences ?

Le FLN et son bras armé ALN conduisent la lutte pour l’indépendance, face au MNA de Messali Hadj, concurrent nationaliste marginalisé au fil du conflit. Le FLN unifie le mouvement, finance la lutte et s’internationalise via le GPRA (1958). Voir Acteurs, organisations et stratégies et l’article FLN et armée française.

Qu’ont réellement prévu les Accords d’Évian en 1962 ?

Ils instaurent le cessez-le-feu, organisent l’autodétermination et fixent des garanties (personnes, biens, circulations), ainsi que des coopérations transitoires. Leur application est compliquée par les violences de fin de guerre. Voir Accords d’Évian et l’article dédié.

Qui sont les Harkis et pourquoi parle-t-on d’un « drame » après 1962 ?

Les Harkis sont des Algériens engagés aux côtés de l’armée française. Après le cessez-le-feu, beaucoup sont menacés ; certains rejoignent la métropole dans des conditions précaires, d’autres subissent des représailles. Les politiques de reconnaissance sont tardives et débattues. Voir Exodes et Harkis et exilés.

Pourquoi la dimension internationale a-t-elle pesé si lourd ?

Bandung, les non-alignés, l’ONU et la presse mondiale légitiment l’argument anticolonial et isolent la position française, accélérant la recherche d’une issue politique. Voir Internationalisation du conflit et le tournant 1958–1961.