🎯 Pourquoi la mémoire du conflit algérien compte ?

La mémoire de la guerre d’Algérie est multiple, parfois conflictuelle, et toujours vivante. Elle mêle souvenirs intimes, récits familiaux, décisions politiques et débats publics. En France comme en Algérie, elle interroge la justice, la reconnaissance et la transmission aux jeunes générations. Pour mieux comprendre ces enjeux, il est utile de rappeler les causes du conflit et le cadre fixé par les Accords d’Évian (1962), qui n’ont pas mis fin aux mémoires blessées.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 🧭 Contexte des mémoires (1962–aujourd’hui)

- 🇫🇷 En France : amnisties, lois et reconnaissances

- 🇩🇿 En Algérie : récit national, dates et symboles

- 🧩 Harkis, pieds-noirs et appelés : mémoires plurielles

- 🎬 École, films, monuments et commémorations

- ⚖️ Débats contemporains : histoire vs mémoire

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

👉 Poursuivons avec le contexte général des mémoires depuis 1962.

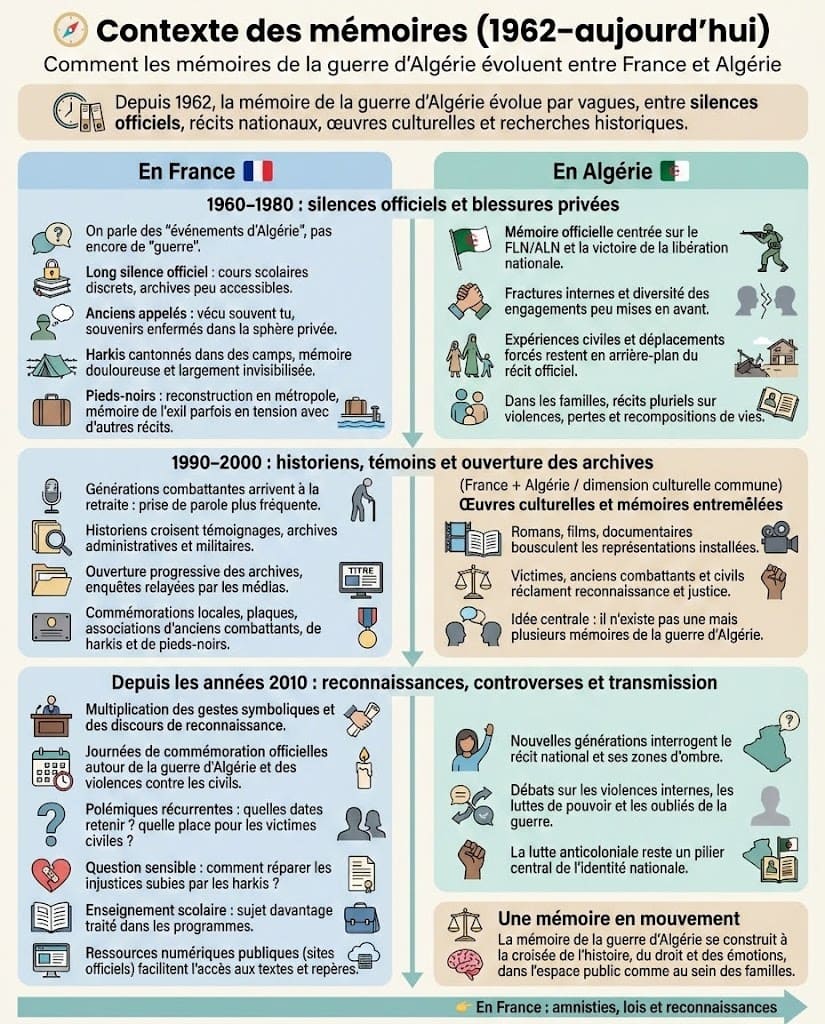

🧭 Contexte des mémoires (1962–aujourd’hui)

Depuis 1962, la mémoire de la guerre d’Algérie évolue par vagues. Elle se nourrit d’expériences vécues, de choix politiques, d’œuvres culturelles et d’enquêtes historiques. D’un côté, l’Algérie indépendante construit un récit fondateur autour de la guerre de libération. De l’autre, la France passe d’un long silence à des reconnaissances plus explicites, en lien avec les causes du conflit et la fin actée par les Accords d’Évian.

1960–1980 : silences officiels et blessures privées

En France, on parle longtemps des « événements d’Algérie ». Les cours restent discrets, les archives sont peu accessibles et beaucoup d’anciens appelés taisent leur vécu. De nombreux harkis, cantonnés dans des camps, portent une mémoire douloureuse, souvent invisibilisée. Parallèlement, les pieds-noirs recomposent leurs vies en métropole, avec une mémoire de l’exil parfois en tension avec d’autres récits.

En Algérie, la mémoire officielle exalte le FLN/ALN et la victoire nationale. Les fractures internes, la diversité des engagements et les expériences civiles restent moins visibles. Pourtant, les familles transmettent des récits pluriels, notamment sur les violences et les déplacements forcés.

1990–2000 : historiens, témoins et ouverture des archives

Avec l’arrivée à l’âge de la retraite des générations combattantes, la prise de parole s’intensifie. Les historiens croisent témoignages, sources administratives et archives militaires, éclairant le rôle de l’armée française et du FLN. Progressivement, l’accès aux archives s’élargit et les médias relaient des enquêtes marquantes. Des commémorations locales apparaissent, les municipalités posent des plaques, et des associations de mémoire se structurent.

Dans le même temps, des œuvres littéraires et cinématographiques bousculent les représentations. Elles montrent des mémoires entremêlées, où victimes, anciens combattants et civils cherchent reconnaissance et justice. Cette période installe l’idée qu’il n’existe pas une mais plusieurs mémoires de la guerre d’Algérie.

Depuis les années 2010 : reconnaissances, controverses et transmission

Les pouvoirs publics français multiplient les gestes symboliques, les discours de reconnaissance et les journées de commémoration. Cependant, les controverses demeurent : quelles dates retenir ? quelle place donner aux violences contre les civils ? comment réparer les injustices subies par les harkis ?

Par ailleurs, l’enseignement scolaire traite davantage le sujet, et des ressources numériques publiques (par exemple vie-publique.fr ou Legifrance) facilitent l’accès aux textes et repères. En Algérie, de nouvelles générations interrogent le récit national et ses zones d’ombre, tout en réaffirmant la centralité de la lutte anticoloniale.

En somme, la mémoire de la guerre d’Algérie est un processus en mouvement. Elle s’écrit dans l’espace public, mais aussi dans les familles, à la croisée de l’histoire, du droit et des émotions. Poursuivons avec les politiques de mémoire en France.

Panorama des mémoires de la guerre d’Algérie, des silences des années 1960 aux reconnaissances et débats contemporains. 📸 Source : reviserhistoire.fr

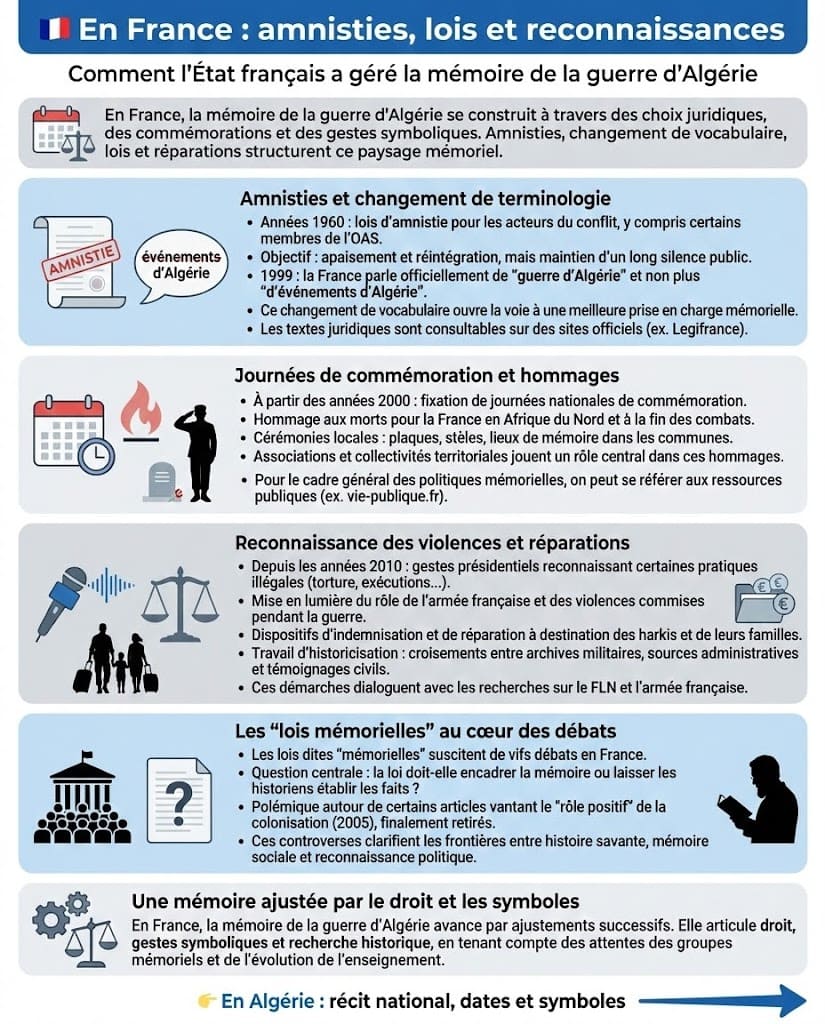

🇫🇷 En France : amnisties, lois et reconnaissances

En France, la mémoire de la guerre d’Algérie s’est structurée autour de choix juridiques et de gestes symboliques. D’abord, l’État a privilégié l’apaisement par des amnisties. Ensuite, il a fait évoluer les mots, les dates et les hommages publics. Enfin, il a reconnu des torts et engagé des réparations ciblées, notamment pour les harkis.

Amnisties et changement de terminologie

Dès les années 1960, plusieurs lois d’amnistie favorisent la réintégration des acteurs du conflit, y compris certains membres de l’OAS. Cependant, ces textes entretiennent un long silence public. En octobre 1999, une étape décisive intervient lorsque la France remplace officiellement l’expression « événements d’Algérie » par « guerre d’Algérie ». Ce changement lexical ouvre la voie à une meilleure prise en charge mémorielle, en cohérence avec les Accords d’Évian et avec l’indépendance de l’Algérie. Pour les textes, on peut consulter Legifrance.

Journées de commémoration et hommages

À partir des années 2000, l’État fixe des repères. Des journées nationales honorent les morts pour la France en Afrique du Nord et, plus spécifiquement, la fin des combats. Par ailleurs, des cérémonies locales se multiplient. Les collectivités inaugurent des stèles, des plaques et des lieux de mémoire. Pour comprendre le cadre des politiques mémorielles, voir aussi vie-publique.fr.

Reconnaissance des violences et réparations

Depuis les années 2010, des gestes présidentiels reconnaissent des pratiques illégales, notamment la torture et certaines exécutions. De plus, des dispositifs d’indemnisation et de réparation sont mis en place pour les harkis. Ces annonces s’accompagnent d’un travail d’historicisation des violences, qui croise sources militaires et témoignages civils, en écho aux enjeux traités dans FLN et armée française.

Les « lois mémorielles » au cœur des débats

Les interventions législatives sur l’histoire suscitent des controverses. Faut-il encadrer la mémoire par la loi ou laisser les historiens établir les faits ? Certains articles controversés (comme celui sur le « rôle positif » de la colonisation en 2005) ont été retirés face aux critiques académiques. Toutefois, ces débats ont permis de clarifier les frontières entre histoire savante, mémoire sociale et reconnaissance politique.

En définitive, la mémoire de la guerre d’Algérie en France avance par ajustements successifs. Elle articule droit, symboles et recherche historique, tout en demeurant sensible aux attentes des groupes mémoriels et aux progrès de l’enseignement. Poursuivons avec les dynamiques mémorielles en Algérie.

Les grandes étapes des politiques mémorielles françaises : amnisties, commémorations nationales et reconnaissances officielles de la guerre d’Algérie. 📸 Source : reviserhistoire.fr

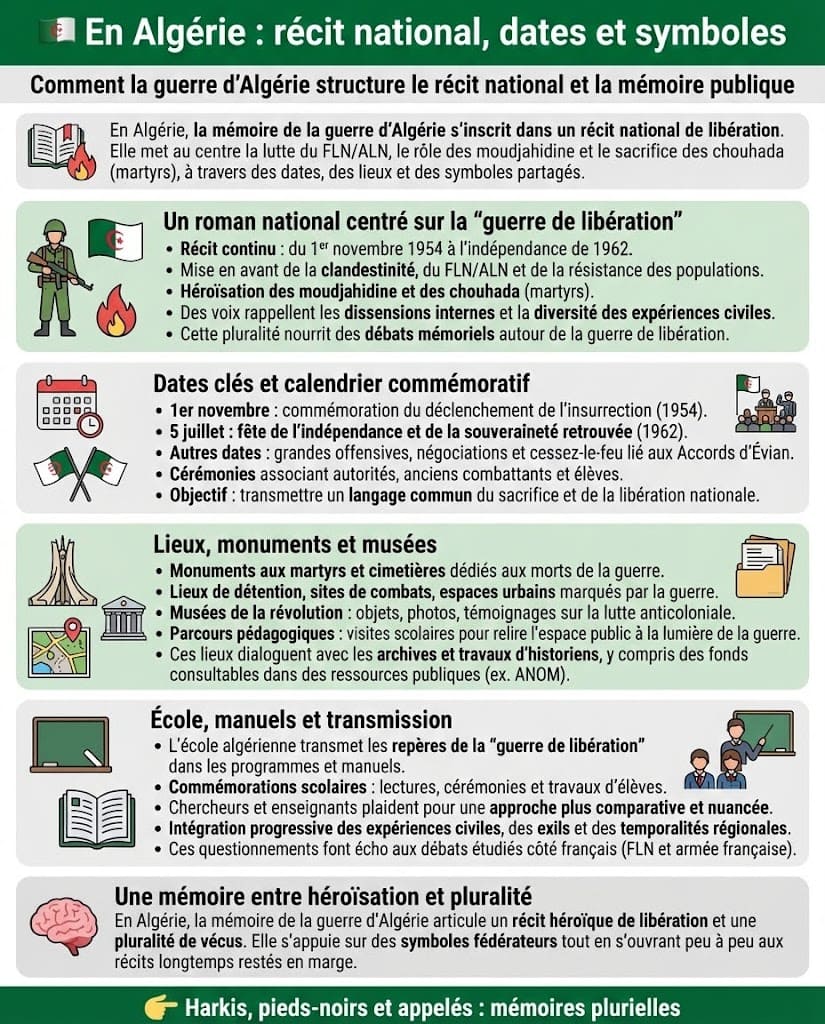

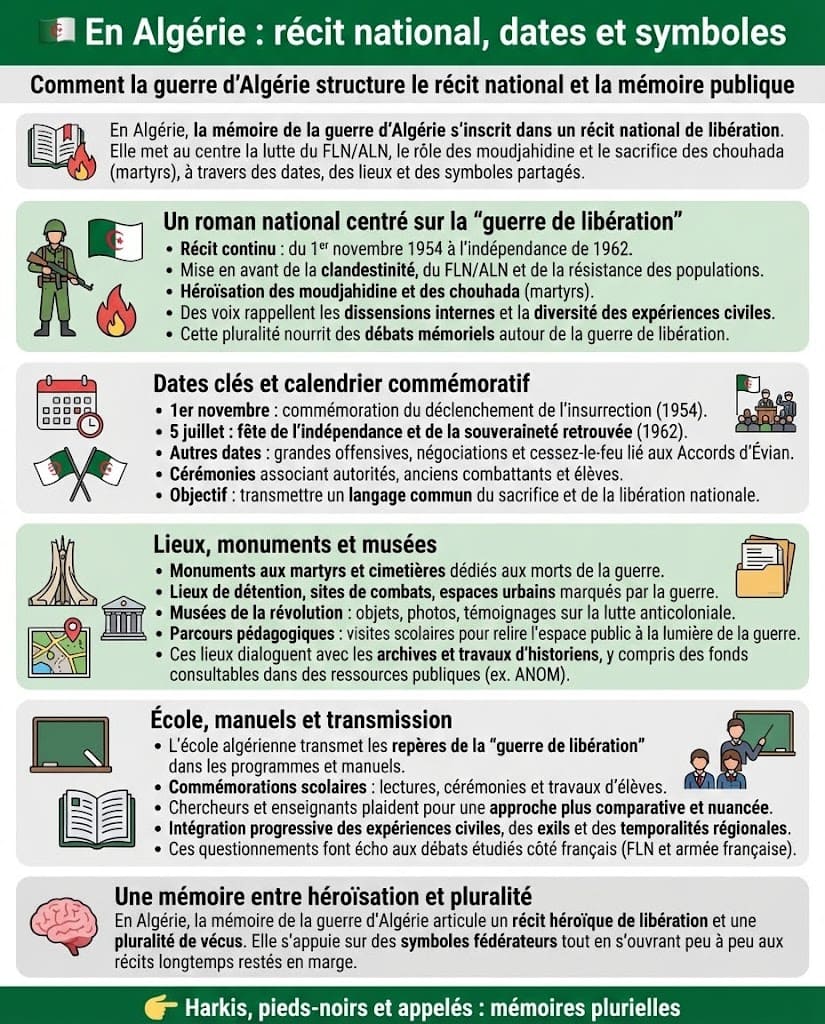

🇩🇿 En Algérie : récit national, dates et symboles

En Algérie, la mémoire de la guerre d’Algérie s’inscrit dans un récit national de libération. Elle met au centre la lutte du FLN/ALN, la figure des moudjahidine et le sacrifice des chouhada (martyrs). Ce récit, structurant pour l’identité nationale, s’appuie sur des dates, des lieux et des symboles partagés, en écho aux étapes vues avec les causes du conflit et les Accords d’Évian.

Un roman national centré sur la « guerre de libération »

Le récit privilégie la continuité entre le déclenchement du 1er novembre 1954 et l’indépendance de 1962. Il valorise la clandestinité, l’organisation du FLN et la résistance des populations. Cependant, des voix rappellent la diversité des trajectoires locales, les dissensions internes et la complexité des expériences civiles. Cette pluralité enrichit l’histoire tout en nourrissant des débats mémoriels.

Dates clés et calendrier commémoratif

Plusieurs dates structurent la mémoire publique. Le 1er novembre commémore le déclenchement de l’insurrection. Le 5 juillet marque l’indépendance. D’autres repères rappellent les grandes offensives, les négociations et le cessez-le-feu lié aux Accords d’Évian. Les cérémonies associent autorités, anciens combattants et élèves, afin de transmettre un langage commun du sacrifice et de la souveraineté retrouvée.

Lieux, monuments et musées

La mémoire s’incarne dans des monuments aux martyrs, des cimetières, des lieux de détention et des musées dédiés à la lutte. Des parcours pédagogiques invitent à relire des espaces urbains marqués par la guerre. Ces lieux dialoguent avec les archives et travaux d’historiens, y compris ceux consultables via des ressources publiques françaises comme les fonds de l’ANOM.

École, manuels et transmission

L’école algérienne transmet les repères de la « guerre de libération » à travers programmes, manuels et commémorations. Toutefois, des chercheurs et des enseignants plaident pour une approche plus comparative, intégrant expériences civiles, exils et temporalités régionales. Ce mouvement rejoint les questionnements étudiés côté français dans FLN et armée française.

Au total, la mémoire de la guerre d’Algérie en Algérie articule héroïsation et pluralité des vécus. Elle s’appuie sur des symboles fédérateurs, tout en s’ouvrant progressivement aux récits moins audibles. Poursuivons avec les mémoires plurielles des harkis, des pieds-noirs et des appelés.

Récit national, dates commémoratives et lieux symboliques qui structurent la mémoire algérienne de la guerre de libération. 📸 Source : reviserhistoire.fr

🧩 Harkis, pieds-noirs et appelés : mémoires plurielles

La mémoire de la guerre d’Algérie est portée par des groupes aux trajectoires différentes. Leurs récits se croisent, parfois se heurtent, mais tous demandent écoute et reconnaissance. Comprendre ces mémoires plurielles aide à dépasser les oppositions figées et à construire un langage commun.

🟠 Harkis : loyauté, abandon et quête de justice

Engagés aux côtés de l’armée française, beaucoup de harkis et leurs familles subissent, après 1962, des représailles, l’exil forcé et des conditions d’accueil précaires en France. Camps, hameaux de forestage et discriminations laissent des traces durables. Les enfants de harkis portent une mémoire de l’injustice et réclament réparation, reconnaissance et accès aux archives pour établir les faits.

🟦 Pieds-noirs : l’exil, la perte et la transmission

Les rapatriés d’Algérie gardent le souvenir d’un départ précipité, d’une maison laissée derrière eux et d’un nouvel enracinement parfois difficile. Cette mémoire oscille entre nostalgie et traumatisme. Elle se transmet au sein des familles, dans des associations et lors de commémorations locales, avec une forte attention aux lieux, aux objets et aux récits de la vie quotidienne d’avant 1962.

🟩 Appelés et engagés : le « silence » et la parole tardive

Pour de nombreux anciens appelés, la guerre reste longtemps indicible. La parole s’ouvre avec l’âge, par les associations, les témoignages enregistrés, l’écriture et la participation à des projets pédagogiques. Cette mémoire interroge le vécu du service militaire, l’obéissance, la peur, et les dilemmes moraux face à la violence et à la complexité du terrain.

🟣 Croisements, tensions et dialogues possibles

Ces mémoires s’entrecroisent dans l’espace public : cérémonies, débats, livres, films. Tensions et malentendus existent, mais des initiatives locales favorisent l’écoute réciproque. La rencontre des récits — harkis, pieds-noirs, appelés, civils et historiens — permet de sortir des face-à-face et d’articuler reconnaissance, savoirs établis et perspectives partagées.

Passons maintenant aux vecteurs de diffusion de ces mémoires : l’école, les œuvres culturelles et les monuments.

Trois mémoires majeures de la guerre d’Algérie – harkis, pieds-noirs et appelés – entre souffrances, exil et quête de justice. 📸 Source : reviserhistoire.fr

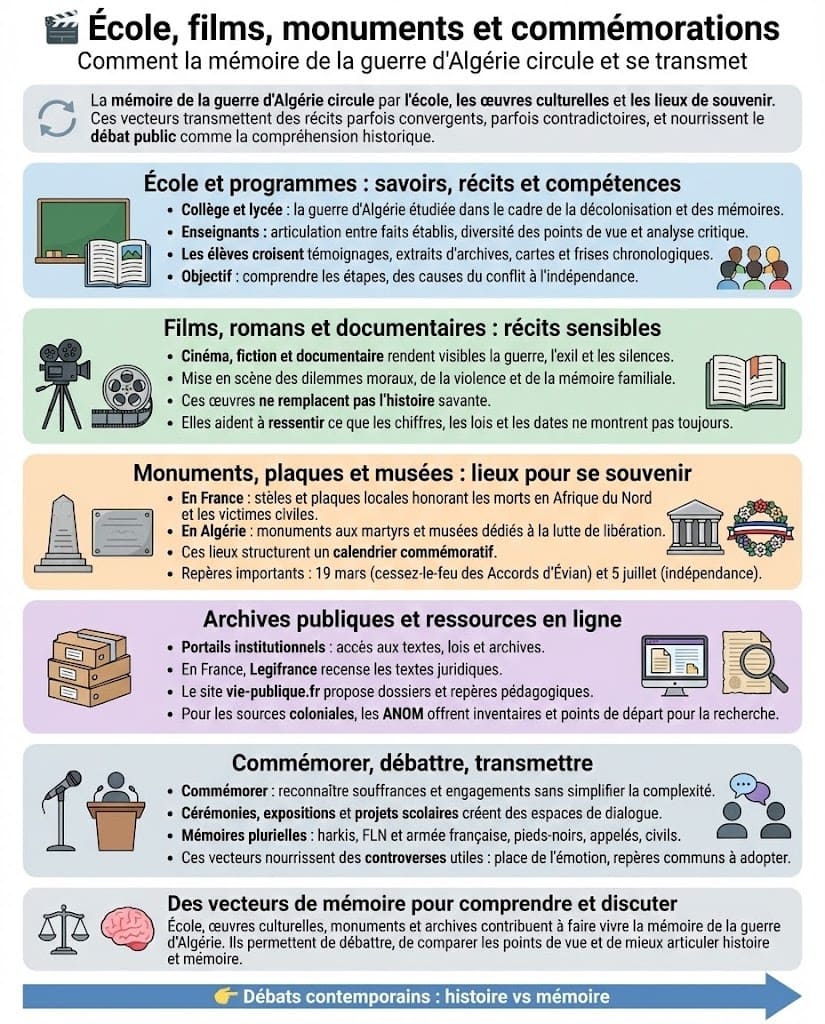

🎬 École, films, monuments et commémorations

La mémoire de la guerre d’Algérie circule par l’école, les œuvres culturelles et les lieux de souvenir. Ces vecteurs transmettent des récits différents, parfois convergents, parfois contradictoires. Ils nourrissent le débat public et la compréhension historique.

École et programmes : savoirs, récits et compétences

Au collège et au lycée, les programmes situent la guerre d’Algérie dans l’histoire de la décolonisation et des mémoires. Les enseignants articulent faits établis, diversité des points de vue et analyse critique des sources. Les élèves croisent témoignages, extraits d’archives et cartes pour comprendre les étapes allant des causes du conflit à l’indépendance.

Films, romans et documentaires : récits sensibles

Le cinéma, la fiction et le documentaire rendent visibles des expériences de guerre, d’exil ou de silence. Ils mettent en scène les dilemmes moraux, la violence et la mémoire familiale. Ces œuvres ne remplacent pas l’histoire savante, mais elles aident à ressentir ce que les chiffres et les lois ne disent pas toujours.

Monuments, plaques et musées : lieux pour se souvenir

En France, des stèles et plaques locales honorent les morts en Afrique du Nord et les victimes civiles. En Algérie, monuments aux martyrs et musées rappellent la lutte pour la libération. Ces lieux structurent un calendrier commémoratif, notamment autour du 19 mars (cessez-le-feu des Accords d’Évian) et du 5 juillet (indépendance).

Archives publiques et ressources en ligne

Des portails institutionnels facilitent l’accès aux textes et aux archives. En France, Legifrance recense les textes juridiques. Le site vie-publique.fr propose des dossiers pédagogiques. Pour les sources coloniales, les ANOM offrent des inventaires et repères utiles.

Commémorer, débattre, transmettre

Commémorer consiste à reconnaître des souffrances et des engagements, sans effacer la complexité. Les cérémonies, les expositions et les projets scolaires créent des espaces de dialogue entre mémoires plurielles — harkis, FLN et armée française, pieds-noirs, appelés et civils.

Ces vecteurs de mémoire nourrissent des controverses utiles : quelle place pour l’émotion ? quels repères communs adopter ? Passons maintenant aux débats contemporains entre histoire et mémoire.

Les principaux vecteurs de la mémoire de la guerre d’Algérie : enseignement, culture, monuments et commémorations. 📸 Source : reviserhistoire.fr

⚖️ Débats contemporains : histoire vs mémoire

Les controverses autour de la mémoire de la guerre d’Algérie opposent parfois histoire savante et mémoire vécue. Pourtant, ces deux registres peuvent dialoguer : l’histoire établit des faits vérifiables ; les mémoires expriment des expériences et des attentes de reconnaissance. L’enjeu consiste à articuler savoirs, justice et transmission publique.

🧪 Histoire et mémoires : qui dit quoi, et pourquoi ?

Les historiens enquêtent sur les archives, croisent sources et témoignages, et contextualisent les violences des acteurs armés. Les mémoires — harkies, pieds-noirs, appelés, civils — portent des récits situés. Des tensions naissent quand une mémoire réclame l’exclusivité du récit ou quand l’histoire contredit des représentations ancrées.

🧷 Politiques mémorielles : risques et apports

Journées, hommages et discours présidentiels peuvent apaiser, mais aussi raviver les clivages. Le risque est de figer des récits officiels ou de hiérarchiser les souffrances. L’apport, quand il est mesuré, tient à la reconnaissance de torts et à la visibilité des oubliés — par exemple les harkis — tout en s’appuyant sur des repères juridiques publiés sur Legifrance.

⚖️ Justice, reconnaissance et réparations

La demande de justice concerne l’accès aux archives, la qualification des faits et les réparations matérielles ou symboliques. Les dispositifs récents combinent indemnisations ciblées, gestes mémoriels et travaux historiques. Ils s’inscrivent dans une trajectoire ouverte depuis 1962 et dans la continuité des débats sur l’indépendance.

📚 Enseigner le sensible : méthode et éthique

À l’école, on distingue faits établis et points de vue, on explicite les sources et on accueille les récits familiaux sans les ériger en vérité unique. Les élèves apprennent à lire des documents, confronter des témoignages et replacer les événements dans le temps long — des causes à la sortie de guerre. Des ressources publiques comme vie-publique.fr aident à structurer le raisonnement.

Comprendre les débats contemporains entre histoire et mémoires de la guerre d’Algérie : justice, archives, politiques mémorielles et transmission scolaire. 📸 Source : reviserhistoire.fr

Au final, faire dialoguer histoire et mémoires n’efface pas les blessures ; cela permet de construire des repères partagés et une transmission plus juste. Passons à l’essentiel à retenir avant la FAQ.

Si le général de Gaulle a officiellement reconnu l’indépendance le 3 juillet 1962 (date du transfert juridique de souveraineté), l’Algérie célèbre sa fête nationale le 5 juillet. Ce choix est hautement symbolique pour les indépendantistes : il visait à refermer la parenthèse coloniale exactement 132 ans jour pour jour après la prise d’Alger par les troupes françaises le 5 juillet 1830. Par ailleurs, en France, la sortie de guerre s’est accompagnée d’un « oubli juridique » organisé non pas par une seule, mais par une succession de lois d’amnistie (entre 1962 et 1982) effaçant les infractions commises durant le conflit.

🧠 À retenir

- La mémoire de la guerre d’Algérie est plurielle : harkis, pieds-noirs, appelés, civils, FLN/ALN… des récits qui se croisent et parfois s’opposent.

- En France, elle a évolué du silence aux reconnaissances : changement de vocabulaire (« guerre »), journées commémoratives, réparations ciblées (harkis).

- En Algérie, la mémoire s’inscrit dans un récit national de libération (1ᵉʳ novembre 1954 → indépendance de 1962), avec des symboles fédérateurs.

- Les vecteurs de transmission — école, œuvres culturelles, monuments, archives — diffusent des points de vue complémentaires et nourrissent le débat public.

- L’histoire (méthode, sources, contextualisation) et les mémoires (expériences vécues, demandes de reconnaissance) doivent dialoguer sans se confondre.

- Repères pour approfondir : les causes du conflit, FLN et armée française, Accords d’Évian, harkis et exilés.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur la mémoire de la guerre d’Algérie

Quelle est la différence entre « histoire » et « mémoire » ?

L’histoire établit des faits à partir de sources, critiques et contextualisées ; la mémoire exprime des expériences vécues et des attentes de reconnaissance. Elles peuvent dialoguer sans se confondre, comme on l’explique dans la partie débat histoire/mémoire.

Pourquoi le 19 mars 1962 fait-il débat ?

Le 19 mars correspond au cessez-le-feu prévu par les Accords d’Évian. Pour certains, c’est une date de fin des combats ; pour d’autres, elle n’empêche pas des violences ultérieures, notamment contre des civils. D’où des sensibilités différentes autour des commémorations.

Qui sont les harkis et pourquoi leur mémoire est-elle particulière ?

Les harkis sont des Algériens engagés aux côtés de l’armée française. Après 1962, beaucoup subissent représailles, exil et conditions d’accueil précaires. Leur mémoire mêle loyauté, abandon et demande de réparation. Voir Harkis et exilés.

Quelles ressources consulter pour les textes et archives ?

Pour les textes officiels (lois, décrets), consulter Legifrance. Pour les archives coloniales et repères de recherche, utiliser les Archives nationales d’outre-mer (ANOM). Des synthèses pédagogiques sont disponibles sur vie-publique.fr.

Comment aborder ce sujet en classe sans heurter ?

On distingue faits et points de vue, on explicite les sources et on accueille les récits familiaux avec respect. Des études de cas (dates, cartes, témoignages) aident à structurer le débat, en lien avec FLN et armée française et l’indépendance de l’Algérie.