🎯 Pourquoi la « Prise de la Bastille » est-elle un moment clé ?

La Prise de la Bastille marque l’irruption du peuple sur la scène politique. L’événement cristallise la peur d’un complot royal, l’espoir né des États généraux et l’effondrement d’un symbole d’arbitraire. Comprendre cette journée, c’est relier causes, gestes et suites : de la rumeur à l’action, puis à la refondation des droits avec la Déclaration des droits de l’homme. Enfin, c’est saisir comment on passe d’une monarchie fragilisée à une fin de monarchie.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 📜 Un contexte explosif avant la Prise de la Bastille

- ⚔️ Le 14 juillet 1789 : une journée décisive

- 🏰 Un symbole plus qu’une victoire militaire

- 🔥 Les conséquences immédiates de la chute

- 🎉 Mémoire et 14 Juillet : de l’événement à la fête nationale

- 👥 Acteurs, témoins et récits

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ : Prise de la Bastille

- 🧩 Quiz

👉 Poursuivons avec le contexte, puis le récit précis de la journée du 14 juillet. Pour une vue d’ensemble, tu peux aussi consulter le pilier Révolution française et les pages liées à Robespierre ou à la Terreur.

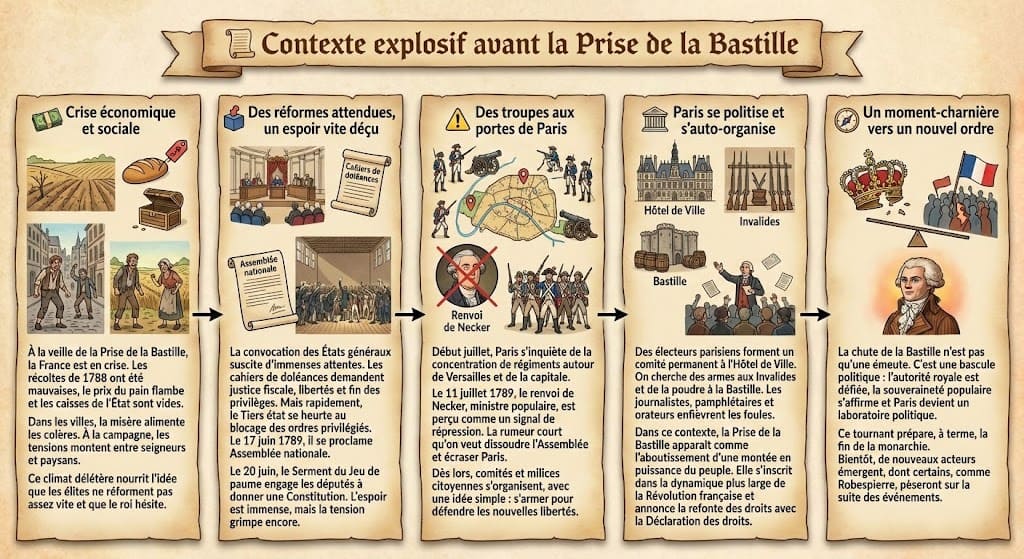

📜 Contexte explosif avant la Prise de la Bastille

💶 Crise économique et sociale

À la veille de la Prise de la Bastille, la France est en crise. Les récoltes de 1788 ont été mauvaises, le prix du pain flambe et les caisses de l’État sont vides. Dans les villes, la misère alimente les colères. À la campagne, les tensions montent entre seigneurs et paysans. Ce climat délétère nourrit l’idée que les élites ne réforment pas assez vite et que le roi hésite.

🗳️ Des réformes attendues, un espoir vite déçu

La convocation des États généraux suscite d’immenses attentes. Les cahiers de doléances demandent justice fiscale, libertés et fin des privilèges. Mais rapidement, le Tiers état se heurte au blocage des ordres privilégiés. Le 17 juin 1789, il se proclame Assemblée nationale. Le 20 juin, le Serment du Jeu de paume engage les députés à donner une Constitution. L’espoir est immense, mais la tension grimpe encore.

⚠️ Des troupes aux portes de Paris

Début juillet, Paris s’inquiète de la concentration de régiments autour de Versailles et de la capitale. Le 11 juillet 1789, le renvoi de Necker, ministre populaire, est perçu comme un signal de répression. La rumeur court qu’on veut dissoudre l’Assemblée et écraser Paris. Dès lors, comités et milices citoyennes s’organisent, avec une idée simple : s’armer pour défendre les nouvelles libertés.

🏛️ Paris se politise et s’auto-organise

Des électeurs parisiens forment un comité permanent à l’Hôtel de Ville. On cherche des armes aux Invalides et de la poudre à la Bastille. Les journalistes, pamphlétaires et orateurs enfièvrent les foules. Dans ce contexte, la Prise de la Bastille apparaît comme l’aboutissement d’une montée en puissance du peuple. Elle s’inscrit dans la dynamique plus large de la Révolution française et annonce la refonte des droits avec la Déclaration des droits.

🧭 Un moment-charnière vers un nouvel ordre

La chute de la Bastille n’est pas qu’une émeute. C’est une bascule politique : l’autorité royale est défiée, la souveraineté populaire s’affirme et Paris devient un laboratoire politique. Ce tournant prépare, à terme, la fin de la monarchie. Bientôt, de nouveaux acteurs émergent, dont certains, comme Robespierre, pèseront sur la suite des événements.

Visualisez les tensions montantes (famine, blocage politique, peur militaire) qui ont mené inévitablement au 14 juillet. 📸 Source : reviserhistoire.fr

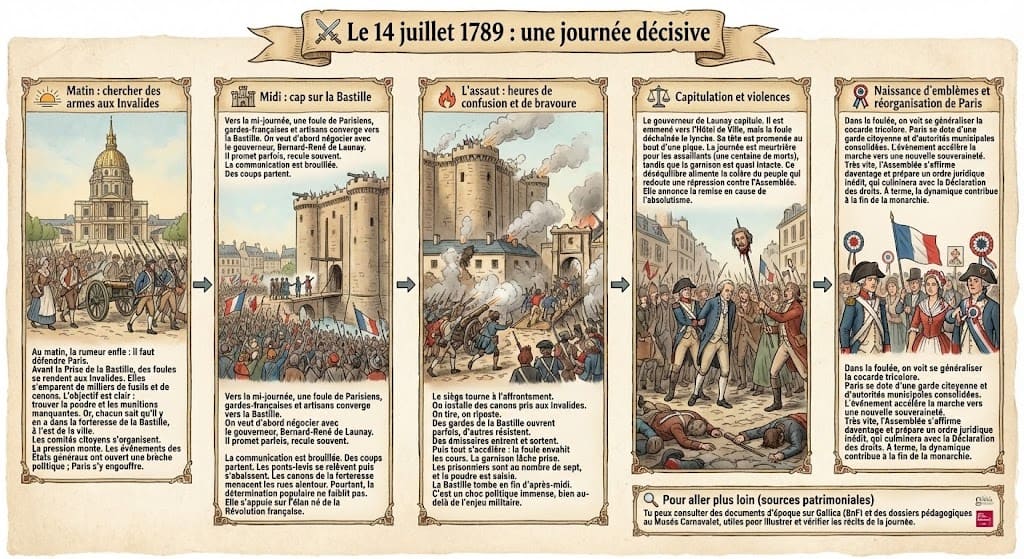

⚔️ Le 14 juillet 1789 : une journée décisive

🌅 Matin : chercher des armes aux Invalides

Au matin, la rumeur enfle : il faut défendre Paris. Avant la Prise de la Bastille, des foules se rendent aux Invalides. Elles s’emparent de milliers de fusils et de canons. L’objectif est clair : trouver la poudre et les munitions manquantes. Or, chacun sait qu’il y en a dans la forteresse de la Bastille, à l’est de la ville. Les comités citoyens s’organisent. La pression monte. Les événements des États généraux ont ouvert une brèche politique ; Paris s’y engouffre.

🏰 Midi : cap sur la Bastille

Vers la mi-journée, une foule de Parisiens, gardes-françaises et artisans converge vers la Bastille. On veut d’abord négocier avec le gouverneur, Bernard-René de Launay. Il promet parfois, recule souvent. La communication est brouillée. Des coups partent. Les ponts-levis se relèvent puis s’abaissent. Les canons de la forteresse menacent les rues alentour. Pourtant, la détermination populaire ne faiblit pas. Elle s’appuie sur l’élan né de la Révolution française.

🔥 L’assaut : heures de confusion et de bravoure

Le siège tourne à l’affrontement. On installe des canons pris aux Invalides. On tire, on riposte. Des gardes de la Bastille ouvrent parfois, d’autres résistent. Des émissaires entrent et sortent. Puis tout s’accélère : la foule envahit les cours. La garnison lâche prise. Les prisonniers sont au nombre de sept, et la poudre est saisie. La Bastille tombe en fin d’après-midi. C’est un choc politique immense, bien au-delà de l’enjeu militaire.

⚖️ Capitulation et violences

Le gouverneur de Launay capitule. Il est emmené vers l’Hôtel de Ville, mais la foule déchaînée le lynche. Sa tête est promenée au bout d’une pique. La journée est meurtrière pour les assaillants (une centaine de morts), tandis que la garnison est quasi intacte. Ce déséquilibre alimente la colère du peuple qui redoute une répression contre l’Assemblée. Elle annonce la remise en cause de l’absolutisme.

🎗️ Naissance d’emblèmes et réorganisation de Paris

Dans la foulée, on voit se généraliser la cocarde tricolore. Paris se dote d’une garde citoyenne et d’autorités municipales consolidées. L’événement accélère la marche vers une nouvelle souveraineté. Très vite, l’Assemblée s’affirme davantage et prépare un ordre juridique inédit, qui culminera avec la Déclaration des droits. À terme, la dynamique contribue à la fin de la monarchie.

🔎 Pour aller plus loin (sources patrimoniales)

Tu peux consulter des documents d’époque sur Gallica (BnF) et des dossiers pédagogiques au Musée Carnavalet, utiles pour illustrer et vérifier les récits de la journée.

Revivez la journée heure par heure, de la quête de poudre aux Invalides jusqu’à la chute de la forteresse. 📸 Source : reviserhistoire.fr

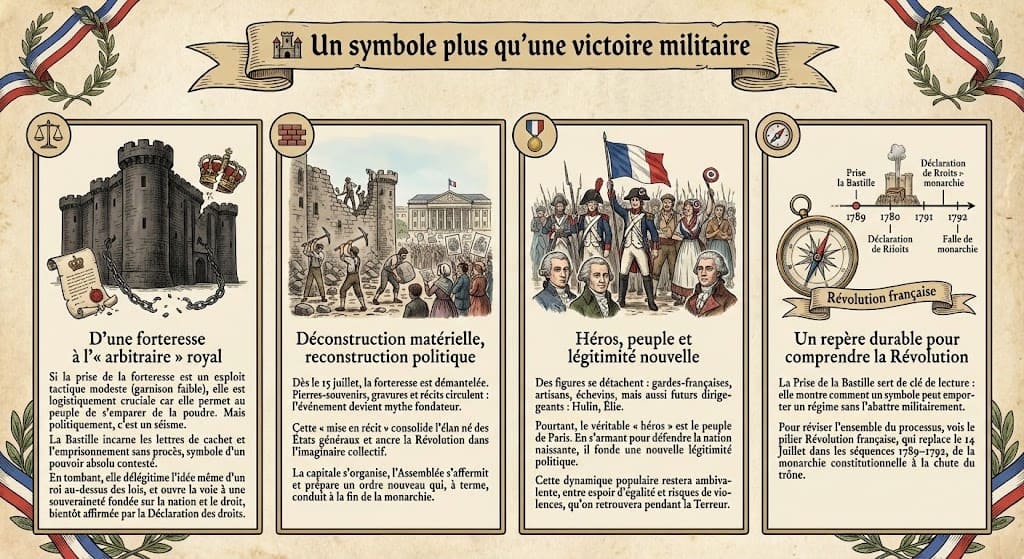

🏰 Un symbole plus qu’une victoire militaire

⚖️ D’une forteresse à l’« arbitraire » royal

Si la prise de la forteresse est un exploit tactique modeste (garnison faible), elle est logistiquement cruciale car elle permet au peuple de s’emparer de la poudre. Mais politiquement, c’est un séisme. La Bastille incarne les lettres de cachet et l’emprisonnement sans procès, symbole d’un pouvoir absolu contesté. En tombant, elle délégitime l’idée même d’un roi au-dessus des lois, et ouvre la voie à une souveraineté fondée sur la nation et le droit, bientôt affirmée par la Déclaration des droits.

🧱 Déconstruction matérielle, reconstruction politique

Dès le 15 juillet, la forteresse est démantelée. Pierres-souvenirs, gravures et récits circulent : l’événement devient mythe fondateur. Cette « mise en récit » consolide l’élan né des États généraux et ancre la Révolution dans l’imaginaire collectif. La capitale s’organise, l’Assemblée s’affermit et prépare un ordre nouveau qui, à terme, conduit à la fin de la monarchie.

🎖️ Héros, peuple et légitimité nouvelle

Des figures se détachent : gardes-françaises, artisans, échevins, mais aussi futurs dirigeants : Hulin, Élie. Pourtant, le véritable « héros » est le peuple de Paris. En s’armant pour défendre la nation naissante, il fonde une nouvelle légitimité politique. Cette dynamique populaire restera ambivalente, entre espoir d’égalité et risques de violences, qu’on retrouvera pendant la Terreur.

🧭 Un repère durable pour comprendre la Révolution

La Prise de la Bastille sert de clé de lecture : elle montre comment un symbole peut emporter un régime sans l’abattre militairement. Pour réviser l’ensemble du processus, vois le pilier Révolution française, qui replace le 14 Juillet dans les séquences 1789–1792, de la monarchie constitutionnelle à la chute du trône.

Au-delà de l’enjeu militaire limité, comprenez pourquoi la chute de cette prison est un séisme politique qui abat l’absolutisme. 📸 Source : reviserhistoire.fr

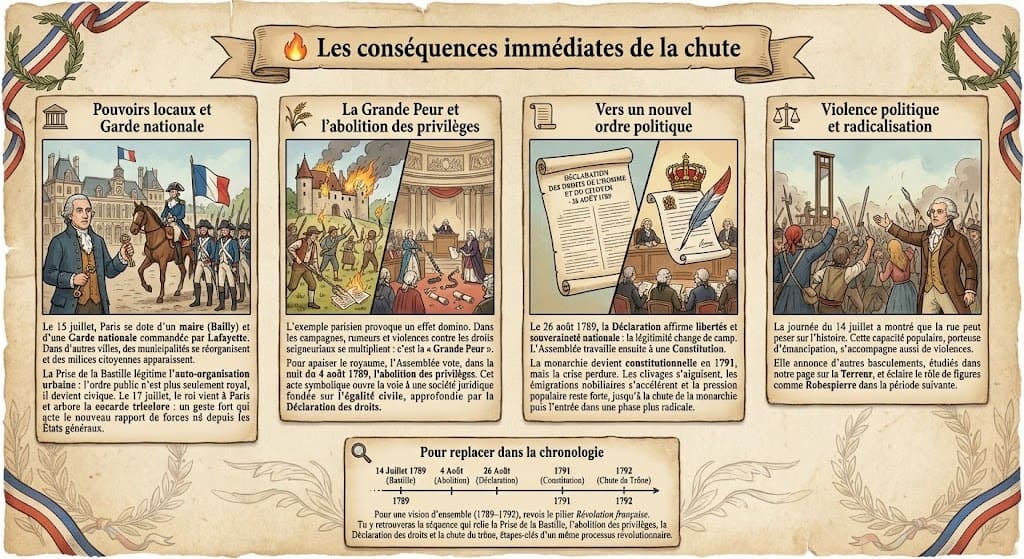

🔥 Les conséquences immédiates de la chute

🏛️ Pouvoirs locaux et Garde nationale

Le 15 juillet, Paris se dote d’un maire (Bailly) et d’une Garde nationale commandée par Lafayette. Dans d’autres villes, des municipalités se réorganisent et des milices citoyennes apparaissent. La Prise de la Bastille légitime l’auto-organisation urbaine : l’ordre public n’est plus seulement royal, il devient civique. Le 17 juillet, le roi vient à Paris et arbore la cocarde tricolore : un geste fort qui acte le nouveau rapport de forces né depuis les États généraux.

🌾 La Grande Peur et l’abolition des privilèges

L’exemple parisien provoque un effet domino. Dans les campagnes, rumeurs et violences contre les droits seigneuriaux se multiplient : c’est la « Grande Peur ». Pour apaiser le royaume, l’Assemblée vote, dans la nuit du 4 août 1789, l’abolition des privilèges. Cet acte symbolique ouvre la voie à une société juridique fondée sur l’égalité civile, approfondie par la Déclaration des droits.

📜 Vers un nouvel ordre politique

Le 26 août 1789, la Déclaration affirme libertés et souveraineté nationale : la légitimité change de camp. L’Assemblée travaille ensuite à une Constitution. La monarchie devient constitutionnelle en 1791, mais la crise perdure. Les clivages s’aiguisent, les émigrations nobiliaires s’accélèrent et la pression populaire reste forte, jusqu’à la chute de la monarchie puis l’entrée dans une phase plus radicale.

⚖️ Violence politique et radicalisation

La journée du 14 juillet a montré que la rue peut peser sur l’histoire. Cette capacité populaire, porteuse d’émancipation, s’accompagne aussi de violences. Elle annonce d’autres basculements, étudiés dans notre page sur la Terreur, et éclaire le rôle de figures comme Robespierre dans la période suivante.

🔎 Pour replacer dans la chronologie

Pour une vision d’ensemble (1789–1792), revois le pilier Révolution française. Tu y retrouveras la séquence qui relie la Prise de la Bastille, l’abolition des privilèges, la Déclaration des droits et la chute du trône, étapes-clés d’un même processus révolutionnaire.

L’effet domino de l’été 1789 : comment la prise de la Bastille a entraîné la Grande Peur et la fin des privilèges. 📸 Source : reviserhistoire.fr

🎉 Mémoire et 14 Juillet : de l’événement à la fête nationale

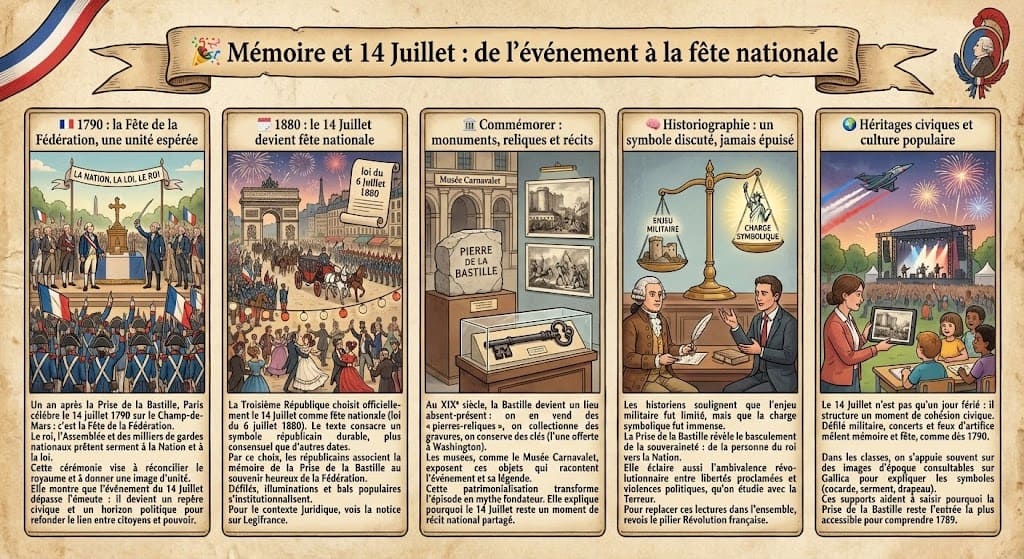

🇫🇷 1790 : la Fête de la Fédération, une unité espérée

Un an après la Prise de la Bastille, Paris célèbre le 14 juillet 1790 sur le Champ-de-Mars : c’est la Fête de la Fédération. Le roi, l’Assemblée et des milliers de gardes nationaux prêtent serment à la Nation et à la loi. Cette cérémonie vise à réconcilier le royaume et à donner une image d’unité. Elle montre que l’événement du 14 Juillet dépasse l’émeute : il devient un repère civique et un horizon politique pour refonder le lien entre citoyens et pouvoir.

📅 1880 : le 14 Juillet devient fête nationale

La Troisième République choisit officiellement le 14 Juillet comme fête nationale (loi du 6 juillet 1880). Le texte consacre un symbole républicain durable, plus consensuel que d’autres dates. Par ce choix, les républicains associent la mémoire de la Prise de la Bastille au souvenir heureux de la Fédération. Défilés, illuminations et bals populaires s’institutionnalisent. Pour le contexte juridique, vois la notice sur Legifrance.

🏛️ Commémorer : monuments, reliques et récits

Au XIXᵉ siècle, la Bastille devient un lieu absent-présent : on en vend des « pierres-reliques », on collectionne des gravures, on conserve des clés (l’une offerte à Washington). Les musées, comme le Musée Carnavalet, exposent ces objets qui racontent l’événement et sa légende. Cette patrimonialisation transforme l’épisode en mythe fondateur. Elle explique pourquoi le 14 Juillet reste un moment de récit national partagé.

🧠 Historiographie : un symbole discuté, jamais épuisé

Les historiens soulignent que l’enjeu militaire fut limité, mais que la charge symbolique fut immense. La Prise de la Bastille révèle le basculement de la souveraineté : de la personne du roi vers la Nation. Elle éclaire aussi l’ambivalence révolutionnaire entre libertés proclamées et violences politiques, qu’on étudie avec la Terreur. Pour replacer ces lectures dans l’ensemble, revois le pilier Révolution française.

🌍 Héritages civiques et culture populaire

Le 14 Juillet n’est pas qu’un jour férié : il structure un moment de cohésion civique. Défilé militaire, concerts et feux d’artifice mêlent mémoire et fête, comme dès 1790. Dans les classes, on s’appuie souvent sur des images d’époque consultables sur Gallica pour expliquer les symboles (cocarde, serment, drapeau). Ces supports aident à saisir pourquoi la Prise de la Bastille reste l’entrée la plus accessible pour comprendre 1789.

Comment un événement révolutionnaire violent est devenu, via la Fête de la Fédération, le symbole consensuel de la République. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👥 Acteurs, témoins et récits

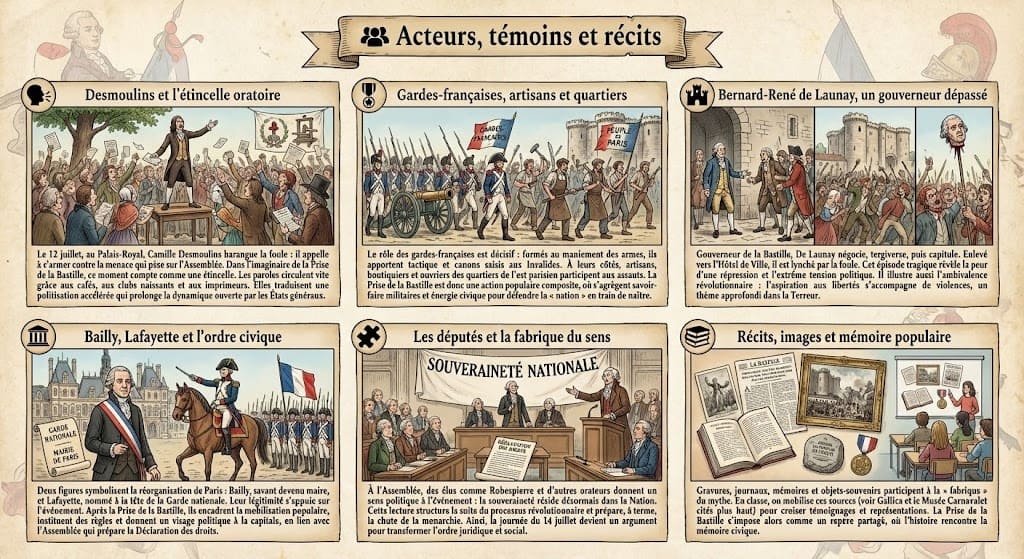

🗣️ Desmoulins et l’étincelle oratoire

Le 12 juillet, au Palais-Royal, Camille Desmoulins harangue la foule : il appelle à s’armer contre la menace qui pèse sur l’Assemblée. Dans l’imaginaire de la Prise de la Bastille, ce moment compte comme une étincelle. Les paroles circulent vite grâce aux cafés, aux clubs naissants et aux imprimeurs. Elles traduisent une politisation accélérée qui prolonge la dynamique ouverte par les États généraux.

🎖️ Gardes-françaises, artisans et quartiers

Le rôle des gardes-françaises est décisif : formés au maniement des armes, ils apportent tactique et canons saisis aux Invalides. À leurs côtés, artisans, boutiquiers et ouvriers des quartiers de l’est parisien participent aux assauts. La Prise de la Bastille est donc une action populaire composite, où s’agrègent savoir-faire militaires et énergie civique pour défendre la « nation » en train de naître.

🏰 Bernard-René de Launay, un gouverneur dépassé

Gouverneur de la Bastille, De Launay négocie, tergiverse, puis capitule. Enlevé vers l’Hôtel de Ville, il est lynché par la foule. Cet épisode tragique révèle la peur d’une répression et l’extrême tension politique. Il illustre aussi l’ambivalence révolutionnaire : l’aspiration aux libertés s’accompagne de violences, un thème approfondi dans la Terreur.

🏛️ Bailly, Lafayette et l’ordre civique

Deux figures symbolisent la réorganisation de Paris : Bailly, savant devenu maire, et Lafayette, nommé à la tête de la Garde nationale. Leur légitimité s’appuie sur l’événement. Après la Prise de la Bastille, ils encadrent la mobilisation populaire, instituent des règles et donnent un visage politique à la capitale, en lien avec l’Assemblée qui prépare la Déclaration des droits.

🧩 Les députés et la fabrique du sens

À l’Assemblée, des élus comme Robespierre et d’autres orateurs donnent un sens politique à l’événement : la souveraineté réside désormais dans la Nation. Cette lecture structure la suite du processus révolutionnaire et prépare, à terme, la chute de la monarchie. Ainsi, la journée du 14 juillet devient un argument pour transformer l’ordre juridique et social.

📚 Récits, images et mémoire populaire

Gravures, journaux, mémoires et objets-souvenirs participent à la « fabrique » du mythe. En classe, on mobilise ces sources (voir Gallica et le Musée Carnavalet cités plus haut) pour croiser témoignages et représentations. La Prise de la Bastille s’impose alors comme un repère partagé, où l’histoire rencontre la mémoire civique.

Zoom sur les figures marquantes de la journée : des harangues de Desmoulins au destin tragique du gouverneur de Launay. 📸 Source : reviserhistoire.fr

🧠 À retenir

- La Prise de la Bastille (14 juillet 1789) naît d’une crise économique, politique et d’une peur d’une répression royale.

- Avant l’assaut : armes saisies aux Invalides, objectif poudre à la Bastille, comités citoyens et milices s’organisent.

- Victoire surtout symbolique et politique : la Bastille incarne l’arbitraire royal (lettres de cachet) plus qu’un enjeu militaire.

- Conséquences immédiates : Garde nationale, municipalités renforcées, « Grande Peur », abolition des privilèges (4 août) et Déclaration des droits (26 août).

- Le 14 Juillet devient fête nationale en 1880, mémoire articulée à la Fête de la Fédération (1790).

- Pour approfondir : États généraux, Déclaration des droits, fin de la monarchie et le pilier Révolution française.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur la Prise de la Bastille

La Bastille détenait-elle de nombreux prisonniers ?

Non : sept prisonniers y étaient enfermés le 14 juillet 1789. L’enjeu était surtout symbolique (arbitraire royal) et logistique (poudre et munitions).

Pourquoi viser cet édifice plutôt qu’un autre ?

Parce qu’il concentrait poudre et munitions et représentait l’arbitraire. Sa chute portait un message politique fort, au-delà de l’intérêt militaire.

Quelles décisions majeures suivent l’événement ?

Garde nationale à Paris, « Grande Peur » dans les campagnes, abolition des privilèges (4 août 1789) et Déclaration des droits (26 août 1789), jalons vers la chute de la monarchie.

Pourquoi le 14 Juillet est-il la fête nationale ?

La loi du 6 juillet 1880 (Troisième République) choisit le 14 Juillet en référence à la Prise de la Bastille et à la Fête de la Fédération (1790), symbole d’unité. Voir la notice sur Legifrance.