🎯 Pourquoi « révoltes et marronnage » est-il un thème clé pour comprendre l’esclavage ?

Les révoltes et marronnage montrent que l’esclavage n’a jamais été une fatalité acceptée. Partout, des hommes et des femmes ont résisté : par la fuite vers les montagnes, par la création de communautés marronnes, par des sabotages discrets ou par de vastes insurrections, de la traite atlantique jusqu’aux colonies françaises. Pour situer ces luttes, on replacera aussi le quotidien des plantations (voir la vie des esclaves) et le rôle des ports français (voir ports négriers).

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 📚 Contexte et définitions : révolte, marronnage, espaces

- 🌿 Le marronnage : des fuites aux communautés

- 🔥 Grandes révoltes dans les colonies françaises

- 🛠️ Résistances du quotidien et solidarités

- ⛓️ Répression et cadres juridiques

- 🗺️ Héritages et mémoires

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

👉 Poursuivons avec le contexte : définitions, espaces et repères avant d’entrer dans les cas concrets, jusqu’à l’abolition et la mémoire.

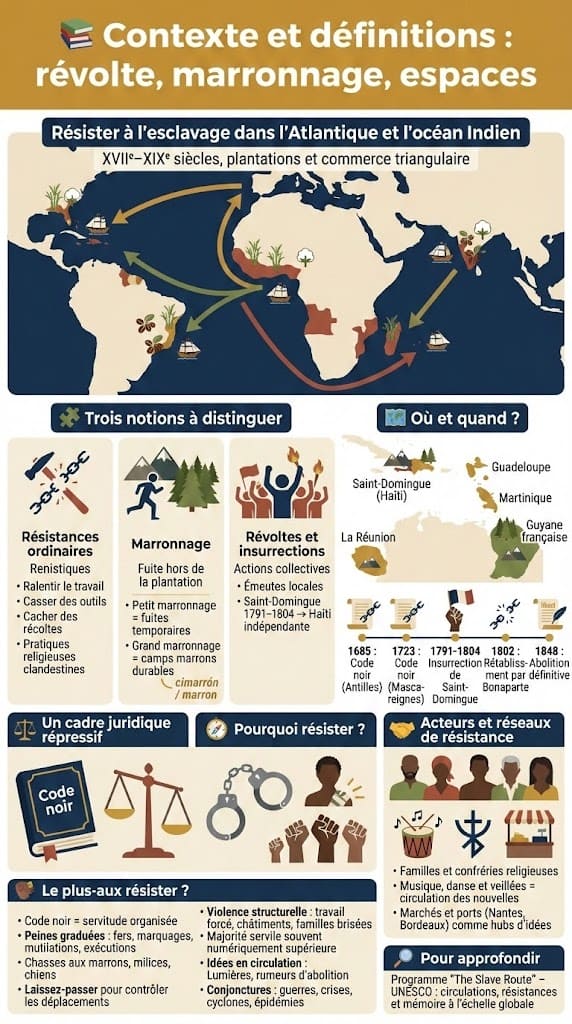

📚 Contexte et définitions : révolte, marronnage, espaces

Parler de révoltes et marronnage, c’est nommer des formes variées de résistances à l’esclavage dans l’Atlantique et l’océan Indien. Ces résistances se déploient du XVIIe au XIXe siècle, dans les plantations sucrières, caféières ou cotonnières. Elles s’inscrivent dans un système économique large — le commerce triangulaire — et un ordre juridique codifié par des textes comme le Code noir (1685), qui organise la servitude et les punitions.

🧩 Trois notions à bien distinguer

1) Résistances ordinaires : ralentissements, bris d’outils, dissimulation de récoltes, transmission de savoirs, pratiques religieuses clandestines. Elles sont quotidiennes, discrètes, mais constantes. Elles se comprennent mieux en lien avec la vie des esclaves, marquée par la dureté du travail et la violence des châtiments.

2) Marronnage : la fuite hors de la plantation. On distingue le petit marronnage (fuites temporaires) et le grand marronnage (fuites au long cours avec installation de campements). Le terme vient de cimarrón (Espagne) ou marron (France), qui désigne d’abord un animal redevenu sauvage, puis l’esclave fugitif. Le marronnage permet parfois la formation de communautés marronnes relativement autonomes.

3) Révoltes et insurrections : actions collectives ouvertes, de l’émeute locale à la révolution générale. L’exemple le plus spectaculaire est l’insurrection de Saint-Domingue commencée en 1791, qui aboutit à l’indépendance d’Haïti (1804) et pèse sur l’histoire des abolitions.

🗺️ Où et quand se déploient ces résistances ?

Dans les colonies françaises d’Amérique (Saint-Domingue, Guadeloupe, Martinique, Guyane), mais aussi aux Mascareignes (île Bourbon/La Réunion, île de France/Maurice). La géographie est décisive : montagnes, forêts denses et ravines facilitent le marronnage durable. Chronologiquement, les résistances sont permanentes mais connaissent des pics lors des guerres, des crises économiques, ou quand circulent des rumeurs de décisions royales (Révolution française, abolition de 1794, rumeurs d’ordonnances impériales, puis révolution de 1848).

⚖️ Un cadre juridique répressif

Le Code noir (1685 pour les Antilles, 1723 pour les Mascareignes) et ses déclinaisons locales prévoient des peines graduées contre les fugitifs et les meneurs : fers, mutilations, marquages, exécutions. Les autorités organisent des chasses aux marrons (milices, chiens, primes) et imposent des laissez-passer pour contrôler les déplacements. Ce cadre légal explique la prudence des stratégies et la fréquence des résistances « basses intensités ».

🧭 Pourquoi résister ? Facteurs et déclencheurs

D’abord la violence structurelle du système (travail forcé, châtiments, séparations familiales). Ensuite la démographie : dans certaines colonies, la majorité servile est numériquement supérieure aux libres, ce qui nourrit l’espoir d’actions collectives. Enfin, la circulation d’idées (Lumières, rumeurs d’abolition, sermons religieux, chansons) et la conjoncture (guerres, cyclones, épidémies) créent des fenêtres d’opportunité.

🤝 Acteurs, réseaux et cultures de résistance

Les résistances mobilisent des esclaves nés en Afrique et en Amérique, des affranchis, parfois des libres de couleur. Les réseaux familiaux, les confréries religieuses, la musique et la danse permettent de transmettre consignes et nouvelles. Les marchés, les ateliers et les veillées servent de relais d’informations. À l’échelle impériale, des ports comme Nantes ou Bordeaux sont aussi des hubs d’idées et de pamphlets qui, parfois, retournent vers les colonies.

📜 Repères essentiels pour la suite

- 1685 : Code noir (France). Renforce le cadre de domination et de répression.

- 1791–1804 : insurrection de Saint-Domingue → Haïti indépendante.

- 1794 : première abolition (Convention) dans l’empire français, partiellement appliquée.

- 1802 : rétablissement de l’esclavage par Bonaparte dans plusieurs colonies.

- 1848 : abolition définitive dans les colonies françaises, voir abolition de 1848.

🔎 Pour approfondir

Tu peux explorer le programme « The Slave Route » de l’UNESCO, qui documente les circulations, les résistances et la mémoire de l’esclavage à l’échelle globale. Cette perspective mondiale éclaire les révoltes et marronnage observés dans les colonies françaises.

Infographie de synthèse sur les révoltes, le marronnage et les espaces coloniaux atlantiques et indianocéaniques dans le système esclavagiste. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec le cœur du sujet : le marronnage, des fuites individuelles aux communautés organisées.

🌿 Le marronnage : des fuites individuelles aux communautés organisées

Au cœur des révoltes et marronnage, la fuite est d’abord un geste vital : quitter l’habitation, gagner la forêt, survivre hors du contrôle des maîtres. On distingue le petit marronnage (absence temporaire, souvent pour échapper à une punition) et le grand marronnage (rupture durable, avec installation dans les hauteurs, ravines et forêts). Ces trajectoires, partout présentes des Antilles aux Mascareignes, structurent un véritable pays marron à la marge des plantations.

🏃♀️ Du départ à la cache : techniques de fuite

Le départ se prépare discrètement : repérage des rondes, complices, réserves d’eau et de vivres. Les fugitifs utilisent les cours d’eau pour brouiller les pistes des chiens, avancent la nuit et visent des zones difficiles : mornes, ravines, forêts humides. Parfois, des points-relais près des habitations fournissent outils et informations. Dans les grandes îles, la distance permet d’échapper plus longtemps aux milices ; dans les petites, la dissimulation et la mobilité priment.

⛺ De la cache au campement : naître en communauté

Quand la fuite dure, des campements se forment. On y construit des cases légères, on ouvre des jardins vivriers (manioc, igname, banane), on chasse et on pêche. Les groupes s’organisent autour de chefs choisis pour leur expérience et leur autorité. Des sentinelles surveillent les accès ; des règles communes protègent le groupe (silence, partage, sanctions). La sociabilité marronne recompose des familles, accueille de nouveaux arrivants et se transmet par des chants, des récits, des croyances.

🔄 Économie de survie et échanges clandestins

La vie marronne combine autoproduction et récupération. On cultive, on fabrique des outils, on répare des vêtements ; on mène parfois des raids ciblés contre les habitations pour récupérer armes, sel ou fer. Il arrive aussi qu’existent des troc clandestins avec des libres de couleur, des affranchis ou des marins. Cette économie discrète accompagne des résistances du quotidien restées sur les plantations (ralentissements, bris d’outils), créant un continuum entre fuite et contestation ouverte.

🛡️ Défense et stratégies face à la répression

Les autorités organisent des chasses aux marrons (milices, chiens, primes). Les communautés répondent par l’éparpillement des campements, des postes d’alerte, des itinéraires piégés et la mobilité. Des alliances ponctuelles apparaissent lors de crises (guerres, rumeurs d’abolition). Le cadre légal, hérité du Code noir, punit sévèrement les fugitifs, ce qui explique la prudence et l’ingéniosité des tactiques utilisées (voir aussi la partie ⛓️ Répression).

🎭 Culture, rites et cohésion

Pour tenir, il faut du sens : religion, musique, danses, langues créoles soudent le groupe. Les veillées transmettent récits et normes ; des rites de passage marquent l’entrée dans la communauté. Cette culture donne une identité et nourrit l’idée de liberté qui, parfois, prépare l’insurrection.

📌 Repères et mémoires du marronnage

Dans les archives et la toponymie, on retrouve la trace des “nègres marrons”, des “chemins marrons” ou de cirques et mornes nommés d’après des chefs fugitifs. Ces marques nourrissent aujourd’hui la mémoire de l’esclavage et rappellent que la liberté a aussi été conquise d’en bas, avant même l’abolition.

🧭 Du marronnage à l’insurrection

Lorsque les communautés se renforcent et que la conjoncture s’y prête (guerres, Révolution française, crises), le marronnage peut basculer vers la révolte ouverte. Des réseaux de communication relient camps et plantations ; des leaders émergent ; des mots d’ordre circulent. Cette dynamique explique le passage, en certains lieux, du refuge à l’insurrection qui bouleverse l’ordre colonial.

Infographie sur les trajectoires du marronnage, des premières fuites individuelles aux communautés marronnes structurées en marge des plantations esclavagistes. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 On entre maintenant dans les grandes révoltes dans les colonies françaises, jusqu’aux échos qu’elles auront dans l’abolition et les débats mémoriels.

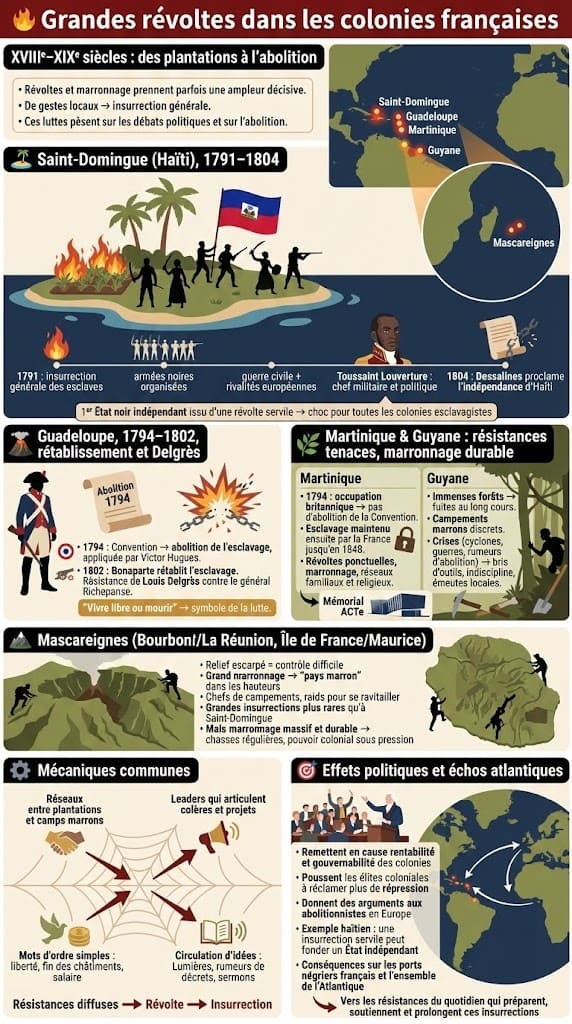

🔥 Grandes révoltes dans les colonies françaises

Au fil des XVIIIe et XIXe siècles, les révoltes et marronnage prennent parfois une ampleur décisive. Elles naissent d’initiatives locales, s’appuient sur des réseaux de marrons et, parfois, basculent vers l’insurrection générale. Comprendre ces moments permet de relier la résistance des esclaves au débat politique métropolitain et, à terme, à l’abolition.

🏝️ Saint-Domingue (Haïti) : de l’insurrection (1791) à l’indépendance (1804)

En 1791, l’île de Saint-Domingue, cœur du sucre et du café, s’embrase. Des leaders émergent, des plantations sont attaquées, et l’insurrection s’organise en armées noires. Ensuite, la guerre civile se mêle aux rivalités européennes. Des figures comme Toussaint Louverture structurent l’effort militaire et politique. Finalement, en 1804, Jean-Jacques Dessalines proclame l’indépendance d’Haïti : c’est l’aboutissement spectaculaire des révoltes et marronnage. L’événement bouleverse l’Atlantique et pèse sur toutes les colonies esclavagistes.

🌋 Guadeloupe : 1794 et le combat de Delgrès (1802)

En 1794, la Convention abolit l’esclavage et la Guadeloupe applique la mesure sous Victor Hugues. Toutefois, en 1802, Bonaparte rétablit l’esclavage dans plusieurs colonies. Alors, l’officier Louis Delgrès mène une résistance désespérée contre l’expédition du général Richepanse. Sa proclamation « Vivre libre ou mourir » devient un symbole. Malgré l’échec, cette lutte nourrit la mémoire des révoltes et marronnage dans l’archipel et fait écho aux résistances de la plantation. Pour une mise en perspective patrimoniale, vois le Mémorial ACTe.

🌿 Martinique et Guyane : résistances tenaces, marronnage durable

La Martinique, occupée par les Britanniques en 1794, ne bénéficie pas de l’abolition de la Convention et demeure esclavagiste (sous occupation anglaise, puis maintenue telle par la France après 1802) jusqu’en 1848. Pourtant, les révoltes et marronnage persistent, alimentés par des réseaux familiaux et religieux. En Guyane, l’immensité forestière favorise des fuites au long cours et des campements discrets. Les crises (cyclones, guerres, rumeurs d’abolition) déclenchent des flambées d’indiscipline, des bris d’outils et des émeutes locales qui inquiètent durablement les autorités coloniales.

⛰️ Mascareignes (Bourbon/La Réunion, Île de France/Maurice) : le pays marron

Dans l’océan Indien, le relief (cirques, remparts, ravines) rend le contrôle difficile. À Bourbon/La Réunion, le grand marronnage façonne un « pays marron » dans les hauteurs. Des chefs organisent des campements, surveillent les passages et mènent des raids pour se ravitailler. Certes, les grandes insurrections y sont plus rares qu’à Saint-Domingue ; cependant, l’ampleur et la durée du marronnage imposent des chasses régulières et une adaptation permanente du pouvoir colonial, preuve d’une résistance profonde.

⚙️ Mécaniques communes : réseaux, mots d’ordre, bascule révolutionnaire

Partout, on retrouve des points communs : réseaux de communication entre plantations et camps, leaders capables d’articuler les colères, mots d’ordre simples et mobilisateurs (liberté, fin des châtiments, salaire). Par ailleurs, la circulation d’idées (Lumières, rumeurs de décrets) accélère les passages d’une résistance diffuse vers l’insurrection. Dès lors, les élites coloniales pressent Paris d’augmenter la répression, tandis que des militants antiesclavagistes utilisent ces révoltes pour plaider la fin du système dans les débats sur le commerce triangulaire.

🎯 Effets politiques et échos atlantiques

Les révoltes et marronnage ne sont pas qu’un symptôme : ils deviennent des acteurs du changement. En remettant en cause la rentabilité et la gouvernabilité des colonies, ils pèsent sur les choix de la métropole. Ensuite, ils nourrissent des mouvements abolitionnistes, y compris en Europe. Enfin, l’exemple haïtien montre qu’une insurrection servile peut produire un État indépendant, renversant l’ordre racial et colonial. Cela rejaillit sur les ports négriers français et redessine l’Atlantique.

Carte et frise des grandes révoltes d’esclaves dans les colonies françaises, montrant leur rôle dans la remise en cause du système esclavagiste. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Dans la partie suivante, on zoome sur les résistances du quotidien qui préparent, soutiennent ou prolongent ces insurrections.

🛠️ Résistances du quotidien et solidarités

Au-delà des grandes insurrections, les révoltes et marronnage s’expriment chaque jour dans la plantation. Ces gestes « ordinaires » — souvent invisibles — minent la discipline, protègent la dignité et préparent parfois l’explosion. Ils s’inscrivent dans l’économie du commerce triangulaire et dans la dureté de la vie quotidienne.

🔧 Sabotages, ralentissements, savoir-faire

Briser un outil, émousser une lame, « oublier » des gestes techniques, ralentir la cadence : ces micro-actes réduisent les profits et rappellent que le travail forcé n’est pas consentement. Les artisans esclaves (charpentiers, forgerons, sucriers) détiennent des savoirs essentiels ; leur marge d’initiative rend la contestation plus efficace. Ainsi, la résistance économique fragilise la plantation sans affrontement direct.

🕯️ Religions, langues et veillées : une culture de résistance

Les veillées, chants, danses et prières forgent une cohésion. Les langues créoles permettent de parler sans être compris des maîtres ; des récits circulent sur la liberté, les marrons et les révoltes lointaines. Cette culture nourrit l’imaginaire politique et transmet des consignes discrètes (rendez-vous, caches, itinéraires).

🤝 Réseaux de solidarité : famille, ateliers, marchés

Les solidarités familiales (réelles ou reconstituées), les complicités entre ateliers et les rencontres sur les marchés créent des relais. On échange vivres, nouvelles et objets utiles. Parfois, des libres de couleur ou des affranchis aident à ravitailler les campements marrons ou à transmettre des messages entre plantations distantes.

💬 Rumeurs, lettres et circulations d’idées

Les rumeurs d’ordonnances ou d’abolition, les proclamations venues de la métropole, les nouvelles apportées par marins et soldats bousculent l’ordre. Elles stimulent les révoltes et marronnage, surtout quand l’autorité hésite. Le souvenir de Saint-Domingue, puis les débats sur l’abolition, agissent comme un horizon d’attente.

🛡️ Protection mutuelle et négociation

Les groupes s’organisent : guetteurs près des allées, cachettes pour vivres et outils, relais vers le marronnage. Parfois, des meneurs négocient pour réduire les châtiments ou obtenir des aménagements (repos, jardins, vêtements). Même ces « compromis » traduisent une capacité d’action qui fissure l’autorité.

📎 Mémoire et traces

Les archives judiciaires, les récits de planteurs et la toponymie gardent la trace de ces résistances diffuses. Pour replacer ces gestes dans une histoire longue, tu peux consulter la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage, qui met en perspective pratiques culturelles et luttes quotidiennes.

Infographie sur les résistances « ordinaires » et les solidarités qui minent la discipline des plantations et préparent parfois les insurrections. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec le cadre répressif qui tente d’étouffer ces dynamiques.

⛓️ Répression et cadres juridiques

Face aux révoltes et marronnage, le pouvoir colonial met en place un arsenal juridique et policier. Héritées du Code noir (1685) et de ses déclinaisons locales, ces mesures visent à empêcher les fuites, briser les réseaux et faire un exemple. Elles interagissent avec l’économie du commerce triangulaire et la réalité des ports négriers.

📜 Textes et ordonnances

Le Code noir encadre la servitude (statut des personnes, châtiments, surveillance). Des ordonnances locales précisent couvre-feux, laissez-passer, peines pour petit et grand marronnage. Après 1794, les changements politiques créent des ambiguïtés ; puis le rétablissement de 1802 durcit à nouveau la répression, jusqu’à l’abolition de 1848.

🪖 Milices, maréchaussée et informateurs

Les colonies organisent des patrouilles montées, des milices de planteurs et la maréchaussée. Les autorités rémunèrent guides et informateurs pour localiser les camps. Sur certaines îles, des compagnies cynophiles utilisant des meutes de chiens dressés accompagnent les traques, surtout en terrain montagneux.

⚖️ Peines graduées et exemplarité

Les peines vont des fers et carcans aux marquages, mutilations et exécutions pour les meneurs. Les tribunaux coloniaux recherchent l’exemplarité (punitions publiques, affichage des sentences) afin de dissuader les complicités et d’isoler les fugitifs des plantations restées sous contrôle.

🐾 Chasse aux marrons et contrôle des mobilités

La chasse aux marrons combine battues, primes à la capture et destruction des campements. Le contrôle des mobilités repose sur les laissez-passer, les postes de garde et la surveillance des marchés, où circulent vivres et informations utiles aux réseaux marrons.

🫱🏽🫲🏿 « Carotte et bâton » : amnisties, rachat, affranchissement

Parfois, les autorités proposent des amnisties, des rachat(s) ou un affranchissement conditionnel pour fragmenter les groupes et récupérer des ouvriers qualifiés. Ces politiques d’apaisement alternent avec des périodes de durcissement, selon la conjoncture (guerres, crises sucrières) et l’écho des insurrections (Saint-Domingue, Guadeloupe).

🧾 Coûts et fragilité du système

La répression a un coût : soldes des milices, chiens, primes, pertes de récoltes durant les traques. À terme, ces dépenses, ajoutées aux ralentissements dus aux résistances du quotidien, érodent la rentabilité des plantations et alimentent les arguments abolitionnistes en métropole.

Infographie sur les dispositifs juridiques et policiers utilisés pour contrôler les esclaves et réprimer le marronnage dans les empires coloniaux français. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Dernière étape : voir comment ces politiques ont laissé des traces et mémoires durables dans les sociétés d’aujourd’hui.

🗺️ Héritages et mémoires : traces, commémorations et débats

Les révoltes et marronnage ont laissé des marques profondes dans les sociétés créoles. D’abord, la toponymie conserve des « chemins marrons », des « mornes » et des « cirques » associés à des chefs fugitifs. Ensuite, des commémorations honorent des figures et des dates clés, tandis que des musées et mémoriaux structurent le récit public. Enfin, la mémoire de l’esclavage reste discutée : quelles voix, quelles archives et quels lieux mettre en avant ?

🏛️ Lieux et patrimoines

Des sentiers, anciennes cases et sites de campements sont protégés ou expliqués par des parcours pédagogiques. Ces lieux rappellent la continuité entre vie quotidienne, rébellions et abolition. Par ailleurs, des monuments consacrés à des figures emblématiques (par exemple Delgrès) rendent visible l’apport décisif des résistants.

🗓️ Commémorer pour transmettre

Les calendriers scolaires et civiques intègrent désormais des temps de commémoration. À cette occasion, enseignants et acteurs culturels insistent sur la pluralité des résistances : du sabotage discret à l’insurrection. Ce travail pédagogique replace aussi les colonies dans les circulations du commerce triangulaire et montre comment les luttes locales résonnent avec les débats métropolitains.

🧩 Archives, récits et controverses

Les sources sont diverses : registres judiciaires, récits de planteurs, témoignages, tradition orale. Or, chaque type de source porte un point de vue ; d’où des débats sur l’interprétation : héroïsation, invisibilisations, violences. Les historiens croisent les archives avec les traces matérielles et orales pour restituer l’initiative des esclaves et des marrons, sans gommer la brutalité du système.

🔭 Un héritage politique et social

Concrètement, les révoltes et marronnage ont pesé sur la rentabilité, la gouvernabilité et la légitimité des plantations et des ports négriers français. À terme, cet héritage a nourri les arguments abolitionnistes et continue d’alimenter des politiques de mémoire et des initiatives éducatives, en lien avec la mémoire de l’esclavage.

Infographie sur les héritages et mémoires des révoltes et du marronnage, entre traces dans le paysage, commémorations publiques et controverses historiques. 📸 Source : reviserhistoire.fr

L’histoire des résistances est complexe à écrire car les esclaves en fuite laissaient peu de traces écrites. Les historiens doivent souvent lire « entre les lignes » des rapports de police ou des journaux des maîtres (qui qualifiaient les résistants de « criminels »). Par ailleurs, il existe un débat historique : si le marronnage a permis la révolution à Haïti, il a parfois servi ailleurs de simple « refuge » pour survivre, sans forcément viser le renversement immédiat du système colonial.

👉 On passe à l’essentiel à retenir avant la FAQ et le quiz.

🧠 À retenir : Révoltes et marronnage

- Révoltes et marronnage désignent l’ensemble des résistances à l’esclavage : du sabotage discret à l’insurrection générale.

- On distingue petit marronnage (fuite temporaire) et grand marronnage (fuite durable, campements, « pays marron »).

- Les résistances ordinaires (ralentissements, bris d’outils, réseaux familiaux, veillées) minent la plantation au quotidien.

- La géographie (montagnes, forêts, ravines) facilite le marronnage durable, notamment aux Mascareignes et en Guyane.

- Le Code noir et les ordonnances locales encadrent la répression : maréchaussée, milices, chasses aux marrons, peines exemplaires.

- Les idées (Lumières, rumeurs d’abolition) et les conjonctures (guerres, crises) ouvrent des fenêtres d’opportunité.

- Les réseaux entre camps marrons et plantations permettent la circulation des consignes et des ravitaillements.

- Saint-Domingue (1791–1804) illustre la bascule vers la révolution servile et l’indépendance d’Haïti.

- La répression a un coût économique et politique qui fragilise la rentabilité du système esclavagiste.

- Ces luttes nourrissent l’abolition (1794, 1848) et structurent jusqu’à aujourd’hui la mémoire de l’esclavage.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur révoltes et marronnage

🧭 Quelle différence entre résistance quotidienne, marronnage et révolte ouverte ?

La résistance quotidienne regroupe les gestes discrets (ralentir, saboter) vus dans cette partie. Le marronnage, expliqué ici, est la fuite hors de la plantation (temporaire ou durable). La révolte est l’action collective ouverte, jusqu’à l’insurrection (ex. Saint-Domingue, 1791).

⛰️ Pourquoi la géographie (montagnes, forêts, ravines) a-t-elle compté ?

Ces reliefs offrent des refuges et compliquent la traque : on parle de « pays marron » aux Mascareignes et de fuites au long cours en Guyane. Les communautés s’y organisent en campements plus durables, avec jardins vivriers et postes d’alerte.

⚖️ Le Code noir interdisait tout : comment des révoltes ont-elles quand même réussi ?

Malgré le cadre répressif décrit dans cette section, la démographie (majorité servile), la conjoncture (guerres, crises) et la circulation d’idées (Lumières, rumeurs d’abolition) ont ouvert des fenêtres d’opportunité. Des réseaux de marrons ont porté des mots d’ordre simples : liberté, fin des châtiments.

🏝️ Saint-Domingue (1791–1804) a-t-il provoqué l’abolition ?

Son impact est majeur : l’insurrection servile menée par des leaders noirs conduit à l’indépendance d’Haïti (1804) et bouleverse tout l’Atlantique. Elle pèse sur l’abolition (1794, puis 1848), même si ces décisions résultent aussi de dynamiques politiques métropolitaines et internationales.

🧠 Quelles traces aujourd’hui ? Où en savoir plus ?

Toponymie (chemins marrons, mornes), mémoriaux et commémorations entretiennent la mémoire. Tu peux explorer la Slave Route (UNESCO) ou le Mémorial ACTe, et lire notre page mémoire de l’esclavage.