🎯 Pourquoi l’héritage et la mémoire de l’esclavage comptent aujourd’hui ?

La mémoire de l’esclavage interroge notre présent : comment faire place aux voix réduites au silence ? quels héritages visibles dans les villes, les arts et l’économie ? Ce sujet ne se comprend qu’en lien avec la dynamique du commerce triangulaire, la vie quotidienne des esclaves et les formes de résistances et de marronnage, jusqu’aux combats qui mènent à l’abolition. Comprendre ces mémoires plurielles aide à enseigner avec justesse, à débattre sereinement et à construire une citoyenneté éclairée.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 🧭 Repères historiques et cadres mémoriels

- 🧩 Des mémoires plurielles et parfois conflictuelles

- 🏛️ Lieux de mémoire et commémorations

- 🌍 Traces et héritages dans nos sociétés

- 🗣️ Débats contemporains et enjeux citoyens

- 🎒 Enseigner et transmettre avec rigueur

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

👉 Poursuivons avec des repères clairs pour situer cette mémoire dans le temps et le droit.

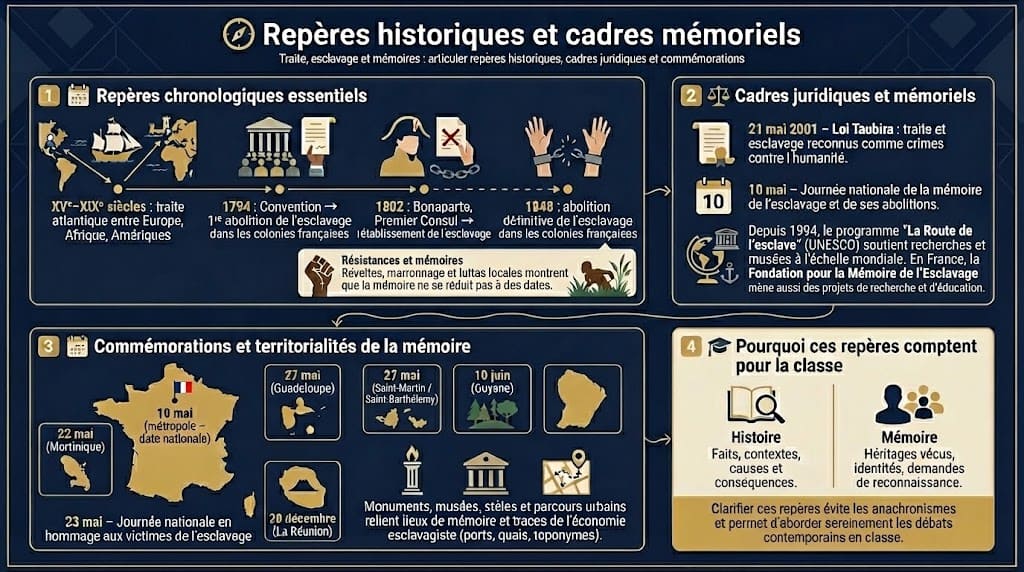

🧭 Repères historiques et cadres mémoriels

📅 Repères chronologiques essentiels

Du XVe au XIXe siècle, la traite atlantique structure durablement les mondes européens, africains et américains. Les routes, expliquées dans le commerce triangulaire, alimentent un système où les ports négriers français prospèrent. En 1794, la Convention abolit l’esclavage dans les colonies, mais il est maintenu ou rétabli par le Premier Consul Bonaparte en 1802. En 1848, l’abolition définitive est proclamée dans les colonies françaises, événement clé que nous relierons à l’abolition de l’esclavage.

Ces étapes politiques se lisent aussi à partir des sociétés locales. Les résistances, étudiées dans révoltes et marronnage, éclairent la dynamique émancipatrice. Ainsi, la mémoire de l’esclavage ne se réduit pas à des dates : elle articule trajectoires, luttes et transmissions.

⚖️ Cadres juridiques et mémoriels

En France, la loi du 21 mai 2001 (dite « Taubira ») reconnaît la traite et l’esclavage comme crimes contre l’humanité. Cette reconnaissance pèse sur les programmes scolaires, les musées et les politiques culturelles. Par ailleurs, la Journée nationale de la mémoire de l’esclavage et de ses abolitions est fixée au 10 mai, ce qui inscrit la mémoire de l’esclavage dans le calendrier civique.

Au-delà du cadre français, l’UNESCO porte depuis 1994 le programme « La Route de l’esclave », afin de documenter, partager et valoriser les patrimoines liés à l’esclavage à l’échelle mondiale. De plus, des institutions spécialisées, comme la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage, soutiennent recherches, expositions et projets éducatifs, ce qui favorise une transmission exigeante et apaisée.

🗓️ Commémorations et territorialités de la mémoire

La mémoire de l’esclavage s’ancre dans des temporalités différentes selon les territoires. En métropole, le 10 mai est la date nationale. Outre-mer, chaque espace commémore aussi sa propre abolition : 22 mai (Martinique), 27 mai (Guadeloupe), 10 juin (Guyane), 20 décembre (La Réunion). Par ailleurs, le 23 mai est reconnu comme Journée nationale en hommage aux victimes, ce qui illustre la pluralité des mémoires.

Ces commémorations s’accompagnent de lieux dédiés : monuments, stèles, musées et parcours urbains. Ils dialoguent avec les traces matérielles de l’économie esclavagiste — hôtels particuliers, quais, toponymes — déjà évoquées via les ports négriers. Ainsi, la commémoration devient un levier pédagogique pour relier passé, espace et citoyenneté.

🎓 Pourquoi ces repères comptent pour la classe

Clarifier ces repères évite les anachronismes et aide à distinguer histoire et mémoire. L’histoire établit des faits, des contextes et des causalités, tandis que la mémoire de l’esclavage exprime des héritages vécus, des identités et des demandes de reconnaissance. Travailler cette distinction, tout en les articulant, permet d’aborder sereinement les débats contemporains, que nous développerons plus loin.

Repères chronologiques, juridiques et mémoriels pour enseigner la traite, l’esclavage et leurs abolitions en histoire. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Passons maintenant aux mémoires plurielles pour comprendre comment elles s’entrecroisent, parfois se heurtent, et souvent se complètent.

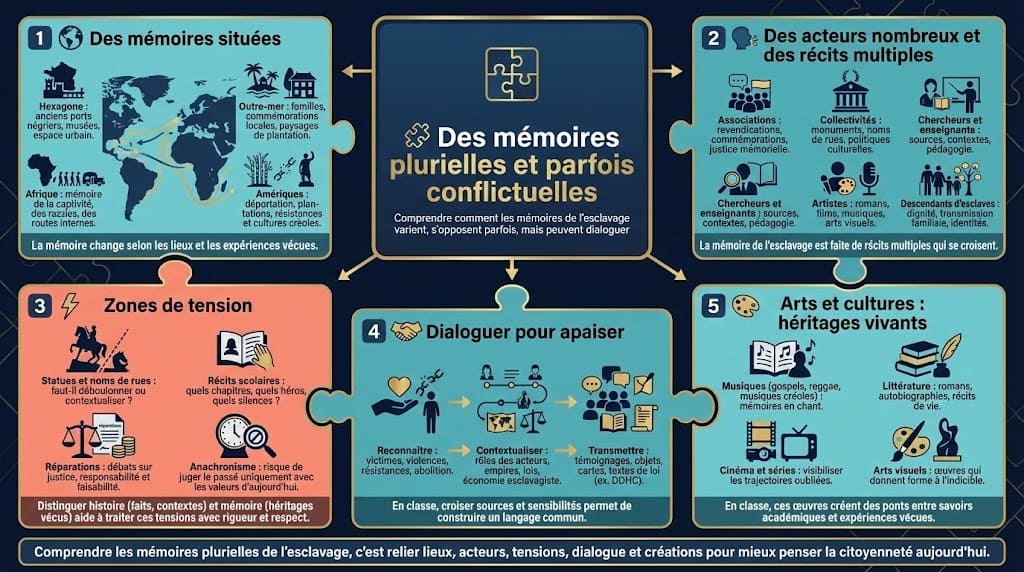

🧩 Des mémoires plurielles et parfois conflictuelles

🌍 Des mémoires situées : Hexagone, Outre-mer, Afrique, Amériques

La mémoire de l’esclavage varie selon les lieux. En métropole, elle se lit dans l’espace urbain, les anciens ports négriers et les musées. Outre-mer, elle s’enracine dans les familles, les commémorations locales et les paysages de plantation. En Afrique et dans les Amériques, elle mêle captivité, déportation et résistances, liées aux routes du commerce triangulaire.

🗣️ Des acteurs nombreux et des récits multiples

Associations, collectivités, chercheurs, artistes et enseignants portent chacun un récit. Les descendants d’esclaves insistent sur la dignité retrouvée et la transmission. Les historiens articulent sources et contextes, en dialogue avec la vie des esclaves. Les institutions construisent des parcours publics et soutiennent la pédagogie, pour que la mémoire de l’esclavage s’adresse à tous.

⚡ Zones de tension : concurrence, silences et symboles

Les mémoires peuvent entrer en concurrence. On débat de statues, de noms de rues, de récits scolaires, voire de réparations. Certains dénoncent des silences hérités du XIXe siècle, quand d’autres craignent l’anachronisme. Distinguer histoire et mémoire, tout en les articulant, permet de traiter ces sujets avec rigueur et respect.

Les résistances, étudiées dans révoltes et marronnage, rappellent que l’esclavage fut contesté de l’intérieur. Les combats politiques aboutissant à l’abolition nourrissent aussi la citoyenneté et les droits.

🤝 Dialoguer pour apaiser : reconnaître, contextualiser, transmettre

Travailler la mémoire de l’esclavage, c’est reconnaître les victimes, contextualiser les acteurs, et donner toute leur place aux sources. Dans la classe, on croise témoignages, objets, cartes et textes de loi, par exemple avec la Déclaration des droits de l’homme. Cette approche construit un langage commun, tout en laissant place aux sensibilités.

🎨 Arts et cultures : héritages vivants

Musique, littérature, cinéma et arts visuels portent des mémoires sensibles. Ils rendent visibles les trajectoires invisibilisées et aident à formuler l’indicible. Mobiliser ces œuvres en cours crée des ponts entre savoirs académiques et expériences vécues, sans opposer science et émotions.

Lieux, plaques, musées et dates de commémoration qui structurent la mémoire de l’esclavage en France hexagonale et outre-mer. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec les lieux de mémoire et commémorations pour comprendre comment l’espace public raconte et discute ce passé.

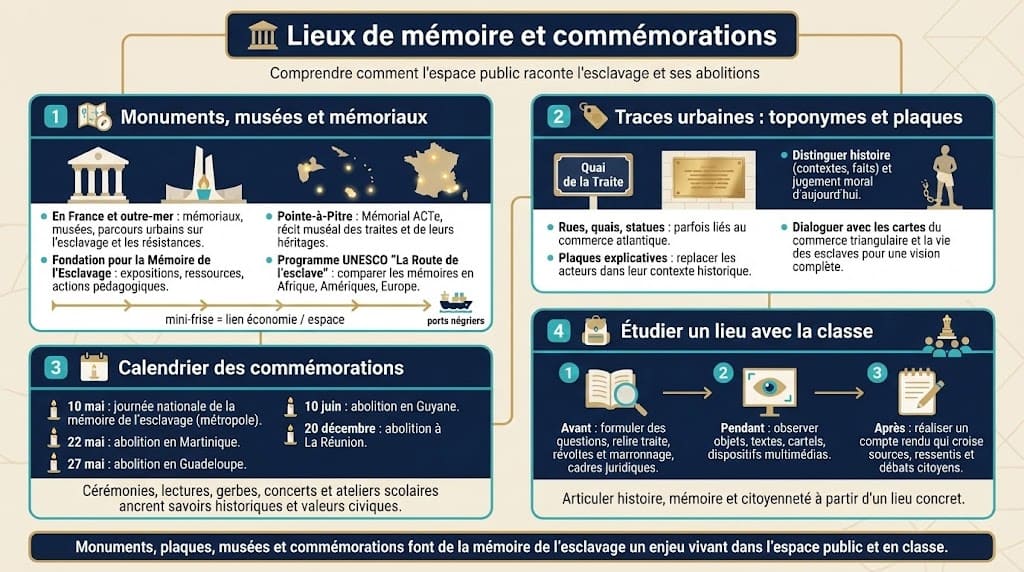

🏛️ Lieux de mémoire et commémorations

🗺️ Monuments, musées et mémoriaux

La mémoire de l’esclavage s’incarne dans des lieux qui donnent à voir et à ressentir. En France hexagonale et outre-mer, des mémoriaux, musées et parcours urbains racontent le système esclavagiste et ses résistances. On peut rapprocher ces lieux des espaces portuaires étudiés dans les ports négriers pour comprendre comment l’économie et l’espace se répondent.

Parmi les institutions de référence, le Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage soutient expositions, ressources et actions pédagogiques. À Pointe-à-Pitre, le Mémorial ACTe propose un récit muséal des traites et de leurs héritages. À l’échelle mondiale, l’UNESCO anime le programme « La Route de l’esclave », utile pour comparer les mémoires des Amériques, d’Afrique et d’Europe.

🏷️ Traces urbaines : toponymes, plaques et parcours

Dans plusieurs villes, des plaques expliquent l’origine de certaines rues, quais ou statues, parfois liées au commerce atlantique. Ces inscriptions replacent les acteurs dans leur contexte et invitent à distinguer histoire et jugement moral. Elles dialoguent avec les repères vus dans le commerce triangulaire et avec la vie des esclaves, afin de présenter une vision complète.

🕯️ Calendrier des commémorations

En métropole, la Journée nationale du 10 mai structure la mémoire de l’esclavage. Outre-mer, chaque territoire marque sa date d’abolition : 22 mai (Martinique), 27 mai (Guadeloupe), 10 juin (Guyane), 20 décembre (La Réunion). Ces cérémonies associent lectures, dépôts de gerbes, concerts et ateliers scolaires. Elles permettent d’ancrer des savoirs historiques et des valeurs civiques, en écho à l’abolition.

🎒 Étudier un lieu avec la classe

Une visite de mémorial se prépare et se prolonge. En amont, on formule des questions, on relit les étapes vues dans révoltes et marronnage et on rappelle les cadres juridiques. Sur place, on observe objets, textes et cartels. Après la visite, un compte rendu croise sources et ressentis, afin d’articuler histoire, mémoire et citoyenneté.

Lieux, plaques, musées et dates de commémoration qui structurent la mémoire de l’esclavage en France hexagonale et outre-mer. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec les traces et héritages dans nos sociétés pour comprendre comment ce passé continue d’influencer le présent.

🌍 Traces et héritages dans nos sociétés

🎶 Héritages culturels : langues, musiques, cuisines

La mémoire de l’esclavage s’entend et se goûte. Créoles, musiques afro-descendantes, carnavals, récits oraux et cuisines métissées racontent des circulations nées du commerce triangulaire. Ces pratiques ne sont pas des « survivances » figées : elles se réinventent, comme les musiques urbaines ou les festivals patrimoniaux, qui relient passé et présent sans opposer art et histoire.

👥 Diasporas et identités

Des millions de personnes se reconnaissent dans des trajectoires familiales marquées par la déportation et l’abolition. Cette mémoire de l’esclavage irrigue les espaces publics, les écoles et les associations. En classe, on peut croiser portraits et témoignages avec la vie des esclaves pour comprendre comment des identités se construisent entre héritages, résistances et citoyenneté.

🏙️ Espaces urbains et fortunes négrières

Hôtels particuliers, quais, entrepôts et toponymes renvoient à des capitaux accumulés par la traite ou les plantations. Observer ces traces avec la carte des ports négriers français aide à expliquer comment les villes se sont développées, en lien avec les flux décrits dans le commerce triangulaire. Contextualiser ces patrimoines, c’est articuler histoire économique, mémoires locales et débats citoyens.

📈 Économies et inégalités contemporaines

Sucre, café, coton, indigo : les chaînes de valeur coloniales ont relié plantations, assurances maritimes et manufactures européennes. Comprendre ces logiques éclaire certaines fractures sociales durables. Sans culpabiliser ni relativiser, relier faits et données permet d’aborder sereinement la mémoire de l’esclavage : qui a profité ? comment les résistances — voir révoltes et marronnage — ont-elles façonné les sociétés ?

⚖️ Droit, libertés et égalité

Les abolitions, étudiées dans l’abolition de l’esclavage, ouvrent la voie à des combats pour l’instruction, la citoyenneté et l’égalité juridique. En histoire, on distingue faits et valeurs ; en éducation civique, on interroge comment les principes — voir la Déclaration des droits de l’homme — s’incarnent (ou non) dans les réalités sociales. Cette articulation aide à penser les discriminations et les politiques publiques.

🧭 Transmettre sans simplifier

Éviter les récits linéaires : montrer à la fois les violences systémiques et les capacités d’agir. Cartes, objets, actes notariés, récits d’affranchissement, chansons et images d’archives donnent des prises concrètes pour travailler la mémoire de l’esclavage. On relie sources et émotions sans confondre histoire et morale.

Infographie sur les traces culturelles, urbaines, économiques et citoyennes laissées par la traite et l’esclavage dans le monde contemporain. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec les débats contemporains et enjeux citoyens pour comprendre comment ces héritages nourrissent la discussion publique aujourd’hui.

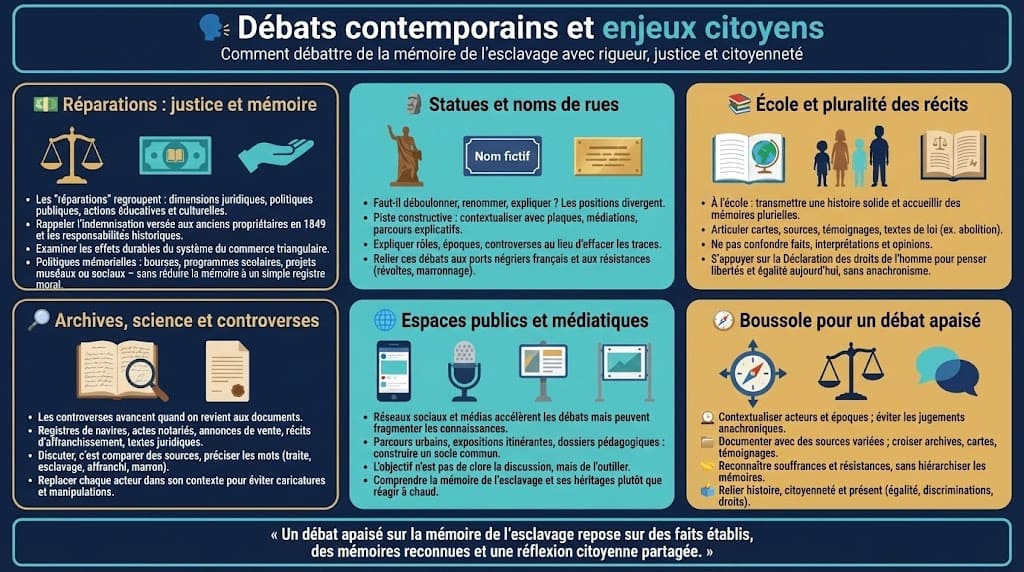

🗣️ Débats contemporains et enjeux citoyens

💶 Réparations : justice, mémoire et moyens d’agir

Le débat sur les « réparations » recouvre plusieurs réalités : réparations juridiques (souvent complexes à établir), politiques publiques de reconnaissance, et actions éducatives ou culturelles. Plutôt que d’opposer histoire et revendications, il s’agit d’examiner les faits, notamment l’indemnisation versée aux anciens propriétaires en 1849, les responsabilités. et les effets durables du système décrit dans le commerce triangulaire. Les politiques mémorielles peuvent soutenir bourses, programmes scolaires, projets muséaux ou sociaux, sans réduire la mémoire de l’esclavage à un seul registre moral.

🗿 Statues, noms de rues et contextualisation

Faut-il déboulonner, renommer, expliquer ? Les positions divergent. Une piste constructive consiste à contextualiser : plaques, médiations, parcours expliquent les rôles, les époques et les controverses. Cette option évite d’effacer les traces tout en offrant des clés d’analyse. Elle se relie aux repères étudiés dans les ports négriers français et aux résistances vues dans révoltes et marronnage.

📚 École, programmes et pluralité des récits

À l’école, l’enjeu est double : transmettre une histoire solide et accueillir des mémoires plurielles. On articule sources, cartes, témoignages et textes de loi (voir l’abolition) sans confondre faits et opinions. La Déclaration des droits de l’homme sert d’appui pour penser libertés et égalité aujourd’hui, sans anachronisme ni simplification.

🔎 Archives, science et controverses

Les controverses avancent quand on revient aux documents : registres de navires, actes notariés, annonces de vente, récits d’affranchissement, textes juridiques. En classe comme dans la cité, discuter, c’est comparer des sources, préciser les mots (traite, esclavage, affranchi, marron), et replacer chaque acteur dans son contexte. La rigueur protège le débat public contre les caricatures.

🌐 Espaces publics et médiatiques

Réseaux sociaux et médias accélèrent les débats mais fragmentent parfois les connaissances. Construire des parcours urbains, des expositions itinérantes et des dossiers pédagogiques aide à partager un socle commun. Le but n’est pas de clore la discussion, mais d’outiller chacun pour comprendre la mémoire de l’esclavage et ses héritages.

🧭 Boussole pour un débat apaisé

- Contextualiser les acteurs et les époques ; éviter les jugements anachroniques.

- Documenter par des sources variées ; croiser archives, cartes et témoignages.

- Reconnaître les souffrances et les résistances, sans hiérarchiser les mémoires.

- Relier histoire, citoyenneté et présent (égalité, discriminations, droits).

Infographie sur les débats actuels autour de la mémoire de l’esclavage, entre justice, controverses publiques et enjeux citoyens. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Passons maintenant à la partie 🎒 Enseigner et transmettre avec rigueur pour outiller concrètement les cours et les projets scolaires.

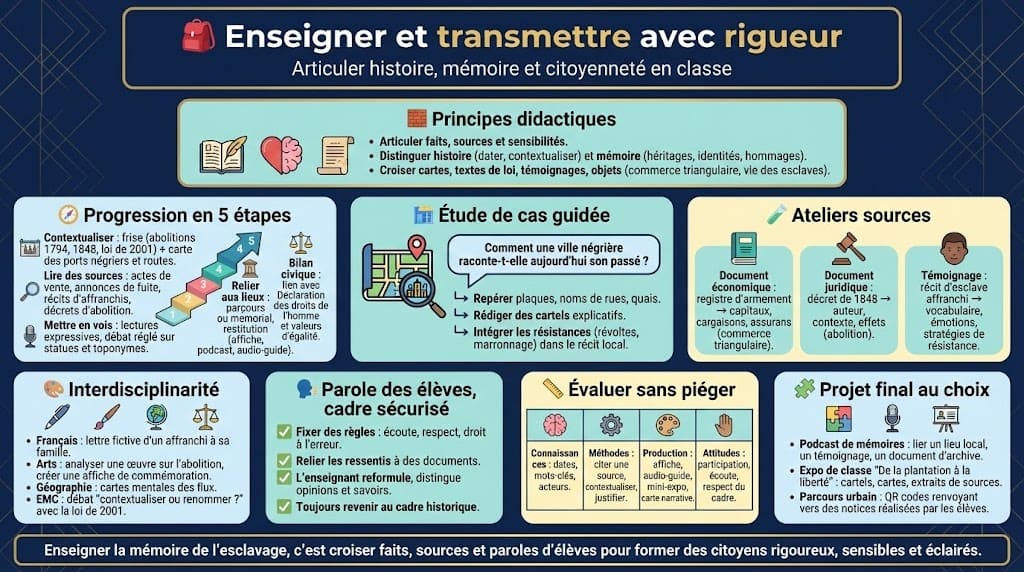

🎒 Enseigner et transmettre avec rigueur

🧱 Principes didactiques

Aborder la mémoire de l’esclavage, c’est articuler faits, sources et sensibilités. On distingue l’histoire (démontrer, dater, contextualiser) de la mémoire (héritages, identités, hommages). On croise cartes, textes de loi, témoignages et objets, en lien avec le commerce triangulaire et la vie des esclaves. La progression alterne savoirs, méthodes et prises de parole encadrées.

🧭 Progression en 5 étapes

- Contextualiser : frise des dates clés (abolitions 1794 et 1848, loi de 2001), carte des ports négriers et routes du commerce triangulaire.

- Lire des sources : extraits d’actes de vente, annonces de fuite, récits d’affranchis, décrets d’abolition.

- Mettre en voix : lecture expressive de témoignages, débat réglé sur la contextualisation des statues et toponymes.

- Relier aux lieux : étude d’un parcours urbain ou d’un mémorial ; restitution sous forme d’affiche ou d’audio-guide.

- Bilan civique : mise en perspective avec la Déclaration des droits de l’homme et les valeurs d’égalité.

🗂️ Étude de cas guidée

Question directrice : comment une ville négrière raconte-t-elle aujourd’hui son passé ? Les élèves repèrent plaques, noms de rues, quais, et rédigent des cartels explicatifs. Ils mobilisent les notions vues dans révoltes et marronnage pour intégrer les résistances dans le récit local.

🧪 Ateliers sources

- Document économique : registre d’armement d’un navire ; identifier capitaux, cargaisons, assurances. Mise en lien avec le commerce triangulaire.

- Document juridique : décret de 1848 ; dégager auteur, contexte, effets. Articulation avec l’abolition.

- Témoignage : récit d’esclave affranchi ; relever vocabulaire, émotions, stratégies de résistance en écho à la vie des esclaves.

🎨 Interdisciplinarité

Français : écrire une lettre fictive d’un affranchi à sa famille. Arts : analyser une œuvre sur l’abolition ; créer une affiche de commémoration. Géographie : cartes mentales des flux. EMC : débat réglé sur « contextualiser ou renommer ? » avec références à la loi de 2001.

🗣️ Parole des élèves, cadre sécurisé

On fixe des règles de discussion : écoute, droit à l’erreur, vérification des faits. Les ressentis sont accueillis, puis reliés à des documents. L’enseignant reformule, distingue opinions et savoirs, et ramène au cadre historique.

📏 Évaluer sans piéger

- Connaissances : repères chronologiques, mots-clés, acteurs.

- Méthodes : citer une source, contextualiser, justifier.

- Production : affiche, audio-guide, mini-expo, carte narrative.

- Attitudes : participation, écoute, respect du cadre.

🧩 Projet final au choix

- Podcast de mémoires : mini-série reliant un lieu local à un témoignage et à un document d’archive.

- Expo de classe : « De la plantation à la liberté », avec cartels, cartes et extraits de sources.

- Parcours urbain : QR codes vers des notices historiques réalisées par les élèves.

Démarche complète pour articuler histoire, mémoire et citoyenneté en classe autour de la traite et de l’esclavage. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 On passe à l’essentiel : 🧠 À retenir, puis la FAQ et le quiz.

🧠 À retenir

- La mémoire de l’esclavage articule histoire (faits, contextes) et mémoires vécues (héritages, identités, hommages).

- Repères clés : abolitions 1794 (rétablie en 1802) et 1848 ; loi du 21 mai 2001 reconnaissant traite et esclavage comme crimes contre l’humanité.

- Calendrier : 10 mai (journée nationale) ; Outre-mer : 22 mai (Martinique), 27 mai (Guadeloupe), 10 juin (Guyane), 20 décembre (La Réunion).

- Des mémoires plurielles existent (Hexagone, Outre-mer, Afrique, Amériques) ; elles peuvent être complémentaires ou conflictuelles.

- Lieux de mémoire (mémoriaux, musées, parcours urbains) : supports concrets pour relier passé, espace public et citoyenneté.

- Héritages culturels et sociaux : langues créoles, musiques, toponymes, fortunes négrières, débats sur statues et noms de rues.

- Débats actuels : réparations, contextualisation, programmes scolaires ; la rigueur des sources et la contextualisation évitent les caricatures.

- En classe : progression structurée, croisement de sources, étude d’un lieu, évaluation claire, parole des élèves dans un cadre sécurisé.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur l’héritage et la mémoire de l’esclavage

Quelle différence entre histoire et mémoire ?

L’histoire établit des faits et des contextes à partir de sources (archives, cartes, lois). La mémoire renvoie aux héritages vécus, identités et hommages. En classe, on articule les deux : faits démontrés et expressions mémorielles, par exemple en reliant les routes du commerce triangulaire aux commémorations et aux récits familiaux.

Pourquoi plusieurs dates de commémoration et d’abolition ?

Il existe une abolition en 1794 (rétablie en 1802) puis l’abolition définitive en 1848. Outre-mer, chaque territoire commémore à une date propre (22 mai Martinique, 27 mai Guadeloupe, 10 juin Guyane, 20 décembre La Réunion). Ces repères se travaillent avec les cadres juridiques et les parcours locaux, en lien avec l’abolition.

Faut-il déboulonner des statues ou renommer des rues ?

Les positions varient. Une voie constructive consiste à contextualiser (plaques, médiations, parcours) pour expliquer les acteurs et les époques, sans effacer les traces. On s’appuie sur des sources locales (quais, hôtels particuliers) et sur la carte des ports négriers pour éclairer les débats.

Quelles sources travailler au collège ?

Registres de navires, actes notariés, annonces de vente, récits d’affranchis, décrets de 1848, cartes des routes du commerce triangulaire, études de lieux et témoignages sur la vie des esclaves. Les résistances (voir révoltes et marronnage) complètent l’approche.

Comment aborder la question des « réparations » en classe ?

On distingue droit, politiques publiques et actions éducatives/culturelles. Le cadre historico-juridique (abolitions, loi de 2001) et les principes de la Déclaration des droits de l’homme offrent un socle pour débattre sereinement, en s’appuyant sur des faits et des sources.