🎯 Pourquoi parler des harkis et des exilés ?

Dans la guerre d’Algérie, près de 200 000 Algériens se sont engagés au total comme auxiliaires dans l’armée française : on les appelle harkis. Leur histoire mêle fidélités, contraintes et tragédies, depuis les combats jusqu’aux départs précipités de 1962, puis un exil souvent rude en métropole.

Pour saisir leurs choix, il faut revenir aux causes du conflit, suivre le rôle du FLN et de l’armée française, et éclairer le tournant des Accords d’Évian qui ouvre la voie à l’indépendance, mais laisse les harkis face à des représailles.

Tu vas découvrir ici, pas à pas, l’engagement des harkis, les violences de 1962, l’exil vers la France, puis la longue bataille pour la reconnaissance et la mémoire.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- Contexte et définitions

- Engagement et motivations

- 1962 : violences et abandon

- Exil vers la France

- Campements, intégration et droits

- Mémoire et reconnaissances

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

👉 Poursuivons avec le contexte et les définitions pour bien comprendre qui sont les harkis et pourquoi leur histoire est devenue un enjeu mémoriel majeur.

📜 Contexte et définitions : qui sont les harkis ?

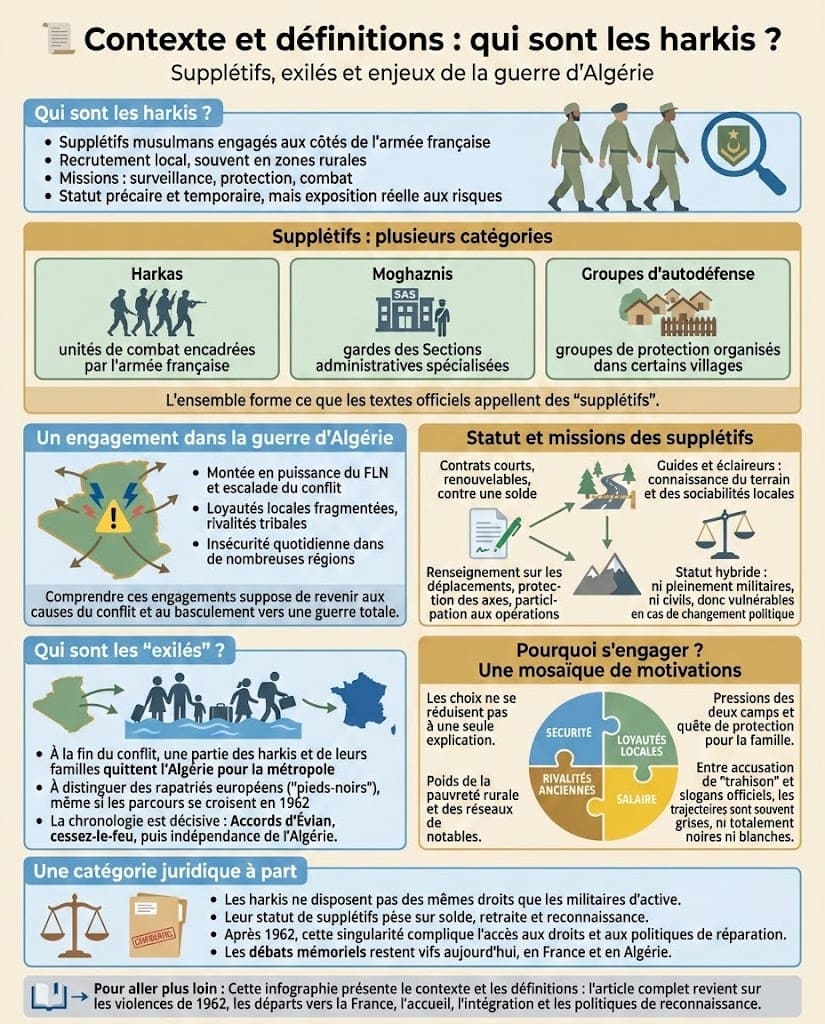

Dans la guerre d’Algérie, l’expression Harkis et exilés désigne d’abord les supplétifs musulmans engagés aux côtés de l’armée française et leurs familles. Ces hommes sont recrutés localement, souvent dans des zones rurales, pour des missions de surveillance, de protection et de combat. Leur statut, précaire et temporaire, diffère de celui des soldats de carrière, mais leur exposition aux risques est bien réelle.

Le terme harki vient des harkas, unités de combat constituées et encadrées par l’armée française. Toutefois, toutes les catégories d’auxiliaires n’entrent pas exactement dans cette appellation : on distingue notamment les moghaznis (gardes affectés aux Sections administratives spécialisées, les SAS) et divers groupes d’autodéfense mis en place dans les villages. L’ensemble forme ce que les textes officiels appellent des supplétifs.

Leur engagement s’inscrit dans un contexte d’escalade du conflit : la montée en puissance du FLN face à l’armée française, la fragmentation des loyautés locales, les rivalités tribales et l’insécurité quotidienne. Pour bien comprendre ces choix, il faut revenir aux causes du conflit et au basculement progressif vers une guerre totale.

🔎 Statut et missions des supplétifs

Les supplétifs sont engagés par contrats courts, renouvelables, et perçoivent une solde. Ils guident les troupes dans des zones qu’ils connaissent, renseignent sur les déplacements, protègent les axes et participent aux opérations. Leur valeur militaire repose sur la connaissance du terrain et des sociabilités locales. Mais leur statut hybride (ni pleinement militaires, ni civils) les rend vulnérables en cas de revirement politique.

Sur le plan administratif, leur encadrement passe par des officiers français et, dans les campagnes, par les SAS chargées à la fois d’action militaire et d’actions dites « psychologiques » (écoles, dispensaires, routes). Cette proximité avec l’appareil français les expose à des représailles du FLN, et, inversement, à la défiance d’une partie de la population.

👥 Qui sont les « exilés » ?

Dans cet article, le mot exilés renvoie surtout aux harkis et à leurs familles qui, à la fin du conflit, quittent l’Algérie pour la métropole. Le terme recouvre des réalités variées : départs encadrés par l’armée, évacuations improvisées, ou passages individuels. Il ne faut pas confondre avec les rapatriés européens (souvent appelés « pieds-noirs »), même si les trajectoires se croisent à l’été 1962.

La chronologie est décisive : les Accords d’Évian instaurent un cessez-le-feu, puis vient l’indépendance de l’Algérie. Entre ces deux temps, l’incertitude règne pour les supplétifs. Beaucoup espèrent rester, d’autres cherchent à partir. Les familles se retrouvent au cœur de décisions pressantes, parfois tragiques.

🧭 Pourquoi s’engager ? Une mosaïque de motivations

Les choix sont rarement réductibles à une seule logique. On observe des motivations multiples : recherche de sécurité face aux pressions des deux camps, fidélités locales (famille, clan, notables), perspectives salariales dans un contexte de pauvreté rurale, ou encore rivalités anciennes. L’armée française met en avant la protection des villages et la lutte contre le FLN ; de son côté, le FLN dénonce la « trahison ». Entre ces récits opposés, la réalité des parcours est souvent plus grise que noire ou blanche.

⚖️ Une catégorie juridiquement à part

Les harkis ne bénéficient pas des mêmes droits que les militaires d’active. Leur statut de supplétifs conditionne solde, retraite et reconnaissance. Après 1962, cette singularité pèse lourd : elle complique les démarches, l’accès aux droits et, plus tard, les politiques de réparation. Pour un panorama des cadres juridiques et mémoriels, voir le dossier de Vie-publique et les informations de l’ONACVG.

🧩 Enjeux pour la suite de l’article

Parce que Harkis et exilés forment un sujet à la fois militaire, social et mémoriel, nous suivrons une progression : motivations d’engagement, violences de 1962, départs vers la France, conditions d’accueil et d’intégration, puis politiques de reconnaissance et débats contemporains de mémoire. Ce fil directeur permet de relier les expériences individuelles aux dynamiques politiques de part et d’autre de la Méditerranée.

Infographie présentant le contexte et les définitions essentielles pour comprendre qui sont les harkis et supplétifs musulmans pendant la guerre d’Algérie. 📸 Source : reviserhistoire.fr

🛡️ Engagement et motivations : entre protection, solde et loyautés locales

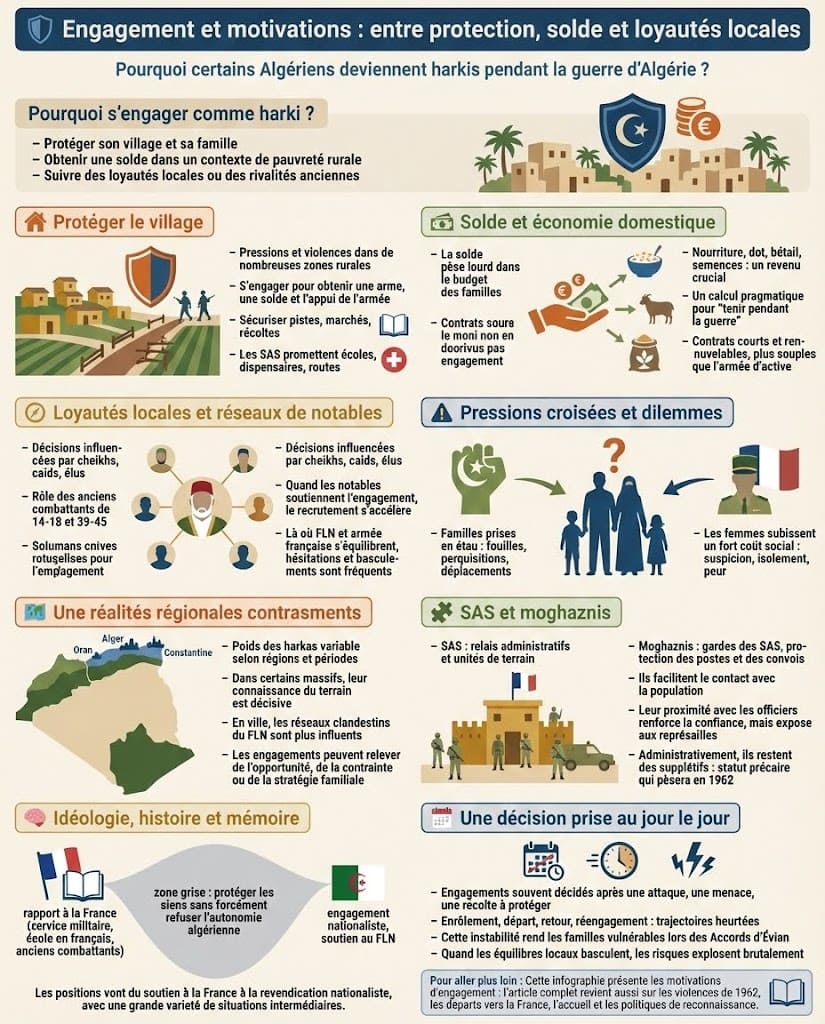

Pourquoi des Algériens choisissent-ils de devenir harkis ? Les trajectoires sont diverses. Certains rejoignent les harkas pour protéger leur village contre les attentats et les représailles. D’autres y voient une source de revenu stable dans un contexte rural marqué par la pauvreté et le chômage saisonnier. Enfin, des rivalités anciennes entre familles ou tribus pèsent parfois autant que les considérations politiques.

🏘️ La protection des villages comme première raison

Dans de nombreuses zones rurales, les habitants subissent pressions et violences. S’engager comme supplétif permet d’obtenir une arme, une solde et surtout l’appui de l’armée pour sécuriser pistes, marchés et récoltes. Les SAS (Sections administratives spécialisées) promettent écoles, dispensaires et routes : ces services, même inégaux, rendent l’alliance avec l’autorité française concrète au quotidien.

💶 La solde, le pragmatisme et l’économie domestique

La solde pèse lourd dans le budget des familles. Elle finance nourriture, dot, bétail, semences. Beaucoup d’hommes raisonnent de manière pragmatique : il s’agit de tenir pendant la guerre. Cette logique n’exclut pas des convictions ; elle révèle simplement un calcul de survie. Par ailleurs, le contrat court et renouvelable offre une souplesse que ne donne pas l’armée d’active.

🧭 Loyautés locales et réseaux de notables

Les décisions passent par les notables (cheikhs, caïds, élus), les anciens combattants de 14-18 ou 39-45, ou des figures respectées du village. Lorsque ces relais soutiennent l’engagement, le recrutement s’accélère. À l’inverse, là où les réseaux du FLN et de l’armée française s’équilibrent, les hésitations se prolongent et les basculements d’allégeance sont plus fréquents.

⚠️ Pressions croisées et dilemmes

Les harkis vivent sous une double pression. Le FLN sanctionne la « collaboration » par l’intimidation, l’enlèvement, parfois l’exécution. De son côté, l’armée française exige des résultats, des renseignements, de la présence aux opérations. Entre les deux, les familles subissent fouilles, perquisitions, déplacements. Les femmes, en particulier, paient un prix social élevé : suspicion de part et d’autre, isolement et peur.

🗺️ Des réalités régionales contrastées

Le poids des harkas varie selon les régions et les périodes. Dans certains massifs ruraux, la connaissance du terrain par les supplétifs est décisive pour les opérations. Dans d’autres zones, l’urbanisation et la clandestinité favorisent davantage les réseaux du FLN. Cette géographie explique des engagements différents, par opportunité, par contrainte ou par stratégie familiale.

🧩 Le rôle des SAS et des moghaznis

Les SAS sont à la fois relais administratifs et unités de terrain. Leurs gardes, les moghaznis, assurent la protection des postes, escortent les convois et facilitent le contact avec la population. Leur proximité quotidienne avec les officiers renforce la confiance, mais les expose aussi aux représailles. Administrativement, ils restent des supplétifs : un statut précaire qui pèsera lourd en 1962.

🧠 Idéologie, histoire et mémoire familiale

Certains harkis invoquent le rapport à la France : service militaire antérieur, scolarisation en français, souvenirs d’anciens combattants, ou rejet du programme du FLN. D’autres s’y opposent, par conviction nationaliste. Entre ces pôles, une grande zone grise domine : s’engager pour protéger les siens sans pour autant rejeter l’idée d’une autonomie algérienne à terme. Relire les causes du conflit aide à comprendre cette palette de positions.

📅 Une décision prise « au jour le jour »

Beaucoup d’engagements se prennent à court terme : une attaque, une menace, une récolte à protéger, un officier convaincant. Ces décisions, prises dans l’urgence, expliquent les trajectoires heurtées : enrôlement, départ, retour, réengagement. Elles expliquent aussi la vulnérabilité des familles au moment charnière des Accords d’Évian, quand les équilibres locaux basculent brutalement.

Infographie sur les raisons d’engagement des harkis, entre protection des familles, intérêt économique, loyautés locales et contraintes de la guerre d’Algérie. 📸 Source : reviserhistoire.fr

📚 Pour aller plus loin

Pour un aperçu des politiques publiques et des cadres de reconnaissance, consulter Vie-publique. Pour les parcours individuels et l’accès aux droits, voir l’ONACVG. Des ressources historiques et pédagogiques existent aussi sur cheminsdememoire.gouv.fr.

⏳ 1962 : violences, représailles et sentiment d’abandon

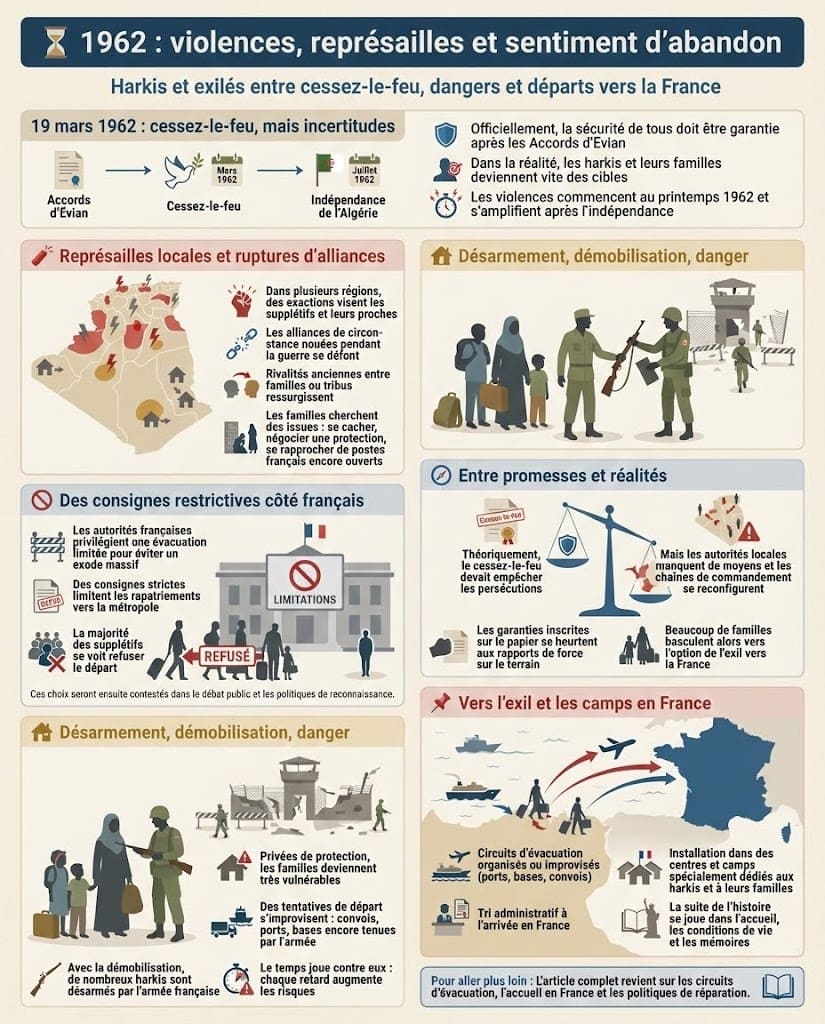

Le cessez-le-feu des Accords d’Évian ouvre une phase d’incertitude. Officiellement, la sécurité de tous doit être garantie. Pourtant, sur le terrain, les Harkis et exilés deviennent vite des cibles. Les représailles commencent dès le printemps, puis s’amplifient après l’indépendance.

🧨 Représailles locales et ruptures d’alliances

Dans plusieurs régions, des exactions visent les supplétifs et leurs proches. Les alliances de circonstance nouées pendant la guerre se défont. Par ailleurs, les rivalités anciennes ressurgissent. Dès lors, les familles cherchent des issues : rester cachées, négocier une protection, ou se rapprocher des postes français encore ouverts.

🚫 Des consignes restrictives côté français

Au même moment, les autorités françaises en Algérie privilégient une évacuation limitée. Officiellement, il s’agit d’éviter un exode massif. Concrètement, le gouvernement impose des restrictions strictes pour limiter les rapatriements. La majorité des supplétifs se voit refuser le départ. Cette politique, contestée ensuite, alimente chez les Harkis et exilés un profond sentiment d’abandon. Pour le contexte administratif, voir les dossiers de Vie-publique.

🏚️ Désarmement, démobilisation et exposition au danger

Avec la démobilisation, les harkis sont souvent désarmés par l’armée française. Or, ainsi privés de protection, les familles se retrouvent vulnérables. Les tentatives de départ s’organisent dans l’urgence : convois improvisés, passages par les ports, demandes de transit par les bases encore tenues par l’armée.

🧭 Entre promesses et réalités

Théoriquement, le cessez-le-feu devait empêcher les persécutions. Toutefois, les autorités locales manquent de moyens, et les chaînes de commandement se reconfigurent. Ainsi, les garanties formelles se heurtent à la réalité des rapports de force. Cette tension explique la bascule rapide vers l’option de l’exil vers la France.

Infographie sur l’année 1962, les violences et représailles visant les harkis, ainsi que le sentiment d’abandon ressenti après les Accords d’Évian. 📸 Source : reviserhistoire.fr

📌 Repères pour la suite

Pour comprendre les trajets, il faut désormais suivre les circuits d’évacuation, le tri administratif à l’arrivée, puis l’installation dans des centres spécialement dédiés. Les pages de l’ONACVG et de Chemins de mémoire donnent des jalons utiles.

🧭 Exil vers la France : itinéraires, tri à l’arrivée et premiers accueils

À partir du printemps 1962, une partie des Harkis et exilés tente de quitter l’Algérie. Les départs se font par convois terrestres vers les ports et aéroports, parfois avec l’appui d’unités françaises, parfois de façon improvisée. L’urgence, les menaces et l’incertitude créent des scènes de foule et des départs familiaux fragmentés.

🚢 Par où part-on ?

Les itinéraires convergent vers les grands ports et aéroports : embarquements depuis les principales villes côtières, puis traversées rapides vers la métropole. Les listes d’embarquement sont variables et les priorités changent selon les jours. Beaucoup de familles attendent des jours entiers, sans garantie ni document clair.

🗂️ Tri administratif à l’arrivée

En métropole, l’accueil passe par un tri : identité, ancien statut de supplétif, composition familiale, état de santé. Les autorités redirigent ensuite vers des centres d’hébergement temporaires. Cette étape est décisive, car elle conditionne l’accès aux droits, aux allocations et aux premières affectations géographiques.

🏚️ Centres et camps d’hébergement

Des centres spécialisés reçoivent les familles pour des durées variables. L’objectif officiel est de sécuriser, soigner et orienter. En pratique, la promiscuité, l’isolement et l’attente prolongée pèsent sur les adultes comme sur les enfants. Les associations caritatives complètent l’action des services de l’État.

🌲 Hameaux de forestage et premières affectations

Beaucoup d’hommes sont dirigés vers des hameaux de forestage et des chantiers publics. L’idée est de fournir un emploi immédiat et un logement sommaire. D’autres rejoignent des cités d’urgence à proximité de villes moyennes. Cette politique facilite l’encadrement, mais isole socialement les familles.

📜 Statut et documents

Le statut des anciens supplétifs diffère de celui des rapatriés européens. Les démarches sont plus lourdes et les droits moindres au départ. Des circulaires successives ajustent l’allocation, la scolarisation, l’accès aux soins et les regroupements familiaux. Pour un panorama des dispositifs, voir Vie-publique et l’ONACVG.

🔁 Continuités avec la guerre, ruptures avec l’Algérie

La transition est brutale : du risque immédiat en Algérie à la mise à l’abri, mais sous tutelle, en France. Beaucoup vivent l’exil comme une solution de survie, pas comme un choix durable. La mémoire de ce moment fonde ensuite des engagements associatifs et des demandes de reconnaissance, à relier aux débats mémoriels contemporains.

Infographie présentant l’exil des harkis vers la France, du départ d’Algérie au tri administratif et aux premiers dispositifs d’accueil en métropole. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Dans la partie suivante, on analyse l’intégration en métropole et les droits : scolarité, emploi, habitat et politiques publiques.

🏠 Intégration en métropole et droits : campements, école et travail

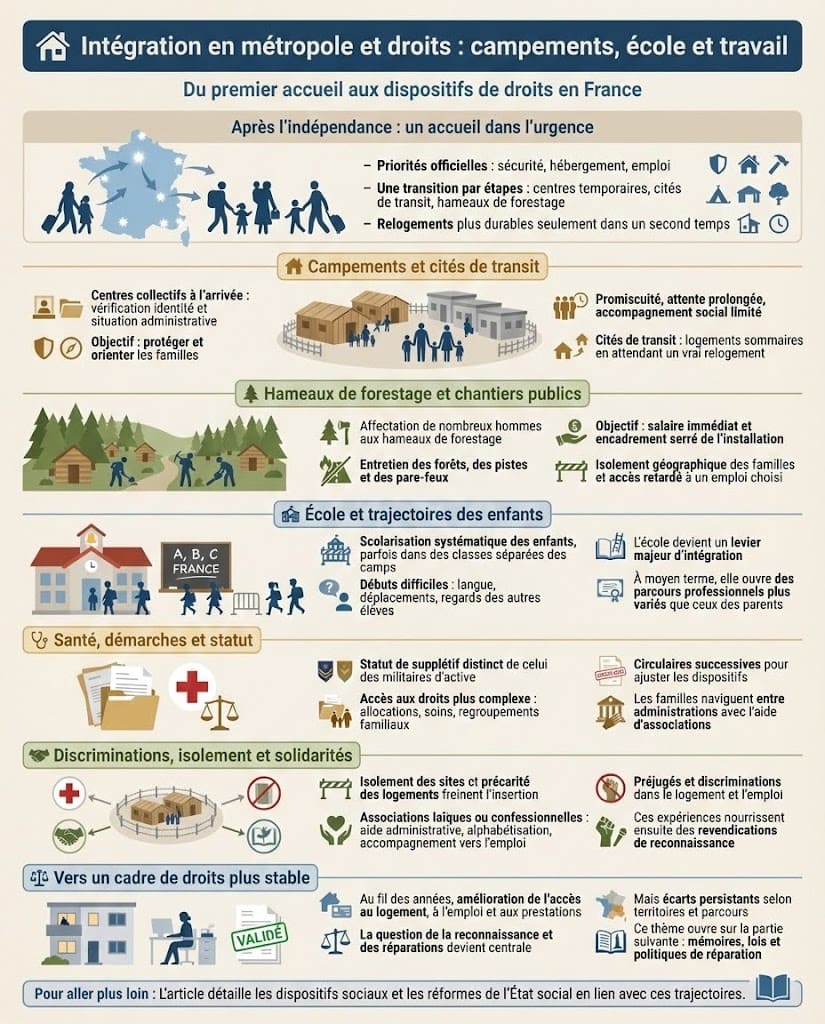

Après l’indépendance, l’accueil des Harkis et exilés s’organise dans l’urgence. Les priorités officielles sont la sécurité, l’hébergement et l’orientation vers un emploi. En pratique, la transition se fait par étapes : centres temporaires, cités de transit, hameaux de forestage, puis relogements plus durables.

🏚️ Campements et cités de transit

À l’arrivée, des familles passent par des centres collectifs où l’on vérifie l’identité et la situation administrative (supplétif, famille, santé). Ces lieux doivent protéger et orienter, mais l’attente et la promiscuité pèsent. Les cités de transit offrent ensuite un toit sommaire, avec un accompagnement social minimal, en attendant un logement plus stable.

🌲 Hameaux de forestage et chantiers publics

Beaucoup d’hommes sont affectés aux hameaux de forestage : entretien des forêts, pistes, pare-feux. L’objectif est double : fournir un salaire immédiat et encadrer l’installation. Cette stratégie garantit une activité, mais isole géographiquement les familles et retarde l’accès à un emploi choisi.

🏫 Scolarisation et trajectoires des enfants

La scolarisation est systématique, mais elle se fait parfois dans des classes séparées au sein des camps, retardant le mélange avec les autres enfants. La scolarisation constitue un levier majeur d’intégration, malgré des débuts difficiles (langue, déplacements, regards). À moyen terme, elle ouvre des parcours professionnels variés, en rupture avec l’emploi encadré des parents. Ce basculement générationnel explique beaucoup des évolutions sociales ultérieures.

🩺 Santé, démarches et statut

Le statut de supplétif, distinct de l’armée d’active, complique l’accès aux droits. Des circulaires successives ajustent allocations, soins et regroupements familiaux. Les familles naviguent entre administrations, parfois avec l’aide d’associations. Pour le cadre initial des garanties, relire les Accords d’Évian.

🤝 Discriminations, isolement et solidarités

L’isolement des sites, la précarité des logements et des préjugés freinent l’insertion. Des réseaux associatifs, laïque ou confessionnels, soutiennent l’accompagnement administratif, l’alphabétisation et l’emploi. La mémoire de ces premières années nourrit ensuite des revendications de reconnaissance, à relier à la mémoire de la guerre d’Algérie.

⚖️ Vers un cadre de droits plus stable

Au fil des années, des dispositifs améliorent l’accès au logement, à l’emploi et aux prestations. Toutefois, les écarts persistent selon les territoires et les parcours. La question de la reconnaissance et des réparations devient centrale et fera l’objet de la partie suivante, consacrée à la mémoire et aux reconnaissances. Pour le contexte social élargi, voir aussi les réformes de l’État social en France.

Infographie sur l’intégration des harkis en métropole, entre campements, cités de transit, scolarisation des enfants et insertion professionnelle encadrée. 📸 Source : reviserhistoire.fr

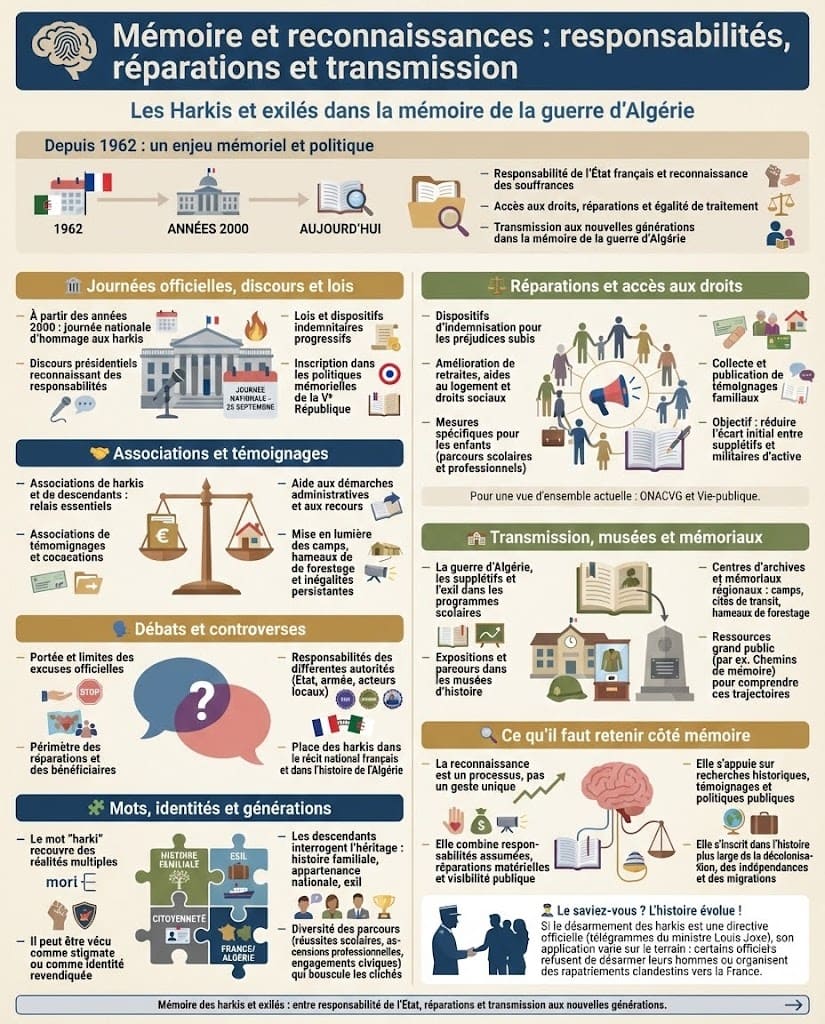

🧠 Mémoire et reconnaissances : responsabilités, réparations et transmission

Depuis 1962, la question des Harkis et exilés est devenue un enjeu mémoriel et politique majeur. Elle engage la responsabilité de l’État français, la reconnaissance des souffrances subies, l’accès aux droits et la transmission aux nouvelles générations. Elle s’inscrit, plus largement, dans la mémoire de la guerre d’Algérie.

🏛️ Journées officielles, discours et lois

À partir des années 2000, l’État institue une journée nationale d’hommage aux harkis et multiplie les gestes : discours présidentiels, reconnaissances de responsabilités, textes législatifs et indemnitaires. Ces étapes s’inscrivent dans la dynamique plus large des politiques mémorielles de la Ve République et des prises de position de plusieurs présidents marquants.

⚖️ Réparations et accès aux droits

Au fil du temps, plusieurs dispositifs visent à reconnaître les préjudices et à améliorer l’accès aux droits (indemnisation, retraites, aides au logement, dispositifs pour les enfants). Ces politiques cherchent à corriger l’inégalité initiale entre le statut de supplétif et celui des militaires d’active. Pour un panorama à jour des mesures, on peut consulter l’ONACVG et les dossiers de Vie-publique.

🤝 Rôle des associations et témoignages

Les associations de harkis et de descendants jouent un rôle essentiel : elles accompagnent les démarches, portent les demandes de reconnaissance, collectent et publient des témoignages. Cette parole, longtemps confidentielle, est devenue centrale pour documenter les trajectoires familiales, l’expérience des camps et des hameaux de forestage, et les inégalités persistantes.

🗣️ Débats et controverses

La mémoire des Harkis et exilés reste traversée de controverses : portée des excuses officielles, périmètre des réparations, responsabilité des différentes autorités, place des harkis dans le récit national. Ces débats rejoignent ceux, plus larges, sur la fabrique des politiques mémorielles et la place de la guerre d’Algérie dans l’histoire de France et d’Algérie.

🏫 Transmission scolaire, musées et lieux de mémoire

La guerre d’Algérie, l’engagement des supplétifs et l’exil figurent aujourd’hui dans les programmes scolaires et les musées d’histoire. Des centres d’archives et des mémoriaux régionaux rappellent les itinéraires d’arrivée, les cités de transit, les hameaux de forestage et les trajectoires professionnelles. Pour des repères historiques grand public, voir aussi Chemins de mémoire.

🧩 Mots, identités et générations

Le terme « harki » recouvre des réalités multiples et peut être vécu comme stigmate ou comme identité revendiquée. Les descendants interrogent l’héritage : comment conjuguer l’histoire familiale, l’appartenance nationale et le vécu de l’exil ? La diversité des parcours (réussites scolaires, ascensions professionnelles, engagements civiques) nuance les représentations et invite à dépasser les caricatures.

🔍 Ce qu’il faut retenir côté mémoire

La reconnaissance est un processus, pas un acte unique. Elle combine admissions de responsabilité, réparations matérielles, visibilité publique et transmission. Elle se nourrit de recherches historiques, de témoignages et de politiques publiques — et s’articule avec l’histoire plus large de la décolonisation, de l’indépendance et des migrations.

Infographie retraçant les enjeux de mémoire et de reconnaissance des harkis, entre responsabilités de l’État, réparations et transmission de l’histoire de la guerre d’Algérie. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Prêt pour la synthèse ? Je te propose maintenant un résumé 🧠 À retenir avant la FAQ et le quiz.

🧠 À retenir

- Qui sont les harkis ? Des supplétifs algériens (harkas, moghaznis, autodéfense) engagés aux côtés de l’armée française, recrutés localement dans le contexte de la guerre d’Algérie.

- Motivations multiples : protection des villages, solde et survie économique, loyautés locales, réseaux de notables, trajectoires familiales — un mélange de contraintes et de choix.

- Rôle des SAS : les Sections administratives spécialisées encadrent, protègent et administrent ; leurs gardes (moghaznis) assurent sécurité et liaison avec la population.

- 1962, moment de bascule : malgré les Accords d’Évian, des représailles visent des supplétifs ; les consignes restrictives d’évacuation nourrissent un sentiment d’abandon.

- Exil vers la France : départs par ports/aéroports, tri administratif à l’arrivée, orientation vers centres d’hébergement et dispositifs spécifiques.

- Installations encadrées : cités de transit, hameaux de forestage, chantiers publics ; insertion progressive mais souvent marquée par l’isolement et la précarité.

- Statut singulier : les supplétifs n’ont pas initialement les mêmes droits que les militaires d’active ; les dispositifs évolueront ensuite (allocations, retraite, logement).

- Mémoire et reconnaissance : hommages officiels, politiques indemnitaires et débats se structurent dans la mémoire du conflit et sous l’éclairage des relations FLN/armée française.

- Enjeu générationnel : scolarisation et trajectoires des enfants transforment l’intégration et reconfigurent identités et revendications.

- Repère chronologique : cessez-le-feu (19 mars 1962) → indépendance → exils et politiques d’accueil en métropole.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur les harkis et exilés

Qui appelle-t-on exactement « harkis » ?

Le terme désigne surtout les supplétifs musulmans engagés aux côtés de l’armée française (harkas, moghaznis, groupes d’autodéfense) et, par extension, leurs familles. Pour le contexte et les statuts, voir notre partie Contexte et définitions.

Pourquoi certains Algériens se sont-ils engagés côté français ?

Les motivations sont multiples : sécurité des villages, solde, loyautés locales, rivalités, parcours familiaux. On développe ces enjeux dans Engagement et motivations, en lien avec les causes du conflit.

Que se passe-t-il en 1962 pour les harkis restés en Algérie ?

Malgré le cessez-le-feu des Accords d’Évian, des représailles ont lieu et beaucoup cherchent à partir. Nous détaillons ce « moment de bascule » dans 1962 : violences et abandon.

Comment s’organise l’arrivée en France métropolitaine ?

Tri administratif, centres d’hébergement, cités de transit, hameaux de forestage : l’accueil est encadré et progressif. Voir Exil vers la France et Intégration et droits. Des repères pratiques sont disponibles sur l’ONACVG.

Quelles reconnaissances et réparations ont été mises en place ?

Journées d’hommage, discours officiels, textes indemnitaires et dispositifs pour les descendants. Pour une vue d’ensemble, lire Mémoire et reconnaissances et consulter Vie-publique.