🎯 Pourquoi les États généraux 1789 sont décisifs ?

Les États généraux 1789 marquent le basculement d’une monarchie en crise vers une révolution politique. Louis XVI les convoque pour résoudre une impasse fiscale, mais l’élan populaire, les cahiers de doléances et le débat sur le mode de vote ouvrent une brèche inattendue. Rapidement, les députés du Tiers s’affirment « Assemblée nationale », prélude au texte fondateur des droits et aux journées décisives comme la prise de la Bastille. Dès lors, l’ordre politique ancien vacille, jusqu’à la fin de la monarchie.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 📉 Un royaume en impasse : finances, société et autorité

- 📣 La convocation et les règles du jeu

- 📝 Les cahiers de doléances : une parole qui se libère

- ⚖️ Vote par ordre ou par tête : le débat qui change tout

- 🏛️ Du blocage au Serment du Jeu de paume

- 🌟 De la réunion des ordres à l’Assemblée nationale

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

👉 Poursuivons avec le contexte : pourquoi la crise financière et politique pousse-t-elle la monarchie à réunir les trois ordres en 1789 ?

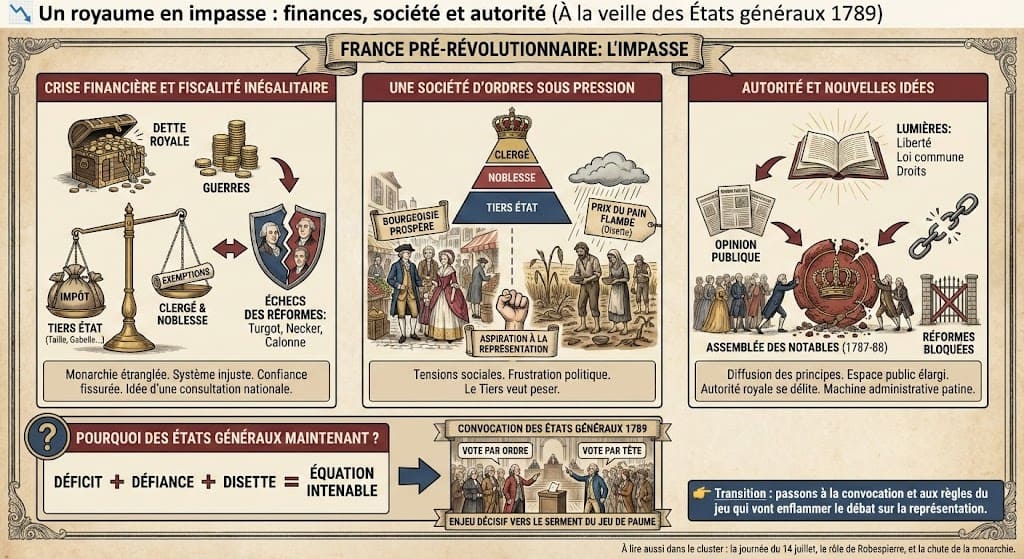

📉 Un royaume en impasse : finances, société et autorité

Crise financière et fiscalité inégalitaire

À la veille des États généraux 1789, la monarchie est étranglée par les dettes des guerres (dont la Révolution américaine (1776)) et par un système fiscal injuste. Le clergé et la noblesse bénéficient d’exemptions, tandis que le Tiers État supporte l’essentiel de l’impôt. Les tentatives de réformes de Turgot, Necker puis Calonne échouent, faute d’adhésion des élites privilégiées. Dès lors, la confiance se fissure et l’idée d’une consultation nationale s’impose comme une sortie possible de l’impasse.

Une société d’ordres sous pression

La France reste une société d’ordres, mais les réalités changent. La bourgeoisie urbaine prospère, les campagnes subissent de mauvaises récoltes, et les prix du pain flambent. Cette tension sociale alimente la frustration politique. Peu à peu, une aspiration à la représentation s’affirme : le Tiers veut peser autrement que par l’impôt. Ce basculement prépare l’irruption d’une souveraineté nationale appelée à transformer l’Ancien Régime.

Opinion publique et nouvelles idées

Les Lumières diffusent des principes de liberté, de loi commune et de droits. Pamphlets et journaux popularisent ces idées, élargissant l’espace public. Dans ce contexte, la convocation d’assemblées élues paraît légitime. Demain, ces aspirations se traduiront en textes et en symboles, comme la Déclaration des droits, qui fixera un horizon politique inédit pour le royaume.

Des réformes bloquées à l’Assemblée des notables

En 1787 et 1788, l’Assemblée des notables refuse les projets fiscaux de Calonne puis de Brienne. Le roi recule et l’autorité se délite. La machine administrative patine, les parlements s’opposent, et les troubles grandissent. Finalement, Louis XVI annonce la réunion des États généraux 1789, espérant une adhésion nationale qui relégitimerait l’impôt et restaurerait l’État.

Pourquoi des États généraux maintenant ?

Parce que l’équation devient intenable : déficit, défiance et disette. En convoquant les États, la Couronne parie sur une négociation avec les ordres. Mais le Tiers, fort de l’élan des cahiers de doléances, souhaite un vote « par tête », et non « par ordre ». Ce point technique deviendra l’enjeu décisif qui mènera au Serment du Jeu de paume, prélude à l’affirmation de la nation souveraine.

👉 Transition : passons à la convocation et aux règles du jeu qui vont enflammer le débat sur la représentation.

Finances asphyxiées, société d’ordres bloquée et autorité royale qui se délite : visualisez le cocktail explosif qui mène inévitablement à la convocation des États généraux. 📸 Source : reviserhistoire.fr

À lire aussi dans le cluster : la journée du 14 juillet, le rôle de Robespierre, et la chute de la monarchie.

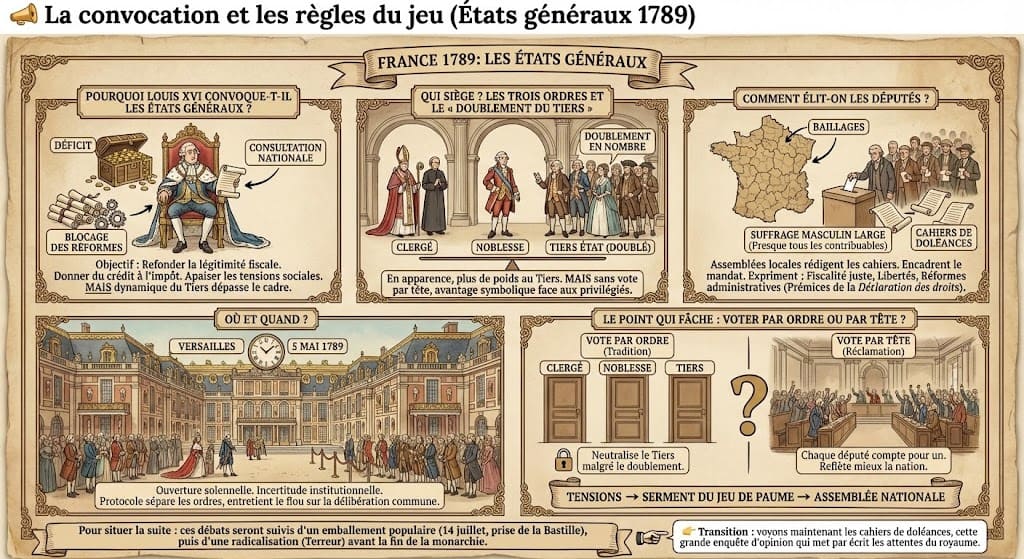

📣 La convocation et les règles du jeu

Pourquoi Louis XVI convoque-t-il les États généraux ?

Face au déficit et au blocage des réformes, Louis XVI espère refonder la légitimité fiscale par une consultation nationale. Les États généraux 1789 doivent donner du crédit à l’impôt et apaiser les tensions sociales. Mais la dynamique politique du Tiers, nourrie par les cahiers de doléances, va rapidement dépasser ce cadre.

Qui siège ? Les trois ordres et le « doublement du Tiers »

Le clergé, la noblesse et le Tiers envoient leurs députés à Versailles. Pour répondre aux attentes, le Tiers est « doublé » en nombre. En apparence, cela donne plus de poids au Tiers. Mais sans le vote par tête, cet avantage numérique reste symbolique face aux deux autres ordres. En pratique, tout dépendra du mode de vote retenu, véritable nerf de la bataille politique de 1789.

Comment élit-on les députés ?

Les élections se déroulent par baillages, au suffrage masculin très large (ouvert à presque tous les contribuables). Les assemblées locales rédigent aussi des cahiers de doléances qui encadrent le mandat des députés. Ces textes expriment fiscalité plus juste, libertés publiques et réformes administratives, prémices de la future Déclaration des droits.

Où et quand ?

La réunion s’ouvre à Versailles le 5 mai 1789. La solennité de la séance d’ouverture contraste avec l’incertitude institutionnelle. Le protocole sépare les ordres et entretient le flou sur la délibération commune, point sensible qui mènera à la crise de juin.

Le point qui fâche : voter par ordre ou par tête ?

La tradition prévoit un vote par ordre, qui peut neutraliser le Tiers malgré son « doublement ». Le Tiers réclame un vote par tête, chaque député comptant pour un, ce qui refléterait mieux la nation. Le refus d’arbitrer clairement ouvre une séquence de tensions qui conduira au Serment du Jeu de paume puis à la naissance de l’Assemblée nationale.

Pour situer la suite dans le récit révolutionnaire : ces débats seront suivis d’un emballement populaire qui culmine le 14 juillet (prise de la Bastille) et, plus tard, d’une radicalisation (Terreur) avant la fin de la monarchie.

Pourquoi Louis XVI convoque-t-il les États ? Qui siège et comment sont-ils élus ? Une infographie pour saisir les enjeux initiaux et le piège politique du mode de vote. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Transition : voyons maintenant les cahiers de doléances, cette grande enquête d’opinion qui met par écrit les attentes du royaume.

📝 Les cahiers de doléances : une parole qui se libère

D’où viennent les cahiers ?

Les communautés rédigent, dès l’hiver-printemps, des listes d’attentes et de réformes. Chaque paroisse ou corps de métiers produit un cahier, synthétisé ensuite au niveau du bailliage. Ce processus encadre le mandat des députés aux États généraux 1789 et transforme des plaintes dispersées en un programme de réformes lisible.

Comment s’organise la rédaction ?

Des assemblées locales élisent leurs délégués qui portent les cahiers à l’échelon supérieur. On discute l’impôt, la justice, les libertés, le prix du pain, les droits seigneuriaux. Le vocabulaire demeure souvent respectueux envers le roi, mais ferme sur l’urgence d’une réforme fiscale et politique.

Ce que disent les cahiers du Tiers

Priorité à l’égalité devant l’impôt, à la fin des privilèges, à la liberté de la presse et à la réforme de la justice. Beaucoup demandent des États généraux périodiques, une représentation plus juste et un vote « par tête ». Ces propositions préfigurent des principes qui seront repris l’été 1789, notamment dans la Déclaration des droits.

Ce que disent les cahiers du clergé et de la noblesse

Le bas clergé défend souvent les communautés rurales (baisse de la dîme, secours aux pauvres), quand une partie de la noblesse se montre réformatrice (rationaliser l’impôt, moderniser l’administration). D’autres nobles restent attachés au vote par ordre et à leurs exemptions, ce qui annonce l’affrontement de juin à Versailles.

Des plaintes… aux propositions concrètes

Beaucoup de cahiers ne se contentent pas de critiquer : ils formulent des solutions. Abolition des corvées, rachat des droits féodaux, uniformisation des mesures, transparence des finances, contrôle des ministres. La nation se découvre capable d’écrire sa propre réforme.

Un tremplin politique

En fédérant l’opinion, les cahiers donnent une légitimité nouvelle aux députés du Tiers. Ils nourrissent la bataille décisive sur le mode de vote, puis l’affirmation nationale qui conduira au Serment du Jeu de paume et à la naissance de l’Assemblée nationale. Cependant, la riposte militaire du roi (troupes autour de Paris, renvoi de Necker) inquiète le peuple. La peur d’un coup de force provoque alors le soulèvement du 14 juillet et l’entrée dans un cycle révolutionnaire qui ira jusqu’à la fin de la monarchie et à la période de Terreur.

Pour explorer des cahiers numérisés : voir les ressources de Gallica (BnF) et les dossiers des Archives nationales. Repères institutionnels sur Assemblée nationale.

Véritable enquête d’opinion avant l’heure, les cahiers de doléances transforment des plaintes locales dispersées en un programme de réformes national et cohérent. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Transition : passons au nœud du problème — voter par ordre ou par tête —, la question technique qui va tout faire basculer.

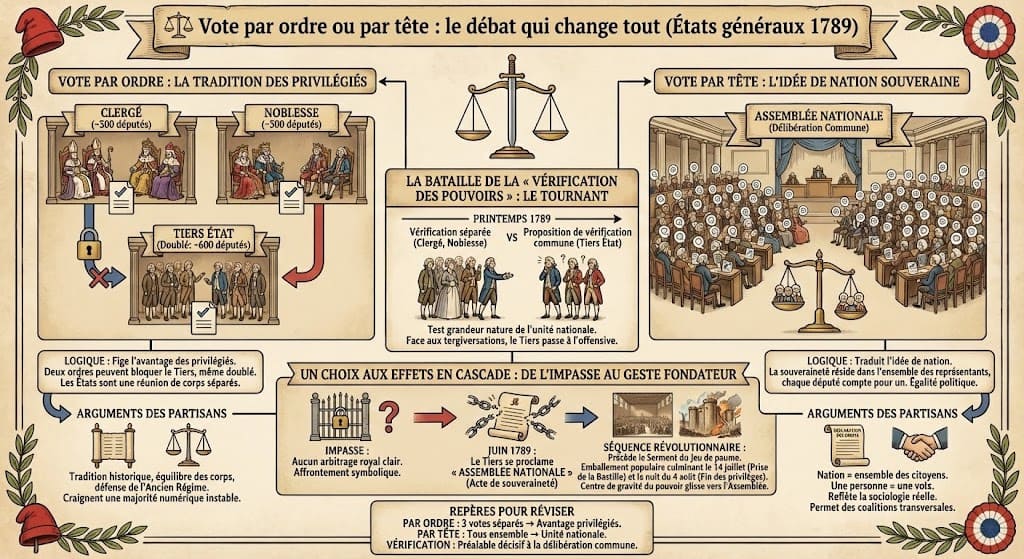

⚖️ Vote par ordre ou par tête : le débat qui change tout

Deux logiques opposées

Aux États généraux 1789, tout se joue sur une question apparemment technique : faut-il voter par ordre (clergé, noblesse, Tiers) ou par tête (chaque député compte pour un) ? Le vote par ordre fige l’avantage des privilégiés : deux ordres peuvent bloquer le Tiers. Le vote par tête traduit au contraire l’idée de nation : la souveraineté réside dans l’ensemble des représentants, pas dans des corps séparés.

Pourquoi le Tiers exige le vote par tête

Malgré le « doublement » du Tiers, le vote par ordre annulerait ce gain. Le Tiers réclame donc la vérification en commun des pouvoirs puis la délibération commune, condition d’un vote par tête. C’est un tournant philosophique : les députés du Tiers ne se pensent plus comme l’« ordre des non-privilégiés », mais comme les mandataires de la nation, ce que consacrera bientôt la Déclaration des droits.

Les privilèges en question

Le clergé et la noblesse sont divisés : une partie du bas clergé et des nobles réformateurs acceptent la délibération commune ; les plus conservateurs y voient une menace pour l’Ancien Régime. L’enjeu dépasse la procédure : accepter le vote par tête, c’est admettre l’égalité politique des représentants et ouvrir la voie à la fin des privilèges, qui sera proclamée dans la nuit du 4 août, dans la dynamique née après la prise de la Bastille.

La bataille de la « vérification des pouvoirs »

Au printemps 1789, chaque ordre vérifie ses mandats séparément. Le Tiers propose une vérification commune : c’est un test grandeur nature de l’unité nationale. Quand le clergé et la noblesse tergiversent, le Tiers passe à l’offensive politique en se déclarant bientôt « Assemblée nationale ». La forme devient fond : une procédure de contrôle s’érige en acte de souveraineté.

Arguments des partisans du vote par ordre

Les défenseurs du vote par ordre invoquent la tradition et l’équilibre des corps. Pour eux, les États généraux sont une réunion d’ordres, pas une chambre nationale. Rompre avec cette logique reviendrait à dénaturer l’institution et à concentrer le pouvoir dans une majorité numérique, perçue comme instable. Mais l’aspiration à la représentation, portée par les cahiers, rend l’argument moins audible.

Arguments des partisans du vote par tête

À l’inverse, les partisans du vote par tête affirment que la nation n’est pas la somme des ordres, mais l’ensemble des citoyens représentés par leurs députés. Une personne = une voix : ce principe simple fait écho à l’égalité civile et politique que défendra la Révolution. En outre, voter par tête reflète mieux la sociologie réelle du royaume, où le Tiers représente la vaste majorité.

Un choix aux effets en cascade

Choisir le vote par tête, c’est autoriser des coalitions transversales : bas clergé + Tiers + nobles libéraux. C’est aussi faire entrer la logique parlementaire dans un royaume encore monarchique. Dès lors, le centre de gravité du pouvoir glisse progressivement vers l’Assemblée, jusqu’à la chute de la monarchie trois ans plus tard.

De l’impasse au geste fondateur

Comme aucun arbitrage royal clair n’est donné, l’impasse se mue en affrontement symbolique. Le Tiers décide d’agir : en juin 1789, il se proclame « Assemblée nationale », acte fondateur qui s’inscrit aussi dans une séquence populaire culminant le 14 juillet. Ce basculement politique précède le moment emblématique du Serment du Jeu de paume.

Repères pour réviser

- Par ordre : trois votes séparés (clergé, noblesse, Tiers) → avantage structurel aux privilégiés.

- Par tête : tous les députés votent ensemble → traduit l’unité nationale.

- Vérification des pouvoirs : préalable décisif à la délibération commune.

Bien plus qu’un point technique, le choix entre vote par ordre et vote par tête est un affrontement philosophique majeur sur la définition même de la souveraineté nationale. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Transition : l’impasse procédurale débouche sur l’événement clé de juin 1789 — le Serment du Jeu de paume — qui engage les députés à ne pas se séparer avant d’avoir donné une Constitution à la France.

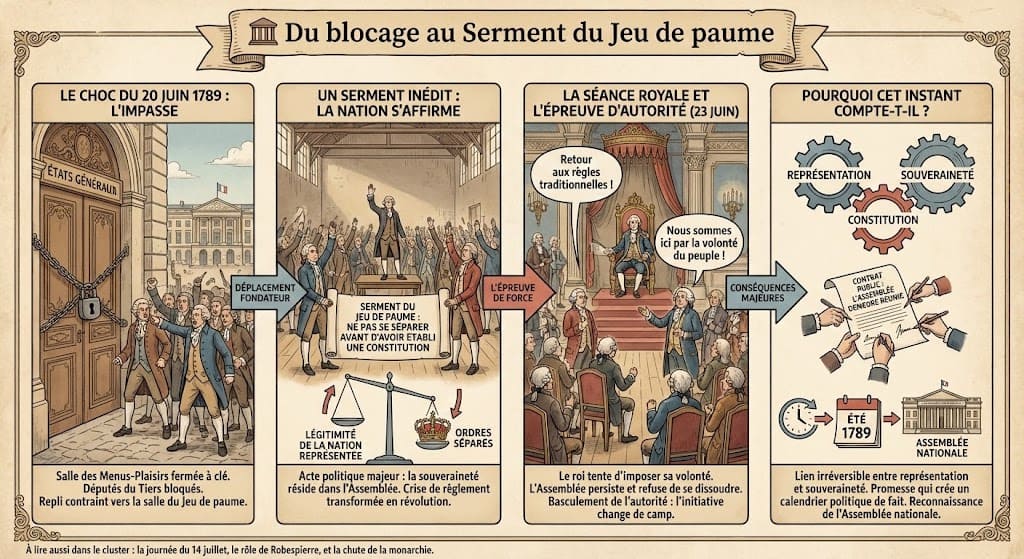

🏛️ Du blocage au Serment du Jeu de paume

Le choc du 20 juin 1789

Alors que les États généraux 1789 piétinent, les députés du Tiers trouvent leur salle fermée à clé. Ils se replient dans la salle du Jeu de paume à Versailles. Ce déplacement contraint devient un moment fondateur : faire corps pour doter la France d’une Constitution.

Un serment inédit

Le 20 juin, les députés jurent de ne pas se séparer avant d’avoir établi une Constitution. L’acte dépasse la procédure : il affirme que la légitimité vient de la nation représentée, pas des ordres séparés. Le serment transforme une crise de règlement en révolution politique assumée.

La séance royale et l’épreuve d’autorité

Le 23 juin, lors de la séance royale, le roi tente de réimposer les règles traditionnelles. Les députés restent. L’Assemblée persiste, soutenue par une partie du clergé et par l’opinion. L’autorité bascule : l’initiative ne vient plus du trône, mais des représentants.

Pourquoi cet instant compte-t-il ?

Parce qu’il lie irréversiblement représentation et souveraineté. Le serment tient lieu de contrat public : tant que la Constitution n’existe pas, l’Assemblée demeure réunie. Cette promesse crée un calendrier de fait, qui conduit à la reconnaissance de l’Assemblée nationale.

Le 20 juin 1789, en jurant de ne pas se séparer avant d’avoir donné une Constitution à la France, les députés transforment une crise de règlement en un acte révolutionnaire fondateur. 📸 Source : reviserhistoire.fr

Transition : la dynamique enclenchée entre le 17 et le 27 juin 1789 installe l’Assemblée au cœur du pouvoir. Voyons comment.

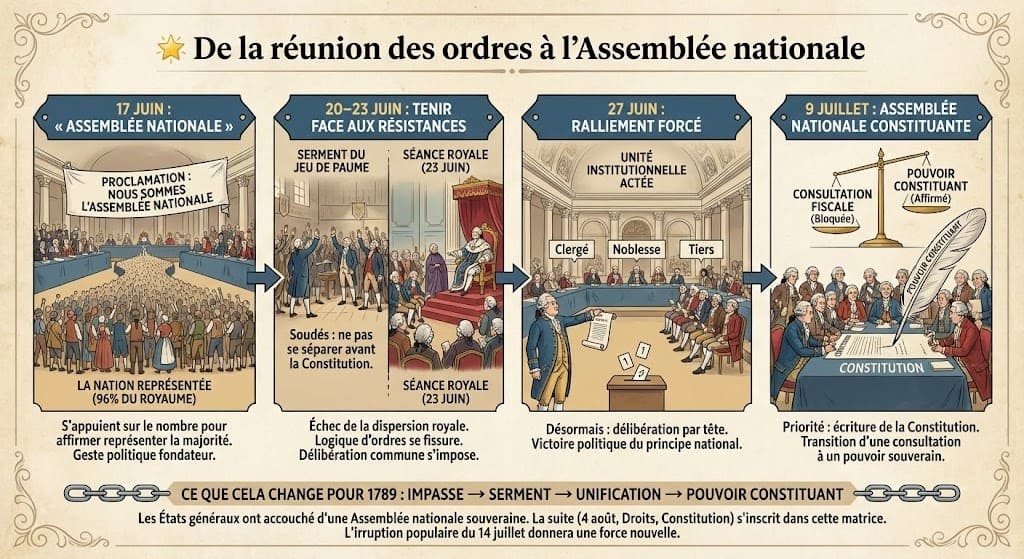

🌟 De la réunion des ordres à l’Assemblée nationale

17 juin : « Assemblée nationale »

Avant même le serment, le 17 juin 1789, les députés du Tiers se proclament « Assemblée nationale ». Ils s’appuient sur le nombre de leurs mandants pour affirmer représenter l’immense majorité du royaume. Ce geste donne un nom politique à la nation en train de naître.

20–23 juin : tenir face aux résistances

Le Serment du Jeu de paume soude les députés ; la séance royale du 23 juin échoue à les disperser. Des membres du clergé, puis des nobles réformateurs, rejoignent l’Assemblée. La logique d’ordres se fissure, la délibération commune s’impose dans les faits.

27 juin : ralliement forcé

Le 27 juin 1789, le roi ordonne finalement aux ordres de se réunir à l’Assemblée. L’unité institutionnelle est actée. Désormais, les représentants siègent ensemble : la délibération se fera « par tête ». C’est la victoire politique du principe national.

9 juillet : Assemblée nationale constituante

Le 9 juillet, l’Assemblée se déclare « constituante ». La priorité devient l’écriture d’une Constitution. En un mois, on est passé d’une consultation fiscale bloquée à un pouvoir constituant affirmé. Quelques jours plus tard, l’irruption populaire du 14 juillet donnera une force nouvelle à cette transition.

Ce que cela change pour 1789

La chaîne est claire : impasse → serment → unification → pouvoir constituant. Les États généraux 1789 ont accouché d’une Assemblée nationale qui se pense détentrice de la souveraineté. La suite de l’année (abolition des privilèges, droits et Constitution) s’inscrit dans cette matrice.

Synthèse du basculement politique majeur de 1789 : comment, en moins d’un mois, les États généraux convoqués par le roi sont devenus une Assemblée nationale constituante souveraine. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Transition : faisons maintenant le point dans un résumé clair et actionnable, avant la FAQ et le quiz.

🧠 À retenir : États généraux 1789

- Contexte : crise financière, blocage des réformes, société d’ordres contestée et essor d’une opinion publique nourrie par les Lumières.

- Cahiers de doléances : vaste consultation qui formule des demandes d’égalité fiscale, de libertés et de délibération commune.

- Nœud décisif : vote par ordre (privilèges préservés) vs vote par tête (représentation nationale). Le Tiers réclame la vérification commune des pouvoirs.

- Dates clés : 5 mai (ouverture à Versailles) → 17 juin (proclamation de l’Assemblée nationale) → 20 juin (Serment du Jeu de paume) → 23 juin (séance royale) → 27 juin (réunion des ordres) → 9 juillet (Assemblée nationale constituante).

- Effet domino : l’unification des ordres légitime le vote par tête et ouvre la séquence révolutionnaire : 14 juillet, Déclaration des droits, puis fin de la monarchie.

- Idée centrale : les États généraux 1789 accouchent d’un pouvoir constituant. La souveraineté passe des ordres au corps national.

Pour situer l’ensemble de la période, vois aussi le cours-pilier sur la Révolution française et, pour la suite des événements, la Terreur et Robespierre.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur les États généraux 1789

Les États généraux existaient-ils avant 1789 ?

Oui. Ils sont convoqués de façon irrégulière depuis le Moyen Âge pour conseiller le roi, sans pouvoir législatif. En 1789, le contexte de crise leur donne une portée inédite.

Pourquoi le « vote par tête » est-il si important ?

Parce qu’il traduit la nation une : chaque député compte pour un. À l’inverse, le vote « par ordre » fige l’avantage des privilégiés. Le passage au vote par tête prépare la proclamation de l’Assemblée nationale.

Les cahiers de doléances étaient-ils révolutionnaires ?

Pas tous. Beaucoup restent respectueux du roi mais exigent des réformes fortes : égalité devant l’impôt, libertés, justice plus efficace. Ils nourrissent les principes de la Déclaration des droits.

Louis XVI aurait-il pu éviter la crise ?

Peut-être, avec un arbitrage clair en faveur de la délibération commune et une réforme fiscale acceptée par les ordres. L’indécision accélère le basculement politique vers l’Assemblée.

Quel lien avec la prise de la Bastille et la suite de 1789 ?

Les décisions de juin légitiment l’Assemblée. L’élan populaire culmine le 14 juillet, puis viennent l’abolition des privilèges et la DDHC, avant la chute de la monarchie.