🎯 Pourquoi la fin de la monarchie est-elle un tournant majeur ?

La fin de la monarchie en France ne tombe pas du ciel : elle naît d’une crise politique, sociale et financière ouverte avec les États généraux, puis accélérée par l’irruption du peuple et des clubs. De 1789 à 1792, chaque mois compte. La prise de la Bastille fracture l’ordre ancien ; ensuite, les institutions hésitent, tandis que la rue, la guerre et la presse précipitent la chute du trône.

Comprendre ce basculement, c’est suivre un enchaînement : crise de la royauté, insurrections urbaines, réformes inabouties, radicalisation populaire, guerre mal engagée et, finalement, déchéance du roi. Tu verras des repères simples, des dates clés et des liens avec la Déclaration des droits et la figure de Robespierre, pour saisir comment naît la Ire République.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 📉 Des crises qui ébranlent le trône (1789-1791)

- 🔥 Des journées populaires qui font l’histoire

- 🏛️ Une Constitution qui ne suffit pas

- ⚔️ La guerre qui radicalise tout (printemps-été 1792)

- 🏰 10 août 1792 : la chute de la monarchie

- 🌟 Héritages et nouveaux horizons républicains

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

👉 Poursuivons avec le contexte : pourquoi la monarchie réforme sans convaincre, jusqu’à se retrouver débordée.

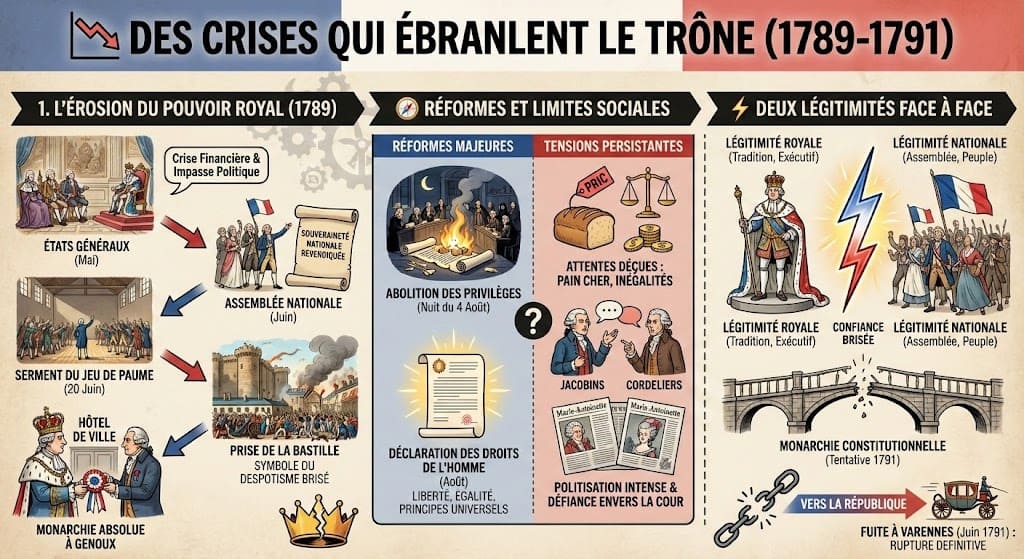

📉 Des crises qui ébranlent le trône (1789-1791)

La fin de la monarchie ne se joue pas en un jour. Elle est le produit d’une succession de crises profondes qui ébranlent peu à peu la royauté entre 1789 et 1791. Dès l’ouverture des États généraux, convoqués par Louis XVI pour résoudre une grave crise financière, le roi perd la maîtrise du processus. Les députés du Tiers État refusent de se dissoudre et se proclament « Assemblée nationale » en juin 1789. C’est un basculement politique majeur : pour la première fois, la souveraineté est revendiquée au nom de la nation et non plus concentrée dans la personne du roi.

Cette rupture institutionnelle se double d’une mobilisation populaire sans précédent. Le serment du Jeu de paume, le 20 juin 1789, illustre la détermination des députés à ne pas céder. Quelques semaines plus tard, la prise de la Bastille, symbole du despotisme royal, marque l’échec de la répression par la force. Louis XVI est contraint de venir à l’Hôtel de Ville de Paris reconnaître la cocarde tricolore : la la monarchie absolue est désormais à genoux, même si elle n’est pas encore officiellement abolie.

🧭 Réformes et limites

L’Assemblée nationale mène des réformes d’ampleur. Dans la nuit du 4 août 1789, les privilèges féodaux sont abolis en principe (même si leur disparition totale prendra plusieurs années), mettant fin à l’ordre social hérité du Moyen Âge. Quelques semaines plus tard, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen proclame des principes universels : liberté, égalité, souveraineté nationale. Pourtant, si le texte inspire l’enthousiasme, il ne règle pas toutes les tensions. Les inégalités sociales persistent, et beaucoup de Français attendent des réformes concrètes dans leur vie quotidienne : pain moins cher, justice plus équitable, impôts mieux répartis.

Dans le même temps, la cour hésite et multiplie les maladresses. Marie-Antoinette est perçue comme hostile aux réformes, ce qui alimente les caricatures et les rumeurs dans les journaux. Les clubs, comme les Jacobins ou les Cordeliers, deviennent des lieux de politisation intense, où l’on critique ouvertement la monarchie et où l’on défend de plus en plus l’idée républicaine, comme aux États-Unis après la Révolution américaine (1776).. L’opinion publique, stimulée par la presse et les pamphlets, devient un acteur politique à part entière.

⚡ Deux légitimités face à face

Peu à peu, deux légitimités irréconciliables s’affrontent. D’un côté, celle du roi, héritier de la tradition monarchique et encore chef de l’exécutif. De l’autre, celle de la nation, incarnée par l’Assemblée et soutenue par les foules urbaines. La monarchie constitutionnelle, qui se dessine en 1791, tente de concilier ces deux forces, mais la confiance est déjà profondément brisée. Chaque décision royale, chaque veto, chaque signe d’hésitation est interprété comme une trahison.

En réalité, la crise de 1789-1791 prépare déjà les événements à venir. La fuite du roi à Varennes en juin 1791 achèvera de rompre le lien fragile entre la royauté et le peuple. Mais dès cette première période, il est clair que l’ordre ancien ne pourra pas survivre. La fin de la monarchie est encore impensable pour beaucoup, mais elle devient chaque jour plus probable.

Pour replacer ces événements dans le long fil de la Révolution, il est utile d’anticiper sur ce qui viendra ensuite : la radicalisation politique, la guerre extérieure, puis la Terreur. En somme, les années 1789-1791 ne sont pas seulement une phase de transition : elles sont déjà le socle de la République à venir.

Si tu veux aller plus loin, tu peux explorer les archives officielles de l’Assemblée nationale ou les collections numérisées des Archives nationales, qui conservent les décrets, procès-verbaux et textes fondateurs de cette période charnière.

De 1789 à 1791, une succession de crises politiques et sociales affaiblit progressivement Louis XVI, opposant la souveraineté nationale émergente à la tradition monarchique. 📸 Source : Généré par IA pour reviserhistoire.fr

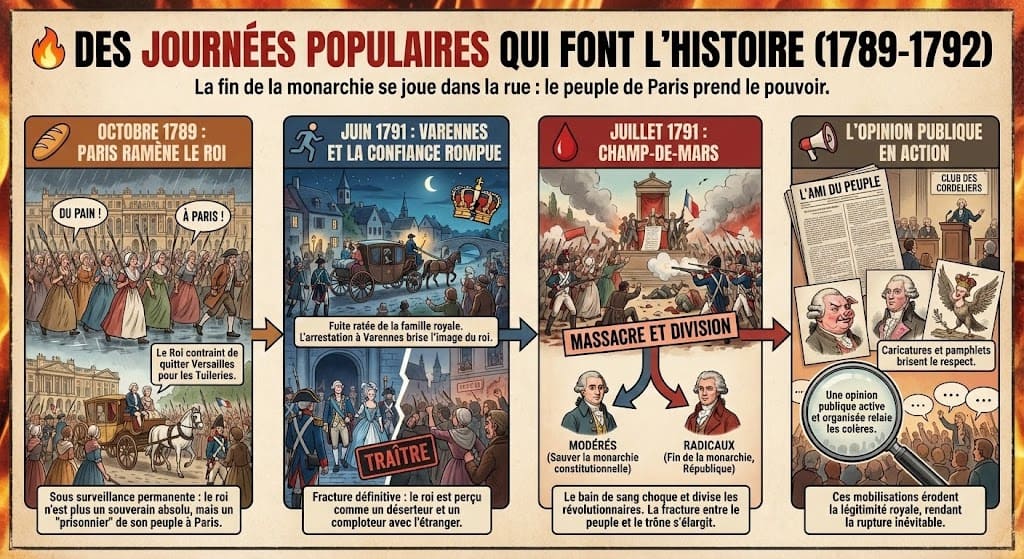

🔥 Des journées populaires qui font l’histoire

La fin de la monarchie ne se joue pas seulement dans les assemblées et les textes de loi. Elle se construit aussi dans la rue, par l’action décisive du peuple de Paris et des provinces. Entre 1789 et 1792, une succession de « journées » insurrectionnelles bouleverse l’équilibre du pouvoir. Chaque mobilisation populaire fragilise un peu plus la royauté et rappelle que, désormais, la souveraineté n’est plus confinée aux salons et aux palais, mais qu’elle se manifeste directement dans les faubourgs, sur les places publiques et devant les grilles des Tuileries.

🥖 Octobre 1789 : Paris ramène le roi

La première grande victoire populaire contre la monarchie intervient en octobre 1789. À Versailles, la disette et le prix du pain attisent la colère. Des milliers de femmes, bientôt suivies d’hommes armés de piques, marchent sur le château pour exiger du roi qu’il vienne à Paris. La scène est saisissante : Louis XVI, contraint et escorté, quitte Versailles pour s’installer au palais des Tuileries. Désormais, il vit sous la surveillance permanente de la capitale et de ses habitants. Aux yeux de beaucoup, le roi n’est plus un souverain lointain et majestueux, mais un prisonnier à demi volontaire, tenu en respect par son peuple.

🏃♂️ Juin 1791 : Varennes et la confiance rompue

Si l’installation à Paris marque déjà une perte d’autorité, la fuite à Varennes en juin 1791 achève de briser l’image royale. Le roi et sa famille, déguisés, tentent de rejoindre une garnison fidèle à l’est du royaume. L’arrestation à Varennes, puis le retour humiliant sous escorte, font éclater au grand jour la fracture entre la monarchie et la nation. Pour beaucoup, le roi est désormais un traître, coupable d’avoir voulu abandonner son peuple et comploter avec les puissances étrangères. Même si l’Assemblée choisit encore de maintenir la monarchie constitutionnelle, la légitimité royale est définitivement entamée. Désormais, l’idée d’une fin de la monarchie n’apparaît plus comme une utopie radicale, mais comme une option envisageable.

🩸 Juillet 1791 : Champ-de-Mars

Un mois plus tard, la fracture s’élargit encore. Le 17 juillet 1791, des milliers de Parisiens se rassemblent au Champ-de-Mars pour signer une pétition demandant la déchéance du roi. La Garde nationale, dirigée par La Fayette, tire sur la foule : c’est un bain de sang. Ce massacre choque et divise profondément le mouvement révolutionnaire. Les modérés veulent sauver la monarchie constitutionnelle ; les plus radicaux, au contraire, y voient la preuve que le trône et la liberté sont incompatibles. Dans ce contexte, les Cordeliers défendent le principe d’une souveraineté populaire intégrale et réclament la fin de la monarchie, tandis que Robespierre, en juillet 1791, reste attaché à la Constitution de 1791 mais se bat surtout pour un suffrage le plus large possible.

📣 L’opinion publique en action

Ces journées populaires ne sont pas des accidents isolés : elles révèlent la montée en puissance d’une opinion publique active et organisée. Les journaux révolutionnaires, les clubs politiques et les sociétés populaires relaient les colères et les aspirations du peuple. Les caricatures et les pamphlets tournent en dérision le roi et la reine, brisant le respect séculaire qui entourait la monarchie. À chaque crise, la confiance s’effrite davantage, jusqu’à rendre inévitable une rupture totale.

Pour plonger dans l’atmosphère de ces journées, tu peux consulter les journaux et gravures numérisés sur Gallica (BnF), où les récits de témoins et les images d’époque montrent l’ampleur de la colère populaire et la fragilité croissante du pouvoir royal.

La rue devient un acteur politique majeur : le peuple de Paris, mobilisé lors de « journées » décisives, accélère la chute de la royauté et radicalise le mouvement. 📸 Source : Généré par IA pour reviserhistoire.fr

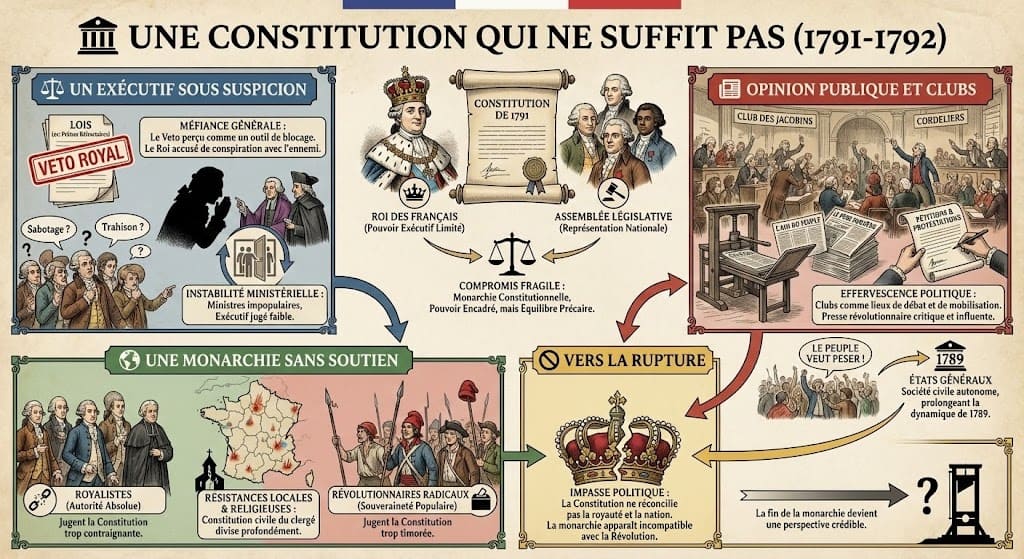

🏛️ Une Constitution qui ne suffit pas

Après les bouleversements de 1789 et les insurrections populaires, l’Assemblée tente de stabiliser la situation politique. En septembre 1791, la France adopte sa première Constitution écrite. C’est une étape capitale : pour la première fois, le roi n’est plus souverain absolu, mais « roi des Français », un monarque constitutionnel dont le pouvoir est limité et encadré par la loi. Sur le papier, le compromis semble équilibré : la nation est représentée par l’Assemblée législative, le roi conserve l’exécutif et un droit de veto. Pourtant, cette monarchie constitutionnelle va rapidement montrer ses limites. L’équilibre fragile qu’elle propose ne convainc ni les partisans du roi ni les révolutionnaires radicaux.

⚖️ Un exécutif sous suspicion

Dès les premiers mois, le fonctionnement de la Constitution est miné par la méfiance. Le droit de veto royal, censé préserver un équilibre des pouvoirs, devient un outil de discorde. Chaque fois que Louis XVI l’utilise pour bloquer une loi (notamment contre les prêtres réfractaires ou la création de camps de gardes nationaux près de Paris), il est accusé de saboter la Révolution. Aux yeux de l’opinion publique, le roi n’agit pas en défenseur de l’ordre constitutionnel, mais comme un obstacle au progrès. Son image d’arbitre impartial s’efface au profit de celle d’un conspirateur au service des ennemis de l’intérieur et de l’étranger.

Le choix des ministres n’arrange rien. Souvent impopulaires et perçus comme inféodés au roi, ils ne parviennent pas à incarner une autorité stable. Cette instabilité renforce l’idée que l’exécutif est faible et incapable de protéger la Révolution. Dans ce climat, les rumeurs de complots royalistes et d’alliances secrètes avec les monarchies voisines se multiplient, accentuant la défiance du peuple envers la couronne.

📰 Opinion publique et clubs

Au même moment, la vie politique s’intensifie dans les clubs et la presse. Les Jacobins, les Cordeliers et d’autres sociétés populaires deviennent des lieux où se forgent les grandes orientations politiques. Ces clubs sont des espaces de débat, mais aussi de mobilisation : on y rédige des pétitions, on y prépare des journées de protestation, on y façonne l’opinion. Les journaux révolutionnaires, lus par des milliers de citoyens, dénoncent les ambiguïtés de la monarchie constitutionnelle et appellent à plus de fermeté.

Cette effervescence est le prolongement direct des États généraux de 1789. Les Français ont découvert qu’ils pouvaient peser sur le destin du royaume. Mais alors que l’Assemblée espère calmer les tensions, la société civile s’organise de façon autonome et pousse toujours plus loin ses revendications. La monarchie constitutionnelle apparaît vite comme une étape inaboutie, incapable de satisfaire à la fois les attentes populaires et les exigences des institutions.

🌍 Une monarchie sans soutien

Ni les royalistes, attachés à l’autorité absolue du roi, ni les révolutionnaires radicaux, qui veulent une véritable souveraineté populaire, ne se reconnaissent dans cette Constitution. Les premiers la jugent trop contraignante, les seconds trop timorée. Résultat : la monarchie constitutionnelle n’a pas de base sociale solide pour la défendre. Dans les provinces, les résistances s’accumulent, notamment sur la question religieuse, avec la Constitution civile du clergé en 1790 qui divise profondément les fidèles.

En somme, la Constitution de 1791, censée stabiliser le pays, ouvre en réalité une nouvelle phase de tensions. Elle ne parvient pas à réconcilier la royauté et la nation. Au contraire, elle confirme aux yeux d’une partie croissante des Français que la monarchie est incompatible avec la Révolution. La fin de la monarchie devient alors une perspective de plus en plus crédible, même si elle reste encore impensable pour beaucoup d’élites modérées.

Tentative de compromis, la Constitution de 1791 échoue à stabiliser le pays. Elle est minée par la méfiance envers le « Roi des Français » et l’effervescence des clubs révolutionnaires. 📸 Source : Généré par IA pour reviserhistoire.fr

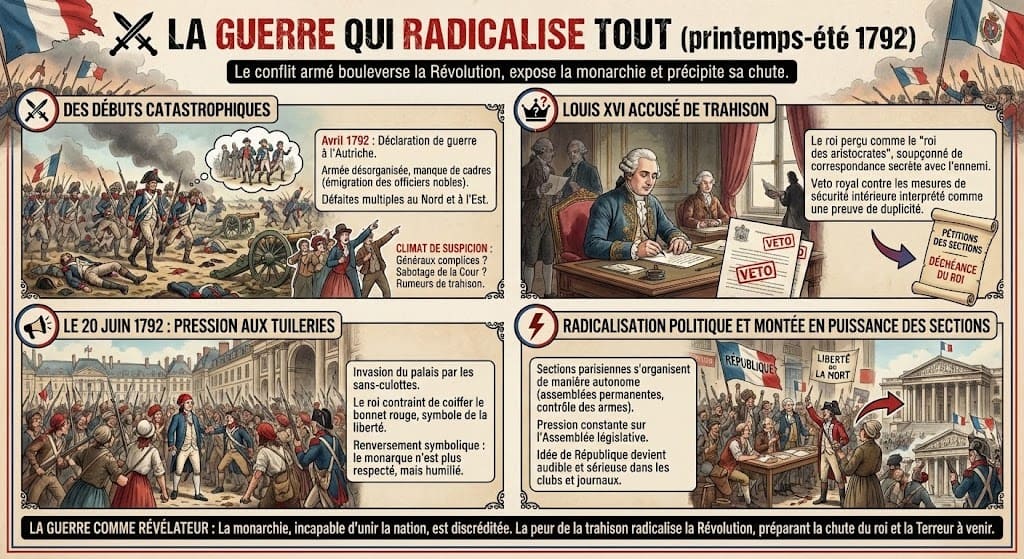

⚔️ La guerre qui radicalise tout (printemps-été 1792)

Au printemps 1792, un nouvel acteur entre en scène et bouleverse la Révolution : la guerre. Depuis 1789, les monarchies européennes observent la situation française avec inquiétude. L’Autriche et la Prusse redoutent que les idées révolutionnaires ne se propagent au-delà des frontières et n’ébranlent leur propre pouvoir. De leur côté, les révolutionnaires les plus radicaux considèrent la guerre comme un moyen d’unir la nation autour d’un ennemi commun et de démasquer les traîtres à l’intérieur. En avril 1792, l’Assemblée législative déclare donc la guerre à l’Autriche. Ce choix va transformer radicalement la dynamique politique et accélérer la fin de la monarchie.

🪖 Des débuts catastrophiques

Dès les premières semaines, la France accumule les revers militaires. L’armée, désorganisée, manque d’expérience et de cadres. Beaucoup d’officiers nobles ont émigré, laissant derrière eux des troupes mal commandées. Les défaites se multiplient, notamment dans le Nord et l’Est du royaume. Ces échecs alimentent un climat de suspicion à Paris : et si les généraux étaient complices de l’ennemi ? Et si la cour elle-même sabotait l’effort de guerre pour précipiter la chute de la Révolution ? Dans ce climat d’angoisse, chaque rumeur prend des proportions gigantesques, renforçant la méfiance du peuple envers le roi.

📉 Louis XVI accusé de trahison

La position de Louis XVI devient intenable. Aux yeux de nombreux patriotes, il est désormais « le roi des aristocrates », soupçonné de correspondre secrètement avec l’ennemi. Les veto qu’il oppose à certaines lois destinées à renforcer la sécurité intérieure apparaissent comme des preuves supplémentaires de sa duplicité. La monarchie constitutionnelle, déjà fragilisée, se délite. Dans les sections parisiennes, on exige de plus en plus ouvertement la déchéance du roi. La guerre, censée unir le pays, radicalise au contraire les divisions.

📣 Le 20 juin 1792 : pression aux Tuileries

Le 20 juin, des milliers de sans-culottes envahissent le palais des Tuileries. Ils forcent le roi à coiffer le bonnet rouge, symbole de la liberté révolutionnaire. Cette humiliation publique illustre le renversement complet de l’équilibre symbolique : le roi n’est plus respecté, il est surveillé, contesté, ridiculisé. L’épisode choque les modérés, mais galvanise les révolutionnaires radicaux, convaincus que la monarchie est en train de vaciller.

⚡ Radicalisation politique et montée en puissance des sections

Dans les semaines qui suivent, les sections parisiennes s’organisent de manière de plus en plus autonome. Elles tiennent des assemblées permanentes, contrôlent les armes et coordonnent leurs actions. Ce pouvoir populaire parallèle met l’Assemblée législative sous pression constante. Chaque jour, les demandes de déchéance du roi se font plus insistantes. Dans les journaux et les clubs, les discours s’enflamment. L’idée de République, encore marginale en 1789, devient désormais une revendication sérieuse et audible.

En réalité, la guerre de 1792 agit comme un révélateur : elle expose les faiblesses de la monarchie, montre son incapacité à incarner l’unité nationale et alimente la peur de la trahison. Ce climat explique pourquoi, quelques semaines plus tard, le peuple de Paris n’hésitera pas à franchir une nouvelle étape et à renverser définitivement la royauté. La fin de la monarchie est désormais proche, et chacun en sent la possibilité imminente.

Pour mieux comprendre cette dynamique, tu peux comparer ce moment avec ce qui suivra après : la Terreur, conséquence directe de la radicalisation née en 1792. La guerre extérieure et les divisions intérieures transforment la Révolution en une lutte à mort, où la chute du roi n’est qu’un prélude à une période encore plus violente.

Le contexte de guerre extérieure aggrave dramatiquement les tensions internes : le roi est soupçonné de pactiser avec l’ennemi, ce qui radicalise les sans-culottes et précipite la fin du régime. 📸 Source : Généré par IA pour reviserhistoire.fr

🏰 10 août 1792 : la chute de la monarchie

Le 10 août 1792 marque l’un des tournants les plus spectaculaires de la Révolution française : la chute du trône. Après des mois de crises, d’émeutes et de suspicion, la monarchie constitutionnelle s’effondre dans la violence. Ce jour-là, Paris se soulève contre le roi, et l’histoire de la France bascule vers une nouvelle ère. La fin de la monarchie n’est plus une idée discutée dans les clubs ou réclamée dans les pétitions : elle devient une réalité sanglante, scellée par les armes et la rue.

⚔️ L’assaut contre les Tuileries

Dès l’aube, les fédérés venus de province et les sans-culottes parisiens marchent sur le palais des Tuileries, où réside la famille royale. Les cloches sonnent le tocsin, les tambours battent la générale. Les insurgés sont soutenus par les sections parisiennes, qui coordonnent l’assaut. En face, le roi dispose de la garde suisse, des gardes nationaux modérés et de quelques fidèles. Mais le rapport de force est défavorable. Très vite, les combats éclatent. Les insurgés envahissent le palais, les Suisses résistent avec bravoure mais sont submergés par le nombre. Le massacre est terrible : près de 600 gardes suisses sont tués. Le sang coule dans les cours du palais, symbole de la fin brutale de l’ordre monarchique.

👑 Le roi suspendu de ses fonctions

Pendant que le palais est pris d’assaut, Louis XVI et sa famille trouvent refuge à l’Assemblée législative. Mais loin de les protéger, cette décision signe la fin de la monarchie. L’Assemblée, sous la pression des insurgés et de la Commune insurrectionnelle de Paris, décide de suspendre le roi de ses fonctions. L’Assemblée législative suspend le roi et convoque une Convention nationale, qui sera élue pour rédiger une nouvelle Constitution. C’est une rupture radicale : en un seul jour, la légitimité monarchique vieille de plusieurs siècles s’effondre sous les coups du peuple.

📉 La monarchie déchue

Dans les semaines qui suivent, l’effondrement se confirme. La royauté n’est plus qu’un souvenir. Louis XVI, enfermé avec sa famille au Temple, devient un « simple citoyen », ironiquement surnommé « Louis Capet ». Le 21 septembre 1792, la Convention abolit officiellement la royauté et proclame la République. L’événement du 10 août a donc une portée immense : il ne s’agit pas seulement d’une insurrection victorieuse, mais bien de la naissance d’un nouveau régime, construit sur les ruines de l’ancien.

🌍 Une portée symbolique et politique

La journée du 10 août 1792 a une portée symbolique considérable. Elle signifie que le peuple peut, par la force, renverser une institution plusieurs fois centenaire. Elle montre aussi que la Révolution est entrée dans une phase nouvelle, où l’usage de la violence devient un instrument politique légitime. Enfin, elle révèle la radicalisation du processus révolutionnaire : il ne s’agit plus de réformer la monarchie, mais de la détruire. La fin de la monarchie n’est pas seulement l’abolition d’une institution : c’est la naissance d’un nouvel imaginaire politique, celui de la République.

Pour saisir l’importance de ce basculement, il faut relier ce moment aux principes proclamés trois ans plus tôt dans la Déclaration des droits. L’idée que la souveraineté appartient à la nation trouve enfin sa traduction concrète : le roi n’est plus rien, et le peuple est tout.

Journée de rupture majeure, le 10 août 1792 voit la prise des Tuileries par le peuple et la suspension du roi, marquant la fin effective et violente de la monarchie millénaire. 📸 Source : Généré par IA pour reviserhistoire.fr

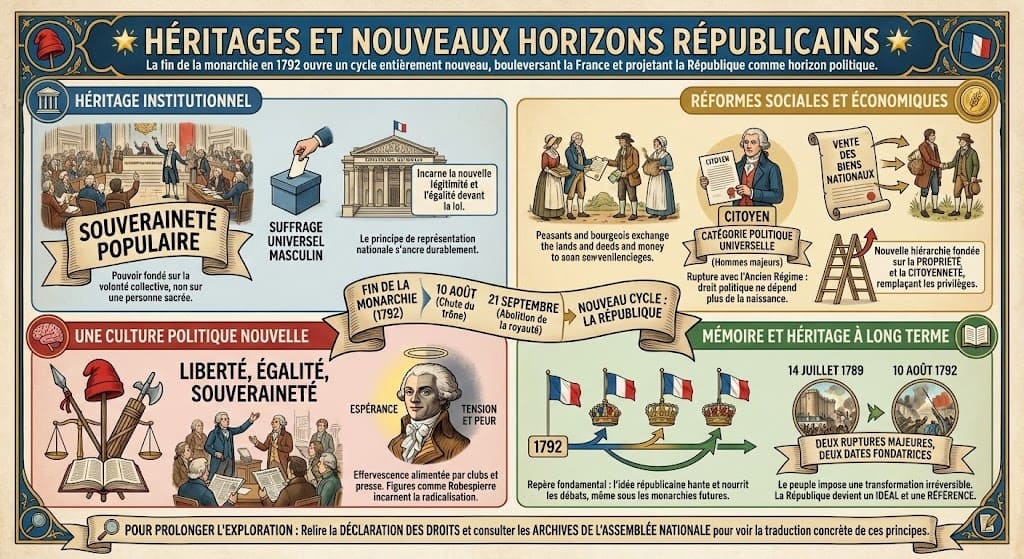

🌟 Héritages et nouveaux horizons républicains

La chute du trône le 10 août 1792 et l’abolition officielle de la royauté le 21 septembre marquent plus qu’un simple changement institutionnel : elles ouvrent un cycle entièrement nouveau. La fin de la monarchie ne se limite pas à la disparition de Louis XVI en tant que souverain. Elle bouleverse l’organisation politique, sociale et culturelle de la France, et projette la Révolution dans une phase plus radicale. La République n’est pas seulement proclamée, elle devient désormais l’horizon politique de toute une génération.

🏛️ Héritage institutionnel

La grande nouveauté introduite par la République est le principe de souveraineté populaire. La monarchie constitutionnelle avait tenté une cohabitation entre roi et Assemblée, mais l’expérience avait échoué. Désormais, le pouvoir ne repose plus sur une personne sacrée mais sur la volonté collective. La Convention nationale, élue au suffrage universel masculin (une avancée considérable pour l’époque), incarne cette nouvelle légitimité. Même si la République connaîtra des dérives et des divisions, le principe de la représentation nationale et de l’égalité devant la loi s’ancre durablement dans la culture politique française.

🪙 Réformes sociales et économiques

La République consolide des transformations amorcées dès 1789, comme la vente des biens nationaux, ce qui bouleverse la propriété foncière. La disparition des privilèges, amorcée en 1789, est consolidée par la République. Le citoyen devient une catégorie politique universelle, du moins pour les hommes : tous les Français de sexe masculin, majeurs, peuvent désormais voter. C’est une rupture totale avec l’Ancien Régime, où le droit politique dépendait de la naissance et du rang social.

La société française se transforme : de nouveaux acteurs économiques émergent, des paysans acquièrent des terres, des bourgeois investissent dans l’industrie et le commerce. Certes, ces changements ne profitent pas à tous, mais ils fixent une nouvelle hiérarchie sociale, fondée davantage sur la propriété et la citoyenneté que sur la noblesse et les privilèges. La fin de la monarchie a donc un impact concret sur la vie quotidienne de millions de Français.

🧠 Une culture politique nouvelle

La République introduit une culture politique inédite. Les notions de liberté, d’égalité et de souveraineté nationale deviennent les piliers du discours politique. Les clubs, la presse et les assemblées populaires continuent d’alimenter cette effervescence. Dans ce nouveau cadre, des figures comme Robespierre acquièrent une influence majeure. Elles incarnent à la fois l’espérance d’un régime pur et la radicalisation qui conduira à la Terreur. La République naît donc dans la joie, mais aussi dans la tension et la peur.

📚 Mémoire et héritage à long terme

La chute de la monarchie en 1792 reste un repère fondamental dans l’histoire de France. Même après le retour de régimes monarchiques au XIXe siècle, l’idée républicaine continue de hanter et de nourrir les débats. Chaque retour à la monarchie se confronte à ce précédent, comme une preuve que le peuple peut, à tout moment, renverser le trône. La République devient une référence, un idéal vers lequel on revient sans cesse, même après les épreuves.

Pour mesurer la portée de cet héritage, il suffit de comparer le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille, et le 10 août 1792 : deux dates fondatrices, deux ruptures majeures, deux moments où le peuple impose une transformation irréversible de l’histoire nationale. Ces repères, toujours commémorés, montrent que la fin de la monarchie est moins une conclusion qu’un commencement.

Pour prolonger ton exploration, tu peux relire la Déclaration des droits et suivre son influence sur les décisions de la Convention. Les archives de l’Assemblée nationale permettent également de voir comment ces principes ont été traduits en institutions concrètes.

La fin de la monarchie ouvre un nouveau cycle fondé sur la souveraineté populaire, transformant durablement les institutions, la société et la culture politique française vers l’idéal républicain. 📸 Source : Généré par IA pour reviserhistoire.fr

🧠 À retenir : la fin de la monarchie (1789-1792)

En quelques années seulement, la France a basculé d’une monarchie séculaire à une République inédite. Pour bien comprendre ce processus, voici les points essentiels :

- 1789 : la convocation des États généraux ouvre une crise politique que le roi ne contrôle plus. Le Tiers État se proclame Assemblée nationale et affirme la souveraineté de la nation.

- 14 juillet 1789 : la prise de la Bastille brise le mythe de l’invincibilité royale. Louis XVI est contraint de reconnaître les symboles de la Révolution.

- Août 1789 : abolition des privilèges et adoption de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui proclame liberté et égalité comme nouveaux fondements de la société.

- 1791 : la fuite du roi à Varennes et la fusillade du Champ-de-Mars détruisent la confiance entre la monarchie et le peuple. La Constitution de 1791, instaurant une monarchie constitutionnelle, ne convainc ni les royalistes, ni les révolutionnaires.

- 1792 : la guerre contre l’Autriche et la Prusse radicalise la Révolution. Les défaites militaires et les soupçons de trahison fragilisent encore davantage la royauté.

- 20 juin 1792 : les sans-culottes envahissent les Tuileries et humilient le roi, symbole de l’effondrement de son autorité.

- 10 août 1792 : insurrection parisienne et prise des Tuileries : la monarchie est suspendue, Louis XVI est emprisonné au Temple.

- 21 septembre 1792 : la Convention nationale abolit officiellement la royauté et proclame la République. C’est l’acte fondateur de la fin de la monarchie en France.

- Héritage : la chute du trône ouvre un cycle républicain qui façonne la culture politique française jusqu’à aujourd’hui, même après les retours temporaires de la monarchie au XIXe siècle.

👉 La fin de la monarchie n’est pas une simple disparition d’institution : elle marque la naissance d’une nouvelle ère politique et sociale, fondée sur la souveraineté du peuple et l’égalité devant la loi.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur la fin de la monarchie

Pour t’aider à clarifier certains points clés, voici une série de questions-réponses rapides autour de la fin de la monarchie en France :

👉 Pourquoi la monarchie est-elle tombée en 1792 et pas avant ?

La monarchie absolue était déjà en crise dès 1789 avec la convocation des États généraux et la prise de la Bastille. Mais beaucoup espéraient encore sauver un compromis sous forme de monarchie constitutionnelle. C’est l’échec de cette formule, aggravé par la guerre et la fuite du roi à Varennes, qui a conduit à la rupture définitive en 1792.

👉 La fuite à Varennes a-t-elle vraiment été décisive ?

Oui. Avant juin 1791, une partie de l’opinion croyait encore que Louis XVI pouvait être l’arbitre de la Révolution. Mais sa tentative d’évasion a été vécue comme une trahison. Dès lors, la confiance entre le roi et le peuple s’est brisée, rendant inévitable la fin de la monarchie.

👉 Pourquoi les défaites militaires ont-elles accéléré la chute du roi ?

Les revers de 1792 contre l’Autriche et la Prusse ont nourri l’idée que la cour complotait avec l’ennemi. Chaque défaite était interprétée comme une preuve de trahison. Dans ce climat de suspicion, la monarchie apparaissait non seulement inutile, mais dangereuse pour la Révolution.

👉 Que devient Louis XVI après le 10 août 1792 ?

Il est emprisonné avec sa famille dans la prison du Temple. Le 21 septembre 1792, la Convention proclame la République. Quelques mois plus tard, en janvier 1793, Louis XVI est jugé et exécuté. La fin de la monarchie est donc scellée par la mort du roi.

👉 Quels sont les grands héritages de la chute de la monarchie ?

La proclamation de la République, l’instauration du suffrage universel masculin et l’ancrage durable des principes de la Déclaration des droits de 1789. Même si la République connaîtra des crises et des interruptions, l’idée qu’un peuple peut se gouverner lui-même sans roi devient une référence durable en France.