🎯 Pourquoi Robespierre fascine-t-il toujours ?

La biographie de Robespierre intrigue parce qu’elle condense l’espoir d’une République vertueuse et l’ombre de la Terreur. Avocat d’Arras devenu figure majeure des clubs révolutionnaires, Maximilien incarne l’exigence de souveraineté populaire, mais aussi les impasses d’un pouvoir en guerre, assiégé de toutes parts. Ici, tu vas comprendre son ascension, ses idées, son rôle au temps de la Terreur, puis sa chute en Thermidor.

D’abord, on remettra en place le contexte : crise politique, États généraux et naissance de la souveraineté nationale. Ensuite, on suivra sa montée chez les Jacobins, son action au Comité de salut public et ses choix face aux guerres civiles et étrangères. Enfin, on verra comment le 9 Thermidor met fin à sa trajectoire et ouvre un nouveau chapitre de la Révolution.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 📜 Contexte : de l’avocat d’Arras au député des États généraux

- 🚀 Ascension : aux Jacobins, la vertu comme boussole

- 🏛️ Pouvoir : le Comité de salut public face à la guerre

- ⚖️ Terreur : sécurité générale, lois d’exception et dérives

- 🕰️ Chute : 9 Thermidor, la fin de l’Incorruptible

- 🌱 Héritage : ce que Robespierre a laissé à la République

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ : Robespierre

- 🧩 Quiz Robespierre

👉 Poursuivons avec le contexte : comment Robespierre passe-t-il des bancs d’Arras aux tribunes de Paris, jusqu’à la Prise de la Bastille et à l’affirmation d’une nouvelle souveraineté ?

Pour aller plus loin au fil de la lecture (sources générales) :

biographie synthétique,

documents d’époque (Gallica),

historiographie (Persée).

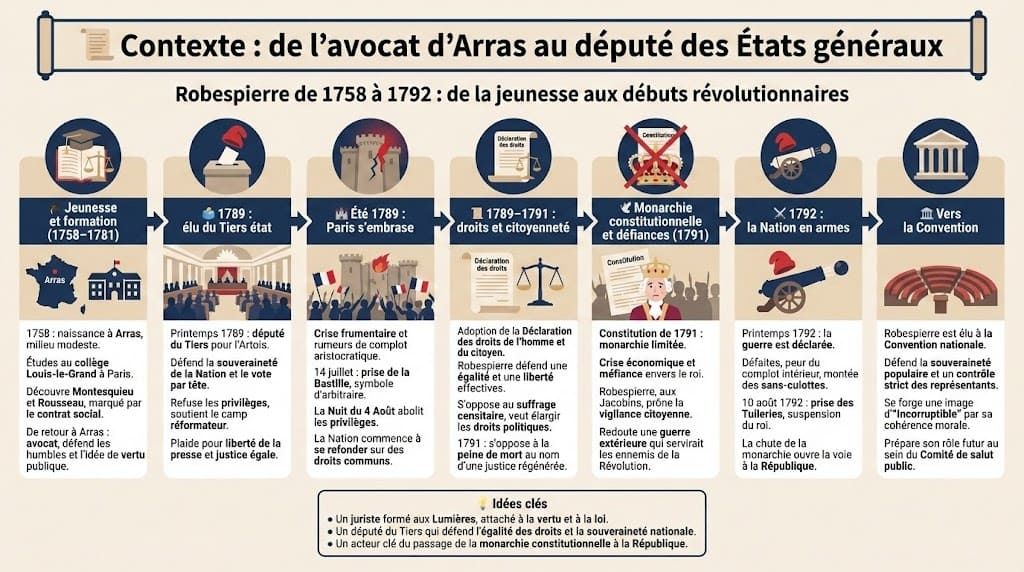

📜 Contexte : de l’avocat d’Arras au député des États généraux

🎓 Jeunesse et formation : un juriste sensible aux Lumières

Né en 1758 à Arras, Maximilien de Robespierre grandit dans une famille modeste. Élève sérieux, il étudie au collège Louis-le-Grand à Paris, où il découvre Montesquieu et Rousseau. Cette sensibilité à la loi et au contrat social marque tout son parcours. De retour à Arras, il devient avocat réputé, plaidant pour des causes civiques et des réformes locales. Déjà, sa rhétorique s’appuie sur l’idée de vertu publique : la loi doit protéger les humbles et rappeler aux puissants leurs devoirs.

🗳️ 1789 : élection et prise de parole au nom du Tiers

Au printemps 1789, Robespierre est élu député du Tiers état pour Artois. Il arrive à Versailles avec la conviction que la souveraineté réside dans la Nation. Dans le contexte tendu des États généraux, il défend le vote par tête et refuse les privilèges corporatistes. Très vite, il se rallie au camp réformateur qui devient Assemblée nationale, puis constituante. Sa parole s’affirme : il plaide pour la liberté de la presse, l’abolition des peines infamantes et une justice égale pour tous.

🏰 L’été 1789 : Paris s’embrase, la Nation s’affirme

La rumeur d’un complot aristocratique, la crise frumentaire et les hésitations du pouvoir provoquent l’orage. Le 14 juillet, la capitale s’empare d’une forteresse devenue symbole d’arbitraire : la Prise de la Bastille. Cet événement donne un souffle puissant au mouvement national. À l’Assemblée, Robespierre soutient avec ferveur les revendications populaires, même s’il est encore peu connu. La Nuit du 4 Août abolit les privilèges, ouvrant la voie à une architecture juridique nouvelle, fondée sur des droits universels.

📜 1789–1791 : droits, citoyenneté et contrôle du pouvoir

Dans la vie de l’Incorruptible, un jalon essentiel est l’adoption de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Robespierre défend une lecture exigeante de l’égalité et de la liberté : pas seulement des principes, mais des normes qui encadrent les pouvoirs. Hostile au suffrage censitaire, il réclame l’extension des droits politiques. Il s’oppose aussi à la peine de mort dès 1791, au nom d’une justice régénérée. Cette cohérence morale nourrit sa réputation d’« Incorruptible ».

🕊️ Entre monarchie constitutionnelle et défiances

La Constitution de 1791 instaure une monarchie limitée. Pourtant, les tensions montent : crise économique, défiance vis-à-vis du roi, poussées contre-révolutionnaires. Robespierre, actif au Club des Jacobins, défend la vigilance citoyenne et redoute une guerre extérieure qui armerait les ennemis de la Révolution. Sa position minoritaire, d’abord jugée intransigeante, gagnera en écho quand le roi apparaît en rupture avec l’esprit nouveau, préparant le basculement politique.

⚔️ 1792 : de la Nation en armes à la chute de la monarchie

La guerre déclarée au printemps 1792 radicalise le débat. Les défaites initiales, l’angoisse d’un complot intérieur et l’essor du mouvement sans-culotte précipitent la crise. Le 10 Août 1792, l’attaque des Tuileries provoque la suspension du roi et ouvre une séquence décisive vers la République. Pour prolonger la Robespierre biographie, il faut comprendre que ce moment porte une double exigence : sauver la patrie et réaliser l’égalité civique. La fin de la monarchie fait entrer la Révolution dans une phase de guerre totale, intérieure et extérieure, qui rebat les cartes du pouvoir.

🏛️ Vers la Convention : une voix pour la souveraineté populaire

Élu à la Convention nationale, Robespierre se place du côté de la République et de la souveraineté populaire. Il s’affirme comme l’un des porte-parole d’une moralité politique stricte et d’un contrôle fort des représentants. L’épreuve des armées et des insurrections va bientôt pousser la Convention à créer des institutions d’exception. La suite de la Robespierre biographie se joue alors au sein des comités : c’est l’entrée en scène du Comité de salut public.

Contexte biographique de Robespierre, de sa jeunesse d’avocat à Arras à son élection comme député du Tiers état en 1789 et à ses premiers engagements révolutionnaires. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec son ascension : comment les Jacobins et l’exigence de vertu façonnent-ils sa stratégie politique ?

🚀 Ascension : aux Jacobins, la vertu comme boussole

🏛️ Le réseau des clubs : une tribune nationale

Au cœur de la Robespierre biographie, les clubs jouent un rôle central. Aux Jacobins, Robespierre forge une ligne : défendre la souveraineté du peuple, surveiller les représentants, moraliser la vie publique. Sa parole circule par les sociétés affiliées, de Paris aux provinces. Il y gagne une audience populaire qui contrepèse les élites politiques et renforce sa capacité d’influence au moment où la Révolution entre dans une phase plus conflictuelle.

🗳️ Suffrage et égalité : un républicanisme intransigeant

Robespierre refuse le cens et promeut l’égalité civique. Pour lui, la loi n’a de légitimité que si elle émane réellement du peuple. Il plaide pour des droits concrets : instruction, assistance aux plus pauvres, lutte contre la corruption. Ce républicanisme social, nourri de Rousseau, irrigue sa stratégie : instituer la vertu non comme morale privée mais comme principe de gouvernement, afin d’empêcher le retour des privilèges et des factions.

⚔️ La question de la guerre (1792) : prudence contre aventurisme

Dès 1792, Robespierre s’oppose aux partisans d’une guerre « régénératrice ». Il redoute qu’elle n’ouvre la voie aux dictatures militaires et ne radicalise les divisions internes. Il préfère armer la citoyenneté plutôt que multiplier les armées de métier. L’histoire lui donne partiellement raison : les défaites initiales et la peur du complot précipitent la crise politique, jusqu’à la chute de la monarchie et l’entrée dans une logique d’exception.

👑 Le procès de Louis XVI : justice et souveraineté

Élu à la Convention, membre de la Montagne, Robespierre s’oppose à l’« appel au peuple » sur le sort du roi. Il estime que juger Louis XVI est un acte politique de souveraineté : déclarer la République indivisible et inviolable. En réclamant la condamnation, il vise moins la vengeance que la fondation d’un ordre nouveau où la loi ne connaît plus de privilèges personnels. Cette cohérence, admirée par certains, choque ses adversaires qui y voient du fanatisme.

🤝 Alliances et rivalités : un équilibre précaire

Au sein de la Montagne, les alliances sont changeantes. Robespierre s’appuie sur les sans-culottes et sur le Comité de surveillance parisien pour tenir la pression sur la Convention. Mais il se heurte aux Girondins, favorables à la décentralisation et à une guerre plus offensive. L’exclusion des Girondins (juin 1793) et l’adoption de la Constitution de 1793 consacrent, un temps, l’influence de sa ligne politique.

📜 1793 : Constitution, crise et centralisation

La Constitution de 1793 proclame la souveraineté populaire et des droits sociaux avancés, mais son application est suspendue par l’« état d’exception » face aux insurrections et à la guerre. Robespierre accepte une centralisation forte pour sauver la République assiégée. Ce choix, au cœur de la Robespierre biographie, prépare l’entrée au Comité de salut public, où l’exigence de vertu va se traduire en politiques de sécurité et de mobilisation générale.

🧭 La « vertu » comme principe d’action

Pour Robespierre, la liberté sans vertu bascule dans l’anarchie, et la vertu sans liberté vire au despotisme. L’enjeu est d’articuler les deux par des institutions vigilantes et un civisme actif : fêtes républicaines, éducation, exemplarité des représentants. C’est cette ambition – moraliser la République en guerre – qui explique la suite : la mise en œuvre d’outils d’exception et la tentation d’une surveillance élargie.

Ascension de Robespierre aux Jacobins, entre souveraineté populaire, égalité civique et défense d’une République vertueuse en temps de guerre. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Cap sur le Comité de salut public : comment l’appareil d’exception entend-il sauver la République, et à quel prix ? Pour replacer ces choix dans l’ensemble du processus révolutionnaire, consulte aussi l’article pilier.

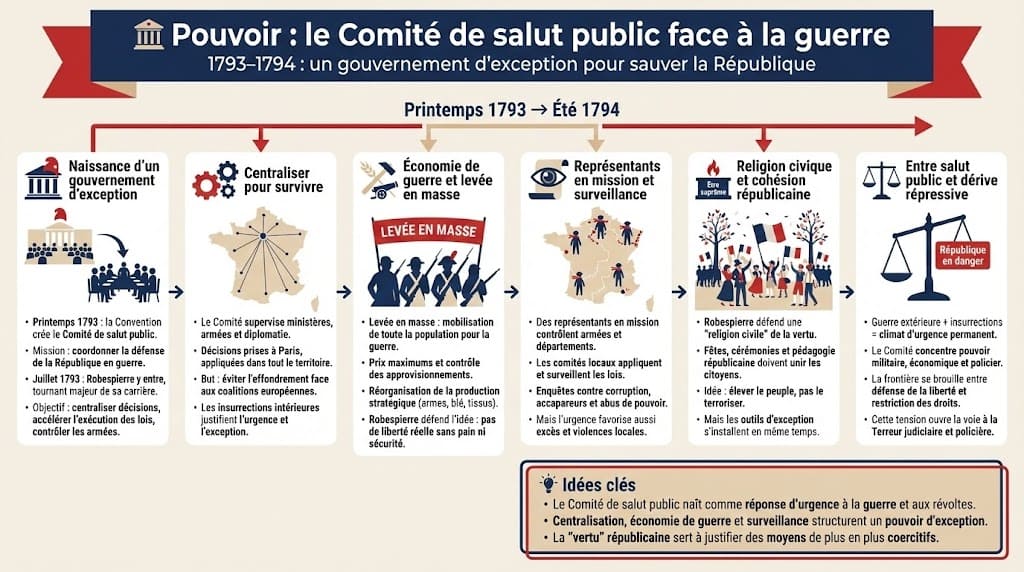

🏛️ Pouvoir : le Comité de salut public face à la guerre

🧩 Naissance d’un gouvernement d’exception

Au printemps 1793, la Convention crée le Comité de salut public pour coordonner la défense de la République. Dans la Robespierre biographie, l’entrée de Maximilien au Comité (juillet 1793) marque un tournant : centraliser les décisions, accélérer l’exécution des lois, contrôler les armées. L’objectif est clair : éviter l’effondrement face aux coalitions européennes et aux insurrections intérieures.

🛠️ Économie de guerre et mobilisation

Le Comité impulse la « levée en masse », fixe des prix maximums et réorganise la production stratégique. Cette « économie de salut public » vise la survie nationale. Robespierre soutient ces mesures au nom d’une égalité concrète : pas de liberté réelle sans pain ni sécurité. Cette ligne, exigeante, nourrit sa réputation d’inflexible et prépare la bascule vers des outils de contrainte plus durs.

🕵️ Surveillance et représentants en mission

Pour surveiller l’application des lois, des représentants en mission sillonnent les armées et les départements. Les comités locaux épaulent Paris, tout en multipliant initiatives et excès. Robespierre tente d’imposer une discipline : il soutient les enquêtes contre la corruption et les accapareurs, mais redoute les violences arbitraires. L’équilibre est précaire : la guerre pousse à l’urgence, l’urgence pousse à l’exception.

🌿 Religion civique et cohésion républicaine

Robespierre défend une « religion civile » de la vertu et de l’Être suprême pour cimenter le corps social. Fêtes, cérémonies, pédagogie républicaine : il veut élever les citoyens, non les terroriser. Pourtant, les outils d’exception s’installent. La suite de la Robespierre biographie se joue au contact d’une politique sécuritaire que détaille l’article dédié Terreur et guillotine.

Le Comité de salut public sous Robespierre, entre gouvernement d’exception, économie de guerre, surveillance renforcée et défense de la République assiégée. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Passons à la Terreur : comment la loi prétend-elle sauver la liberté en la restreignant ?

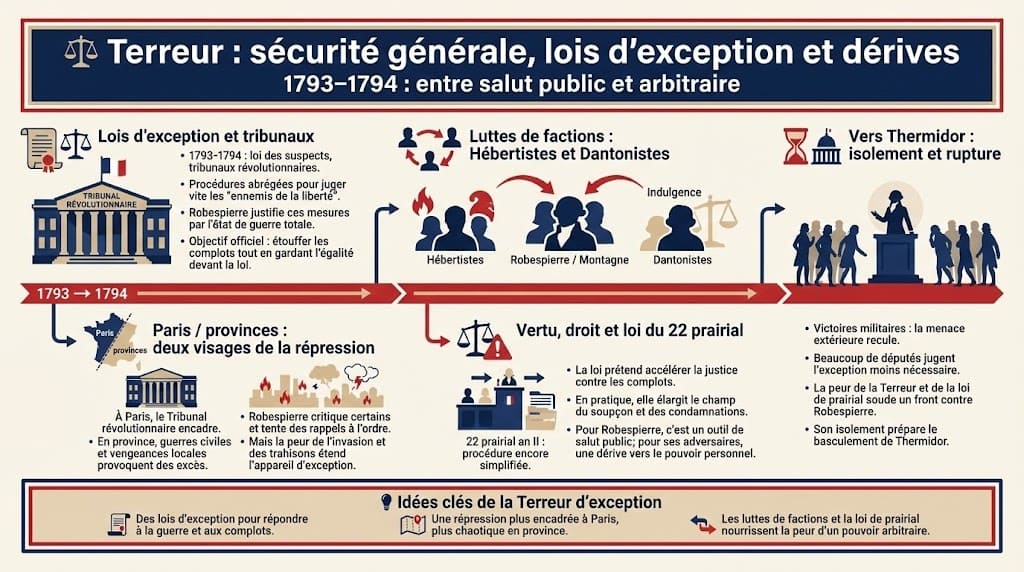

⚖️ Terreur : sécurité générale, lois d’exception et dérives

📜 Tribunaux révolutionnaires et lois d’exception

En 1793–1794, la République adopte des instruments de lutte rapide contre les « ennemis de la liberté » : loi des suspects, Tribunal révolutionnaire, procédures abrégées. Robespierre justifie ces mesures par l’état de guerre totale. Dans sa logique, la Robespierre biographie articule deux exigences : étouffer les complots et préserver l’égalité devant la loi. Mais la frontière entre justice d’exception et arbitraire devient floue.

🩺 Paris et provinces : une répression contrastée

À Paris, le Tribunal révolutionnaire judiciarise la répression ; en province, les guerres civiles et la vengeance locale alimentent des violences plus chaotiques. Robespierre critique les excès des représentants et tente d’en rappeler plusieurs. Pourtant, l’appareil d’exception s’étend, nourri par la peur de l’invasion et des trahisons. Cette mécanique contribue à isoler l’Incorruptible.

🌀 Luttes de factions : Hébertistes, Dantonistes…

Robespierre affronte deux menaces : l’activisme sans-culotte d’Hébert, et l’indulgence prônée par Danton. Leur élimination successivement actée renforce, paradoxalement, sa solitude politique. Ses adversaires l’accusent de vouloir régner seul ; ses partisans y voient la défense d’une République vertueuse. Le climat se tend à mesure que la guerre s’inverse en faveur de la France.

⚖️ Vertu, droit et 22 prairial

La loi du 22 prairial an II simplifie encore la procédure : elle prétend accélérer la justice, mais alimente l’idée d’une pénalisation étendue du soupçon. Robespierre argue que seule une justice rapide peut briser les complots. Ses ennemis y lisent la dérive d’un pouvoir moral en pouvoir personnel. Pour compléter, vois l’analyse dans Terreur et guillotine et les repères de l’article pilier.

Ascension de Robespierre aux Jacobins, entre souveraineté populaire, égalité civique et défense d’une République vertueuse en temps de guerre. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Direction Thermidor : comment l’Incorruptible, au sommet, se retrouve-t-il renversé en quelques heures ?

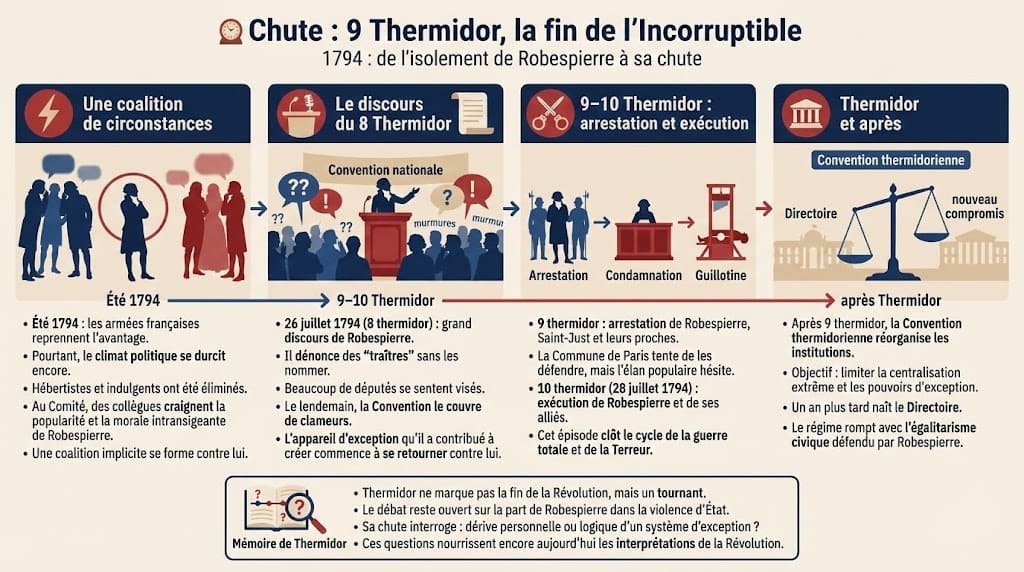

🕰️ Chute : 9 Thermidor, la fin de l’Incorruptible

⚡ Une coalition de circonstances

Au début de l’été 1794, les armées françaises reprennent l’avantage. Paradoxalement, le climat politique se durcit. Robespierre, isolé, dénonce corruption et « factions ». Hébertistes et indulgents ont été écartés. Au sein même du Comité, des collègues redoutent sa popularité et sa morale intransigeante. Une coalition implicite se forme contre lui.

🗣️ Le discours du 8 Thermidor an II

Le 26 juillet 1794 (8 thermidor), Robespierre dénonce des « traîtres » sans les nommer. Beaucoup se sentent visés. Le lendemain, la Convention le couvre de clameurs. L’arrestation suit. La Commune de Paris tente de renverser la situation, mais l’élan populaire hésite. La machine d’exception, qu’il a contribué à bâtir, se retourne.

⚔️ 9–10 Thermidor : l’arrestation puis l’exécution

Robespierre, Saint-Just et leurs proches sont arrêtés. Le 28 juillet (10 thermidor), ils sont guillotinés. L’épisode clôt un cycle entamé avec la guerre totale et la Terreur. Il ouvre une phase de réaction politique (la Convention thermidorienne) qui aboutira un an plus tard au régime du Directoire, qui rompt avec l’égalitarisme civique défendu par Robespierre. Pour replacer l’événement dans l’ensemble, voir l’article pilier.

🏛️ Thermidor et après

Thermidor ne signifie pas la fin de la Révolution, mais un nouveau compromis. Les institutions sont réajustées pour éviter la centralisation extrême. Le débat sur la responsabilité de Robespierre dans la violence d’État s’ouvre, et il ne s’est jamais refermé. C’est l’objet de la partie suivante.

Chute de Robespierre les 9–10 thermidor an II, de la coalition de circonstances à l’exécution qui met fin à la Terreur et ouvre la période thermidorienne et le Directoire. 📸 Source : reviserhistoire.fr

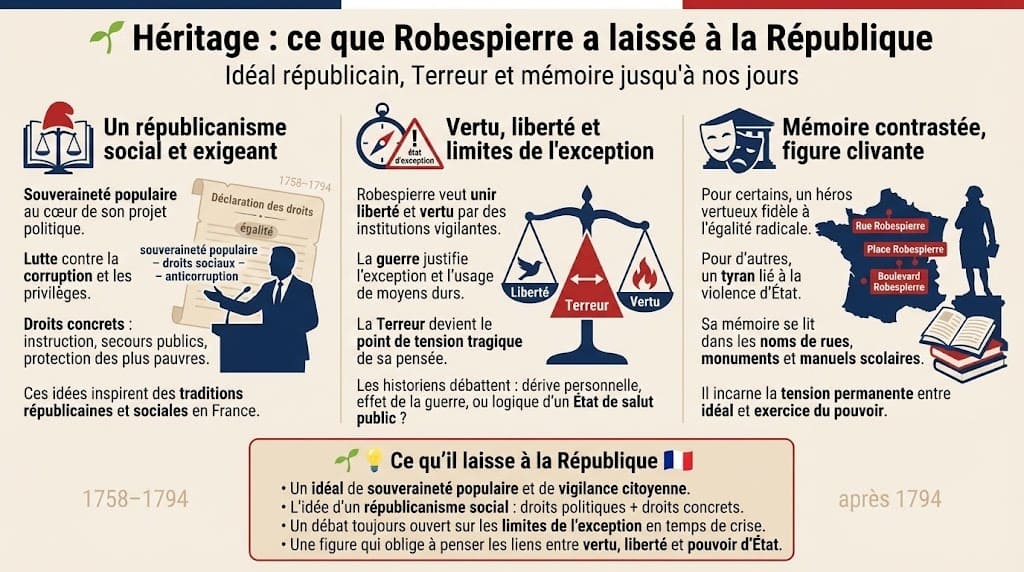

🌱 Héritage : ce que Robespierre a laissé à la République

📚 Un républicanisme social et exigeant

La Robespierre biographie laisse une marque durable : souveraineté populaire, lutte contre la corruption, droits concrets (instruction, secours publics). Ces intuitions nourriront des traditions républicaines et sociales en France. Elles s’articulent avec la Déclaration des droits, lue comme un programme d’égalité réelle.

🧭 Vertu, liberté et limites de l’exception

Robespierre a voulu concilier liberté et vertu. Son pari passe par des institutions vigilantes, mais la guerre a justifié l’exception. La Terreur reste le point de tension tragique de sa pensée politique. Les historiens débattent : dérive personnelle, effet de la guerre, ou logique structurelle d’un État de salut public ?

🏛️ Mémoire contrastée, figure clivante

Héros vertueux pour certains, tyran pour d’autres, Robespierre incarne la tension entre idéal et pouvoir. Sa mémoire se lit dans les noms de rues, les monuments, et dans les manuels scolaires. Pour une vue d’ensemble du contexte, reviens au dossier général et aux articles satellites du cluster.

Héritage de Robespierre dans la République française, entre idéal de souveraineté populaire, droits sociaux et mémoire contrastée autour de la Terreur. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Place au récapitulatif : les points clés à garder en tête avant la FAQ et le quiz.

🧠 À retenir : Robespierre en 8 idées

- Un avocat des Lumières devenu porte-parole de la souveraineté populaire.

- Aux Jacobins, il prône une République de vertu et d’égalité civique.

- Hostile au cens et à la guerre d’aventure ; priorité à la citoyenneté armée.

- Comité de salut public : centralisation et économie de guerre pour sauver la République.

- Lois d’exception (1793–1794) : justice accélérée, frontière floue avec l’arbitraire.

- Élimination des factions : influence renforcée, mais isolement politique.

- 9 Thermidor an II : coalition parlementaire, arrestation, exécution.

- Héritage contrasté : idéal républicain exigeant, débat persistant sur l’exception.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur Robespierre

📌 Robespierre a-t-il toujours soutenu la Terreur ?

Il justifie l’exception par la guerre et la sauvegarde de la République, tout en voulant la soumettre à la loi. Mais les procédés accélérés ont élargi la répression. Le débat porte sur la part de nécessité et la part de dérive.

📌 Pourquoi s’oppose-t-il à la guerre en 1792 ?

Il redoute une militarisation du politique et l’effondrement intérieur. Il préfère mobiliser la citoyenneté et consolider les droits plutôt que compter sur une guerre « régénératrice ».

📌 Était-il hostile au suffrage censitaire ?

Oui. Il défend l’égalité civique et s’oppose aux barrières de fortune. Sa référence à Rousseau l’amène à exiger une représentation réellement nationale.

📌 Qu’est-ce que le 22 prairial ?

Une loi de juin 1794 qui simplifie et accélère les procédures du Tribunal révolutionnaire. Elle symbolise la radicalisation sécuritaire de l’an II et nourrit les critiques contre Robespierre.

📌 Comment comprendre Thermidor ?

Un retournement parlementaire : la victoire militaire rend l’exception moins tolérable, une coalition se forme, Robespierre est renversé. Le Directoire cherche ensuite à limiter la centralisation.