🎯 Pourquoi les « grands explorateurs » fascinent-ils autant ?

Les Grands explorateurs de la Renaissance ouvrent des routes qui bouleversent le monde : ils relient océans, marchandises, peuples et savoirs. Leurs voyages s’appuient sur de nouvelles cartes, des instruments de navigation plus précis et une curiosité intellectuelle nourrie par l’humanisme et la science. Derrière l’aventure, se jouent aussi des enjeux de pouvoir, de foi, de commerce et d’images royales, de Manuel Ier à François Ier.

Concrètement, la Renaissance n’est pas qu’une affaire d’artistes comme Léonard de Vinci ; c’est aussi l’âge des compas magnétiques, des portulans et des presses qui diffusent rapidement les récits de voyages grâce à l’imprimerie de Gutenberg. Les couronnes ibériques et, bientôt, d’autres puissances financent des expéditions pour contourner les intermédiaires terrestres, atteindre les épices et asseoir leur prestige.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 📜 Contexte : motivations, techniques, rivalités

- 🧭 Routes et navigation : Atlantiques et océans

- 👤 Portraits : Colomb, Vasco de Gama, Magellan, Cabot, Cartier

- ⚓ Rencontres, conquêtes et empires

- 🌍 Conséquences économiques, culturelles et scientifiques

- 📘 Bilan, repères et vocabulaire

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

👉 Poursuivons avec le contexte : pourquoi partir, avec quels outils, et au service de quels objectifs ?

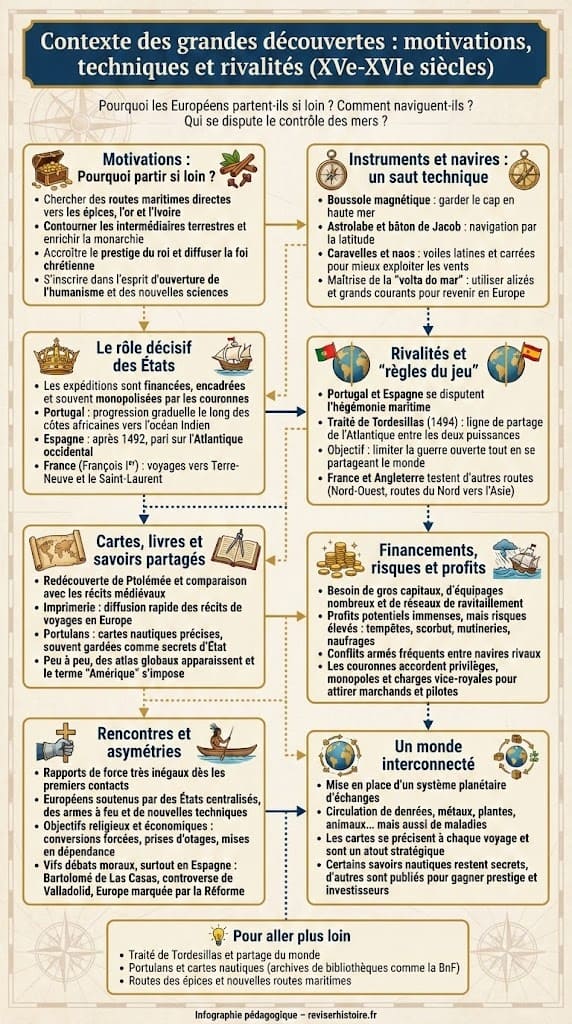

📜 Contexte : motivations, techniques, rivalités

Pourquoi partir si loin ?

Au tournant des XVe-XVIe siècles, les États ibériques cherchent des routes maritimes directes vers les épices, l’or et l’ivoire. Les Grands explorateurs de la Renaissance répondent à une logique économique, mais aussi politique et religieuse. Les rois veulent contourner les intermédiaires terrestres, accroître le prestige dynastique et diffuser la foi chrétienne. Cette ambition s’inscrit dans l’esprit d’ouverture porté par l’humanisme et la science.

Le rôle décisif des États

Les expéditions sont financées, encadrées et parfois monopolisées par les couronnes. Le Portugal structure des voyages graduels le long des côtes africaines avant le grand saut vers l’océan Indien. L’Espagne, après 1492, mise sur l’Atlantique occidental. La concurrence attire, quelques décennies plus tard, d’autres souverains, dont François Ier, qui commandite des voyages vers Terre-Neuve et le Saint-Laurent.

Cartes, livres et savoirs partagés

La redécouverte de Ptolémée, la comparaison des récits médiévaux et les innovations cartographiques nourrissent la curiosité. Grâce à l’imprimerie, les récits de voyages passionnent le public, même si les cartes nautiques précises restent souvent des secrets d’État jalousement gardés.. Les portulans compilent vents, caps et distances estimées. Peu à peu, des atlas globaux apparaissent, et le terme « Amérique » s’impose dans les milieux lettrés.

Instruments et navires : un saut technique

La réussite repose sur un faisceau d’outils. La boussole magnétique sécurise le cap en haute mer. L’astrolabe et le bâton de Jacob permettent la navigation par latitude. La caravelle et la nao combinent voiles latines et carrées pour tirer parti des vents. Surtout, la maîtrise de la volta do mar exploite les alizés et les grands gyres océaniques pour rentrer plus vite en Europe.

Rivalités et règles du jeu

Les puissances ibériques se disputent l’hégémonie. Le partage du monde par le Traité de Tordesillas (1494) fixe une ligne de démarcation atlantique et réduit les risques de guerre ouverte. Pourtant, la compétition reste vive sur les mers. La France envoie des capitaines vers le Nord-Ouest, tandis que l’Angleterre teste des routes vers l’Asie par le Nord.

Financements, risques et profits

Les voyages réclament des capitaux, des équipages et des réseaux de ravitaillement. Les profits potentiels sont immenses, mais les risques aussi : tempêtes, scorbut, mutineries, pertes de navires et conflits armés. Les couronnes accordent des privilèges, des monopoles ou des charges vice-royales pour attirer marchands et pilotes expérimentés.

Rencontres et asymétries

Dès les premiers contacts, les rapports de force sont inégaux. Les Européens arrivent armés, soutenus par des États centralisés et par des technologies nouvelles. Les objectifs religieux et économiques entraînent conversions forcées, prises d’otages et mises en dépendance. Ces violences suscitent de vifs débats moraux au sein du monde catholique, notamment en Espagne (par exemple autour de Bartolomé de Las Casas et de la controverse de Valladolid), dans une Europe par ailleurs déchirée par la crise religieuse de la Réforme.

Un monde interconnecté

Les explorations créent un système planétaire d’échanges. Les denrées, les métaux, les plantes et les maladies circulent. Les cartes se précisent au fil des retours de voyages. Les savoirs nautiques deviennent un bien stratégique, parfois tenus secrets, parfois publiés pour gagner en prestige et attirer de nouveaux investisseurs.

Pourquoi les Européens sont partis : motivations religieuses, économiques et sauts technologiques. 📸 Source : reviserhistoire.fr

Pour aller plus loin

Pour comprendre la logique des partages impériaux, tu peux lire une synthèse sur le Traité de Tordesillas ici. Pour les portulans et cartes nautiques, la bibliothèque numérique de la BnF propose des dossiers pédagogiques accessibles sur Gallica. Enfin, une introduction claire aux routes des épices est disponible sur le site du Met.

🧭 Routes et navigation : Atlantiques et océans

Vents, courants et « volta do mar »

Les Grands explorateurs de la Renaissance apprennent à lire la mer. Ils exploitent les alizés, évitent la zone de calmes équatoriaux et utilisent la volta do mar pour rentrer en Europe en suivant les grands gyres. Cette science des vents rend possibles des itinéraires plus longs, mais plus fiables, que les anciennes traversées côtières.

Deux grandes portes atlantiques

Au Sud, les Portugais descendent vers les Canaries, le Cap-Vert puis longent l’Afrique jusqu’au cap de Bonne-Espérance pour gagner l’océan Indien. Au Centre-Ouest, les Espagnols taillent une route vers les Caraïbes, profitant des alizés de nord-est, avant de remonter par le Gulf Stream vers l’Europe.

Latitude, longitude et estime

La latitude se calcule grâce à l’astrolabe ou au bâton de Jacob. En revanche, la longitude reste approximative à l’époque : on combine sabliers, estime (cap, vitesse, temps) et repères astronomiques. D’où l’importance des journaux de bord, des portulans et, bientôt, de la diffusion imprimée des cartes — un pont naturel avec l’imprimerie.

Le tour du monde et les détroits

Le passage par le détroit aujourd’hui dit de Magellan ouvre une voie vers le Pacifique. La traversée est rude, mais elle prouve la continuité des océans et la rotondité pratique du globe. Les retours par l’Indien, dans les vents d’Ouest, s’intègrent ensuite aux routes de l’épice.

Ports, escales et bases

Madère, Açores, Cap-Vert et São Tomé jalonnent l’Atlantique. Plus loin, Goa et Malacca verrouillent l’accès aux épices. Côté hispanique, La Havane, Veracruz et Carthagène sécurisent flottes et trésors. Ces maillons logistiques permettent réparations, ravitaillement et relèves d’équipages.

Risques de mer et organisation à bord

Tempêtes, bancs de brume, récifs, scorbut et mutineries guettent. Les capitaines imposent des routines : quart, ration d’eau, surveillance de la coque et discipline. La réussite dépend autant de l’art de commander que de la carte et des instruments.

Nouveaux rivages : du Brésil au Saint-Laurent

À l’Ouest, certaines expéditions touchent le Brésil, en partie dans la zone portugaise. Plus au nord, les navigateurs français explorent Terre-Neuve et le Saint-Laurent. Ces voyages, parfois soutenus par François Ier, cherchent pêches, fourrures et un hypothétique passage vers l’Asie.

Navigation et savoirs de la Renaissance

L’élargissement des routes s’appuie sur l’astronomie, la géométrie et la curiosité savante. Cette culture du calcul et de l’observation dialogue directement avec l’humanisme et la science, qui valorisent l’expérience, la mesure et la critique des sources.

Comprendre la navigation à la Renaissance : maîtrise des courants, vie à bord et routes commerciales. 📸 Source : reviserhistoire.fr

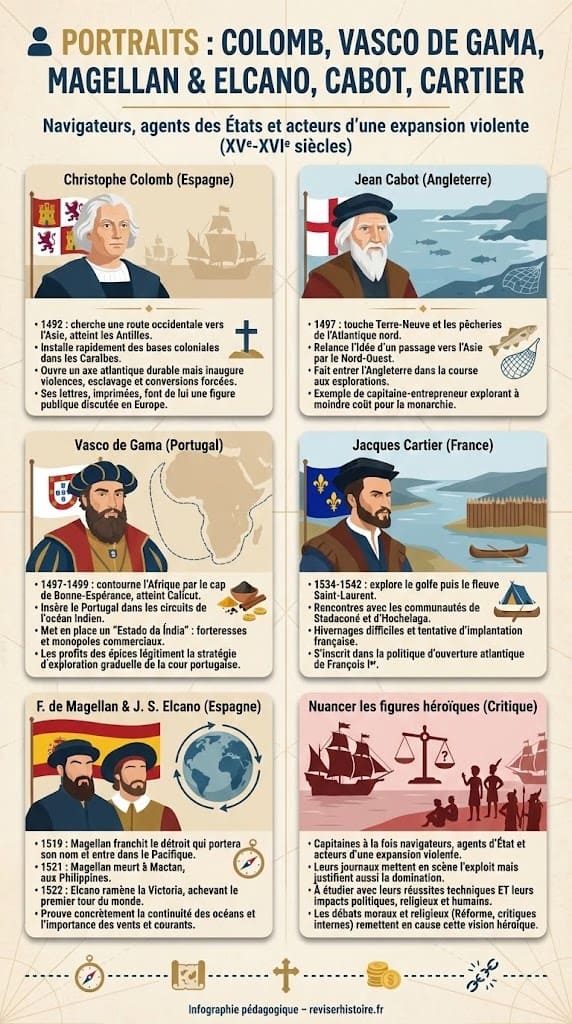

👤 Portraits : Colomb, Vasco de Gama, Magellan, Cabot, Cartier

Christophe Colomb (Espagne)

En 1492, Christophe Colomb cherche une route occidentale vers l’Asie. Il atteint les Antilles et installe rapidement des bases coloniales. Ses voyages ouvrent un axe atlantique durable, mais inaugurent aussi violences, mise en esclavage et conversions forcées. Ses lettres circulent vite grâce à l’imprimerie, nourrissant l’imaginaire européen. Ainsi, les Grands explorateurs de la Renaissance deviennent des figures publiques, discutées et disputées.

Vasco de Gama (Portugal)

En 1497-1499, Vasco de Gama contourne l’Afrique par le cap de Bonne-Espérance et atteint Calicut. Il insère le Portugal dans les circuits de l’océan Indien et ouvre la voie à des Estado da Índia appuyés sur des forteresses et des monopoles commerciaux. Les profits des épices légitiment la stratégie d’exploration graduelle portée par la cour portugaise, souvent citée comme modèle d’État-pilote dans l’âge des découvertes.

Fernand de Magellan / Juan Sebastián Elcano (Espagne)

Parti en 1519, Magellan franchit le détroit qui portera son nom et gagne le Pacifique. Il meurt à Mactan en 1521, mais Elcano ramène la Victoria en 1522. Le premier tour du monde prouve, au-delà des théories, la continuité des océans et les contraintes réelles des vents et des courants. Cette expérience conforte la culture de l’observation chère à l’humanisme et la science.

Jean Cabot (Angleterre)

En 1497, Jean Cabot touche Terre-Neuve. Son voyage ouvre des perspectives vers les pêcheries de l’Atlantique Nord et relance l’idée d’un passage vers l’Asie par le Nord-Ouest. L’Angleterre entre ainsi dans la course, même tardivement, en s’appuyant sur des capitaines-entrepreneurs capables d’explorer à moindre coût et de rapporter des cartes utiles.

Jacques Cartier (France)

Entre 1534 et 1542, Jacques Cartier explore le golfe puis le fleuve Saint-Laurent. Il rencontre les communautés de Stadaconé et d’Hochelaga, collecte des informations, hiverne dans des conditions difficiles et tente une implantation. Son entreprise s’inscrit dans la politique d’ouverture de François Ier, qui veut positionner la France dans la compétition atlantique.

Nuancer les figures héroïques

Ces capitaines sont à la fois navigateurs, agents d’État et acteurs d’une expansion violente. Leurs journaux racontent l’exploit et justifient la domination. Par conséquent, les Grands explorateurs de la Renaissance doivent être étudiés avec leurs réussites techniques, mais aussi leurs impacts politiques, religieux et humains, un débat que nourrira la Réforme en Europe.

Parcours des principaux navigateurs européens et analyse critique de leur rôle politique. 📸 Source : reviserhistoire.fr

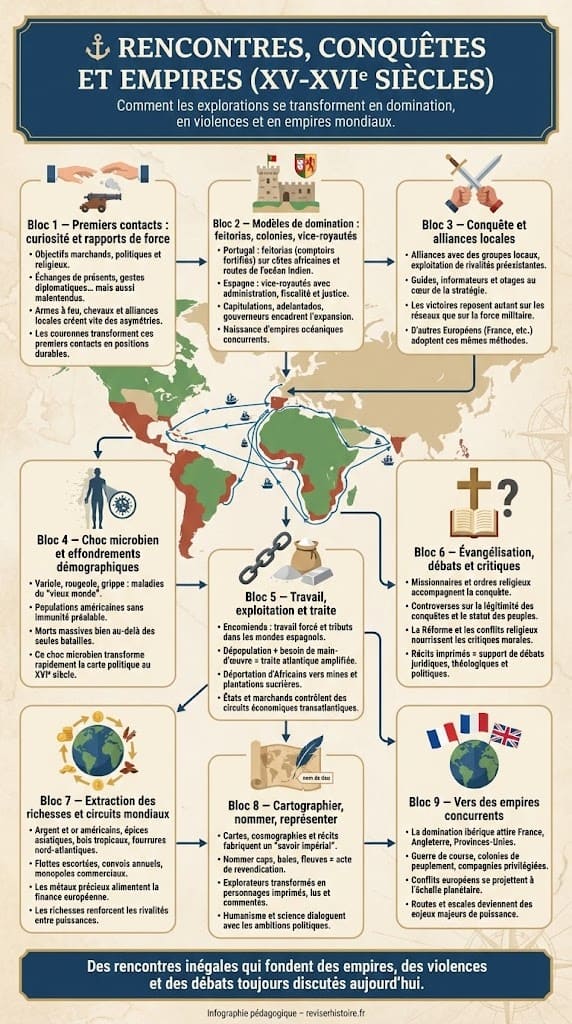

⚓ Rencontres, conquêtes et empires

Premiers contacts : curiosité, incompréhensions, rapports de force

Les Grands explorateurs de la Renaissance abordent de nouveaux rivages avec des objectifs marchands, politiques et religieux. Les premières rencontres mêlent échanges, gestes diplomatiques et malentendus. Rapidement, les armes à feu, les chevaux et les alliances locales créent des asymétries décisives, que les couronnes instrumentalisent pour établir des positions durables.

Modèles de domination : feitorias, colonies et vice-royautés

Le Portugal privilégie des feitorias (comptoirs fortifiés) sur des points clés : côtes africaines, océan Indien, détroits stratégiques. L’Espagne organise des vice-royautés avec administration, fiscalité et justice. Ce basculement institutionnalise l’expansion : capitulations, adelantados, gouverneurs et tribunaux définissent les règles d’un empire océanique concurrentiel.

Conquête et alliances locales

La progression s’appuie sur des alliances inter-indigènes et des rivalités préexistantes. Les capitaines exploitent informations et guides locaux, échangent des présents et prennent des otages. Les victoires reposent autant sur ces réseaux que sur la supériorité militaire. Cette politique d’alliance est aussi adoptée par des rivaux européens, notamment lors des initiatives soutenues par François Ier.

Choc microbien et effondrements démographiques

Le « vieux monde » apporte variole, rougeole et grippe. Les sociétés américaines, sans immunité préalable, subissent des mortalités massives. Ce choc microbien, plus que les batailles, explique en grande partie l’effondrement de populations et la reconfiguration politique rapide au XVIe siècle.

Travail, exploitation et traite

Dans les mondes espagnols, l’encomienda impose travail et tributs. Face aux mortalités et aux demandes en main-d’œuvre, la traite atlantique d’Africains déportés s’amplifie. Les flux articulent économies minières, plantations sucrières et circuits européens, sous contrôle étatique et marchand.

Évangélisation, débats et critiques

Missionnaires, ordres religieux et prédicateurs accompagnent l’expansion. Des controverses éclatent tôt sur la légitimité des conquêtes et le statut des peuples rencontrés. En Europe, l’essor des controverses religieuses — voir la Réforme — alimente des questionnements moraux, juridiques et théologiques qui traversent les récits d’exploration diffusés par l’imprimerie.

Extraction des richesses et circuits mondiaux

Argent et or américains, épices asiatiques, bois tropicaux et fourrures nord-atlantiques intègrent des circuits transocéaniques. Flottes escortées, convois annuels et fermes de monopole structurent la logistique impériale. Les métaux précieux alimentent la finance européenne et renchérissent les rivalités entre puissances.

Cartographier, nommer, représenter

Cartes, cosmographies et récits fondent un « savoir impérial ». Nommer caps, baies et fleuves, c’est revendiquer. Les Grands explorateurs de la Renaissance deviennent des figures imprimées, lues et commentées par les lettrés, en résonance avec l’humanisme et la science et les ambitions politiques présentées dans le pilier Renaissance.

Vers des empires concurrents

La consolidation ibérique stimule l’entrée d’autres acteurs : France, Angleterre, Provinces-Unies. Entreprises de guerre de course, colonies de peuplement et compagnies privilégiées diversifient les modèles d’expansion. Les conflits européens trouvent désormais un théâtre planétaire, où routes et escales sont des enjeux de première importance.

Les étapes de la colonisation : de la curiosité initiale à l’exploitation systémique et la violence. 📸 Source : reviserhistoire.fr

🌍 Conséquences économiques, culturelles et scientifiques

Un « monde connecté » : échanges et circulations

Les Grands explorateurs de la Renaissance déclenchent une intégration planétaire. Plantes, animaux, métaux précieux et techniques circulent entre continents. Le maïs, la pomme de terre ou le cacao arrivent en Europe, tandis que le cheval et la canne à sucre se diffusent en Amérique. Les routes maritimes lient désormais Caraïbes, Atlantique Nord, océan Indien et, bientôt, Pacifique.

Afflux de métaux et « révolution des prix »

L’arrivée d’argent et d’or américains stimule le commerce européen mais provoque une hausse générale des prix. Les États renforcent leur fiscalité, soutiennent les flottes et codifient les monopoles. Les ports atlantiques montent en puissance, tandis que certaines régions se spécialisent dans les manufactures exportables.

Nouveaux savoirs : cartographie, botanique, ethnographie

La collecte d’observations nourrit cartes, cosmographies et herbiers. Les récits d’expédition, vite reproduits par l’imprimerie, stimulent débats et corrections. En retour, l’essor de l’astronomie, de la géométrie et de la mesure alimente la navigation, en résonance directe avec l’humanisme et la science.

Chocs sanitaires et bouleversements démographiques

Les maladies venues d’Eurasie provoquent des mortalités massives en Amérique. Les sociétés se reconfigurent, ce qui facilite les conquêtes et modifie durablement les équilibres politiques. Ces effets l’emportent souvent sur les victoires militaires proprement dites.

Travail, traite et économies coloniales

Plantations sucrières, mines et circuits marchands s’imbriquent. La traite atlantique se développe pour répondre aux besoins en main-d’œuvre, avec des conséquences humaines et sociales considérables. Ce système intègre les colonies aux marchés européens par des flux réguliers, escortés et sécurisés.

Religions, controverses et nouvelles hiérarchies

Évangélisation, conversions et résistances nourrissent des controverses morales au sein des autorités religieuses et politiques, en particulier dans l’Espagne catholique. Parallèlement, la Réforme protestante bouleverse l’Europe, même si la question du sort des Amérindiens n’est pas au cœur de ses enjeux. La figure de l’explorateur est dès lors discutée, entre héroïsation et critique, selon les points de vue.

Représenter le monde : images et pouvoirs

Cartes, gravures et rapports forgent des représentations qui légitiment les ambitions des couronnes. Nommer et cartographier, c’est revendiquer. Cette « politique du savoir » fait des Grands explorateurs de la Renaissance des acteurs clés de la puissance d’État, du financement des flottes à l’administration coloniale.

Effets de long terme

La bascule de l’économie-monde vers l’Atlantique, l’essor des ports et la diffusion de nouvelles cultures transforment l’alimentation, la consommation et les paysages. Les rivalités européennes prennent désormais une dimension planétaire, préparant les conflits et les compétitions des siècles suivants.

Bilan des bouleversements mondiaux : échanges commerciaux, impacts sanitaires et domination coloniale. 📸 Source : reviserhistoire.fr

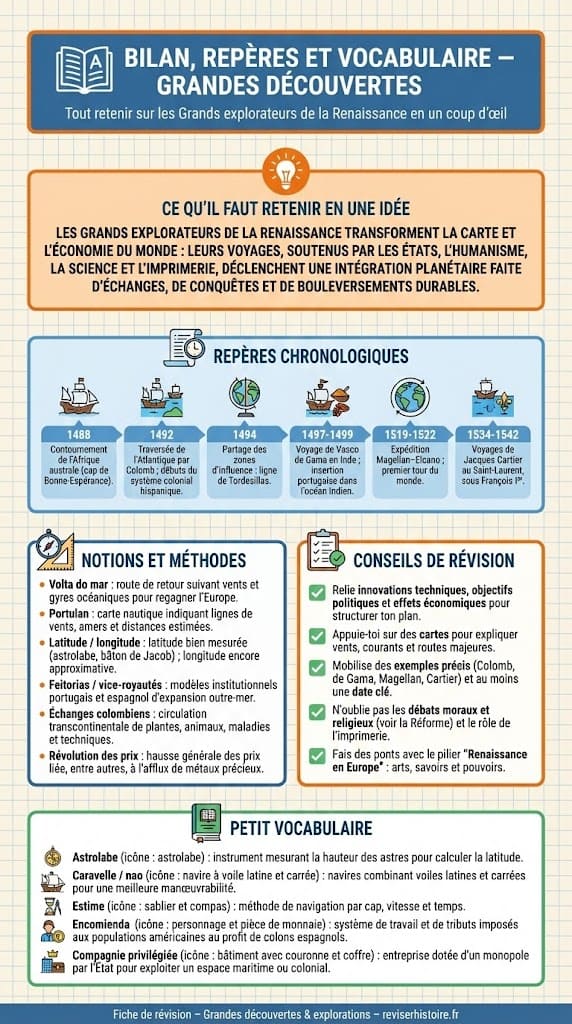

📘 Bilan, repères et vocabulaire

Ce qu’il faut retenir en une idée

Les Grands explorateurs de la Renaissance transforment la carte et l’économie du monde. Leurs voyages, soutenus par les États, l’humanisme et la science et l’essor de l’imprimerie, déclenchent une intégration planétaire faite d’échanges, de conquêtes et de bouleversements durables.

Repères chronologiques

- 1488 : contournement de l’Afrique australe (cap de Bonne-Espérance).

- 1492 : traversée de l’Atlantique par Colomb ; débuts du système colonial hispanique.

- 1494 : partage des zones d’influence (ligne de Tordesillas).

- 1497-1499 : voyage de Vasco de Gama en Inde ; insertion portugaise dans l’océan Indien.

- 1519-1522 : expédition Magellan–Elcano ; premier tour du monde.

- 1534-1542 : voyages de Jacques Cartier au Saint-Laurent, sous François Ier.

Notions et méthodes

- Volta do mar : route de retour qui suit vents et gyres océaniques pour regagner l’Europe.

- Portulan : carte nautique indiquant lignes de vents, amers et distances estimées.

- Latitude / longitude : la première se mesure correctement (astrolabe, bâton de Jacob) ; la seconde reste approximative à l’époque.

- Feitorias / vice-royautés : modèles institutionnels portugais et espagnol d’expansion outre-mer.

- Échanges colombiens : circulation transcontinentale de plantes, animaux, maladies et techniques.

- Révolution des prix : hausse générale liée, entre autres, à l’afflux de métaux précieux.

Conseils de révision

- Relie innovations techniques, objectifs politiques et effets économiques : cela organise ton plan.

- Appuie-toi sur des cartes pour expliquer les vents, les courants et les routes majeures.

- Mobilise des exemples précis (Colomb, de Gama, Magellan, Cartier) et cite une date clé par exemple.

- N’oublie pas les débats moraux et religieux (voir la Réforme), ainsi que la diffusion des récits par l’imprimerie.

- Fais des ponts avec le pilier « Renaissance en Europe » pour situer arts, savoirs et pouvoirs.

Petit vocabulaire

- Astrolabe : instrument mesurant la hauteur des astres pour calculer la latitude.

- Caravelle / nao : navires combinant voiles latines et carrées pour une meilleure manœuvrabilité.

- Estime : méthode de navigation par cap, vitesse et temps.

- Encomienda : système de travail et de tributs imposés aux populations américaines au profit de colons espagnols.

- Compagnie privilégiée : entreprise dotée d’un monopole par l’État pour exploiter un espace maritime ou colonial.

À relier dans le cluster

Pour l’arrière-plan intellectuel et scientifique, reviens à l’« Humanisme et la science ». Pour les mécénats et rivalités de cour, consulte « François Ier ». Enfin, pour la diffusion et l’uniformisation des savoirs techniques, vois « Gutenberg et l’imprimerie ».

L’essentiel à retenir en un coup d’œil : dates clés, définitions et notions majeures. 📸 Source : reviserhistoire.fr

🕵️ Le saviez-vous ? Trois nuances historiques pour aller plus loin !

L’histoire des Grandes découvertes est souvent simplifiée pour être enseignée. Voici trois précisions importantes pour nuancer certaines idées reçues sur la géographie, les acteurs et l’économie de cette période.

1. Géographie : Hispaniola avant La Havane. Il est fréquent de présenter La Havane comme le cœur du système colonial espagnol, mais c’est une question de chronologie.

Au temps de Colomb, le centre du dispositif est l’île d’Hispaniola, avec Saint-Domingue comme pivot.

La Havane ne devient la base majeure (la « clé du Nouveau Monde« ) qu’à partir des années 1550-1560, grâce à sa position idéale pour organiser le système des flottes de retour vers l’Espagne.

2. Acteurs : Vasco de Gama, l’explorateur, pas l’architecte. Si Vasco de Gama a ouvert la route de l’Inde en 1498, son rôle dans la construction de l’empire portugais en Asie (l’Estado da Índia) est souvent surestimé.

Gama fut avant tout un explorateur et un chef militaire qui a initié les contacts par la force.

Le véritable stratège fut Afonso de Albuquerque (gouverneur de 1509 à 1515). C’est lui qui conçut le réseau de bases fortifiées (comme Goa et Malacca) pour dominer les routes commerciales.

3. Économie : La « Révolution des prix », une cause complexe. On résume souvent l’importante inflation du XVIᵉ siècle au seul afflux des métaux précieux d’Amérique. C’est une vision incomplète.

Le facteur démographique est premier : la hausse des prix a commencé avant l’arrivée massive de l’argent américain, car la population européenne en pleine croissance exerçait une forte pression sur la demande alimentaire.

L’arrivée des métaux a ensuite accéléré et soutenu cette inflation en augmentant la masse monétaire, mais elle n’en est pas l’unique cause.

⚡ Actualité de la recherche

En octobre 2024, après deux décennies d’analyses, des chercheurs de l’Université de Grenade ont révélé les résultats de l’étude ADN menée sur les ossements de Christophe Colomb et de son fils Fernand. Leurs conclusions bousculent l’histoire officielle : le navigateur ne serait pas génois, mais d’origine juive séfarade et né dans l’arc méditerranéen espagnol. Cette découverte renforce l’hypothèse selon laquelle Colomb aurait dissimulé ses origines pour échapper à l’Inquisition, éclairant d’un jour nouveau les motivations et le financement de son voyage de 1492.

🧠 À retenir

- Les Grands explorateurs de la Renaissance servent des objectifs économiques (épices, métaux), politiques (prestige, rivalités) et religieux (évangélisation), dans un climat intellectuel nourri par l’humanisme et la science.

- Les progrès techniques (boussole, astrolabe, caravelle) et la maîtrise des vents/courants (volta do mar) rendent possibles les longues routes atlantiques et indo-océaniques.

- Repères clés : 1488 (cap de Bonne-Espérance), 1492 (Colomb), 1494 (Tordesillas), 1497-1499 (de Gama en Inde), 1519-1522 (Magellan–Elcano, 1er tour du monde), 1534-1542 (Cartier au Saint-Laurent sous François Ier).

- Modèles d’expansion : feitorias portugaises et vice-royautés espagnoles ; ports-escales et routes sécurisées par des flottes et des monopoles.

- Conséquences majeures : « échanges colombiens » (plantes, animaux, techniques, maladies), révolution des prix en Europe, montée des ports atlantiques, diffusion rapide des récits grâce à l’imprimerie.

- Violences et asymétries : conquêtes, travail forcé (encomienda), traite atlantique ; débats moraux et religieux (voir la Réforme).

- Méthode pour réviser : relier motivations → techniques → routes → portraits d’explorateurs → effets économiques et politiques, en appuyant chaque idée sur une date et un exemple précis.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur les grands explorateurs

En quoi la Renaissance change-t-elle l’exploration par rapport au Moyen Âge ?

La Renaissance combine curiosité savante, États plus centralisés et outils plus fiables (cartes imprimées, boussole, astrolabe). Grâce à l’imprimerie et à l’essor de l’humanisme et la science, les récits circulent vite, les cartes s’affinent, et les monarchies finançent des expéditions ambitieuses.

Pourquoi la longitude posait-elle problème aux navigateurs ?

La latitude se mesure aux astres, mais la longitude exige une mesure du temps très précise, inexistante au XVIe siècle. Les pilotes utilisent donc l’« estime » (cap, vitesse, durée), ce qui génère des erreurs. D’où l’importance des journaux de bord et des portulans, souvent reproduits grâce à l’imprimerie.

Les explorations sont-elles seulement ibériques ?

Non. Si Portugal et Espagne ouvrent la voie, la France (voyages soutenus par François Ier) et l’Angleterre s’engagent rapidement. Plus tard, Provinces-Unies et autres puissances entrent en concurrence, ce qui mondialise les rivalités.

Que signifie « échanges colombiens » ?

C’est la circulation transcontinentale de plantes, d’animaux, de techniques… et de maladies, entre l’Ancien et le Nouveau Monde. Conséquence majeure : nouvelles cultures en Europe, mais aussi chocs sanitaires et bouleversements démographiques en Amérique.

Comment nuancer l’image héroïque des explorateurs ?

Il faut articuler succès techniques et coûts humains : conquêtes, travail forcé et traite atlantique. Les controverses religieuses (voir la Réforme) et politiques nourrissent tôt des critiques, tandis que l’humanisme encourage la mise en débat des sources.

Un conseil méthodo pour l’examen ?

Construis ton plan en chaîne logique : motivations → techniques → routes → portraits → conséquences. Illustre chaque idée par une date (1492, 1494, 1519-1522…) et un exemple (Colomb, Vasco de Gama, Magellan, Cartier). Fais des ponts avec le pilier Renaissance.