🎯 Pourquoi la Réforme protestante bouleverse l’Europe ?

La Réforme protestante naît au cœur d’une Europe en mutation : essor de l’imprimerie, diffusion de l’humanisme, ambitions des princes et rivalités dynastiques. En 1517, Luther conteste les indulgences et interroge l’autorité de l’Église. Quelques décennies plus tard, Calvin structure une nouvelle discipline religieuse à Genève. Ces idées circulent vite, alimentant débats et tensions qui mèneront aux guerres de Religion (après 1562), bien que la répression débute sous François Iᵉʳ. Pour mieux comprendre, on replacera ces ruptures dans la grande histoire de la Renaissance et ses acteurs, de Léonard de Vinci aux humanistes.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- Contexte et causes : crise religieuse, société et politique

- Luther (1517) : 95 thèses et justification par la foi

- Calvin et Genève : doctrine, Église et discipline

- Diffusion européenne : imprimerie, princes et villes

- Réactions catholiques : vers la Contre-Réforme

- La France des guerres de Religion

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

👉 Poursuivons avec le contexte et les causes qui rendent la rupture possible.

📜 Contexte et causes de la Réforme protestante

Pour comprendre la Réforme protestante, il faut d’abord regarder l’Europe vers 1500. La chrétienté est unifiée en apparence, mais les attentes religieuses évoluent. Les fidèles réclament des prêtres mieux formés, des évêques présents et une vie chrétienne plus authentique. Parallèlement, les États renforcent leur pouvoir et veulent contrôler leurs Églises. Ce contexte prépare la rupture, surtout quand se diffusent de nouvelles idées grâce à l’imprimerie.

🧭 Une crise spirituelle et pastorale

Beaucoup de chrétiens dénoncent les abus : cumul de bénéfices, absentéisme des évêques, vie peu exemplaire de certains clercs. Des mouvements de piété insistent sur la lecture personnelle de la Bible et la prière intérieure. L’aspiration à une religion plus simple grandit. Dans ce climat, la Réforme protestante apparaîtra comme une réponse radicale à un malaise partagé, même si tous ne souhaitent pas rompre avec Rome.

💰 Les indulgences et l’économie du salut

La pratique des indulgences, censées réduire la peine du purgatoire, prend une ampleur inédite à la fin du XVe siècle. Le financement de grands chantiers, comme la basilique Saint-Pierre, entretient un commerce spirituel qui choque. La prédication d’indulgences contre paiement semble trahir l’Évangile. Lorsque Luther publie ses 95 thèses en 1517, il vise d’abord cette logique. Pour un panorama rapide et sourcé, on peut consulter une synthèse sur les indulgences qui éclaire ce débat central.

📚 Humanisme, retour aux sources et Bible

L’humanisme encourage le retour aux textes d’origine : Hébreu, Grec, Latin. Des érudits éditent le Nouveau Testament en grec et comparent les traductions. Ce travail philologique bouscule des habitudes et relance une question clé : sur quoi fonder la doctrine, la tradition ou l’Écriture ? Les réformateurs répondront Sola Scriptura, l’Écriture seule, ce qui sera l’un des piliers de la Réforme protestante.

🏰 États, villes et enjeux politiques

Les princes du Saint-Empire veulent limiter l’influence de Rome sur leurs territoires. Les villes libres, dynamiques et lettrées, deviennent des foyers de débat. L’essor de l’imprimerie, présenté dans notre article Gutenberg et l’imprimerie, permet de produire rapidement tracts, pamphlets et catéchismes. Ainsi, doctrine et politique s’entremêlent. La rupture n’est pas qu’un débat théologique ; elle redessine aussi les équilibres de pouvoir en Europe.

🌍 Une Europe en mouvement

La Renaissance européenne transforme les savoirs, l’art et la vision de l’homme. Les grandes découvertes élargissent l’horizon. Les réseaux marchands relient les villes et accélèrent la circulation des idées. Dans cet espace ouvert, les propositions de réforme se diffusent vite, de Wittenberg à Zurich, de Strasbourg à Genève.

👑 La France entre ouverture et contrôle

Sous François Iᵉʳ, le royaume encourage les lettres et les arts, mais surveille les nouveautés religieuses. L’autorité royale veut éviter les divisions internes. La question religieuse deviendra explosive plus tard, avec les guerres de Religion. Pour l’heure, retenons que le terreau est prêt : aspirations spirituelles, renouveau intellectuel, intérêts politiques et outils techniques convergent.

En résumé, la Réforme protestante naît d’un faisceau de causes : crise de crédibilité, économie des indulgences, révolution de l’imprimé, méthodes humanistes et stratégies des pouvoirs. Ce contexte rend l’initiative de Luther décisive.

Les facteurs déclencheurs de la Réforme : de la crise spirituelle à la critique des indulgences. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Passons maintenant à Luther et ses 95 thèses pour voir comment la contestation devient rupture.

✒️ Luther (1517) : 95 thèses et nouvelle compréhension du salut

📍 Wittenberg : un geste théologique et pastoral

En 1517, Martin Luther publie ses 95 thèses à Wittenberg. Il conteste d’abord la prédication des indulgences et, plus largement, l’« économie du salut » qui en découle. Pour lui, la Réforme protestante doit recentrer la foi sur le Christ et sur l’Écriture. Ce geste pastoral vise à instruire les fidèles et à corriger des abus qu’il juge contraires à l’Évangile.

🧠 Sola fide, sola scriptura : un pivot doctrinal

Luther affirme la justification par la foi seule (sola fide) : l’homme est sauvé non par ses œuvres, mais par la confiance en Dieu, gratuitement. Il promeut aussi l’Écriture seule (sola scriptura) comme norme ultime de la doctrine. Ces deux principes, nourris par les méthodes de l’humanisme, deviennent des piliers de la Réforme protestante.

🖨️ Pamphlets, catéchismes et Bible en allemand

Grâce à l’essor de l’imprimerie, la pensée de Luther circule très vite. Il écrit des traités courts, rédige des catéchismes pour instruire, et traduit la Bible en allemand. L’objectif est clair : rendre l’Écriture accessible aux laïcs et ancrer la foi dans la Parole, non dans des pratiques jugées accessoires. Cette « révolution du livre » transforme la catéchèse et la prédication.

⚖️ Leipzig (1519) et Worms (1521) : la controverse devient rupture

Les débats s’enchaînent. À Leipzig, Luther conteste l’infaillibilité des conciles ; à la diète de Worms (1521), il refuse de se rétracter : « Je ne puis autrement ». L’Empire le met au ban, mais des princes protègent sa cause. La Réforme protestante gagne alors un ancrage politique : dans plusieurs territoires, les autorités civiles soutiennent la réorganisation des Églises.

⛪ Réformer culte et ministère

Luther simplifie la liturgie, promeut la prédication au cœur du culte et redéfinit les sacrements, en conservant principalement le baptême et la cène. Il encourage le mariage des prêtres et insiste sur le « sacerdoce universel » : tous les baptisés partagent une même dignité devant Dieu. L’Église est moins une hiérarchie qu’une communauté nourrie par la Parole.

🌍 Diffusions, tensions et limites

Ses idées gagnent l’Allemagne, l’Empire et au-delà ; elles inspirent d’autres réformateurs. Cependant, des tensions apparaissent : la guerre des paysans (1524-1525) révèle des attentes sociales que Luther condamne fermement, rappelant que sa réforme est spirituelle et non politique. Par ailleurs, des divergences doctrinales (notamment sur l’eucharistie) séparent bientôt les courants réformateurs, ouvrant la voie à d’autres figures, dont Calvin.

La rupture luthérienne : des 95 thèses à Wittenberg à la traduction de la Bible. 📸 Source : reviserhistoire.fr

🔗 Pour aller plus loin

On peut lire une présentation claire des 95 thèses, et replacer ces textes dans le contexte intellectuel de la Renaissance. Pour l’ancrage français, rappelle-toi l’équilibre délicat sous François Iᵉʳ.

👉 Poursuivons avec Calvin et Genève pour comprendre la structuration théologique et ecclésiale du courant réformé.

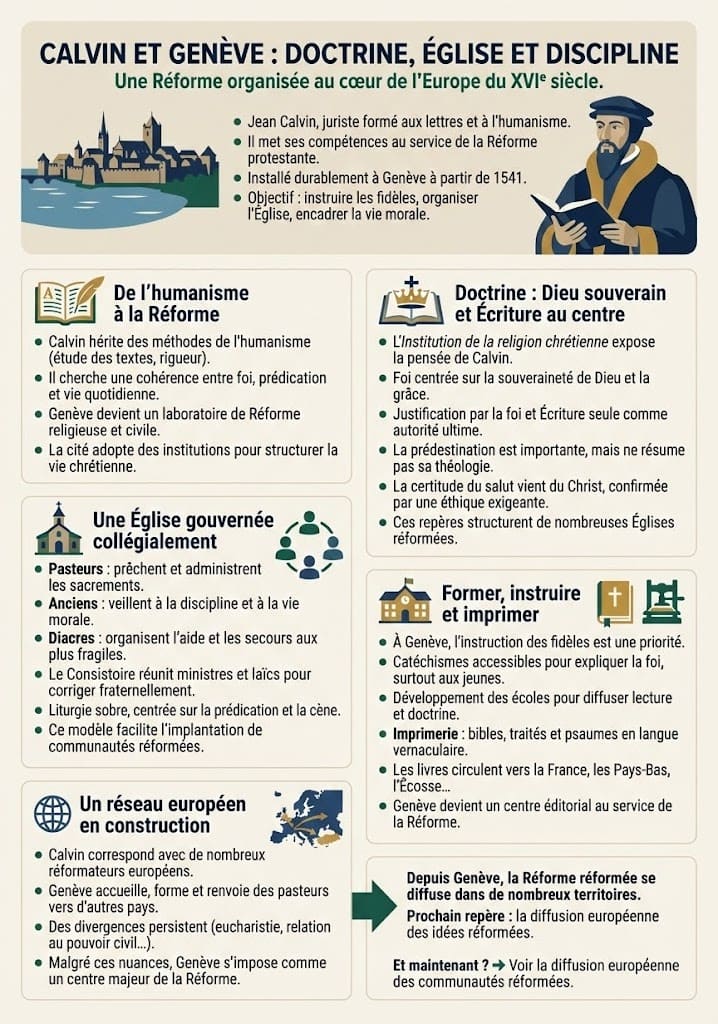

🏛️ Calvin et Genève : doctrine, Église et discipline

📖 De l’humanisme à la Réforme organisée

Juriste formé aux lettres, Jean Calvin hérite des méthodes de l’humanisme et les met au service de la Réforme protestante. Installé durablement à Genève à partir de 1541, il donne à la cité un cadre religieux et civil cohérent. Son projet vise l’instruction des fidèles, la prédication régulière et une vie morale encadrée.

🧠 Doctrine : souveraineté de Dieu et autorité de l’Écriture

Dans l’Institution de la religion chrétienne, Calvin expose une foi centrée sur la souveraineté de Dieu, la justification par la foi et l’Écriture seule. La prédestination y occupe une place théologique, mais elle ne résume pas la pensée de Calvin. D’abord, la certitude du salut vient du Christ ; ensuite, la vie chrétienne se vérifie par une éthique exigeante. Ces repères deviennent structurants pour de nombreuses Églises réformées.

⛪ Organisation ecclésiale : pasteurs, anciens et diacres

Calvin conçoit une Église gouvernée collégialement. Les pasteurs prêchent et administrent les sacrements ; les anciens veillent à la discipline ; les diacres s’occupent des secours. Le Consistoire réunit ministres et laïcs pour corriger fraternellement et maintenir l’unité. La liturgie est sobre, centrée sur la prédication et la cène. Cette architecture facilite l’implantation rapide de communautés réformées.

🏫 Écoles, catéchismes et imprimerie

À Genève, l’instruction est une priorité. Des catéchismes accessibles précisent la foi et forment les jeunes. Par ailleurs, l’essor de l’imprimerie permet d’éditer bibles, traités et psaumes en langue vernaculaire. Ces livres circulent largement, notamment vers la France, les Pays-Bas et l’Écosse, où ils inspirent d’autres réformateurs.

🌐 Réseau européen et divergences avec d’autres réformateurs

Calvin correspond avec de nombreux acteurs de la Renaissance européenne et de la Réforme. Toutefois, des désaccords persistent sur l’eucharistie ou la relation au pouvoir civil. Malgré ces nuances, Genève devient un centre d’envoi de pasteurs et un foyer éditorial majeur au service de la Réforme protestante.

Le rôle central de Jean Calvin et de Genève dans la structuration du courant réformé en Europe. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Passons maintenant à la diffusion européenne pour voir comment ces idées s’enracinent dans des territoires variés.

🌍 Diffusion européenne : imprimerie, princes et villes

🖨️ Un média et des réseaux qui accélèrent tout

La diffusion de la Réforme protestante s’appuie d’abord sur l’essor de l’imprimerie. Tracts, sermons, psaumes, catéchismes et bibles en langue vernaculaire circulent vite. Les ateliers typographiques s’implantent dans les grands carrefours commerciaux, où marchands, étudiants et prédicateurs relaient les nouveautés. Les villes deviennent des pôles d’opinion qui irriguent les campagnes par des colporteurs et des prédications itinérantes.

🛡️ Saint-Empire : luthéranisme et protection princière

Dans le Saint-Empire, plusieurs princes adoptent la réforme de Luther. Ils y voient une rénovation religieuse, mais aussi un moyen d’affirmer leur autorité sur les évêchés et les revenus ecclésiastiques. Des universités (Wittenberg, Iéna) forment pasteurs et théologiens. En 1555, la Paix d’Augsbourg légalise le luthéranisme (mais pas le calvinisme) dans l’Empire Pour le cadre juridique, voir la synthèse sur la Paix d’Augsbourg.

🏔️ Suisse et Rhin supérieur : Zwingli, puis Calvin

En Suisse alémanique, la réforme démarre à Zurich avec Zwingli, puis s’organise à Genève avec Calvin. Strasbourg joue un rôle de passerelle entre espaces germanophones et francophones. La sobriété liturgique, l’accent sur la prédication et l’encadrement communautaire structurent durablement ces Églises réformées, qui inspirent les Pays-Bas et la France.

🏴 Angleterre et îles Britanniques : une voie politique

En Angleterre, la rupture avec Rome naît d’abord d’une décision politique : le roi devient chef de l’Église. La doctrine évolue ensuite au gré des règnes, jusqu’à un compromis anglican. En Écosse, l’influence réformée à la genevoise s’affirme via des prêcheurs formés sur le continent, ce qui ancre durablement un protestantisme de type presbytérien.

🧭 Pays-Bas et monde urbain : ateliers, ports et réseaux

Aux Pays-Bas, ports, imprimeries et guildes favorisent la circulation des livres et des idées. Les communautés réformées s’y structurent malgré les résistances. Les psautiers, faciles à mémoriser, jouent un rôle pédagogique clé et cimentent l’identité des fidèles autour d’une pratique quotidienne.

🇫🇷 France : minorités, cercles lettrés et tensions

En France, des cercles lettrés et des ateliers urbains diffusent les écrits de Genève. Des communautés réformées (huguenotes) apparaissent, souvent composées d’artisans, de marchands et de nobles acquis à l’idéal d’une Église « réformée par la Parole ». Cette implantation heurte un royaume officiellement catholique, préparant les conflits étudiés plus loin dans la France des guerres de Religion et dans l’itinéraire politique de François Iᵉʳ.

🧠 Universités, catéchismes et chants

La Réforme protestante s’enracine par la formation : universités et académies forment pasteurs et maîtres d’école. Les catéchismes, structurés en questions-réponses, fixent la doctrine ; les psaumes chantés unifient la pratique et consolident l’identité confessionnelle. Ce trio — écoles, catéchismes, chants — assure une transmission durable.

🗺️ Une géographie confessionnelle contrastée

Au milieu du XVIᵉ siècle, se dessine une carte contrastée : luthériens dominent au nord de l’Empire et en Scandinavie ; les réformés s’étendent de Genève aux Pays-Bas et à l’Écosse ; l’Angleterre suit une voie propre. En Espagne et en Italie, l’Inquisition et les réformes internes à l’Église catholique freinent l’essor du protestantisme. Cette tension annonce les réponses catholiques étudiées dans la partie suivante.

Comment l’imprimerie et les soutiens politiques ont permis la diffusion des idées réformées à travers l’Europe. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 On avance vers les réactions catholiques et le concile de Trente pour comprendre comment l’Église de Rome répond doctrinalement et institutionnellement.

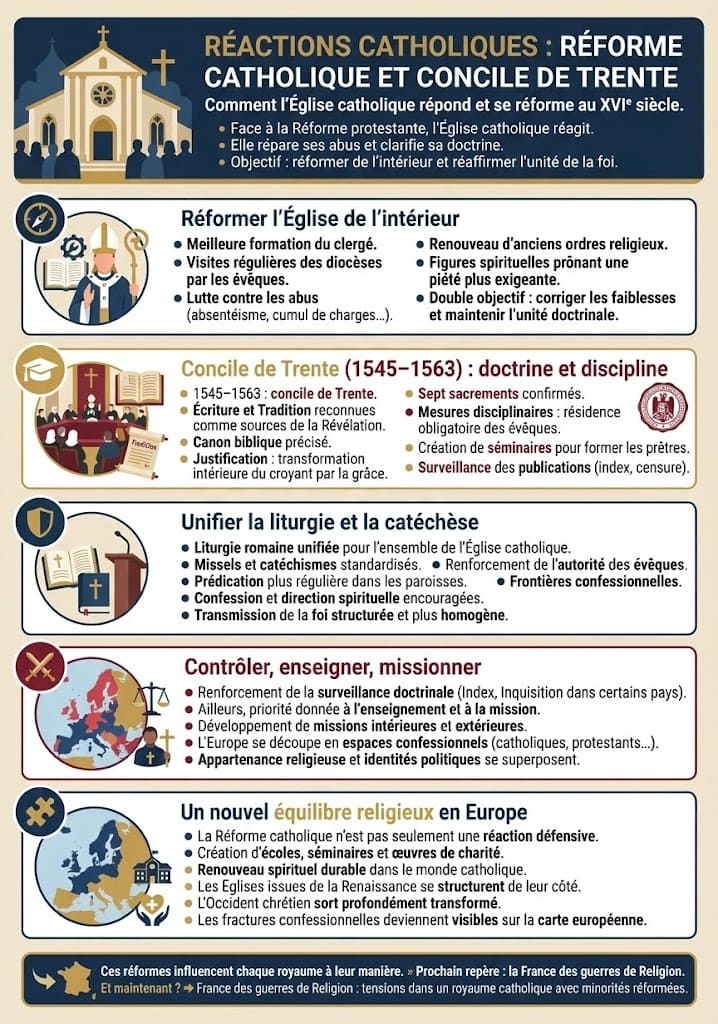

⛪ Réactions catholiques : Réforme catholique et concile de Trente

🧭 Diagnostiquer et réformer de l’intérieur

Dès les premières décennies, l’Église catholique s’engage dans une réforme interne : meilleure formation du clergé, visite des diocèses, lutte contre les abus. Des ordres anciens se renouvellent et des figures spirituelles insistent sur une piété plus exigeante. L’objectif est double : réparer ce qui doit l’être et réaffirmer l’unité doctrinale face aux propositions de la Réforme protestante.

🎓 Trente (1545–1563) : clarification doctrinale et discipline

Le concile de Trente répond sur les points essentiels : Écriture et Tradition comme sources de la Révélation, canon biblique précisé, justification comprenant la transformation intérieure du croyant, sept sacrements confirmés. En parallèle, il impose des mesures disciplinaires : résidence des évêques, création des séminaires, surveillance des publications. Ainsi, doctrine et pratiques pastorales se resserrent de concert.

🛡️ Liturgie, catéchismes et pastorale

La liturgie romaine est unifiée ; catéchismes et missels standardisés circulent afin d’assurer une même foi vécue partout. La prédication devient plus régulière ; la confession et la direction spirituelle sont encouragées. Cette centralisation renforce la cohésion des paroisses et l’autorité des évêques, tout en structurant la transmission de la foi.

⚔️ Missions, Inquisition et frontières confessionnelles

Dans certains pays, la surveillance doctrinale se durcit (Index, tribunaux d’Inquisition). Ailleurs, l’accent est mis sur l’enseignement et la mission. Progressivement, l’Europe se stabilise en espaces confessionnels où l’appartenance religieuse se superpose aux identités politiques. Cette recomposition explique, en partie, les tensions durables entre États et communautés.

🧩 Un nouvel équilibre européen

La Réforme catholique n’est pas seulement une réaction ; elle produit écoles, œuvres de charité et formation du clergé qui soutiennent un vaste renouveau spirituel. Tandis que les Églises issues de la Renaissance se structurent, l’Occident chrétien sort profondément transformé, avec des lignes de fracture désormais visibles sur la carte.

La Contre-Réforme : le Concile de Trente et la réorganisation de l’Église catholique. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec la France des guerres de Religion pour comprendre comment ces dynamiques se traduisent dans un royaume officiellement catholique mais traversé par des minorités réformées.

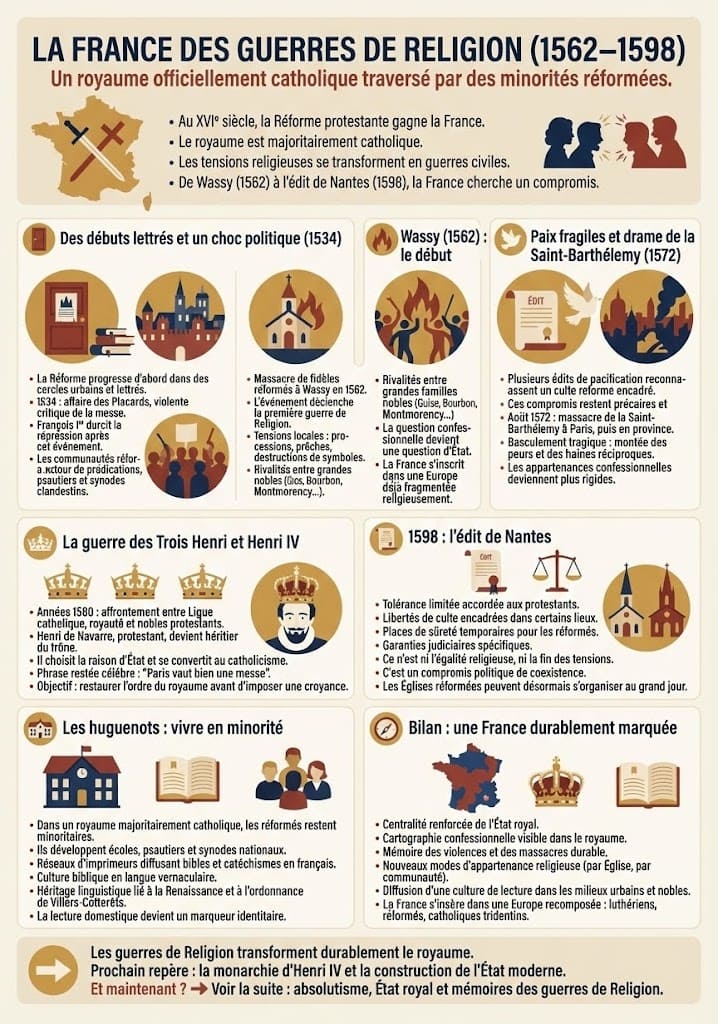

⚔️ La France des guerres de Religion (1562–1598)

🚪 Des débuts heurtés : cercles lettrés et affaire des Placards (1534)

En France, la Réforme protestante progresse d’abord dans des cercles lettrés et urbains. L’affaire des Placards (1534), qui attaque la messe, provoque une rupture politique : François Iᵉʳ durcit la répression. Les communautés restent toutefois actives, organisées autour de prédications, de psautiers et de synodes clandestins.

🔥 Wassy (1562) : l’embrasement

Le massacre de Wassy déclenche la première guerre de Religion. Les tensions locales (processions, prêches, symboles) se télescopent avec des rivalités nobiliaires. Dès lors, la question confessionnelle devient une question d’État. La France s’inscrit dans une Europe fragmentée, déjà travaillée par la Réforme catholique et les implantations protestantes.

🕊️ Tentatives de paix et Saint-Barthélemy (1572)

Des édits de pacification reconnaissent ponctuellement un culte réformé encadré. Mais la Saint-Barthélemy (août 1572), à Paris puis en province, marque un basculement tragique. Elle révèle la fragilité des compromis et la puissance des peurs réciproques. La société s’endurcit, les appartenances confessionnelles se rigidifient.

👑 La guerre des Trois Henri et l’avènement d’Henri IV

Les années 1580 voient s’affronter Ligue catholique, royauté et nobles protestants. Henri de Navarre, héritier du trône, choisit la raison d’État : sa conversion (« Paris vaut bien une messe ») prépare la pacification. L’objectif n’est pas d’imposer une croyance, mais de restaurer l’ordre du royaume.

📜 Édit de Nantes (1598) : un compromis pragmatique

L’édit de Nantes accorde une tolérance limitée : libertés de culte encadrées, places de sûreté temporaires, garanties judiciaires. Ce n’est ni l’égalité religieuse ni la fin des tensions, mais un outil politique de coexistence. Les Églises réformées peuvent s’organiser au grand jour, avec consistoires, pasteurs et académies.

🏫 Vivre et croire en minorité

Dans le royaume majoritairement catholique, les huguenots développent écoles, psautiers, synodes nationaux et réseaux d’imprimeurs. Cette culture biblique en français s’inscrit dans l’héritage linguistique inauguré dès la Renaissance (voir l’ordonnance de Villers-Cotterêts), qui facilite catéchismes et lectures domestiques.

🧭 Bilan : un royaume transformé

La France sort durablement marquée : centralité de l’État royal, cartographie confessionnelle, mémoire des violences. La Réforme protestante y a introduit de nouveaux modes d’appartenance religieuse et une culture de lecture qui diffuse dans les milieux urbains et nobles. À l’échelle européenne, le royaume rejoint la recomposition étudiée plus haut, entre luthériens, réformés et catholiques tridentins.

Chronologie des troubles religieux en France, de l’intolérance à la pacification par l’Édit de Nantes. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Si tu es prêt, on passe à 🧠 À retenir pour résumer l’essentiel avant la FAQ et le quiz.

🧠 À retenir

- Définition : la Réforme protestante est un mouvement religieux du XVIᵉ siècle qui, initié par Luther puis structuré par Calvin, remet en cause certaines pratiques et doctrines de l’Église catholique.

- Causes majeures : crise spirituelle et pastorale, abus (indulgences), essor de l’imprimerie, méthodes de l’humanisme, et stratégies politiques des princes et des villes.

- Luther (1517) : 95 thèses contre les indulgences ; doctrines sola fide (justification par la foi) et sola scriptura (autorité de l’Écriture) ; traduction de la Bible et diffusion par le livre.

- Calvin (Genève) : Institution de la religion chrétienne, Église organisée (pasteurs, anciens, diacres, consistoire), liturgie sobre, discipline et catéchismes ; réseau européen de formation et d’édition.

- Diffusion : appui des imprimeurs et de certains princes ; cartes confessionnelles contrastées (luthériens au nord de l’Empire et en Scandinavie ; réformés de Genève aux Pays-Bas et à l’Écosse ; compromis anglais).

- Réponse catholique : concile de Trente (1545–1563) : clarification doctrinale (Écriture & Tradition, 7 sacrements, justification) et réformes (séminaires, résidence des évêques, uniformisation liturgique).

- France : progression huguenote, violences (Wassy 1562, Saint-Barthélemy 1572), puis compromis politique de l’édit de Nantes (1598) ; minorité réformée durablement structurée.

- Héritages : pluralisation religieuse, culture de lecture biblique, renforcement des États, nouvelles identités confessionnelles et mémoire conflictuelle.

- Repères-clés : indulgences, justification, sola scriptura, prédestination, consistoire, catéchisme, psautier, cuius regio, eius religio.

- Pour relier avec la Renaissance : contexte politique et culturel à revoir dans la Renaissance en Europe, le règne de François Iᵉʳ et les grands explorateurs.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur la Réforme protestante

La Réforme protestante, en une phrase, c’est quoi ?

Un mouvement religieux du XVIᵉ siècle qui recentre la foi sur l’Écriture et la grâce, conteste certains usages catholiques et crée des Églises nouvelles (luthériennes et réformées).

Quelle différence principale entre luthériens et réformés (calvinistes) ?

Ils partagent l’Écriture seule et la justification par la foi, mais divergent surtout sur l’eucharistie et l’organisation ecclésiale. Genève privilégie une discipline collégiale (consistoire), héritée de Calvin.

Pourquoi l’imprimerie a-t-elle tout accéléré ?

Elle multiplie bibles, catéchismes et psaumes en langue vernaculaire. Les idées voyagent plus vite entre villes et universités, comme expliqué dans Gutenberg et l’imprimerie.

La Réforme a-t-elle causé les guerres de Religion en France ?

Elle a contribué aux tensions, mais les conflits mêlent aussi enjeux politiques et sociaux. Vois notre partie La France des guerres de Religion et le contexte du règne de François Iᵉʳ.

Que change le concile de Trente pour l’Église catholique ?

Il clarifie doctrine et pratiques (Écriture & Tradition, sept sacrements, séminaires, résidence des évêques) et lance une réforme pastorale durable, face aux propositions des réformateurs.