🎯 Pourquoi « humanisme et science » est-il emblématique ?

Au XVIᵉ siècle, humanisme et science deviennent les moteurs d’une nouvelle manière de penser. Les savants reviennent aux textes antiques pour mieux comprendre le monde, tout en valorisant l’observation et l’esprit critique. Cette double démarche transforme l’astronomie, la médecine, la géographie et les méthodes d’enquête.

Des figures comme Léonard de Vinci lient arts, techniques et expériences. L’essor de l’imprimerie diffuse vite les idées, tandis que les cours princières, de François Iᵉʳ par exemple, soutiennent recherches et traductions. Parallèlement, les voyages des grands explorateurs élargissent les horizons et bousculent les certitudes.

Cet élan de curiosité s’accompagne de débats religieux et politiques. Les controverses intellectuelles croisent la Réforme, posant la question des sources de la vérité : textes, raison, nature ou autorités ? C’est toute l’Europe des savoirs qui se recompose.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- Humanisme : origines, principes et réseaux

- Imprimerie et circulation des savoirs

- Observer, expérimenter, mesurer

- Disciplines en mouvement

- Débats et controverses

- Héritages et limites

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

👉 Poursuivons avec la définition, les acteurs et les réseaux qui structurent l’humanisme.

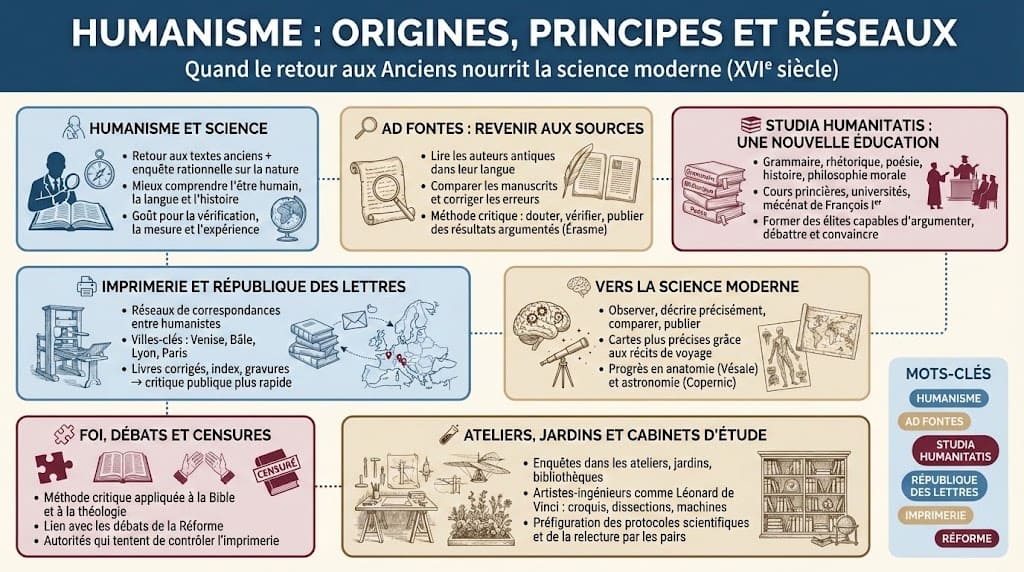

📜 Humanisme : origines, principes et réseaux

Au XVIᵉ siècle, l’expression humanisme et science désigne une alliance féconde : le retour aux textes anciens (ad fontes) nourrit l’enquête rationnelle sur la nature. Les humanistes veulent mieux comprendre l’être humain, la langue et l’histoire ; ce regard neuf encourage aussi la vérification, la mesure et l’expérience. Ainsi, l’érudition philologique alimente des progrès concrets en astronomie, en cartographie ou en médecine.

🔎 « Ad fontes » : revenir aux sources pour mieux raisonner

Les humanistes lisent les auteurs antiques dans leur langue, comparent les manuscrits et corrigent les erreurs. Cette méthode critique prépare l’esprit scientifique : elle apprend à douter, à vérifier et à publier des résultats argumentés. Érasme incarne cette exigence : ses éditions du Nouveau Testament montrent comment la philologie peut transformer la lecture des textes, et donc la manière de produire du vrai (source académique).

📚 Studia humanitatis : une nouvelle éducation

Grammaire, rhétorique, poésie, histoire et philosophie morale : ces studia humanitatis forment l’élite des villes européennes. Les cours princières et certaines universités encouragent traductions et bourses. En France, le mécénat de François Iᵉʳ attire savants et artistes, tandis que l’Italie reste un foyer majeur d’écoles humanistes. Cette formation valorise le débat, l’éloquence et l’éthique civique ; elle habitue aussi à construire des preuves et à convaincre, compétences utiles aux futurs « hommes de science ».

🖨️ Réseaux, correspondances et imprimeries

Les humanistes se relient par lettres, envoyant commentaires, esquisses et hypothèses. Cette République des Lettres s’appuie sur les ateliers d’édition : Venise, Bâle, Lyon ou Paris. L’essor de l’imprimerie accélère la circulation des idées, uniformise les textes et favorise la critique publique. Les débats deviennent plus rapides, les corrections aussi. Cette dynamique crée des standards : apparat critique, tables, index, gravures explicatives.

🧠 Un pont entre humanisme et science

L’exigence philologique migre vers l’étude de la nature : observer, décrire précisément, comparer, puis publier. Les cartes s’affinent grâce aux récits des grands explorateurs. L’anatomie progresse avec les dissections publiques et des planches d’une qualité inédite, comme chez Vésale (ressource NLM). En astronomie, la réévaluation des autorités antiques conduit à reconsidérer le cosmos, jusqu’aux propositions de Copernic (notice de référence).

🧩 Humanisme, foi et controverses

La méthode critique touche aussi la théologie. Les débats autour des textes et de l’autorité croisent la Réforme. Les autorités religieuses et politiques cherchent à encadrer l’imprimerie, mais la diversité des centres d’édition limite ce contrôle. Dans ce contexte, la curiosité savante reste vive : elle apprend à articuler respect des traditions, raison et expérience.

🧪 Des ateliers aux cabinets d’étude

Beaucoup d’enquêtes se font dans les ateliers, les jardins et les bibliothèques. Des artistes-ingénieurs, tels Léonard de Vinci, observent machines, plantes et anatomie, notent, dessinent et comparent. Si les carnets de ce dernier sont restés privés, cette pratique du croquis n’en constitue pas moins le chaînon manquant entre l’hypothèse et la preuve visuelle. Elle préfigure les protocoles de savants qui, comme Vésale, franchiront une étape décisive : l’usage d’instruments normés et la publication des méthodes pour une relecture par les pairs.

Synthèse des origines, des principes et des réseaux humanistes à la Renaissance, montrant comment ils nourrissent l’alliance entre humanisme et science. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Passons maintenant au rôle décisif de l’imprimerie et des milieux savants dans la circulation des savoirs.

Pour aller plus loin : aperçu général sur l’humanisme de la Renaissance (Encyclopædia Britannica).

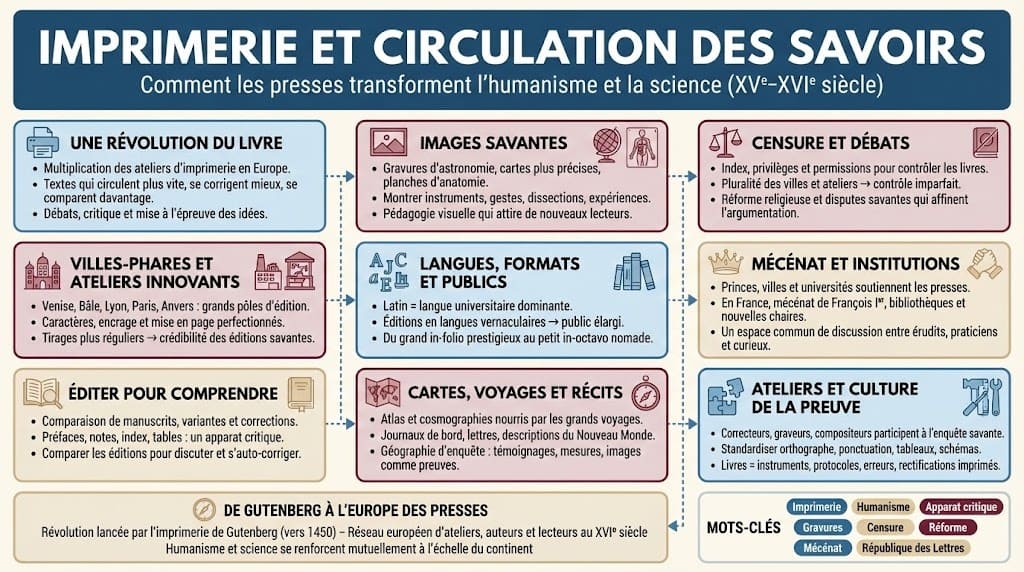

🖨️ Imprimerie et circulation des savoirs

L’essor de l’imprimerie transforme radicalement la relation entre humanisme et science. Après les premiers ateliers nés au milieu du XVe siècle, l’Europe du XVIᵉ voit se constituer un vaste réseau d’éditeurs, de libraires et de lecteurs. Les textes circulent plus vite, se corrigent mieux et se comparent plus largement, ce qui stimule la critique, les débats et la mise à l’épreuve des idées.

🏛️ Des villes-phares et des ateliers innovants

Venise, Bâle, Lyon, Paris ou Anvers deviennent des pôles d’édition majeurs. Les ateliers y perfectionnent caractères, encrage et mise en page. Les tirages gagnent en régularité, ce qui crédibilise les éditions savantes. À Paris et à Lyon, les réseaux universitaires et ecclésiastiques cohabitent avec des éditeurs plus commerciaux, accélérant l’accès aux nouveautés et renforçant l’écho des débats.

📚 Éditer pour comprendre : traductions, variantes et apparat critique

Les humanistes comparent les manuscrits, signalent les variantes, proposent des corrections et justifient leurs choix. L’édition imprimée intègre des préfaces, notes, index et tables. Ces paratextes guident le lecteur et installent des standards de preuve. La comparaison entre éditions successives favorise l’auto-correction et la discussion publique, cœur battant de l’alliance entre humanisme et science.

🖼️ Images savantes : figures, cartes et planches

Les gravures diffusent des schémas d’astronomie, des cartes plus précises et des planches d’anatomie. L’illustration ne sert pas seulement l’esthétique, elle rend les méthodes visibles : instruments, gestes, dissections, expériences. Cette pédagogie graphique stimule l’apprentissage et attire de nouveaux lecteurs vers les disciplines en mutation.

🔡 Langues, formats et publics

Le latin reste la langue de large diffusion universitaire. Cependant, des éditions en langues vernaculaires élargissent l’audience et transforment la culture du savoir. Les formats varient du grand in-folio prestigieux au petit in-octavo, plus mobile et abordable. Le livre devient un compagnon d’étude, un objet de partage, et parfois un déclencheur de controverses.

🗺️ Cartes et récits : savoirs en mouvement

Les voyages des grands explorateurs alimentent atlas et cosmographies. Les imprimeurs publient journaux de bord, lettres et descriptions du Nouveau Monde, bousculant les modèles hérités de l’Antiquité. La cartographie gagne en précision, la géographie devient une science d’enquêtes, et la notion de « preuve » s’enrichit de témoignages, de mesures et d’images.

⚖️ Contrôler ou débattre ? Autorités, censure et pluralité des centres

L’imprimerie inquiète les pouvoirs. Index, privilèges d’édition et permissions tentent d’encadrer la diffusion. Mais la pluralité des ateliers, des villes et des juridictions rend le contrôle imparfait. Les controverses religieuses de la Réforme croisent des disputes savantes. Paradoxalement, ces tensions affinent l’argumentation, clarifient les méthodes et rendent visibles les critères de validation.

🤝 Mécénat et institutions : une politique du savoir

Le soutien des princes et des villes s’avère décisif. En France, le mécénat de François Iᵉʳ renforce les humanités et la production d’éditions soignées. Les bibliothèques se développent, les chaires de langues anciennes et de mathématiques se multiplient, et la circulation des livres fonde un espace commun de discussion entre érudits, praticiens et curieux.

🧩 Humanisme, ateliers et laboratoires

Dans les ateliers, les correcteurs et les graveurs participent à l’enquête savante. Ils standardisent l’orthographe, la ponctuation et la présentation des tableaux. Le livre devient un outil de méthode : on y consigne instruments, protocoles, erreurs et rectifications. Ainsi, l’édition imprime au sens propre comme au figuré la culture de la preuve.

🧭 Lien avec Gutenberg et la dynamique européenne

La révolution initiée par l’imprimerie de Gutenberg se prolonge par une Europe des presses où innovations techniques et exigences critiques se répondent. Ce maillage d’ateliers, d’auteurs et de lecteurs permet à humanisme et science de se nourrir mutuellement et de consolider des communautés de savoir au-delà des frontières.

Imprimerie, réseaux d’érudits et grandes villes d’édition au cœur de la circulation des savoirs humanistes et scientifiques à la Renaissance. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Place maintenant aux méthodes d’observation, d’expérimentation et de mesure qui redéfinissent la quête de vérité à la Renaissance.

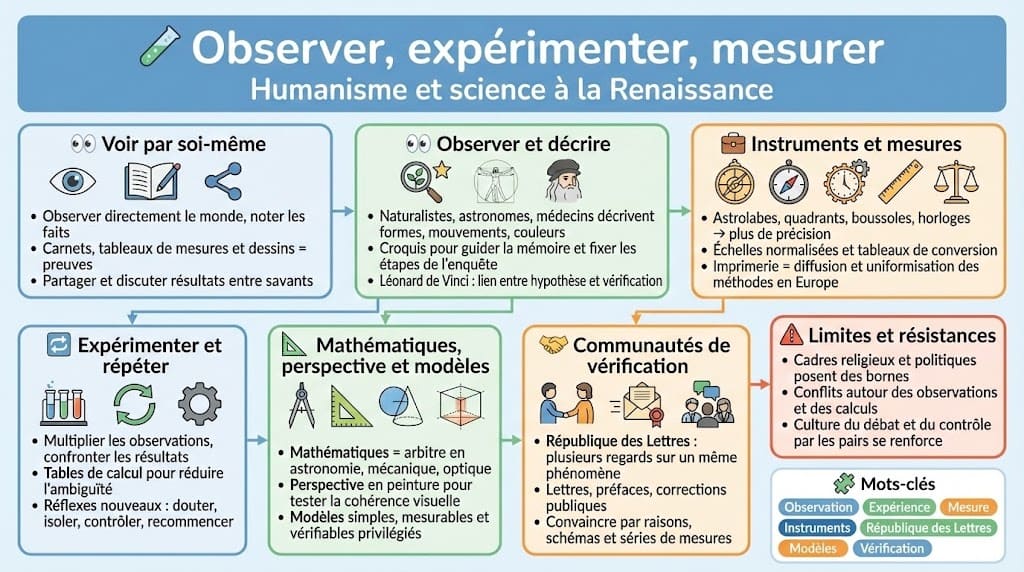

🧪 Observer, expérimenter, mesurer

À la Renaissance, humanisme et science se rejoignent dans une pratique concrète : voir par soi-même, décrire avec précision, puis confronter les résultats. Les carnets, les tableaux de mesures et les dessins techniques deviennent des preuves à partager et à discuter.

👀 Observer et décrire

Naturalistes, astronomes et médecins notent les faits au plus près : formes, mouvements, couleurs, régularités. Les croquis guident la mémoire et fixent les étapes d’une enquête. Cette culture de la description, bien visible chez Léonard de Vinci, fait le pont entre hypothèse et vérification.

🧰 Instruments et mesures

Astrolabes, quadrants, boussoles et horloges améliorent la précision. Les tableaux de conversion et les échelles normalisées réduisent l’ambiguïté. Grâce aux ateliers d’imprimerie, les méthodes circulent et s’uniformisent, ce qui stabilise la comparaison entre savants répartis dans toute l’Europe de la Renaissance.

🔁 Expérimenter et répéter

On multiplie les observations, on confronte les résultats. Les tables de calculs réduisent l’ambiguïté. La répétition ne garantit pas encore une « méthode scientifique » au sens moderne, mais elle installe des réflexes : douter, isoler, contrôler, recommencer.

📐 Mathématiques, perspective et modèles

Dans des domaines comme l’astronomie ou la mécanique, les mathématiques servent d’arbitre. En astronomie, la géométrie structure les hypothèses ; en peinture, la perspective teste la cohérence visuelle ; en mécanique, la proportion organise les forces. Ainsi, humanisme et science s’accordent pour privilégier les modèles simples, mesurables et vérifiables.

🤝 Communautés de vérification

La « République des Lettres » multiplie les regards sur un même phénomène. Lettres, préfaces et corrections publiques transforment l’erreur en ressource collective. La conclusion doit convaincre par des raisons, des schémas et des séries de mesures, non par l’autorité seule.

⚠️ Limites et résistances

Les cadres religieux et politiques imposent parfois des bornes. Pourtant, la dynamique demeure : la confrontation des sources, des observations et des calculs pousse à mieux argumenter. Humanisme et science s’enracinent ainsi dans une culture du débat et du contrôle par les pairs.

Les nouvelles méthodes d’observation, d’expérimentation et de mesure qui structurent l’alliance entre humanisme et science à la Renaissance. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Passons aux disciplines en mouvement où ces méthodes transforment les savoirs.

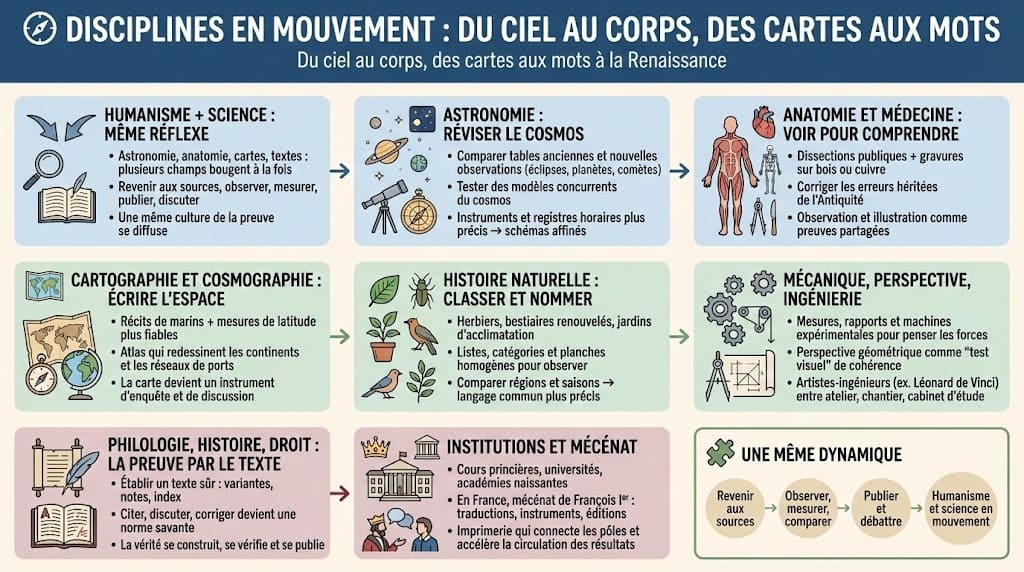

🧭 Disciplines en mouvement : du ciel au corps, des cartes aux mots

À la Renaissance, l’alliance humanisme et science fait bouger plusieurs champs à la fois : astronomie, anatomie, cartographie, histoire des textes. Partout, le même réflexe : revenir aux sources, observer, mesurer, publier et discuter.

🌌 Astronomie : réviser le cosmos

Lectures critiques et calculs précis amènent à tester des modèles concurrents. On confronte tables anciennes et observations nouvelles (éclipses, positions planétaires, comètes). Instruments et registres horaires progressent, les schémas s’affinent. La comparaison systématique entre modèles et données devient un moteur décisif de la connaissance.

🫀 Anatomie et médecine : voir pour comprendre

La dissection publique et la gravure sur bois ou sur cuivre rendent visibles organes, muscles et vaisseaux. La description minutieuse corrige des erreurs héritées de l’Antiquité. La clinique gagne en précision, la thérapeutique s’appuie davantage sur l’observation, et l’illustration devient une preuve partagée au sein de la République des Lettres.

🗺️ Cartographie et cosmographie : écrire l’espace

Récits de marins, mesures de latitude de plus en plus fiables (bien que le calcul précis de la longitude reste un défi majeur), nourrissent de nouveaux atlas. Les contours des continents se redessinent, les réseaux de ports et d’escales s’étoilent. Les voyages des grands explorateurs font dialoguer savoirs pratiques et travaux d’atelier : la carte devient un instrument d’enquête et de discussion.

🌿 Histoire naturelle : classer, comparer, nommer

Herbiers, bestiaires renouvelés et jardins d’acclimatation multiplient les descriptions d’espèces. Les listes, catégories et planches homogénéisent l’observation. La comparaison entre régions et saisons nourrit un langage commun, où les mots précis et les figures standardisées évitent les ambiguïtés.

⚙️ Mécanique, perspective et ingénierie

Mesures, rapports et machines expérimentales structurent la réflexion sur les forces. La perspective géométrique, essentielle aux peintres et architectes, joue le rôle de « test visuel » : si la représentation est cohérente, le modèle sous-jacent l’est aussi. Des artistes-ingénieurs comme Léonard de Vinci illustrent cette circulation entre atelier, chantier et cabinet d’étude.

📜 Philologie, histoire et droit : la preuve par le texte

Établir un texte « sûr » (critique des variantes, notes, index) devient une école de rigueur transférable aux sciences de la nature. L’édition savante installe des usages : citer, discuter, corriger. Par cette méthode, humanisme et science partagent une même idée de la vérité : elle se construit, se vérifie et se publie.

🏛️ Institutions et mécénat : cadres de la recherche

Cours princières, universités et académies naissantes soutiennent chaires, bibliothèques et ateliers. En France, le mécénat de François Iᵉʳ favorise traductions, instruments et éditions. L’imprimerie connecte ces pôles, accélérant la circulation des méthodes et des résultats.

Panorama des disciplines transformées par l’alliance humanisme et science, du cosmos au corps humain, des cartes aux textes juridiques et historiques. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Place aux débats et controverses qui accompagnent ces transformations et en fixent les limites.

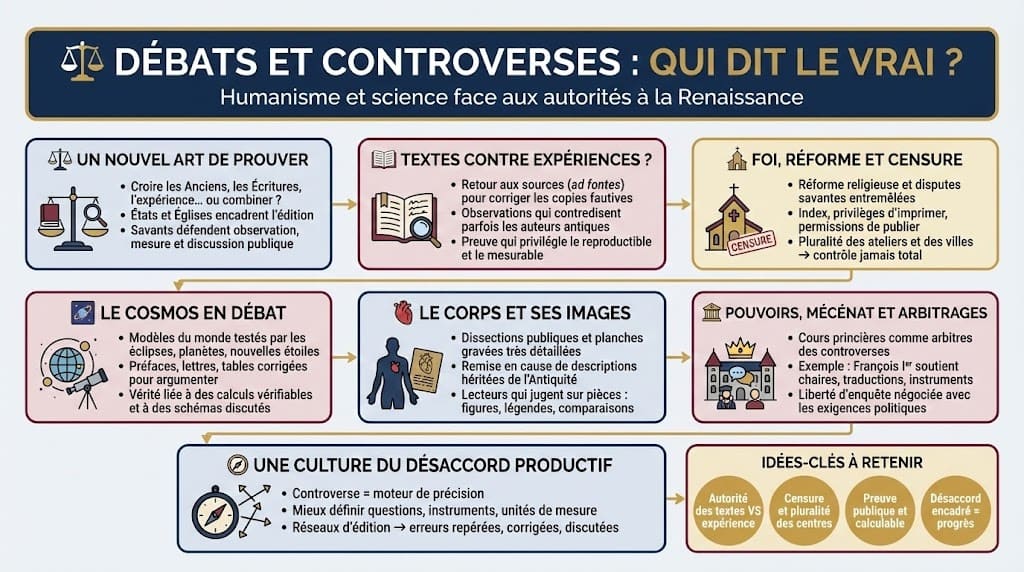

⚖️ Débats et controverses : qui dit le vrai ?

À la Renaissance, humanisme et science bousculent les autorités. Faut-il croire les Anciens, les Écritures, l’expérience, ou combiner ces sources ? Les États et les Églises tentent d’encadrer l’édition, tandis que les savants défendent l’observation, la mesure et la discussion publique.

📖 Textes contre expériences ?

Le retour aux sources (ad fontes) corrige des copies fautives, mais l’observation révèle parfois des faits contraires aux auteurs antiques. Dès lors, la preuve change de nature : on privilégie ce qui est reproductible et mesurable. Cette tension féconde consolide la méthode critique au cœur de humanisme et science.

⛪ Foi, Réforme et censure

Les controverses religieuses de la Réforme rencontrent les disputes savantes. Index, privilèges d’imprimer, permissions : les autorités filtrent les publications. Pourtant, la pluralité des ateliers d’imprimerie et des villes limite le contrôle total, et les débats se répercutent vite d’un centre à l’autre.

🌌 Le cosmos en débat

Les modèles du monde se comparent aux observations. Éclipses, trajectoires planétaires, nouvelles étoiles nourrissent la critique. Les partisans d’hypothèses concurrentes polémiquent dans des préfaces, lettres et tables corrigées, montrant que la vérité se construit au fil d’arguments publics et de calculs vérifiables.

🫀 Le corps et ses images

Les dissections publiques et les planches gravées contestent des descriptions héritées. La visibilité des organes, muscles et vaisseaux crée un nouveau type de preuve. Les lecteurs jugent sur pièces : figures, légendes, comparaisons. Là encore, humanisme et science imposent publication, discussion et révision.

🏛️ Pouvoirs, mécénat et arbitrages

Les cours princières jouent les arbitres. Le soutien de François Iᵉʳ en France, par exemple, favorise des chaires, des traductions et des instruments. Les savants négocient entre liberté d’enquête et exigences politiques, en consolidant des critères partagés : sources citées, méthodes explicites, résultats contrôlables.

🧭 Une culture du désaccord productif

Au total, la controverse devient un moteur. Elle oblige à mieux définir questions, instruments et unités. Grâce aux réseaux d’édition et aux échanges rapides entre centres urbains, les erreurs se repèrent et se corrigent. Cette culture du désaccord mesuré ancre durablement l’alliance humanisme et science.

Débats, censures et controverses savantes à la Renaissance, où se redéfinit la question de la vérité entre autorités, observation et calcul. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec les héritages et limites de cette révolution intellectuelle.

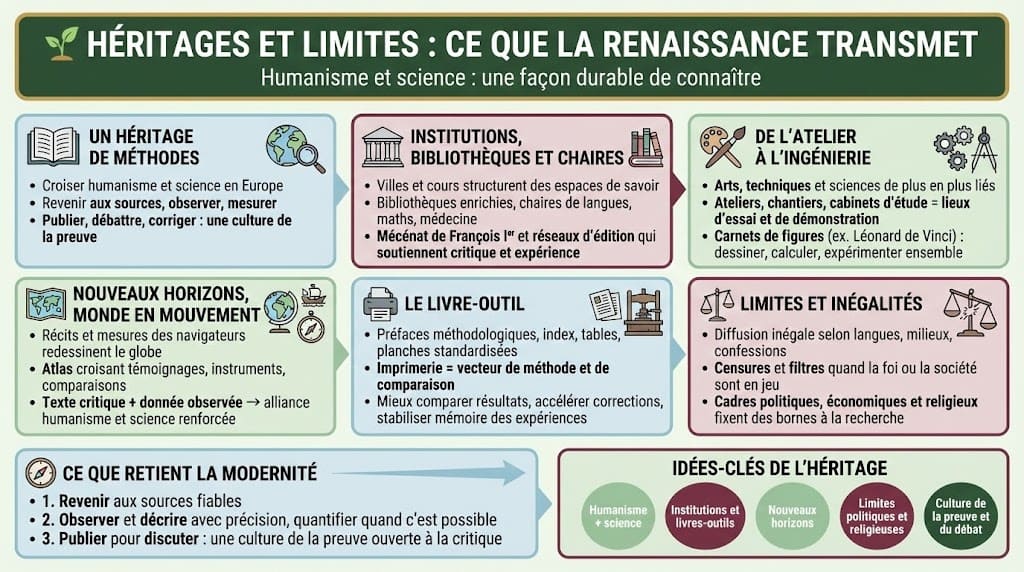

🌱 Héritages et limites : ce que la Renaissance transmet

En croisant humanisme et science, la Renaissance lègue des façons de connaître qui marquent durablement l’Europe : retour aux sources, observation minutieuse, mesure, publication et débat public. Mais ces avancées s’inscrivent aussi dans des contextes politiques et religieux qui en dessinent les limites.

🏛️ Institutions, bibliothèques et chaires

Les villes et les cours structurent des espaces de savoir : bibliothèques enrichies, chaires de langues anciennes, de mathématiques et de médecine, réseaux d’édition. Le mécénat de François Iᵉʳ et la politique du savoir consolide ces infrastructures, où la critique des textes et la pratique de l’expérience se nourrissent mutuellement.

🎨 De l’atelier à l’ingénierie

La circulation entre arts, techniques et sciences s’intensifie. Les chantiers, les ateliers et les cabinets d’étude deviennent des lieux d’essai, de mesure et de démonstration. Les carnets de figures et de schémas, comme chez Léonard de Vinci, montrent comment dessiner, calculer et expérimenter s’imbriquent pour tester des idées.

🗺️ Nouveaux horizons et géographies en mouvement

Les récits et mesures rapportés par les navigateurs redessinent le monde. Les atlas croisent témoignages, instruments et comparaisons. Cette dynamique renforce l’alliance humanisme et science : le texte critique rencontre la donnée observée. Voir par exemple l’impact des grands explorateurs sur les savoirs.

🖨️ Un livre-outil : standardiser, comparer, corriger

La culture de l’édition imprime des normes communes : préfaces méthodologiques, index, tables, planches. L’imprimerie comme vecteur de méthode permet une comparaison plus fine entre résultats, accélère les corrections et stabilise la mémoire des expériences.

⚖️ Limites : censures, inégalités et accès restreints

La diffusion reste inégale selon les langues, les milieux et les confessions. Les autorités tentent de filtrer, surtout lorsque les débats touchent la foi et la société. Les controverses de la Réforme et des pouvoirs rappellent que la production du vrai dépend aussi de cadres politiques, économiques et religieux.

🧭 Ce que retient la modernité

Quatre réflexes s’installent : revenir aux sources fiables, observer et décrire avec précision, quantifier ce qui peut l’être, publier pour discuter. C’est l’héritage partagé de humanisme et science : une culture de la preuve ouverte à la critique, qui prépare les transformations savantes des siècles suivants.

Bilan des héritages et des limites de la Renaissance : institutions, livres et méthodes qui structurent durablement la culture de la preuve en Europe. 📸 Source : reviserhistoire.fr

Léonard de Vinci a laissé environ 13 000 pages de notes, mais n’a jamais rien publié de son vivant. Écrits en « écriture miroir » (de droite à gauche), ses codex étaient des outils de travail personnels, non destinés à la diffusion publique immédiate. C’est ce qui différencie un « génie isolé » de la science moderne, qui repose sur la disputatio (le débat) et la validation collective, une norme qui ne s’imposera vraiment qu’au XVIIe siècle.

⚡ Actualité de la recherche

Une étude publiée en mai 2024 par la géologue Ann Pizzorusso semble avoir enfin résolu le mystère du paysage de La Joconde. Grâce à des analyses de terrain et de drones, elle a identifié le lieu comme étant Lecco, sur les rives du lac de Côme, reconnaissant la formation rocheuse calcaire gris-blanc typique de la région. Cette découverte confirme de manière éclatante la méthode décrite dans votre texte : chez Léonard, la peinture n’était pas qu’un art, mais l’aboutissement d’une observation scientifique rigoureuse de la géographie et de la « structure de la Terre ».

👉 On termine avec l’essentiel à retenir, avant la FAQ et le quiz.

🧠 À retenir — Humanisme et science

- Humanisme et science vont de pair : retour critique aux sources (ad fontes) + observation, mesure et publication.

- Les studia humanitatis (grammaire, rhétorique, histoire, morale) forment une élite qui débat, argumente et diffuse des méthodes.

- L’imprimerie standardise textes, images savantes et apparat critique (préfaces, index, tables), accélérant corrections et controverses.

- Méthode en 4 réflexes : observer → décrire → mesurer → publier (puis discuter).

- Transformations majeures : astronomie, anatomie, cartographie, histoire naturelle, mécanique, philologie.

- Rôle des réseaux (correspondances, ateliers, universités) et du mécénat (ex. François Iᵉʳ).

- Controverses foi/savoir : la Réforme croise les débats savants ; contrôles et censures coexistent avec une pluralité d’ateliers.

- Héritage clé : une culture de la preuve ouverte à la critique, qui prépare les sciences modernes.

- Figures-ponts : artistes-ingénieurs comme Léonard de Vinci, où dessin, calcul et expérience s’articulent.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur « Humanisme et science »

Qu’appelle-t-on « humanisme » à la Renaissance ?

L’humanisme est un courant intellectuel qui valorise l’étude des langues et des textes antiques (ad fontes), l’éloquence, l’histoire et l’éthique civique. Il fournit des méthodes (critique des sources, comparaison, argumentation) qui nourrissent la pratique savante. Ce cadre permet à humanisme et science de converger : observer, mesurer, publier et débattre.

En quoi l’imprimerie change-t-elle la science ?

L’édition multiplie et stabilise les textes, normalise figures et tableaux, accélère corrections et controverses. Préfaces, notes, index et gravures rendent visibles méthodes et résultats. Pour approfondir le rôle des presses, voir Gutenberg et l’imprimerie.

L’humanisme s’oppose-t-il à la religion ?

Pas nécessairement. Beaucoup d’humanistes restent croyants mais appliquent une lecture critique des textes. Les tensions naissent quand la méthode bouscule des interprétations établies, surtout au temps de la Réforme. Les pouvoirs tentent alors d’encadrer impressions et débats.

Quelles disciplines sont le plus transformées ?

L’astronomie, l’anatomie, la cartographie, la mécanique et la philologie. Les voyages des grands explorateurs renouvellent les données géographiques ; la dissection et l’illustration détaillée font évoluer la médecine.

Quel rôle jouent les mécènes et les artistes-ingénieurs ?

Les mécènes (par ex. François Iᵉʳ) financent chaires, bibliothèques, traductions et instruments. Des figures comme Léonard de Vinci relient atelier, dessin, calcul et expérience, donnant à humanisme et science une dimension pratique et visuelle.