🎯 Pourquoi « Gutenberg et l’imprimerie » change tout ?

Au milieu du XVe siècle, Gutenberg et l’imprimerie transforment la circulation du savoir en Europe. Pour la première fois en Europe, on peut produire rapidement des textes fidèles, identiques et en grand nombre. Ce n’est pas qu’une prouesse technique : c’est un basculement culturel.

Cette rupture s’inscrit dans la dynamique de la Renaissance, où l’on redécouvre les Anciens et on valorise l’expérience. Elle nourrit aussi l’humanisme et les sciences en rendant les livres plus accessibles. Bientôt, la diffusion rapide des textes religieux préparera la Réforme.

Dans cet article clair et concret, on explique l’innovation technique, la fameuse Bible à 42 lignes, la diffusion des ateliers, l’économie du livre naissant et l’héritage immense laissé aux pouvoirs, aux religions et aux savants.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 📜 Contexte : l’Europe de Gutenberg

- ⚙️ Innovations : caractères mobiles, encre, presse

- 📖 La Bible à 42 lignes : un chef-d’œuvre

- 🌍 Diffusion : ateliers, réseaux et humanisme

- 🧰 Métiers et économie du livre

- 🏛️ Héritage : Réforme, sciences et pouvoirs

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

👉 Poursuivons avec le contexte : l’Europe de Gutenberg et les conditions de l’invention.

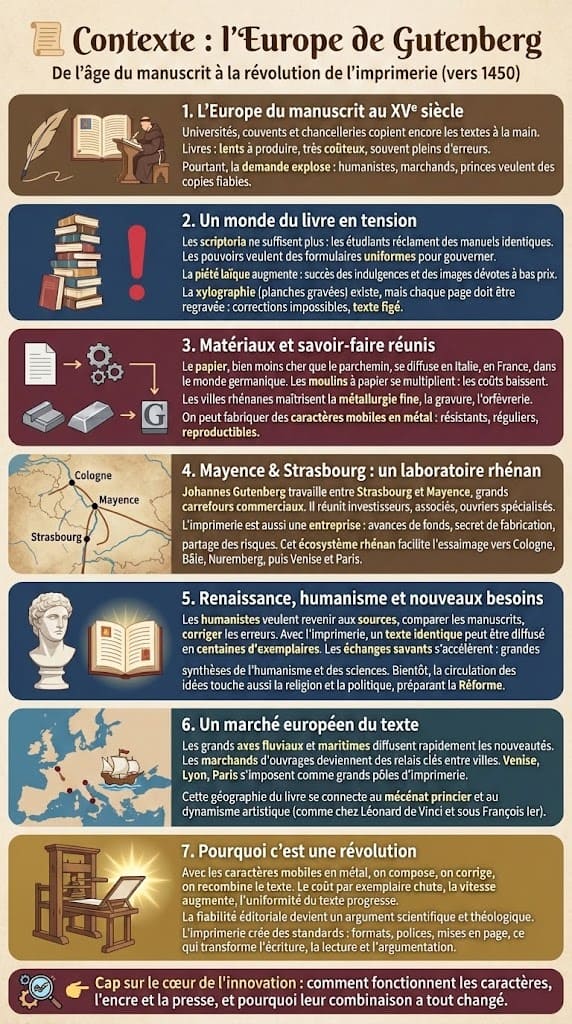

📜 Contexte : l’Europe de Gutenberg

Au XVe siècle, l’Europe vit encore au rythme du manuscrit. Les universités, les couvents et les chancelleries copient les textes à la main, ce qui rend les livres lents à produire, coûteux et souvent sujets aux erreurs. Or, la demande explose : humanistes, marchands et princes veulent des copies fiables. Dans ce bouillonnement, Gutenberg et l’imprimerie surgissent comme une réponse à la fois technique, économique et culturelle.

Un monde du livre en tension

Les scriptoria ne suffisent plus. Les étudiants réclament des manuels identiques, les érudits comparent les versions et les pouvoirs cherchent des formulaires uniformes. Par ailleurs, la piété laïque augmente, ce qui multiplie indulgences et images dévotes à bas prix. Tout pousse vers une production plus rapide et standardisée. La xylographie (impression par planches gravées) s’est diffusée, mais elle reste limitée : chaque page doit être regravée, ce qui rend impossible la correction du texte (il faut tout regraver) et interdit la réutilisation des caractères.

Matériaux et savoir-faire réunis

L’Europe a désormais le papier, bien moins cher que le parchemin. Les moulins se multiplient en Italie, en France et dans le monde germanique, entraînant les coûts à la baisse. D’autre part, les villes rhénanes maîtrisent la métallurgie fine, la gravure, et l’orfèvrerie. Ce faisceau de compétences permet d’envisager des caractères mobiles en métal à la fois résistants, réguliers et reproductibles, cœur de Gutenberg et l’imprimerie.

Mayence, Strasbourg : un laboratoire d’idées et de capitaux

Johannes Gutenberg travaille entre Strasbourg et Mayence, deux carrefours commerciaux. Il réunit des investisseurs, des associés et des ouvriers spécialisés. L’imprimerie n’est pas seulement une découverte intellectuelle : c’est une entreprise exigeant avances de fonds, secret de fabrication, partage des risques et organisation du travail. Cet écosystème rhénan, ouvert aux flux marchands, facilite l’essaimage futur vers Cologne, Bâle, Nuremberg, puis Venise et Paris.

Une rupture pensée dans l’esprit de la Renaissance

Les humanistes veulent revenir aux sources, comparer les manuscrits et corriger les erreurs. Avec l’imprimerie, le même texte peut être diffusé en centaines d’exemplaires fidèles. Cela accélère les échanges savants et prépare les grandes synthèses de l’humanisme et des sciences. Bientôt, la circulation des idées touchera aussi la religion et la politique, annonçant la Réforme.

Un « marché » européen du texte

Les grands axes fluviaux et maritimes diffusent rapidement les nouveautés. Les marchands d’ouvrages, déjà rodés aux échanges de manuscrits, deviennent des relais clés. Venise, avec son réseau méditerranéen, Lyon et Paris, s’imposent très vite comme pôles d’imprimerie. Cette géographie du livre se connecte au dynamisme artistique décrit dans Léonard de Vinci et au mécénat princier, essentiel à la diffusion des innovations, notamment sous François Ier.

Pourquoi c’est une révolution et pas une simple amélioration

Avec des caractères mobiles en métal, on ne grave plus la page entière : on compose, on corrige, on recombine. Le coût marginal chute, la vitesse augmente, l’uniformité du texte progresse. La fiabilité éditoriale devient un argument scientifique et théologique. Très vite, Gutenberg et l’imprimerie créent des standards : formats, polices, mises en page. Cette normalisation change l’écriture, la lecture et la manière d’argumenter.

Contexte de l’Europe de Gutenberg au XVe siècle : du manuscrit aux premiers ateliers d’imprimerie rhénans. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Cap sur le cœur de l’innovation : comment fonctionnent les caractères, l’encre et la presse, et pourquoi leur combinaison a été décisive.

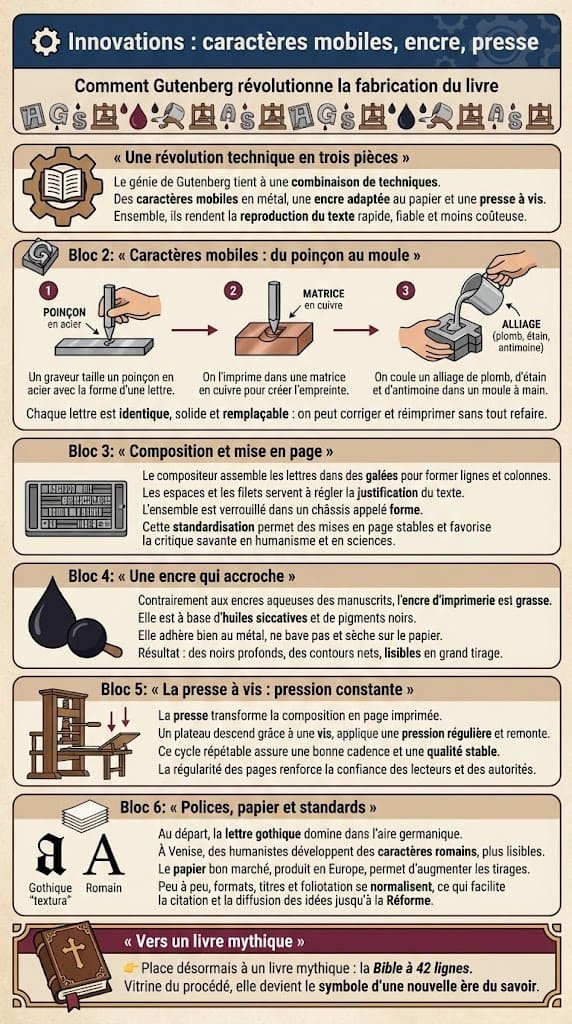

⚙️ Innovations : caractères mobiles, encre, presse

Le génie de Gutenberg et l’imprimerie tient à une combinaison de pièces techniques : des caractères mobiles en métal réguliers, une encre adaptée au papier, et une presse à vis inspirée des pressoirs à vin. Ensemble, elles rendent la reproduction du texte rapide, fiable et économique.

Caractères mobiles : du poinçon au moule

Un graveur taille d’abord un poinçon en acier avec la forme d’une lettre. On l’imprime dans une matrice en cuivre, puis on coule un alliage de plomb, d’étain et d’antimoine dans un moule à main. Chaque lettre obtenue est identique, solide et remplaçable, ce qui permet corrections et réimpressions sans tout refaire.

Composition et mise en page

Le compositeur assemble les lettres dans des galées pour former lignes et colonnes. Les espaces et les filets règlent la justification. On verrouille l’ensemble dans un châssis appelé forme. Cette standardisation ouvre la voie à des mises en page stables et à la critique savante, essentielle pour l’humanisme et les sciences.

Une encre qui accroche

Contrairement aux encres aqueuses des manuscrits, l’encre d’imprimerie est grasse, à base d’huiles siccatives et de pigments noirs. Elle adhère au métal, ne bave pas et sèche correctement sur le papier. Le résultat donne des noirs profonds et des contours nets, lisibles en grand tirage.

La presse à vis : pression constante

La presse transforme la composition en page imprimée. Un plateau descend grâce à une vis, applique une pression régulière, puis remonte pour l’encrage suivant. Ce cycle répétable garantit cadence et qualité. La régularité des pages renforce la confiance des lecteurs et des autorités.

Polices, papier et standards

Au départ, la lettre gothique domine dans l’aire germanique. À Venise, des humanistes promeuvent des caractères « romains » plus lisibles. Le papier bon marché, produit en Europe, soutient la hausse des tirages. Peu à peu, formats, titres et foliotation se normalisent, facilitant la citation et la diffusion des idées jusqu’à la Réforme.

Innovations techniques de Gutenberg : caractères mobiles, encre grasse et presse à vis à l’origine de la révolution de l’imprimerie. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Place désormais à un livre mythique : la Bible à 42 lignes, vitrine du procédé et symbole d’une nouvelle ère du savoir.

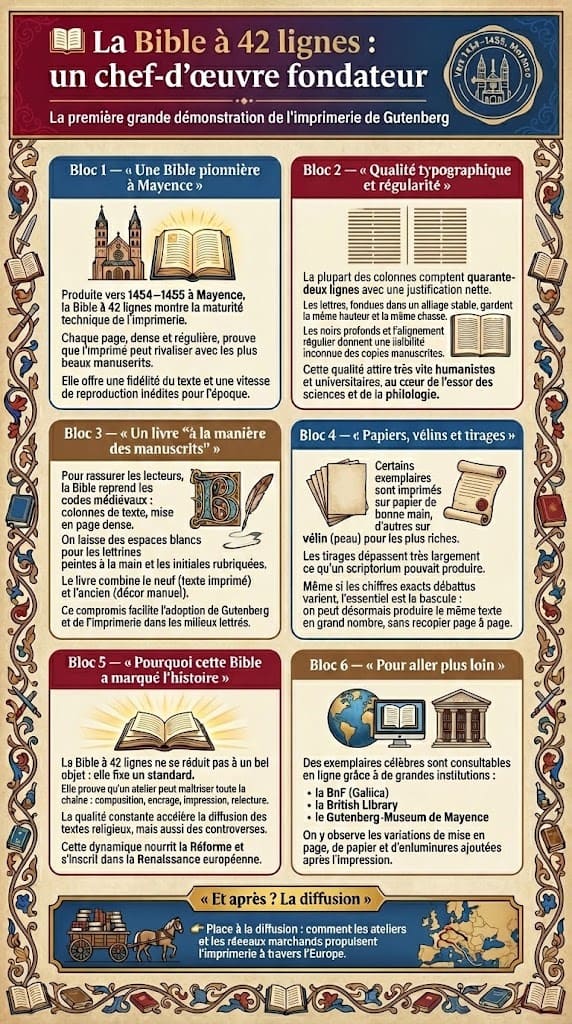

📖 La Bible à 42 lignes : un chef-d’œuvre fondateur

Produite vers 1454–1455 à Mayence, la Bible à 42 lignes prouve la maturité technique de Gutenberg et l’imprimerie. Chaque page, dense et régulière, montre que l’imprimé peut rivaliser avec les plus beaux manuscrits tout en offrant une fidélité de texte et une vitesse de reproduction inédites.

Qualité typographique et régularité

La mise en page compte quarante-deux lignes par colonne, avec une justification nette et des noirs profonds. Les lettres, fondues dans un alliage stable, gardent la même hauteur et la même chasse. Cette constance donne une lisibilité inconnue des copies manuscrites. Elle attire aussitôt humanistes et universitaires, au cœur de l’essor des sciences et de la philologie.

Un livre « à la manière des manuscrits »

Pour ne pas dérouter les lecteurs, le livre conserve des codes médiévaux : colonnes, initiales rubriquées, espaces laissés pour des lettrines peintes à la main. L’objet final marie le neuf (le texte imprimé) et l’ancien (la décoration manuelle), ce qui facilite l’adoption rapide de Gutenberg et l’imprimerie dans les milieux lettrés.

Papiers, vélins et tirages

Des exemplaires existent sur papier de bonne main et sur vélin (peau), réservés aux commanditaires fortunés. Les tirages dépassent de très loin ce que permettait un scriptorium. Même si les chiffres exacts varient selon les spécialistes, l’important est la bascule : on peut désormais produire le même texte en grand nombre, sans recopier page à page.

Pourquoi cette Bible a marqué l’histoire

La Bible à 42 lignes n’est pas seulement un bel objet : elle fonde un standard. Elle démontre qu’un atelier peut maîtriser la chaîne complète — composition, encrage, impression, relecture — et garantir une qualité constante. Cette fiabilité accélère la diffusion des textes, puis des controverses religieuses qui mèneront à la Réforme, dans le mouvement plus large de la Renaissance européenne.

Pour aller plus loin (exemples d’exemplaires conservés)

Des exemplaires célèbres sont consultables en ligne auprès d’institutions de référence : la BnF (Gallica), la British Library ou le Gutenberg-Museum de Mayence. Ces ressources montrent les variantes de mise en page, les papiers, et les enluminures ajoutées après impression.

La Bible à 42 lignes, chef-d’œuvre de Gutenberg, alliant esthétique manuscrite et puissance de l’imprimerie. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Place à la diffusion : comment les ateliers et réseaux marchands propulsent l’imprimerie à travers l’Europe.

🌍 Diffusion : ateliers, réseaux et humanisme

En quelques décennies, Gutenberg et l’imprimerie essaiment de la Rhénanie à toute l’Europe. Mayence, Cologne, Bâle, Nuremberg, puis Venise, Lyon, Paris et Anvers deviennent des « villes-imprimeries ». Les réseaux marchands, les foires du livre et les universités créent une autoroute du texte : papier, fontes, correcteurs et exemplaires circulent vite, augmentant la cadence et abaissant les coûts.

Des pôles spécialisés, des catalogues diversifiés

Venise alimente le bassin méditerranéen avec des éditions élégantes ; Lyon et Paris rayonnent vers les milieux universitaires et juridiques ; Anvers connecte l’Europe du Nord. Chaque pôle construit son catalogue : Bibles, missels, classiques grecs et latins, almanachs, grammaires, manuels de droit, et bientôt pamphlets. La standardisation des formats facilite le transport et la vente au détail.

Humanistes, traducteurs et correcteurs : les accélérateurs d’idées

Les humanistes éditent, comparent, corrigent. Les ateliers recrutent des lettrés pour relire et normaliser les textes. La multiplication d’éditions fiables favorise la critique savante décrite dans l’humanisme et les sciences. La circulation des manuscrits devient la circulation d’établis imprimés, soutenant les nouvelles méthodes d’analyse et d’observation.

Langues vernaculaires et alphabétisation

L’imprimerie encourage les traductions en langues locales. Les lecteurs non latinistes accèdent aux textes religieux, aux récits et aux savoirs pratiques. Des brochures bon marché diffusent prières, nouvelles, recettes et ordonnances publiques. Ce lectorat élargi nourrit l’espace public et prépare les controverses religieuses qui mèneront à la Réforme.

État, privilèges et dépôt légal

Les souverains comprennent l’enjeu : encadrer Gutenberg et l’imprimerie sans étouffer l’innovation. Des privilèges d’impression protègent certains titres ; des listes de livres autorisés ou interdits apparaissent. En France, l’ordonnance royale de Montpellier (1537), sous François Ier, instaure le dépôt d’un exemplaire à la bibliothèque du roi, signe qu’imprimer, c’est aussi gouverner par le texte.

Cartes, voyages et « mondialisation » du livre

Les ateliers diffusent cartes, portulans et récits de navigation. Les images gravées et les comptes rendus d’expéditions nourrissent la curiosité pour le monde, en écho aux grands explorateurs de la Renaissance. Les lecteurs apprennent à « voir » le globe à distance, par la page imprimée, et à comparer des sources contradictoires.

Foires du livre et logistique

Les foires (Francfort, Lyon) servent d’entrepôts à ciel ouvert : on y négocie tirages, traductions, réimpressions. Les colporteurs portent ensuite les ouvrages jusque dans les petites villes. Cette logistique soutient des tirages réguliers et la mise à disposition rapide des nouveautés, nourrissant la dynamique de la Renaissance européenne.

Diffusion européenne de l’imprimerie : villes-imprimeries, réseaux marchands et essor humaniste au tournant de la Renaissance. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Passons aux métiers et à l’économie du livre : qui fait quoi dans un atelier et comment on gagne sa vie avec l’imprimé ?

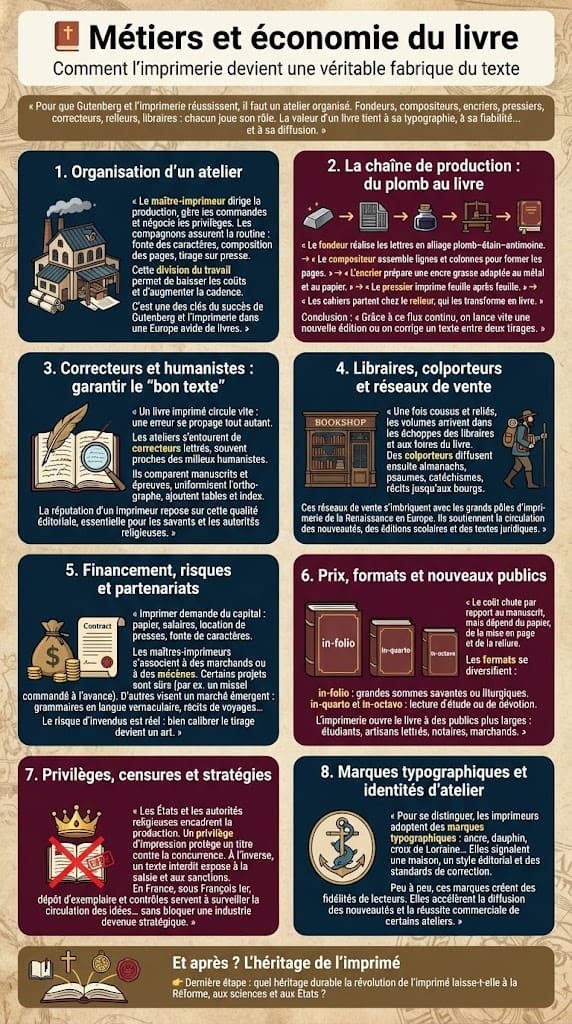

🧰 Métiers et économie du livre

Pour que Gutenberg et l’imprimerie réussissent, il faut une véritable fabrique du texte. Un atelier réunit des spécialistes aux tâches coordonnées : fondeurs de caractères, compositeurs, encriers, pressiers, correcteurs, relieurs et libraires. Chacun agit selon un rythme précis, car la valeur d’un livre tient autant à sa typographie qu’à sa fiabilité et à sa diffusion.

Organisation d’un atelier

Le maître-imprimeur dirige la production, gère les commandes et négocie les privilèges. Autour de lui, les compagnons assurent la routine : fonte des caractères, composition des pages et tirage sur presse. Cette division du travail permet d’abaisser les coûts et d’augmenter la cadence, clé du succès de Gutenberg et l’imprimerie dans une Europe avide de livres.

La chaîne de production : du plomb au livre

En amont, le fondeur réalise les lettres en alliage plomb-étain-antimoine. Puis le compositeur assemble lignes et colonnes, pendant que l’encrier prépare une encre grasse. Le pressier, lui, imprime feuille après feuille avant envoi chez le relieur. Grâce à ce flux continu, on peut lancer rapidement une nouvelle édition ou corriger un texte entre deux tirages.

Correcteurs et humanistes : la garantie du « bon texte »

Parce qu’un livre imprimé circule vite, l’erreur peut se propager. Les ateliers s’entourent donc de correcteurs, souvent lettrés et proches des milieux humanistes. Ils comparent manuscrits et épreuves, uniformisent l’orthographe, ajoutent tables et index. La réputation d’un imprimeur repose sur cette qualité éditoriale, essentielle pour les savants comme pour les autorités religieuses.

Libraires, colporteurs et réseaux de vente

Une fois cousus et reliés, les volumes gagnent les échoppes des libraires et les foires du livre. Ensuite, des colporteurs diffusent almanachs, psaumes, catéchismes et récits jusqu’aux bourgs. Cette logistique s’imbrique avec les pôles décrits dans la Renaissance en Europe et soutient la circulation des nouveautés, des éditions scolaires et des textes juridiques.

Financement, risques et partenariats

Imprimer exige du capital : papier, salaires, location de presses, fonte de caractères. Les maîtres s’associent à des marchands ou à des mécènes. Parfois, un commanditaire préfinance une édition sûre, comme un missel. D’autres paris visent un marché émergent : grammaires en langue vernaculaire ou récits de voyages. Le risque d’invendus est réel ; la justesse du tirage devient un art.

Prix, formats et nouveaux publics

Le coût chute par rapport au manuscrit, mais il varie selon le papier, la mise en page et la reliure. Les formats se diversifient : in-folio pour les grandes sommes, in-quarto et in-octavo pour les usages d’étude ou de dévotion. Ainsi, Gutenberg et l’imprimerie ouvrent le livre à des publics plus larges : étudiants, artisans lettrés, notaires et marchands.

Privilèges, censures et stratégies

Les États et les autorités religieuses encadrent la production. Obtenir un privilège protège un titre contre la concurrence ; inversement, un texte interdit expose à la saisie. En France, sous François Ier, le dépôt d’exemplaire et les contrôles visent à surveiller la circulation des idées, sans bloquer l’essor d’une industrie devenue stratégique.

Marques typographiques et identités d’atelier

Pour se distinguer, les imprimeurs adoptent des marques : ancre, dauphin, croix de Lorraine, etc. Elles signalent une maison, un style éditorial et des standards de correction. À terme, ces « marques » créent des fidélités de lecteurs, accélérant la diffusion des nouveautés et la réussite commerciale.

Métiers et économie du livre dans les premiers ateliers d’imprimerie : une véritable fabrique du texte autour de Gutenberg. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Dernière étape : quel héritage durable la révolution de l’imprimé laisse-t-elle à la Réforme, aux sciences et aux États ?

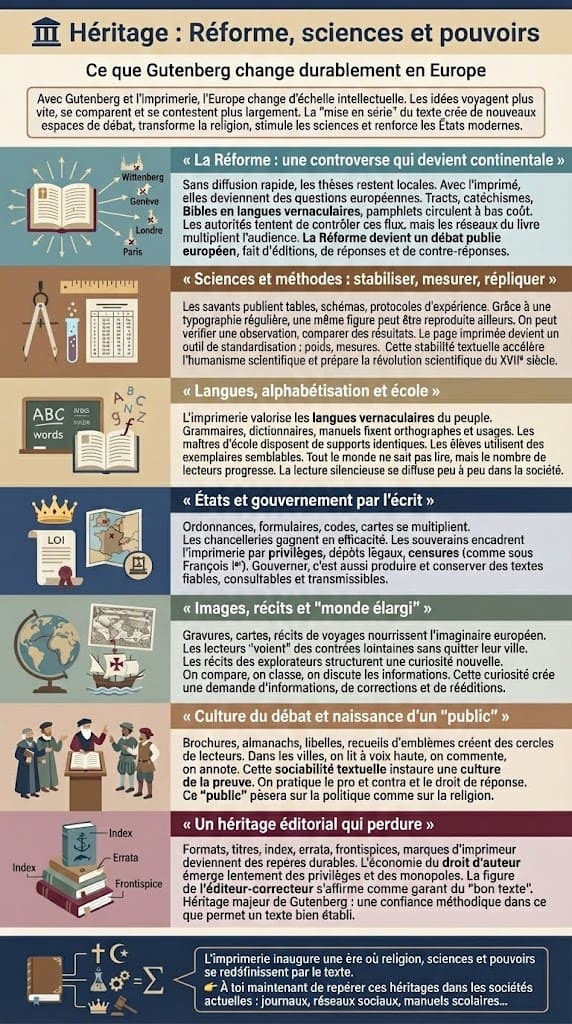

🏛️ Héritage : Réforme, sciences et pouvoirs

Avec Gutenberg et l’imprimerie, l’Europe change d’échelle intellectuelle. Les idées voyagent plus vite, se comparent mieux et se contestent plus largement. Cette « mise en série » du texte fait naître de nouveaux espaces de débat, transforme la religion, stimule les sciences et outille les États modernes.

La Réforme : une controverse qui devient continentale

Sans diffusion rapide, les thèses restent locales. Avec l’imprimé, elles s’étendent. Tracts, catéchismes, traductions de la Bible en langues vernaculaires et pamphlets circulent à bas coût. Les autorités tentent de contrôler ces flux, mais les réseaux du livre démultiplient l’audience. Ainsi, la Réforme s’impose comme un débat public européen, nourri par éditions, réponses et contre-réponses.

Sciences et méthodes : stabiliser, mesurer, répliquer

Les savants publient des tables, des schémas, des protocoles. Grâce à la typographie régulière, on reproduit une figure identique ailleurs et on vérifie une observation. La page devient un outil de standardisation : poids, mesures, devises, nomenclatures. Cette stabilité textuelle accélère l’essor de l’humanisme scientifique et prépare la révolution des XVIIe siècles.

Langues, alphabétisation et école

L’imprimerie valorise les langues du peuple. Grammaires, dictionnaires et manuels fixent orthographes et usages. Les maîtres d’école disposent de supports identiques ; les élèves, d’exemplaires semblables. Peu à peu, l’accès au livre s’élargit. Certes, tout le monde ne sait pas lire. Toutefois, le nombre de lecteurs progresse, et la pratique de la lecture silencieuse se diffuse.

États et gouvernement par l’écrit

Ordonnances, formulaires, codes et cartes se multiplient. Les chancelleries gagnent en efficacité. Très vite, les souverains encadrent Gutenberg et l’imprimerie par privilèges, dépôts légaux et censures, comme sous François Ier. Gouverner, c’est aussi produire et conserver des textes fiables, consultables et transmissibles.

Images, récits et « monde élargi »

Gravures, cartes et voyages nourrissent l’imaginaire européen. Les lecteurs « voient » des contrées inconnues avant même de voyager. Les récits des explorateurs structurent une curiosité nouvelle : on compare, on classe, on discute. De cette curiosité découle une demande accrue d’informations, de corrections et de rééditions.

Culture du débat et naissance d’un « public »

Brochures, almanachs, libelles et recueils d’emblèmes créent des cercles de lecteurs. Dans les villes, on lit à voix haute, on commente, on annote. Cette sociabilité textuelle instaure une culture de la preuve, du pro et contra, et du droit de réponse. Elle pèse sur la politique comme sur la religion.

Un héritage éditorial qui perdure

Formats, titres, index, errata, frontispices, marques d’imprimeur : ces éléments deviennent des repères encore actifs. L’économie du droit d’auteur naît lentement des privilèges et des monopoles. Enfin, la figure de l’éditeur-correcteur s’affirme, garantissant un « bon texte ». C’est là l’héritage majeur de Gutenberg et l’imprimerie : une confiance méthodique dans ce que permet un texte bien établi.

Héritage durable de l’imprimerie : Réforme, essor scientifique et renforcement des États par le gouvernement par l’écrit. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Tu as l’essentiel. Pour mémoriser sans stress, passe à 🧠 À retenir avant la FAQ et le Quiz.

🧠 À retenir

- Gutenberg et l’imprimerie reposent sur une combinaison décisive : caractères mobiles en métal, encre grasse et presse à vis.

- La Bible à 42 lignes (Mayence, v. 1454–1455) prouve la maturité technique : régularité, lisibilité et tirage en série.

- La standardisation (formats, polices, mise en page, index) rend les textes comparables et fiables à grande échelle.

- Les ateliers se diffusent vite (Rhénanie, Venise, Lyon, Paris, Anvers) grâce aux réseaux marchands et aux foires du livre.

- La chaîne du livre s’organise : fondeurs, compositeurs, pressiers, correcteurs, relieurs, libraires — chacun a un rôle clé.

- L’imprimerie élargit le lectorat (langues vernaculaires, manuels, almanachs) et soutient l’essor de l’humanisme scientifique.

- La diffusion rapide des écrits religieux alimente la Réforme et installe une culture du débat.

- Les États encadrent le secteur (privilèges, censures, dépôt légal en 1537 sous François Ier) : gouverner, c’est aussi gérer les textes.

- Cartes, récits et images imprimés nourrissent la curiosité géographique et les récits d’exploration.

- Héritage durable : confiance dans le « bon texte », méthodes de vérification, et naissance d’un public lecteur structuré.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur Gutenberg et l’imprimerie

Gutenberg a-t-il « inventé » l’imprimerie ?

Des impressions existaient avant, notamment par planches gravées et en Asie. Cependant, Gutenberg et l’imprimerie désignent une solution complète en Europe : caractères mobiles en métal standardisés, encre grasse adaptée, presse à vis, organisation d’atelier et correction éditoriale. C’est cette combinaison qui change l’échelle de la production et de la diffusion.

Pourquoi la Bible à 42 lignes est-elle si célèbre ?

Parce qu’elle prouve la maturité du procédé : régularité des lettres, justification nette, noirs profonds. Le livre rivalise avec les plus beaux manuscrits tout en étant reproductible en de nombreux exemplaires identiques. Par conséquent, les humanistes l’adoptent vite, ce qui accélère l’essor des sciences.

Combien un livre imprimé coûtait-il par rapport à un manuscrit ?

Un manuscrit exige des semaines, parfois des mois. Un tirage imprimé, lui, se fait en série. Le prix chute donc fortement, même s’il varie selon le papier, le format et la reliure. Résultat : un public plus large accède aux textes, des étudiants aux marchands, ce qui nourrit la Renaissance et les lectures nouvelles.

En quoi l’imprimerie a-t-elle favorisé la Réforme ?

Grâce aux caractères mobiles, les thèses, catéchismes et traductions de la Bible se diffusent rapidement et à bas coût. Les réponses et contre-réponses circulent aussi. Ainsi, le débat religieux devient européen. Pour comprendre ce basculement, vois l’article La Réforme protestante.

Qu’est-ce que le dépôt légal de 1537 instauré par François Ier ?

C’est l’obligation de déposer un exemplaire imprimé à la bibliothèque du roi. Objectif : conserver, recenser et encadrer la production. Cette mesure montre que Gutenberg et l’imprimerie deviennent un enjeu d’État. Pour le contexte politique et culturel, vois François Ier.