🎯 Pourquoi « Terreur et guillotine » marquent-elles un tournant de la Révolution ?

La Terreur et la guillotine incarnent sans doute la période la plus controversée et la plus fascinante de l’histoire de France. Après l’euphorie de la prise de la Bastille et la chute de la monarchie, la Révolution française bascule, dès 1793, dans une phase de radicalité absolue où le destin de la République semble se jouer à chaque instant. Ce n’est plus seulement le temps des discours à l’Assemblée, c’est celui de l’urgence, de la guerre totale et d’une justice d’exception symbolisée par une machine effrayante : la guillotine. Comment des hommes épris de liberté en sont-ils venus à suspendre les droits qu’ils avaient eux-mêmes proclamés ? C’est ce paradoxe fondamental que nous allons explorer ensemble.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 📜 Contexte : une République assiégée et menacée

- ⚖️ La mécanique de la Terreur : Comités et lois d’exception

- 🗡️ La guillotine : technologie, rituel et effroi

- 👥 La lutte à mort des factions : Girondins, Hébertistes, Dantonistes

- 🌍 Vivre sous la Terreur : culture, religion et quotidien

- ⏳ De la Grande Terreur à la chute de Robespierre

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

👉 Poursuivons avec le premier chapitre pour bien comprendre le contexte explosif qui rend possible ce basculement historique.

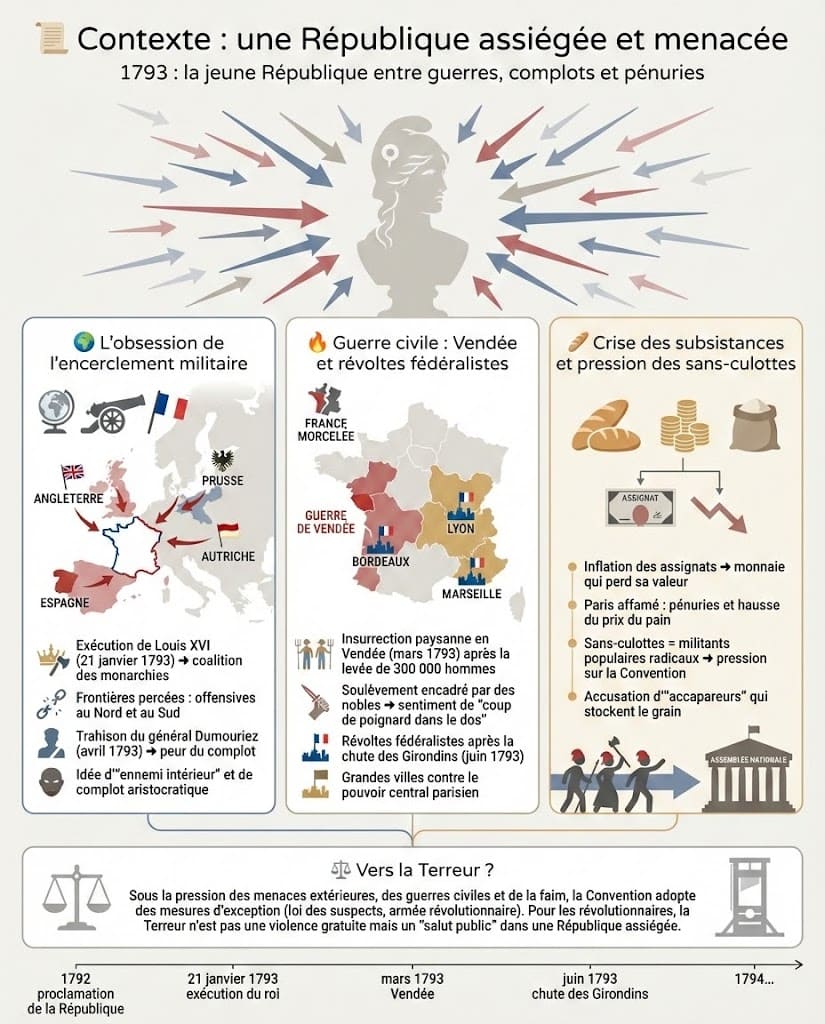

📜 Contexte : une République assiégée et menacée

Pour saisir la logique de la Terreur et de la guillotine, il faut absolument se défaire de l’idée d’une violence gratuite. En 1793, la France est une forteresse assiégée, au bord de l’implosion. La jeune République, proclamée en septembre 1792, joue sa survie sur tous les tableaux, et c’est cette pression extrême qui justifie, aux yeux des révolutionnaires, des mesures extrêmes.

🌍 L’obsession de l’encerclement militaire

À l’extérieur, la situation est catastrophique. Depuis l’exécution de Louis XVI le 21 janvier 1793, les monarchies européennes (Angleterre, Autriche, Prusse, Espagne…) ont formé une vaste coalition pour écraser la Révolution. Les frontières sont percées : au Nord, les Autrichiens avancent ; au Sud, les Espagnols franchissent les Pyrénées. La trahison du général Dumouriez, passé à l’ennemi en avril 1793, installe une paranoïa durable : si les généraux trahissent, qui peut-on croire ? L’idée du « complot aristocratique » et de l’ennemi intérieur devient une obsession politique majeure.

🔥 La guerre civile : Vendée et révoltes fédéralistes

Le danger ne vient pas seulement de l’étranger. À l’intérieur même du territoire, la République se déchire. La décision de lever 300 000 hommes pour l’armée déclenche, en mars 1793, une insurrection paysanne massive dans l’Ouest : c’est le début de la guerre de Vendée. Ce soulèvement paysan massif, rejoint ensuite et encadré militairement par des nobles, est perçu à Paris comme un « coup de poignard dans le dos ». Parallèlement, l’élimination politique des Girondins en juin 1793 provoque la révolte dite « fédéraliste » : des grandes villes comme Lyon, Marseille ou Bordeaux se soulèvent contre le pouvoir central parisien. La France est littéralement morcelée.

🥖 La crise des subsistances et la pression des sans-culottes

Enfin, le contexte social est explosif. L’économie est ruinée par l’inflation des assignats (la monnaie révolutionnaire) qui perdent chaque jour de la valeur. À Paris, le peuple a faim. Les sans-culottes, ces militants populaires radicaux, exigent du pain et des lois sévères contre les « accapareurs » (ceux qui stockent le grain pour faire monter les prix). Ils font pression sur la Convention nationale, envahissant parfois l’assemblée pour réclamer des mesures de salut public. Sous la pression des sans-culottes, la Convention adopte des mesures d’exception (loi des suspects, armée révolutionnaire) qui marquent le début de la Terreur, bien qu’elle n’ait jamais officiellement voté un décret utilisant cette formule.

Synthèse des crises intérieures et extérieures simultanées qui menacent la survie de la République en 1793, justifiant la mise en place de mesures d’exception. 📸 Source : reviserhistoire.fr

Pour approfondir ce contexte, tu peux consulter les ressources de l’Histoire par l’Image qui illustrent bien les tensions de cette époque.

⚖️ La mécanique de la Terreur : Comités et lois d’exception

La Terreur et la guillotine ne sont pas le fruit de l’anarchie, mais au contraire d’une rigoureuse organisation étatique. On parle de « Gouvernement révolutionnaire ». L’objectif est de centraliser le pouvoir à l’extrême pour gagner la guerre. La Constitution démocratique de 1793 est enfermée dans une arche de cèdre : elle ne sera appliquée qu’à la paix. En attendant, c’est l’exception qui règne.

🏛️ Le Comité de salut public : le cerveau du régime

Créé en avril 1793, le Comité de salut public devient le véritable gouvernement de la France. Composé de 12 membres réélus chaque mois (mais en réalité très stables), il concentre tous les pouvoirs exécutifs. C’est ici que se décide la stratégie militaire, la diplomatie et la politique générale. Des figures comme Robespierre, l’idéologue de la « Vertu », Saint-Just, le jeune et implacable organisateur, ou Carnot, « l’organisateur de la victoire », y travaillent jour et nuit. Leur mot d’ordre est l’efficacité : il faut nourrir les villes, équiper les armées et écraser les résistances.

🕵️ Le Comité de sûreté générale : l’œil de la police

Souvent moins connu mais tout aussi redoutable, le Comité de sûreté générale gère la police politique. C’est lui qui traque les suspects, dirige les prisons et envoie les accusés devant le tribunal. Les deux comités, bien que censés collaborer, entrent parfois en rivalité, ce qui contribuera à la chute du système. Ils s’appuient localement sur des milliers de « comités de surveillance » formés de citoyens zélés qui délivrent les certificats de civisme indispensables pour ne pas être inquiété.

📜 La Loi des suspects : quand le doute suffit

Le 17 septembre 1793, la Convention vote la terrible loi des suspects. Ce texte marque un tournant juridique. Désormais, on peut être arrêté non pas pour ce qu’on a fait, mais pour ce qu’on est ou ce qu’on n’a pas fait. Sont visés les nobles, les parents d’émigrés, les prêtres réfractaires, mais aussi « ceux qui n’ont pas constamment manifesté leur attachement à la Révolution ». Cette définition floue permet toutes les dérives. Les prisons se remplissent à une vitesse vertigineuse, transformant la détention préventive en une arme d’élimination sociale.

🚉 Les Représentants en mission : la Terreur en province

Pour imposer la volonté de Paris dans les départements, la Convention envoie des députés munis de pleins pouvoirs : les représentants en mission. Certains, comme Fouché à Lyon ou Carrier à Nantes, se livrent à des excès sanguinaires (mitraillades, noyades dans la Loire) qui horrifient parfois même le Comité de salut public. D’autres, plus modérés, s’attachent surtout à la logistique des armées. Ces disparités locales montrent que la Terreur n’a pas été uniforme sur tout le territoire : elle a été atroce dans les zones de guerre civile, et plus clémente ailleurs.

Schéma explicatif des institutions et des rouages administratifs qui constituent l’appareil d’État de la Terreur. 📸 Source : reviserhistoire.fr

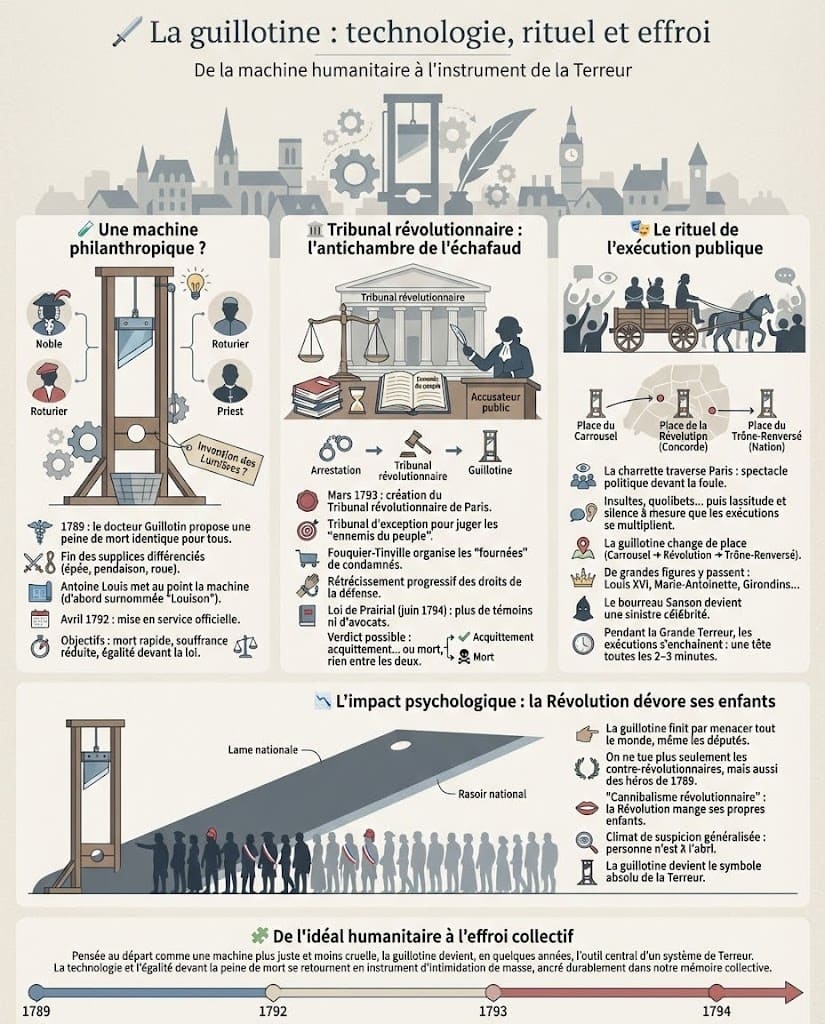

🗡️ La guillotine : technologie, rituel et effroi

Si la Terreur est une politique, la guillotine en est l’instrument et le symbole absolu. Pourtant, à son origine, elle se voulait une avancée humanitaire des Lumières. Son omniprésence dans l’imaginaire collectif de la Terreur et de la guillotine mérite une analyse précise.

🧪 Une machine philanthropique ?

Le docteur Joseph-Ignace Guillotin, député, propose dès 1789 que la peine de mort soit la même pour tous, quel que soit le rang social (avant, les nobles étaient décapités à l’épée, les roturiers pendus ou roués). Il souhaite aussi que la mort soit instantanée pour éviter toute souffrance inutile. La machine, mise au point par le chirurgien Antoine Louis (d’où son premier surnom, la « Louison »), entre en service en avril 1792. Elle incarne une forme d’égalité macabre devant la mort et une rationalisation industrielle du châtiment : propre, rapide, infaillible.

🏛️ Le Tribunal révolutionnaire : l’antichambre de l’échafaud

La guillotine fonctionne au rythme du Tribunal révolutionnaire de Paris, instauré en mars 1793. Ce tribunal d’exception a pour vocation de juger les ennemis du peuple. Au début, les formes juridiques sont à peu près respectées. Mais plus le temps passe, plus les droits de la défense sont rognés. L’accusateur public, Fouquier-Tinville, devient le grand ordonnateur de la mort. Il prépare les « fournées » de condamnés. Avec la loi de Prairial (juin 1794), il n’y a plus ni témoins ni avocats : le tribunal n’a le choix qu’entre l’acquittement ou la mort.

🎭 Le rituel de l’exécution publique

L’exécution est un spectacle politique. La charrette transportant les condamnés traverse Paris, souvent sous les insultes ou les quolibets de la foule, bien que le silence gagne du terrain à mesure que la lassitude s’installe. La guillotine change de place : d’abord sur la place du Carrousel, elle s’installe place de la Révolution (actuelle Concorde) pour les grandes exécutions politiques (Louis XVI, Marie-Antoinette, Girondins), puis déménage place du Trône-Renversé (actuelle Nation) pendant la Grande Terreur pour des raisons d’hygiène et d’odeur. Le bourreau, Sanson, devient une célébrité sinistre, exécutant avec une efficacité redoutable : lors des pics d’activité, les têtes tombent toutes les deux ou trois minutes.

📉 L’impact psychologique

La guillotine finit par terroriser tout le monde, y compris les bourreaux eux-mêmes (les députés). La « lame nationale » ou le « rasoir national » menace chaque tête. On ne guillotine pas seulement des contre-révolutionnaires, mais aussi des héros de 1789. Ce cannibalisme révolutionnaire, où la Révolution mange ses propres enfants, crée un climat de suspicion généralisée où personne ne se sent à l’abri, pas même les membres du gouvernement.

Analyse de la guillotine, d’abord pensée comme un progrès technique et égalitaire, devenue le symbole sanglant de la Terreur. 📸 Source : reviserhistoire.fr

Tu peux voir des gravures d’époque sur le site de la BnF Gallica pour visualiser ces scènes marquantes.

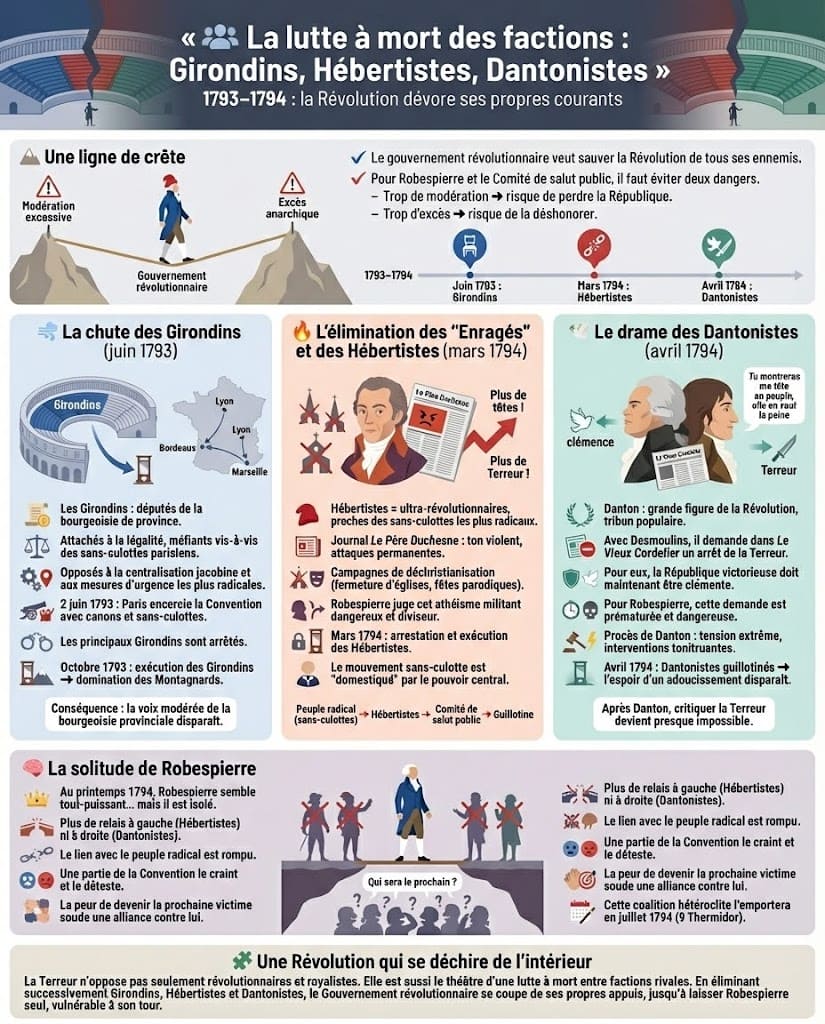

👥 La lutte à mort des factions : Girondins, Hébertistes, Dantonistes

L’histoire de la Terreur et de la guillotine est rythmée par l’élimination successive des factions politiques. Pour Robespierre et le Comité de salut public, le gouvernement révolutionnaire est une ligne de crête étroite : il ne faut tomber ni dans la modération excessive (qui perdrait la Révolution) ni dans l’exagération anarchique (qui la déshonorerait).

🌬️ La chute des Girondins (juin 1793)

Le premier grand tournant est l’arrestation des députés Girondins. Ils représentaient la bourgeoisie de province, attachée à la légalité et effrayée par la violence des sans-culottes parisiens. Leur opposition à la centralisation jacobine et leurs hésitations face aux mesures d’urgence causent leur perte. Le 2 juin 1793, sous la menace des canons parisiens, la Convention est forcée de les livrer. Leur exécution en octobre 1793 marque le début de la domination sans partage des Montagnards.

🔥 L’élimination des « Enragés » et des Hébertistes (mars 1794)

Sur sa gauche, le Comité de salut public est débordé par les ultra-révolutionnaires. Les Hébertistes, menés par le journaliste Jacques Hébert et son journal Le Père Duchesne, réclament toujours plus de têtes et mènent une campagne violente de déchristianisation (fermeture des églises, mascarades religieuses). Robespierre juge cet athéisme militant dangereux et politiquement diviseur. En mars 1794, le couperet tombe : les Hébertistes sont arrêtés, jugés et guillotinés. Le mouvement populaire des sans-culottes est ainsi « domestiqué ».

🕊️ Le drame des Dantonistes (avril 1794)

À peine les Hébertistes éliminés, le Comité se tourne vers sa droite. Danton, figure tutélaire de la Révolution, et Camille Desmoulins appellent dans le journal Le Vieux Cordelier à arrêter la Terreur. Ils estiment que la République, victorieuse aux frontières, doit faire preuve de clémence. Pour Robespierre, cette demande est prématurée et affaiblit le gouvernement. Le procès de Danton est un moment de tension extrême : sa voix tonne si fort qu’on l’entend de la rue. Mais la raison d’État l’emporte. « Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine », aurait-il dit au bourreau. Avec eux, c’est l’espoir d’un adoucissement qui meurt.

🧠 La solitude de Robespierre

Après ces purges, Robespierre semble tout-puissant, mais il est en réalité isolé. Il a coupé le lien avec le peuple (en frappant les Hébertistes) et avec une partie de la Convention (en frappant les Dantonistes). La peur s’installe parmi les députés survivants : qui sera le prochain ? C’est cette peur qui cimentera l’alliance hétéroclite qui aura finalement raison de l’Incorruptible.

Visualisation des déchirements internes de la Convention, montrant comment la Révolution a « dévoré ses propres enfants » à travers des procès politiques successifs. 📸 Source : reviserhistoire.fr

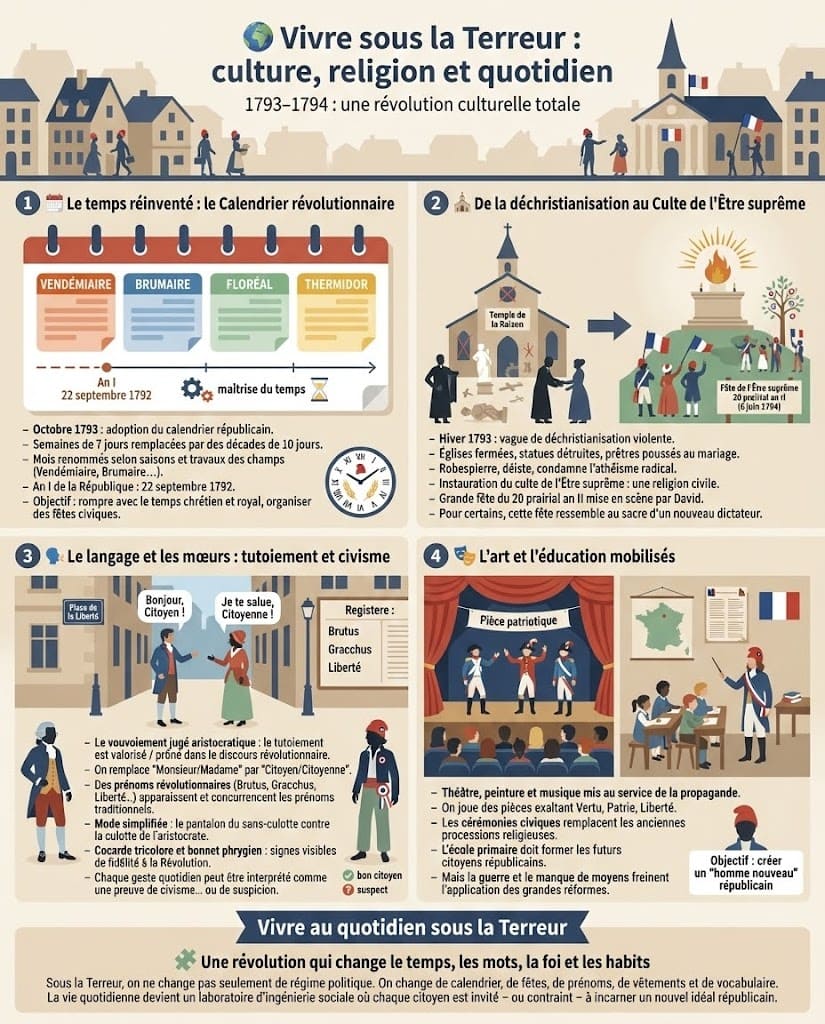

🌍 Vivre sous la Terreur : culture, religion et quotidien

Il serait réducteur de limiter cette période aux charrettes de condamnés. La Terreur et la guillotine s’accompagnent d’une tentative inouïe de transformer la société en profondeur, de créer un « homme nouveau ». C’est une révolution culturelle totale.

📆 Le temps réinventé : le Calendrier révolutionnaire

Pour rompre avec le passé chrétien et royaliste, la Convention adopte en octobre 1793 le calendrier républicain. Les semaines de 7 jours (d’origine biblique) sont remplacées par des décades de 10 jours. Les mois changent de nom pour coller à la nature et aux travaux des champs (Vendémiaire, Brumaire, Floréal, Thermidor…). L’an I de la République commence le 22 septembre 1792. C’est une tentative radicale de maîtriser le temps et de rythmer la vie par des fêtes civiques plutôt que religieuses.

⛪ De la déchristianisation au Culte de l’Être suprême

La vague de déchristianisation de l’hiver 1793 est violente : prêtres forcés de se marier, églises transformées en temples de la Raison, destruction de statues. Robespierre, déiste et influencé par Rousseau, désapprouve cet athéisme qu’il juge immoral. Il instaure alors le culte de l’Être suprême, une religion civile censée réunir les citoyens autour de valeurs morales et républicaines. La grande fête du 20 prairial an II (8 juin 1794), grandiosement mise en scène par le peintre David, en est l’apogée. Mais pour beaucoup, elle ressemble au sacre d’un dictateur.

🗣️ Le langage et les mœurs : tutoiement et civisme

La vie quotidienne est politisée. Le vouvoiement, jugé aristocratique, est banni au profit du tutoiement obligatoire (le « tu » de fraternité). On ne dit plus « Monsieur » mais « Citoyen ». Les prénoms changent : Louis ou Marie laissent place à Brutus, Gracchus ou Liberté. La mode vestimentaire se simplifie : le pantalon du sans-culotte remplace la culotte de l’aristocrate, la cocarde tricolore est obligatoire sur le chapeau ou le bonnet phrygien. Chaque geste du quotidien devient un test de loyauté politique.

🎭 L’art et l’éducation mobilisés

Le théâtre, la peinture et la musique sont enrôlés pour la propagande. On joue des pièces patriotiques qui exaltent les vertus républicaines. L’école primaire est pensée comme le lieu de formation des futurs républicains, même si, faute de moyens et de temps, les grandes réformes scolaires peinent à s’appliquer concrètement pendant la guerre.

Aperçu d’une « révolution culturelle totale » qui a tenté de transformer le temps, la foi, les mœurs et l’éducation des Français en 1793-1794. 📸 Source : reviserhistoire.fr

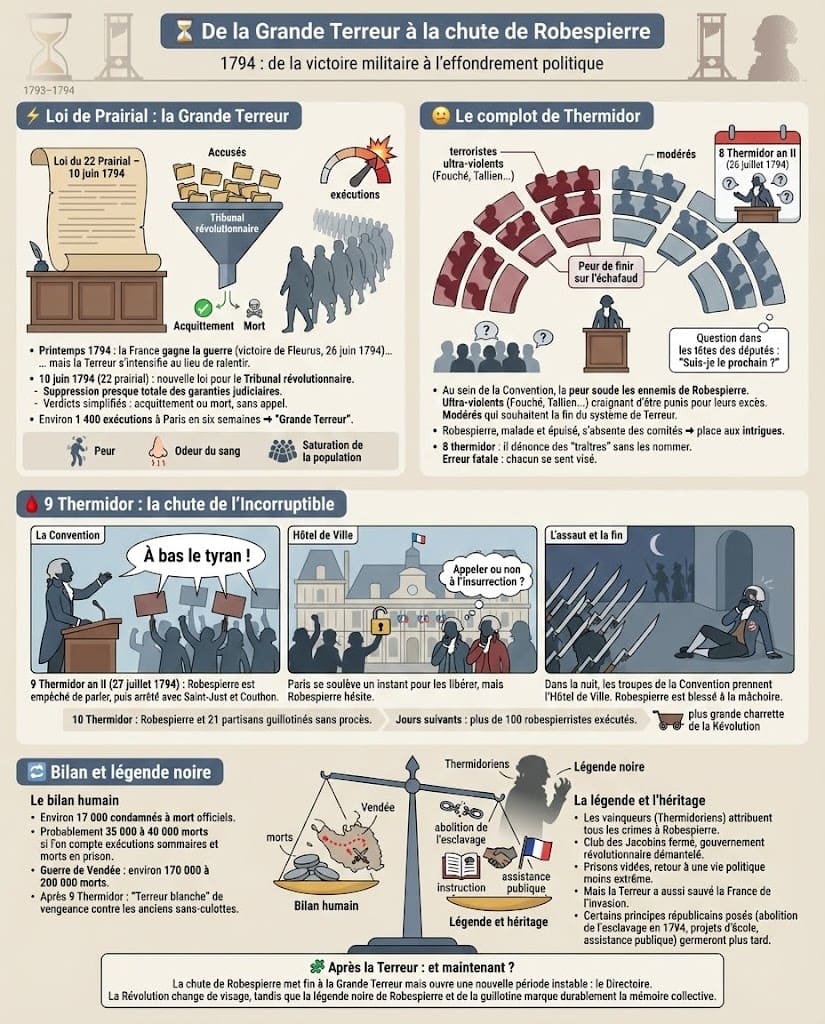

⏳ De la Grande Terreur à la chute de Robespierre

Au printemps 1794, paradoxalement, alors que la France commence à gagner la guerre (victoire de Fleurus le 26 juin 1794), la Terreur s’intensifie au lieu de ralentir. C’est la période de la « Grande Terreur ». Pourquoi cette fuite en avant ?

⚡ La loi de Prairial et l’accélération meurtrière

Le 10 juin 1794 (22 prairial), une nouvelle loi supprime pratiquement toutes les garanties judiciaires au Tribunal révolutionnaire. C’est une machine à tuer industrielle : en quelques semaines, on guillotine plus qu’en une année entière (près de 1 400 exécutions à Paris en six semaines). L’atmosphère devient irrespirable. L’odeur du sang écoeure les Parisiens, et la justification du « danger militaire » ne tient plus puisque les armées françaises sont victorieuses.

🤐 Le complot de Thermidor

Au sein de la Convention et des Comités, la peur soude les ennemis de Robespierre. On y trouve des terroristes ultra-violents (Fouché, Tallien) qui craignent d’être punis pour leurs excès, et des modérés qui veulent la fin du système. Robespierre, épuisé et malade, s’absente des comités, laissant libre cours aux intrigues. Lorsqu’il revient à l’Assemblée le 8 thermidor (26 juillet) pour dénoncer des traîtres sans les nommer, il commet une erreur fatale. Chacun se sent visé.

🩸 Le 9 Thermidor : la fin d’un monde

Le lendemain, 9 Thermidor an II (27 juillet 1794), la séance à la Convention tourne à l’émeute. Robespierre est empêché de parler aux cris de « À bas le tyran ! ». Il est arrêté avec Saint-Just et Couthon. Libéré un court instant par la Commune de Paris, il se réfugie à l’Hôtel de Ville mais hésite à appeler à l’insurrection. Les troupes de la Convention donnent l’assaut dans la nuit. Robespierre est blessé à la mâchoire (coup de pistolet ou suicide raté). Le 10 thermidor, il est guillotiné avec 21 de ses partisans sans procès. Dans les jours suivants, plus de 100 Robespierristes seront exécutés. C’est la plus grande charrette de la Révolution.

🔄 Le bilan et la légende noire

La mort de Robespierre marque la fin de la Terreur. Les vainqueurs, qu’on appellera les « Thermidoriens », s’empressent de rejeter tous les crimes sur lui pour se dédouaner. Ils démantèlent le gouvernement révolutionnaire, vident les prisons et ferment le club des Jacobins. Une « Terreur blanche » de vengeance contre les anciens sans-culottes se développe. Le bilan humain de la Terreur est lourd : environ 17 000 condamnés à mort officiels, mais probablement 35 000 à 40 000 morts si l’on compte les exécutions sommaires et les morts en prison, sans oublier le lourd bilan de la guerre de Vendée (environ 170 000 à 200 000 morts). Pourtant, cette période a aussi sauvé la France de l’invasion et posé des principes républicains (abolition de l’esclavage en 1794, école, assistance publique) qui germeront plus tard.

Synthèse visuelle des événements de 1794, expliquant comment le paroxysme de la « Grande Terreur » a conduit à l’isolement et à la chute de Robespierre lors du coup d’État du 9 Thermidor, marquant un tournant décisif dans la Révolution française. 📸 Source : reviserhistoire.fr

Pour approfondir la suite des événements, tu peux lire l’article sur le Directoire, le régime instable qui succède à cette période tourmentée.

🧠 À retenir sur la Terreur et la guillotine

- La Terreur (1793-1794) est une réponse d’urgence face à un triple danger : invasion étrangère, guerre civile (Vendée) et crise économique.

- Le pouvoir est concentré entre les mains du Comité de salut public (dirigé par Robespierre) et du Comité de sûreté générale.

- La loi des suspects et le Tribunal révolutionnaire suppriment les libertés pour frapper vite les « ennemis du peuple ».

- La guillotine devient le symbole de cette justice expéditive et « égalitaire », exécutant aussi bien le Roi, les aristocrates que les révolutionnaires (Danton, Hébert).

- La période prend fin le 9 Thermidor an II (27 juillet 1794) avec la chute et l’exécution de Robespierre, ouvrant la voie à une République bourgeoise et modérée.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur la Terreur

🧩 Combien de personnes ont été guillotinées ?

On estime à environ 17 000 le nombre de condamnations à mort officielles par les tribunaux révolutionnaires à travers la France. Cependant, si l’on ajoute les exécutions sommaires (sans jugement) dans les zones de guerre civile comme la Vendée ou Lyon, le bilan total monte probablement autour de 35 000 à 40 000 morts.

🧩 Qui a inventé la guillotine ?

Contrairement à une idée reçue, le docteur Joseph-Ignace Guillotin n’a pas inventé la machine, mais il en a proposé le principe à l’Assemblée pour rendre la peine de mort plus « humaine » et égalitaire. La machine a été conçue par le chirurgien Antoine Louis et un mécanicien allemand nommé Schmidt.

🧩 Robespierre était-il un dictateur ?

C’est un débat complexe. Officiellement, non : il n’était que l’un des 12 membres du Comité de salut public et devait convaincre ses collègues. Mais son influence morale et politique était telle qu’il incarnait le régime. Ses ennemis l’ont qualifié de dictateur après sa mort pour justifier son élimination.

🧩 Pourquoi la Terreur s’arrête-t-elle alors que la France gagne la guerre ?

C’est précisément parce que la France gagne (victoire de Fleurus) que la Terreur devient insupportable. L’argument du « salut public » et de la patrie en danger ne justifie plus les exécutions de masse. La peur d’être la prochaine victime pousse les députés à renverser Robespierre.