🎯 Pourquoi expliquer la Shoah est essentiel ?

La Shoah expliquée aux élèves et au grand public, c’est bien plus qu’un rappel historique. C’est comprendre comment un régime politique, le nazisme, a pu planifier l’extermination de millions d’êtres humains. Entre 1941 et 1945, six millions de Juifs furent assassinés, victimes d’une idéologie raciste qui les considérait comme « indésirables ». Ce génocide, auquel s’ajoutèrent la persécution des Tsiganes, des personnes handicapées, et d’opposants politiques, reste un traumatisme majeur du XXe siècle.

Pour bien saisir cette tragédie, il faut revenir sur les étapes : la montée d’Hitler et le nazisme, la radicalisation des lois antisémites, la mise en place de ghettos et de camps, puis la « Solution finale ». Nous verrons aussi le rôle de la Résistance, du Débarquement et l’impact durable de cette mémoire dans nos sociétés.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- ⚙️ Contexte : antisémitisme et montée du nazisme

- 📜 Les lois antisémites et la ségrégation

- 🏚️ Ghettos et premières persécutions

- 🔥 La « Solution finale » : le génocide

- 🕯️ Témoignages et mémoire

- 🌍 Bilan et héritage

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

👉 Poursuivons avec le contexte historique qui a rendu ce drame possible.

⚙️ Contexte : antisémitisme et montée du nazisme

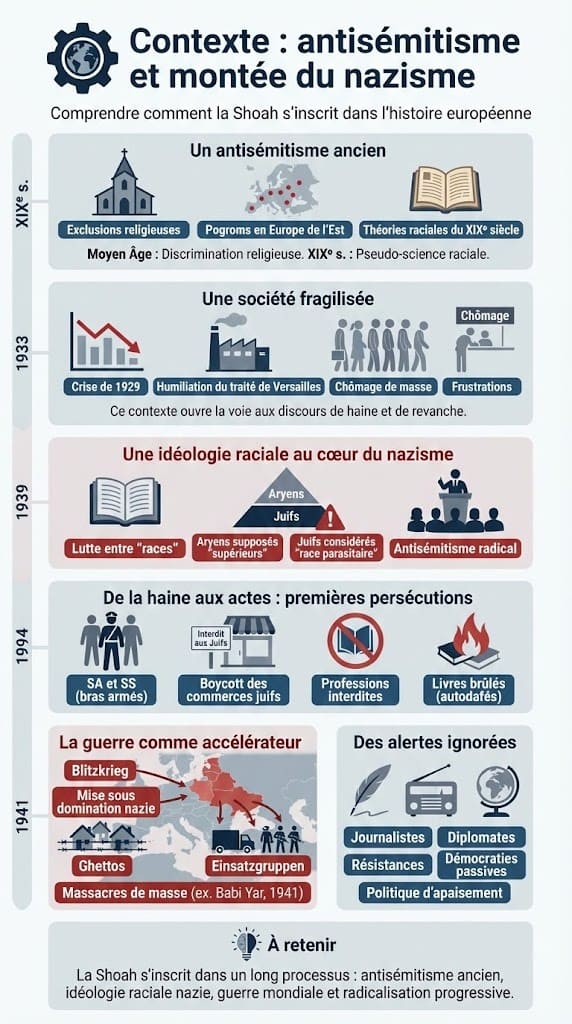

Pour comprendre la Shoah expliquée, il faut d’abord replacer ce génocide dans son contexte. L’antisémitisme, c’est-à-dire la haine ou le rejet des Juifs, ne naît pas en 1933 avec Hitler. Il plonge ses racines dans l’histoire européenne : exclusions religieuses au Moyen Âge, pogroms en Europe de l’Est, théories raciales pseudo-scientifiques au XIXe siècle. Ce terreau ancien offrait déjà un climat favorable aux discours de haine.

La crise économique de 1929 et l’humiliation de l’Allemagne après le traité de Versailles renforcent les frustrations. Dans ce contexte, Adolf Hitler et le parti nazi promettent de rendre à l’Allemagne sa grandeur. Leur propagande cible des « coupables » désignés : les Juifs, accusés d’être responsables de la défaite de 1918, du chômage, de la décadence morale et même du communisme. C’est l’idéologie du nazisme qui structure cette vision manichéenne du monde.

Une idéologie raciale au cœur du projet nazi

Dans Mein Kampf, Hitler expose une idée simple mais terrifiante : l’histoire est une lutte entre races. Pour lui, les Aryens, supposés supérieurs, doivent dominer. Les Juifs, au contraire, sont considérés comme une « race parasitaire » à éliminer. Ces idées ne sont pas marginales : elles sont reprises dans les discours, l’éducation et la propagande, avec le soutien actif de figures comme Joseph Goebbels.

Très vite, cette idéologie trouve des relais concrets : les SA (sections d’assaut), puis les SS, deviennent les bras armés de cette haine. Les premières persécutions, dès 1933, visent à exclure les Juifs de la vie publique. On interdit aux médecins et avocats juifs d’exercer, on boycotte leurs commerces, on brûle leurs livres. Les violences sont organisées et planifiées.

Le rôle de la guerre dans la radicalisation

La Seconde Guerre mondiale change la donne. La conquête rapide grâce à la Blitzkrieg met des millions de Juifs sous domination nazie : en Pologne, en Ukraine, dans les pays baltes. La guerre devient le laboratoire de la persécution de masse. Les nazis testent des méthodes d’élimination, d’abord par fusillades, puis par enfermement dans des ghettos. Les Einsatzgruppen (commandos mobiles SS) massacrent des populations entières derrière le front, comme à Babi Yar en 1941, où plus de 30 000 Juifs furent assassinés en deux jours.

Cette radicalisation est progressive mais implacable. Au départ, certains pensent que l’objectif est d’expulser les Juifs. Mais rapidement, la logique évolue vers l’extermination totale. C’est le basculement vers la « Solution finale ».

Des témoins et des résistances précoces

Dès 1933, quelques voix s’élèvent pour dénoncer. Des journalistes, des diplomates et des membres de la Résistance européenne alertent sur les violences. Mais peu de pays réagissent. Les démocraties occidentales, préoccupées par leurs propres difficultés économiques, pratiquent une politique d’apaisement. La tragédie se déroule presque à huis clos.

Ce contexte aide à comprendre pourquoi la Shoah a pu se mettre en place : racines anciennes de l’antisémitisme, idéologie raciale radicale, guerre mondiale créant un climat de brutalité extrême. La suite, ce seront des mesures juridiques de plus en plus strictes, puis la mise en œuvre d’un système concentrationnaire et exterminateur.

Cette infographie synthétise le processus long et complexe ayant mené à la Shoah, depuis l’antisémitisme ancien jusqu’à la radicalisation pendant la Seconde Guerre mondiale. 📷 Source : reviserhistoire.fr

👉 Dans la partie suivante, nous verrons comment les lois antisémites

Pour aller plus loin : le site du Musée mémorial de l’Holocauste de Washington propose une riche documentation pédagogique.

📜 Les lois antisémites et la ségrégation

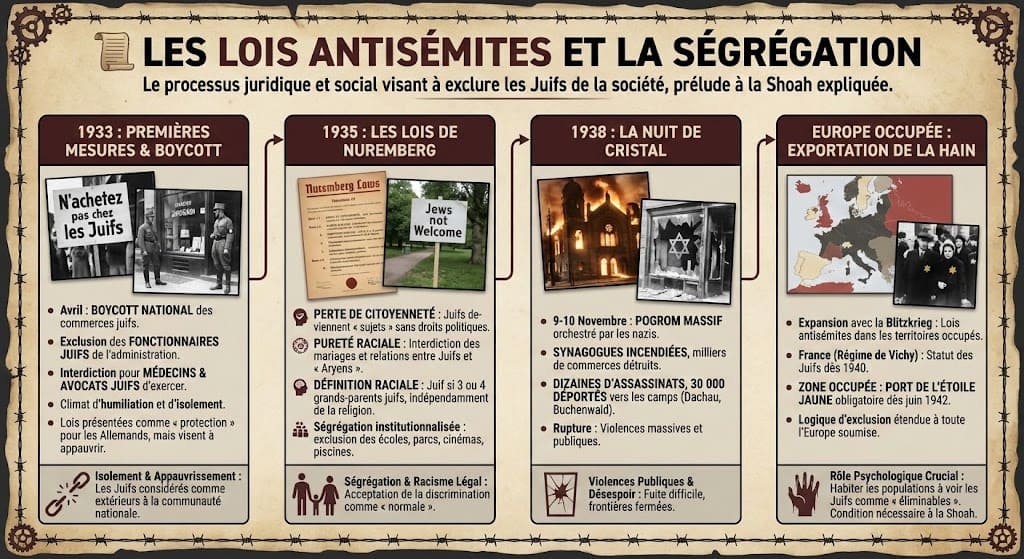

Pour bien saisir la Shoah expliquée, il faut comprendre que l’extermination des Juifs n’a pas commencé par les camps. Elle a débuté par des lois, des exclusions et une mise à l’écart progressive de toute une population. Dès l’arrivée d’Hitler au pouvoir en 1933, l’État nazi engage un processus juridique et social visant à effacer les Juifs de la société allemande.

Les premières mesures dès 1933

Dès avril 1933, un boycott national des commerces juifs est organisé. Des panneaux « N’achetez pas chez les Juifs » fleurissent devant les magasins. La même année, une loi interdit aux fonctionnaires juifs de travailler dans l’administration, aux médecins juifs de soigner des patients allemands et aux avocats juifs de plaider. La vie quotidienne devient étouffante, marquée par un climat d’humiliation et d’exclusion.

Ces mesures, présentées comme des « lois de protection » pour les Allemands, ne sont en réalité qu’un outil pour isoler et appauvrir les Juifs. Elles préparent les esprits à considérer cette population comme extérieure à la communauté nationale.

Les lois de Nuremberg (1935)

Le tournant arrive en 1935 avec les célèbres lois de Nuremberg. Elles fixent trois principes :

- Les Juifs perdent leur citoyenneté allemande : ils deviennent des « sujets » sans droits politiques.

- Les mariages et relations sexuelles entre Juifs et « Aryens » sont interdits : c’est la loi sur la « pureté raciale ».

- La définition d’un Juif est désormais « raciale » : il suffit d’avoir trois ou quatre grands-parents juifs pour être considéré comme tel, même si on ne pratique pas la religion juive.

Ces lois institutionnalisent le racisme et installent une véritable ségrégation. Les enfants juifs sont chassés des écoles publiques. Les parcs, les cinémas, les piscines leur sont interdits. Les nouveaux mariages mixtes sont interdits. Une partie de la population allemande, influencée par la propagande, accepte ces discriminations comme « normales ».

La Nuit de cristal (1938)

Le 9 novembre 1938, après l’assassinat d’un diplomate allemand par un jeune Juif polonais, les nazis orchestrent un pogrom d’une ampleur inédite : c’est la Nuit de cristal. Des synagogues sont incendiées, des milliers de commerces juifs détruits, des dizaines de Juifs assassinés et 30 000 déportés vers les camps de concentration comme Dachau ou Buchenwald. Cet événement marque une rupture : les violences deviennent massives et publiques.

À partir de ce moment, de nombreux Juifs comprennent que leur avenir en Allemagne est condamné. Certains fuient vers l’étranger, mais beaucoup de pays ferment leurs frontières. L’errance et le désespoir dominent.

Une exclusion qui s’étend en Europe occupée

Avec l’expansion allemande après la Blitzkrieg, les lois antisémites sont exportées dans les territoires occupés. En France, le régime de Vichy collabore activement en adoptant son propre Statut des Juifs dès 1940. En zone occupée, les nazis imposent de plus le port de l’étoile jaune à partir de juin 1942. C’est la même logique qui domine dans toute l’Europe soumise au nazisme.

Cette politique d’exclusion n’est pas seulement une étape « préparatoire » : elle a un rôle psychologique crucial. Elle habitue les populations à voir les Juifs comme différents, inférieurs, et donc finalement « éliminables ». Sans cette phase d’isolement social et juridique, la Shoah n’aurait pas été possible.

Cette infographie visualise le processus juridique progressif visant à isoler et déshumaniser les Juifs avant la « Solution finale ». 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Dans la partie suivante, nous verrons comment les nazis passent de la ségrégation à l’enfermement systématique dans les ghettos, puis aux premières déportations.

Pour aller plus loin : les archives pédagogiques du Mémorial de la Shoah à Paris permettent de découvrir des documents originaux sur cette période.

🏚️ Ghettos et premières persécutions

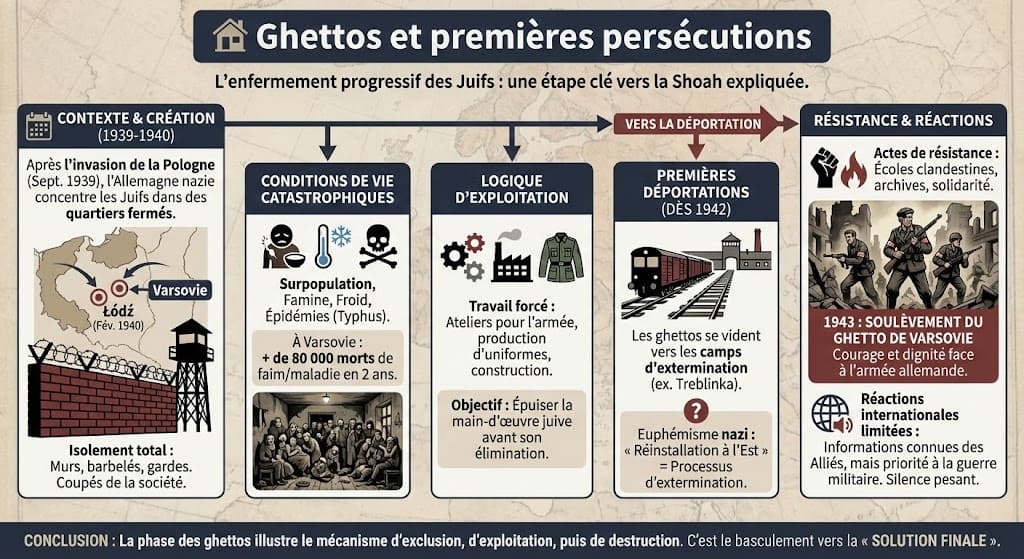

La Shoah expliquée passe par une étape souvent méconnue : l’enfermement progressif des Juifs dans des ghettos. Après l’invasion de la Pologne en septembre 1939, l’Allemagne nazie se retrouve à administrer des millions de Juifs. Plutôt que de les expulser, elle choisit de les concentrer dans des quartiers fermés, isolés du reste de la population. C’est le début d’une politique qui prépare l’extermination.

La création des ghettos

Le premier grand ghetto est instauré à Łódź en février 1940. Rapidement, Varsovie (le plus grand ghetto), Cracovie et bien d’autres villes polonaises connaissent le même sort. Des murs, des barbelés, des postes de garde : tout est fait pour couper les Juifs du reste de la société. Les familles sont entassées à plusieurs dans de petites pièces, sans chauffage, sans eau courante, avec très peu de nourriture.

Les conditions de vie y sont catastrophiques. La famine, le froid et les épidémies frappent durement. À Varsovie, plus de 80 000 personnes meurent de faim ou de maladie en deux ans. Le ghetto devient une prison à ciel ouvert.

La logique d’exploitation

Pour les nazis, ces ghettos ont une fonction : exploiter la main-d’œuvre juive avant de la détruire. Les habitants doivent travailler dans des ateliers pour l’armée allemande, produire des uniformes, réparer du matériel, construire des routes. Les nazis justifient leur politique par des besoins économiques, mais l’objectif reste clair : épuiser les Juifs avant leur élimination.

Les premières déportations

Dès 1942, les ghettos se vident. Des convois entiers quittent Varsovie vers des camps d’extermination comme Treblinka.. Au début, les nazis parlent de « réinstallation à l’Est ». En réalité, il s’agit d’un processus d’extermination. Les ghettos se vident peu à peu, souvent dans la terreur et la brutalité.

Des actes de résistance

Malgré la misère, la culture et la solidarité survivent derrière les murs. Des écoles clandestines fonctionnent, des journaux circulent, des archives sont créées pour témoigner. En 1943, le soulèvement du ghetto de Varsovie montre que certains refusent la fatalité : quelques centaines de résistants juifs, mal armés, tiennent tête plusieurs semaines à l’armée allemande. Leur courage reste un symbole de dignité et de résistance.

Des réactions internationales limitées

Les informations sur la situation des ghettos parviennent aux Alliés par les réseaux de la Résistance et par certains diplomates. Mais les réactions sont timides. La priorité des puissances reste la guerre militaire, pas la protection des populations civiles. Ce silence pèse encore aujourd’hui dans la mémoire collective.

La phase des ghettos illustre le mécanisme d’exclusion, d’exploitation puis de destruction. Elle marque le passage vers la radicalisation ultime : la Solution finale, c’est-à-dire le génocide organisé dans les camps d’extermination.

L’étape des ghettos combine isolement, exploitation mortifère et premières déportations vers les centres de mise à mort. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Dans la partie suivante, nous verrons en détail comment les nazis passent à l’extermination systématique avec les camps comme Auschwitz, Sobibor ou Treblinka.

Pour approfondir : le site Yad Vashem propose des témoignages et documents sur la vie dans les ghettos.

🔥 La « Solution finale » : le génocide

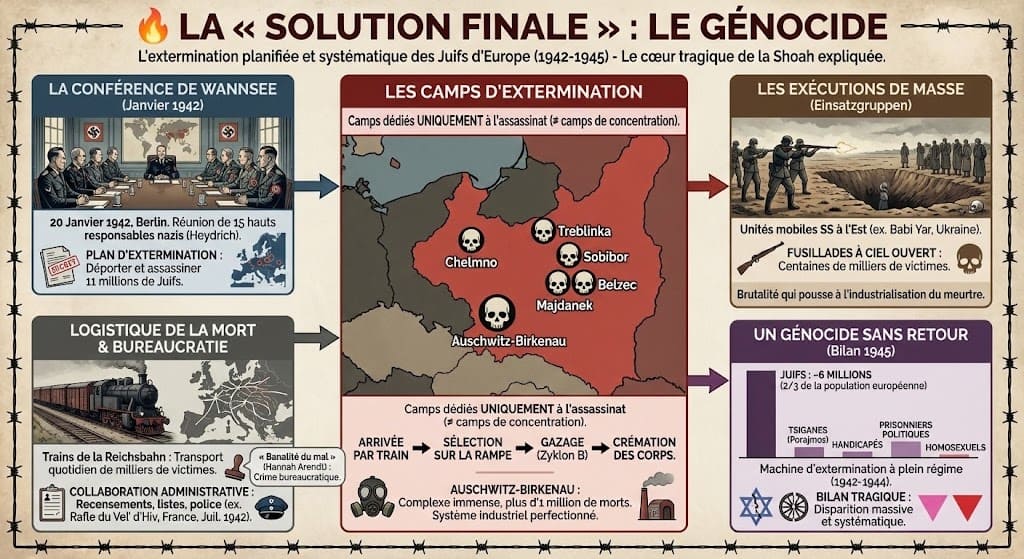

La Shoah expliquée ne peut se comprendre sans aborder le cœur de la tragédie : la « Solution finale de la question juive ». Ce terme, froid et administratif, désigne en réalité l’extermination planifiée et systématique de tous les Juifs d’Europe. Décidée au plus haut niveau du régime nazi, elle s’appuie sur une organisation logistique et industrielle sans précédent.

La conférence de Wannsee (janvier 1942)

Le 20 janvier 1942, dans une villa de Berlin, une quinzaine de hauts responsables nazis se réunissent. Reinhard Heydrich, bras droit de Himmler, y expose le plan : déporter et assassiner 11 millions de Juifs, y compris ceux vivant encore en Europe occidentale. Les minutes de cette conférence de Wannsee montrent que l’extermination est pensée comme une opération administrative, avec des quotas par pays et des méthodes d’exécution rationalisées.

Les camps d’extermination

Pour mettre en œuvre ce projet, les nazis créent des camps spécifiquement destinés à tuer. Contrairement aux camps de concentration, où l’on exploitait la main-d’œuvre, ces lieux comme Treblinka, Sobibor, Chelmno et Belzec sont construits uniquement pour assassiner. Les victimes y sont gazées dès leur arrivée, sans enregistrement ni travail préalable.

Le plus connu reste Auschwitz-Birkenau, complexe immense en Pologne, où périssent plus d’un million de personnes. Là, les nazis perfectionnent un système : arrivée par train, sélection sur la rampe, gazage au Zyklon B, crémation des corps. Tout est pensé pour être rapide, massif, et cacher la réalité derrière un masque de bureaucratie.

La logistique de la mort

La guerre facilite ce processus. Les trains de la Reichsbahn transportent quotidiennement des milliers de personnes depuis toute l’Europe. Les administrations locales collaborent : recensements, convocations, listes. En France, la police de Vichy organise la rafle du Vel’ d’Hiv en juillet 1942, livrant plus de 13 000 Juifs, dont 4 000 enfants, aux nazis.

La Shoah est donc aussi un crime bureaucratique. Des employés de chemin de fer, des fonctionnaires, des gardes : chacun participe à l’engrenage, parfois sans tirer une seule balle. Hannah Arendt parlera plus tard de la « banalité du mal » pour désigner cette mécanique.

Les exécutions de masse

À côté des camps, les Einsatzgruppen, unités mobiles SS, continuent à exécuter des centaines de milliers de Juifs en Europe de l’Est. Fusillés au bord de fosses communes, ces massacres à ciel ouvert, comme à Babi Yar en Ukraine, choquent même certains nazis par leur brutalité. C’est aussi ce qui pousse à industrialiser le meurtre pour « décharger » les soldats de la tâche.

Un génocide sans retour

Entre 1942 et 1944, la machine d’extermination tourne à plein régime. Des millions de Juifs sont déportés et assassinés. À la fin de la guerre, environ 6 millions d’entre eux ont disparu, soit les deux tiers de la population juive d’Europe. À cela s’ajoutent les Tsiganes (Porajmos), les handicapés, les prisonniers politiques et les homosexuels, également persécutés et tués.

Visualisation du caractère industriel et bureaucratique du génocide planifié lors de la conférence de Wannsee en 1942. 📸 Source : reviserhistoire.fr » Licence : Tous droits réservés 📷 reviserhistoire.fr

👉 Dans la partie suivante, nous verrons comment les témoignages, recueillis dès la guerre, puis dans les procès, ont permis de faire connaître et reconnaître cette tragédie au monde entier.

Pour approfondir : la base de témoignages vidéo de la bibliothèque du musée de Washington constitue une ressource essentielle.

🕯️ Témoignages et mémoire de la Shoah

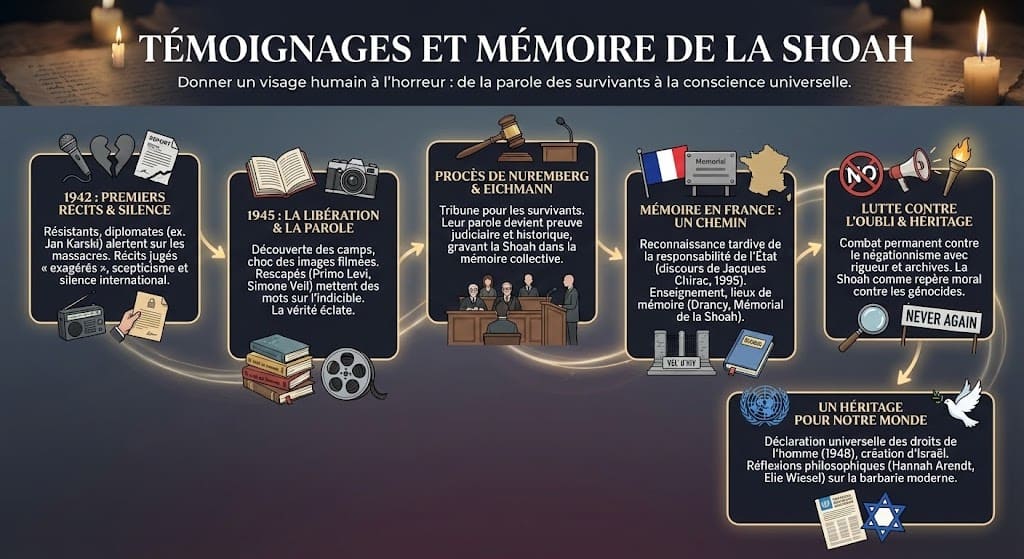

Pour que la Shoah expliquée ne soit pas qu’une suite de chiffres, il faut se tourner vers celles et ceux qui l’ont vécue. Les témoignages, qu’ils soient écrits, oraux ou visuels, donnent un visage humain à l’horreur. Ils rappellent que derrière chaque victime se trouvait une famille, une vie, une histoire. Sans eux, la mémoire de la Shoah ne serait qu’une statistique froide.

Les premiers récits pendant la guerre

Dès 1942, des résistants, des diplomates et des survivants parviennent à faire circuler des informations sur les massacres. Le rapport du résistant polonais Jan Karski alerte les Alliés sur la réalité des ghettos et des camps. Mais beaucoup jugent ses récits « exagérés » tant l’horreur semble inimaginable. Ce scepticisme contribue au silence international.

Les témoignages après 1945

À la libération des camps par les Alliés en 1945, le monde découvre l’ampleur du crime. Des images filmées par les soldats américains et soviétiques choquent l’opinion publique. Des rescapés comme Primo Levi, avec Si c’est un homme, ou Robert Antelme, avec L’espèce humaine, mettent des mots sur l’indicible. En France, Simone Veil, déportée à Auschwitz à 16 ans, portera toute sa vie la mémoire de ce drame.

Les procès comme instruments de vérité

Les procès de Nuremberg (1945-1946) puis d’Eichmann (1961) offrent une tribune aux survivants. Leur parole devient une preuve judiciaire et historique. Ces récits bouleversent l’opinion et contribuent à graver la Shoah dans la mémoire collective mondiale. Ils montrent aussi que ce crime ne peut être réduit à quelques dirigeants : il a impliqué une machine étatique entière.

La mémoire en France et en Europe

En France, la reconnaissance de la responsabilité de l’État a mis du temps. Il faudra attendre le discours de Jacques Chirac en 1995 pour que la République reconnaisse la responsabilité de Vichy dans la déportation des Juifs. Depuis, la mémoire de la Shoah est enseignée à l’école, transmise par des lieux comme le Mémorial de la Shoah ou le camp de Drancy.

Les dangers de l’oubli et du négationnisme

Expliquer la Shoah, c’est aussi lutter contre le négationnisme, qui conteste ou minimise ce génocide. Dès les années 1970, certains ont tenté de manipuler l’histoire. Les historiens et témoins ont dû répondre avec rigueur, en apportant preuves et archives. La mémoire de la Shoah est un combat permanent pour éviter que la haine et les préjugés ne ressurgissent.

Un héritage pour notre monde

La Shoah a profondément marqué le XXe siècle. Elle a conduit à la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) et à la création d’Israël. Elle a aussi inspiré des réflexions philosophiques, comme celles de Hannah Arendt ou d’Elie Wiesel, sur la capacité des sociétés modernes à sombrer dans la barbarie. Aujourd’hui encore, elle sert de repère moral pour analyser les crimes de masse et les génocides contemporains.

Un parcours historique montrant comment la parole des survivants a forgé notre conscience universelle du génocide. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Dans la conclusion, nous dresserons un bilan de ce que signifie la Shoah pour notre époque, et pourquoi son enseignement reste indispensable pour les générations futures.

Pour approfondir : la fondation USC Shoah Foundation, créée par Steven Spielberg, a recueilli plus de 55 000 témoignages de survivants dans le monde entier.

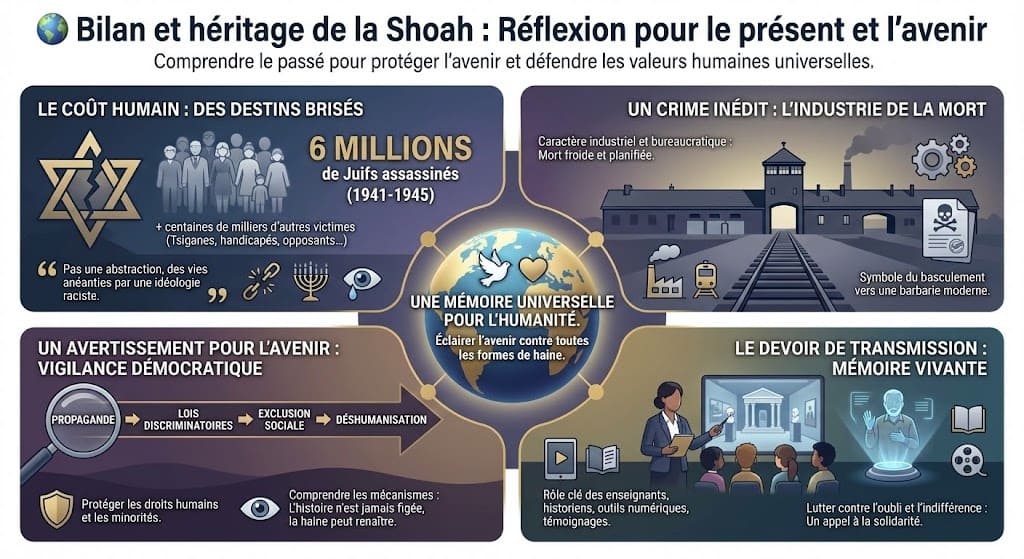

🌍 Bilan et héritage

La Shoah expliquée, ce n’est pas seulement raconter un génocide passé. C’est réfléchir à ce que cet événement signifie pour notre présent et notre avenir. Entre 1941 et 1945, les nazis ont réussi à assassiner environ six millions de Juifs et des centaines de milliers d’autres victimes. Ce chiffre effrayant ne doit jamais devenir une abstraction : il représente des millions de destins brisés, d’enfants, de femmes et d’hommes anéantis par une idéologie raciste.

Un crime inédit

Le génocide nazi se distingue par son caractère industriel et bureaucratique. Jamais auparavant l’humanité n’avait organisé la mort de manière aussi froide et planifiée. Les camps d’extermination comme Auschwitz-Birkenau sont devenus le symbole de ce basculement vers une barbarie moderne. Ce n’est pas un excès de guerre, mais un projet central du régime nazi, pensé dès les premières années du nazisme.

Un avertissement pour l’avenir

Comprendre la Shoah, c’est aussi comprendre les mécanismes qui la rendent possible : propagande, lois discriminatoires, exclusion sociale, déshumanisation progressive. Ces étapes rappellent que les démocraties doivent rester vigilantes. L’histoire n’est jamais figée, et les idéologies de haine peuvent renaître sous d’autres formes.

Une mémoire universelle

Si la Shoah concerne en premier lieu les Juifs d’Europe, son enseignement a une portée universelle. Elle rappelle la fragilité des droits humains et la nécessité de protéger les minorités. Elle inspire la lutte contre tous les génocides, qu’il s’agisse du Rwanda en 1994 ou d’autres violences de masse plus récentes. C’est aussi un appel à la solidarité, au respect des différences et à la vigilance face aux discours extrémistes.

Un devoir de transmission

Aujourd’hui, les derniers survivants disparaissent peu à peu. Le rôle des enseignants, des historiens, des associations et des institutions est de transmettre cette mémoire aux nouvelles générations. Les outils numériques, les musées virtuels et les témoignages filmés assurent que cette histoire ne sombrera pas dans l’oubli.

La Shoah reste un avertissement pour l’humanité entière : elle montre jusqu’où peuvent mener la haine et l’indifférence. En l’expliquant aux jeunes, en intégrant son étude dans des parcours plus larges sur la Seconde Guerre mondiale, le rôle de la Résistance ou les bombes atomiques, nous faisons en sorte qu’elle éclaire l’avenir.

Réflexion sur la portée universelle de la Shoah : comprendre le passé pour protéger l’avenir contre les idéologies de haine. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Dans la suite de l’article, tu trouveras un résumé visuel « À retenir », une FAQ pour répondre aux questions fréquentes, et un quiz pour tester tes connaissances.

🧠 À retenir : la Shoah expliquée en bref

- La Shoah désigne le génocide des Juifs d’Europe organisé par l’Allemagne nazie entre 1941 et 1945.

- Elle plonge ses racines dans un antisémitisme ancien, renforcé par l’idéologie raciale du nazisme.

- Les premières étapes passent par les lois antisémites, l’exclusion sociale et les ghettos.

- La « Solution finale » est coordonnée en 1942, notamment lors de la conférence de Wannsee, avec des camps d’extermination, des fusillades de masse et une logistique industrielle de la mort.

- Environ 6 millions de Juifs sont assassinés, ainsi que des Tsiganes, handicapés, résistants et opposants politiques.

- Les témoignages des survivants (Primo Levi, Simone Veil, Elie Wiesel…) assurent la mémoire et la transmission.

- La Shoah reste un avertissement pour l’humanité contre les idéologies de haine et les génocides.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur la Shoah expliquée

Pourquoi utilise-t-on le mot « Shoah » plutôt que « Holocauste » ?

Le mot « Shoah », qui signifie « catastrophe » en hébreu, est privilégié car il exprime mieux la spécificité du génocide des Juifs. Le terme « Holocauste », d’origine grecque, signifie « sacrifice par le feu » et peut prêter à confusion.

Combien de Juifs ont été victimes de la Shoah ?

On estime qu’environ 6 millions de Juifs ont été assassinés entre 1941 et 1945, soit les deux tiers de la population juive d’Europe. À cela s’ajoutent les Tsiganes, handicapés, homosexuels et opposants politiques également persécutés.

La Shoah s’est-elle limitée aux camps de concentration ?

Non. Si les camps d’extermination comme Auschwitz ou Treblinka sont les symboles du génocide, une grande partie des victimes a aussi été tuée lors de fusillades de masse par les Einsatzgruppen, en Europe de l’Est, ou par la famine et les conditions inhumaines dans les ghettos.

Quel rôle a joué la Résistance face à la Shoah ?

La Résistance a parfois aidé à sauver des Juifs en leur fournissant de faux papiers ou en organisant des filières d’évasion. Mais face à la machine nazie, ces actions restaient limitées. Certaines populations locales, en France et ailleurs, ont aussi contribué à protéger des enfants juifs.

Pourquoi enseigne-t-on encore la Shoah aujourd’hui ?

L’enseignement de la Shoah est essentiel pour transmettre une mémoire universelle. Elle montre comment une démocratie peut basculer dans la barbarie et rappelle l’importance de défendre les droits humains. C’est aussi un moyen de lutter contre le négationnisme et les idéologies de haine contemporaines.